人物經歷

1940年6月16日,王贛駿祖籍中國江蘇鹽城,出生於江西,他的名字即寓意於此。王贛駿的父親為王章,母親為俞潔虹。1952年王贛駿隨父母到台灣。在高雄讀國小,當時國小教師為陸武林,高中就讀於台北的國立台灣師範大學附屬高級中學高57班,後曾移居香港。王贛駿出生後不久即隨父母遷居重慶,抗戰勝利後到上海。

1948年,王贛駿8歲進入上海正志國小(現名常熟路國小)讀書。

1952年隨父母遷往台灣。其後,就讀於台北市師範大學附中,學習成績總是名列班級前茅。

王贛駿在太空進行液滴實驗

王贛駿在太空進行液滴實驗 1960年,王贛駿中學畢業後,王贛駿進入香港大學數學系,因為他希望將來成為一個科學家。1963年,王贛駿隨家人移民美國,進入加利福尼亞大學洛杉磯分校攻讀物理學。

1967年獲學士學位,1年後艱險獲得碩士學位。之後,他仍繼續在該校深造,專讀固態物理、流體力學和聲學,尤其注重三者之間相互聯繫。

1971年獲物理學博士學位。

1972年至1988年間在加州理工學院噴氣推進實驗室(JPL)工作。在JPL他負責開創和發展無容器處理科學的研究。他擔當過美國國家航空航天局(NASA)的多個項目主要課題負責人,這些項目包括:NASA太空實驗室3 號項目液滴動力學實驗、NASA飛行實驗#77-18的液泡動力學實驗、NASA飛行實驗#76-20的無容積材料處理技術實驗、美國能源部的球殼狀動力學研究。

1974年,提出在太空梭上做“液滴動力實驗”的建議。

1975年成為美國公民。並且在隨後一年發表了關於零重力下轉動的液滴形態研究的論文。這篇論文引起了美國國家航空航天局的注意,隨後選取王贛駿作為其1983年6月1日太空實驗-3飛行任務的搭載科學家。

王贛駿

王贛駿 致力於懸浮液體力學的研究。1979年被選為美國國家航空學會太空實驗室研究人員,1983年開始接受宇航飛行訓練,1985年4月29日乘“挑戰者號”升空,環球飛行120多圈,出色完成太空流體力學的實驗計畫。目前擔任噴氣實驗室太空材料處理部主任。1985年2月獲南加州中華科工學會頒發的成就獎,1988年任太空探險家美國分會會長。

1985年4月29日至5月6日從佛羅里達州甘迺迪航天中心乘坐挑戰者號太空梭(任務代號:STS-51-B)進行了為期7天的太空飛行,於加利福尼亞愛德華 (Edwards)空軍基地返回落地,並完成自己設計的零重力下液滴動態行為的物理實驗。利用自由落體塔和詹森航天中心(Johnson Space Center, JSC)的KC-135 飛機和SPAR火箭等設施創造的接近零重力的實驗環境,王博士測試了他的聲控懸浮系統,並進行了關於液滴動力學的地面前期實驗。這些實驗的結果為太空實驗室3的液滴動力學實驗提供了有用的數據參數。他同時是聲波懸浮系統和空間實驗艙的發明人。這是第一個實施的太空實驗室(Spacelab)使命。挑戰者的七人乘員組進行了在晶體成長的研究,液滴動力學及相關的無容積材料加工工程學,大氣跟蹤氣體分光學、太陽和星球大氣模仿、宇宙光、實驗室動物和人的醫療監視。

飛船的發射過程是很完美的,除了王博士的實驗之外,所有系統都運行的一帆風順。王博士的實驗設備發了一個故障。空手而歸的可能性使他難過。因為他是進入外太空的第一個華裔太空人,美國華裔社區對他的這次使命的有一種強烈的興趣。失敗將會非常讓人失望。在華人文化中,你作為孩子學會的第一件事就是不給家庭帶來羞辱。

他請求飛行控制中心允許他修理他的儀器,但控制中心處於安全考慮拒絕了他的請求。他了解美國國家航空航天局的觀點,但是,自己近乎絕望。他說,“如果你們不給我一個機會修理我的儀器,我就不回去(無顏見江東父老)”。

他知道沒有辦法“不回去”。飛行任務的司令員 Bob Overmyer 不可能停下太空梭把他投在遙遠的太空。日本人的切腹自殺的傳統甚至都不可能上演,因為太空梭上的一切設計都是為了安全考慮的。並且,如果他設法上吊自殺,在沒有重力情況下,他只會與在他脖子上的繩圈一樣漂浮在空中,看起來像個傻子。

幸運的是,美國國家航空航天局最終斷定他不是虛張聲勢,給了他機會修理他的儀器。經過夜以繼日的工作,和繞過了地球一圈又一圈之後,他修理好了儀器,並且取得了實驗成功。這次實驗的成果繼續貢獻著他的當前研究興趣。

這次飛行結束時,王博士在太空旅行了 290萬英里,圍著地球軌道轉了110 圈,歷時168個小時。從各個方面來說,這都是一個成功的使命。然而,這次使命也有一個危急關頭,被 STS-51B 使命 Overmyer 司令員在後來參與挑戰者 STS-51L 事故調查工作期間所發現 51-B 有著與 51-L 相似的O環的問題。Morton Thiokol 工程師後來告訴 STS-51B乘員組 Don Lind 說:“你們全部在十分之三秒內起死回生”。

王贛駿在“挑戰者”號太空梭內

王贛駿在“挑戰者”號太空梭內 運用在美國國家航空航天局太空任務 STS-51-B 中的微重力複合小滴實驗的研究成果,王博士開發了具有免疫隔離功能的多空膠囊系統,它能有效的移植細胞,並能有效地保護被移植的細胞,從而避免了抑制免抑反應藥物的使用和它們引發的消極副作用。這個新穎的免疫隔離系統由多種複合成分,多層膜璧組成,並能允許所有膠囊設計參數獨立最佳化以保證在大動物和人體的套用上可大規模重複生產。最近,移植學報(Transplantation Journal)發表了一篇經過專家評審的有關於 Encapsulife 技術成功套用於大動物移植細胞實驗的學術論文。在這項具有里程碑性意義的研究中,被膠囊封裝的犬胰島被移植入了因胰腺切除而引發糖尿病的狗的體內。在未對實驗對象使用任何抑制免抑反應的藥物或抗發炎療法的情況下,被同類移植的膠囊化了的胰島細胞表現出很好的活性和生物適應性。通過一次性的移植,總計有9條狗達到了200天的空腹血糖水平正常。此外,膠囊化胰島的再移植–追加劑量–能有效的提供在初次移植200天之外的糖血症控制。

王博士現為位於田納西州納什維爾市(Nashville, TN)的范德比爾特(Vanderbilt University)大學的百年終身教授。他發表了大約200餘篇期刊文章,並且擁有在液泡動力學,液滴碰撞和結合,附電液滴動力學,無容積材料科學和或幹細胞移植等領域的28 個美國專利。他的實驗項目又先後在1992美國微重力實驗室1(USML-1)和1995年的美國微重力實驗室2(USML-2)上執行。獲列入《美國科學名人錄》

2012年的王贛駿與陳魯豫

2012年的王贛駿與陳魯豫 王博士榮獲了甚多的獎項和榮譽稱號,像是1985年的NASA太空飛行獎章,1987年的NASA優異科學成就獎章,1989年的亞太裔美國人成就大獎,1994年的Llewellyn J. Evans傑出科學工程管理大獎和1996年范德堡大學校友聯盟授予的教育大獎。並且於2007年,王博士被授予由美洲中國工程師協會,國家工程學基金會頒發的亞裔美國人工程師年度類傑出科技大獎。他還曾於1990年在聯合國大會為“僅有一個地球日”致辭。

家庭成員

王博士與其妻馮雪平育有兩個兒子:Kenneth Wang 和 Eric Wang。

人物軼事

華人太空人

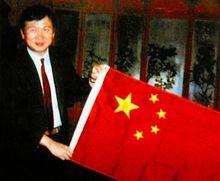

王贛駿在人民大會堂

王贛駿在人民大會堂 王贛駿參加了挑戰者號太空梭的第17次飛行,經NASA批准,王贛駿將中華人民共和國國旗帶上太空。

1985年7月王偕妻子馮雪平及兒子訪問中國大陸,將他帶上太空的一面中華人民共和國國旗贈給中國政府。

愛拆玩具的小孩

王贛駿1940年出生在江西贛縣。父親王章是江蘇鹽城人,母親俞潔虹是上海人。他的幼年是在上海度過的。從小時候起,王贛駿就顯示出聰明和才華,父母給他買的飛機、汽車玩具一到他手上就被拆成一堆零件,不過幾天后又重新組裝起來,勤動手、勤動腦是他從小養成的習慣。

成功緣於賢內助

作為一名華人,在眾多的美國科學家中脫穎而出,關於王贛駿成功的秘訣,他說:“秘訣沒有,原因倒有。海外有些人總看不起我們這個民族,我從小就不服氣。正是這種壓力,逼著我去力爭乾一番事業,給他們看看。比如登太空,在美國有專門的太空人,一個科學家要把自己的科研項目帶上太空,要么交給專業太空人去做,要么自己艱苦訓練,親自上去做實驗。正是爭氣的決心,使我選擇了後者。當然,我的成功,還有另一個原因,用中國話說,就是有個賢內助。我的妻子是個管家能手,我完全可以放心去乾自己的事情。”王贛駿的妻子馮雪平有著秀麗的容貌,她與王贛駿青梅竹馬,讀大學時結的婚,夫妻間的感情非常深厚。