概述

西安亂彈

西安亂彈各路秦腔因受各地方言和民間音樂影響,在語音、唱腔、音樂等方面,都稍有差別。近五十年來,東、西、南三路秦腔都不發達,中路秦腔(就是西安亂彈)起而代之,故在陝西及整個西北地區均占絕對優勢。近五十年來,東、西、南三路秦腔的發展趨於停滯,有被中路秦腔(就是西安亂彈)取而代之的趨勢。

起源

西安亂彈

西安亂彈傳承淺探

西安亂彈

西安亂彈但是,追溯這種藝術淵源,本身就是一件很棘手的事情,如果涉及的範圍過廣,難免繁瑣混雜,有失客觀,故而簡單的以陝西中路秦腔(就是西安亂彈)的發展為主線,溯本求源,以求能明朗、清晰的說明秦腔在這一環節上的發展軌跡,有個清醒的認識,自然就不會再去過多的計較不必要的臆斷和盲目的追叢了。

在鬚生行當中,首推的就是被譽為“戲聖”的“張派”藝術創始人潤潤子。潤潤子是繼魏長生之後,在秦腔歷史上最具成就的藝術大師。潤潤子唱做絕俗,紗帽、道袍、箭衣、靠甲無不精美,先習小生,後改鬚生,他創造了大量的表演程式,如《祭靈》、《啟箭》中的磋步,《破寧國》中的雙槍、《和氏璧》中的驗寶、《折桂斧》中的柴擔功等,唱腔善於拖腔,吐字收聲、行腔運調寓纏綿於慷慨之中,在藝術上注重創新,以情取勝,在西安舞台數十年,無暇可指。他的門人及私淑者眾多,最著名的是他的外甥陸順子和高徒李雲亭。陸順子學“張派”,幾乎到了盡善盡美的境界,一招一式,深具“張派”遺韻,在民間,陸順子有著廣泛的影響力。其學生中最著名的是王集榮,王集榮在鬚生的唱做上有著深厚精湛的造詣,其唱腔工穩舒朗,尤其是拖腔,注重技巧,韻味很足,他的《祭靈》、《放飯》、《法門寺》都是秦腔藝術長廊中的精品。從王的最著名的是段藝兵和薛志秀,段長於做工,髯口、帽翅、水袖都具有相當功力;薛長於唱工,演唱富於激情,酣暢淋漓。相比較而言,如果把陸順子稱為“老張派”的話,那么,以李雲亭為代表的就可以稱為“新張派”了。李雲亭思想進步,極富革新精神,注重個性創造,銳意進取。李的藝術風格,要求行腔上飽滿,唱腔字正腔圓,吐字清晰有力,表演乾淨利索,給人以賞心悅目之感。李本人在靠把、蟒袍、官衣、道袍等方面造詣非凡,對程式又多有獨創,成為鬚生行當中黑白不擋的藝術大家。晚年執教易俗社、榛苓社、三意社等班社,培養了不少學生,其中,最著名的有三位,即劉毓中、和家彥和耿善民。劉毓中是久負盛名的藝術大師,在繼承乃師衣缽的基礎上,大力拓新,形成了自己的藝術流派,劉的藝術風格,要求以情為主,濃淡分明,繁簡得當,張弛有度,不囿於程式,形成了以“精氣神”領先的藝術特色。劉的衰派老生,爐火純青,他的貢獻,就是最大程度上將秦腔慷慨激昂的特色發揮到了盡善盡美的境地,無人可企盼。劉毓中一生,可謂是桃李滿天下,而真正能樹起“劉派”藝術這面旗幟的,可以說,沒有一人。耿善民是近代秦腔史上非常難得的革新家,20世紀30年代,是他藝術上的頂峰時期。他演戲,十分講究人物的氣質、性格和身份,講究表演上的合理性和分寸感,擅演一些思想複雜而又風流倜儻的角色,依據不同的角色,他的唱腔,表演都有專門的設計。他的唱腔和表演風格在當時乃至今天來看,都是獨一無二的。只可惜他當時的步子邁的可能大了些,又沒有得到一般觀者的理解和認可,自己便在貧病交加中磕然長逝,被戲曲界寄以厚望的“秦腔馬連良”就這樣過早的凋零了。和家彥出科於榛苓社,他的藝術功力,被譽為是“青出於藍”,在藝術造詣上,他甚至超越了李雲亭。張學良觀看了他的《出棠邑》,贊其為“活伍員”,30年代在蘭州演出時,又被例為“四大鬚生”之首,他尊承乃師的《殺驛》、《拆書》《放承恩》,被譽為秦腔鬚生的“三絕”。按照他當時所享的社會聲譽和他的藝術造詣,倘有主、客方面的條件配合,創立“和派”,自無不可,可惜,這樣一位卓越的藝術人才,遭逢亂世,飽經風霜的他終因生活壓迫,積勞成疾,46歲英年撒手人寰,一代巨星就這樣悲慘的隕落了。

西安亂彈

西安亂彈除上述以潤潤子為首形成的單線傳承外,另外一路,當推劉立傑。劉立傑與李雲亭齊名,人稱“秦腔譚鑫培”。這支流派的特色,就是精於唱工。劉立傑本人文化修養較高,諳於音律,對表演又有自己獨特的見解和理論,對秦腔音樂也有著深刻的研究,劉的藝術風格要求行腔上中氣充沛,唱腔清逸纏綿,甜潤雋永,表演氣宇軒昂,風度溫雅,注重內涵。並形成了一套安工鬚生的劇目,如《八義圖》、《李陵碑》、《串龍珠》、《讓都城》、《打金枝》、《狀元媒》、《二進宮》、《葫蘆峪》、《大報仇》等。劉立傑晚年執教易俗社、正俗社等班社,自己又與其子劉毓中創辦了秦鍾社,培養了大批學生。在劉立傑之後,這一路的代表人物就是後來以唱工聞名西北的名鬚生劉易平(劉出科秦鍾社,原名劉裕秦),另外具有影響力的便是康正緒、李正斌等。劉、康、李都是唱工非常出色的演員,劉的《轅門》,康的《大報仇》,李的《二進宮》,都是非常著名的。康的白口也是相當出色的,他的《十道本》、《草坡面理》等鬚生白口戲,功力不俗。

上述的兩路,基本上有易俗社做為後盾,在流傳上自然有了得天獨厚的條件,另外還有兩路,也必須提到,那就是王文鵬和袁克勤。這兩路的共同點都是以聲腔拿人,但各自又形成了不同的藝術流派。王文鵬的聲腔在於出其自然,有較好的嗓音條件做為基礎,唱腔以變化奇巧引人入勝。在此條件下產生的劇目有眾所周知的《葫蘆峪》、《轅門斬子》、《狀元媒》、《玉虎墜》等;袁克勤聲腔特色在於技巧性較強,袁的嗓音不佳,所以另闢蹺徑,以變化多端的行腔來豐富自己的唱腔內涵,袁本人對秦腔聲腔、音樂、板式、劇本改革的貢獻,有目共睹,相對其他幾個流派來看,袁的唱工要求似乎更高,“袁派”唱腔最顯著的特點就是大段成套的唱段較多,如《斬李廣》、《斬黃袍》、《下河東》、《斬韓信》、《南北會》等劇目。在這兩個體系的影響下,也湧現出了一批追隨者,王的傳人有丁醒民(號稱“寧夏鬚生泰斗”)及學王的劉易平、焦曉春等人;學袁的有袁相如(人稱“假克勤”)和陳仁義。

秦腔小生行當的發跡,主要在易俗社成立之後。易俗社的“三小”戲,對這一行當的繁榮和發展,起到了大力的推進作用。在這裡,必須提到沈和中、靖正恭和蘇氏昆仲。沈和中在戲曲界有“西安楊小樓”之譽。沈注重文學修養,在表演上形成了瀟灑俊秀、灑脫豪放的風格,並以唱腔勁亮、台架大方、氣度軒昂、表演奔放而稱著。沈的劇目有《黃鶴樓》、《轅門射戟》、《寫狀》、《詳狀》(《雙羅衫》)、《白門樓》等。沈的傳人中以楊覺民(寧夏著名秦腔表演藝術家,國家一級演員)聲譽最高。靖正恭在小生的唱、念、表上造詣深厚,精於貧生表演,演出的劇目眾多,在人物身份的塑造上達到了臻於完善的境地,小生的念白藝術更是無人能超乎其上,代表劇目如《吃魚》、《奉琴》、《觀畫》、《坐窯》、《獨占花魁》、《二度梅》等,唱做絕俗,已成絕響。傳人遍布西北各地,可惜能得其真髓者,幾乎沒有一人。蘇氏昆仲的小生流派,奠基於蘇哲民,成熟於蘇育民,蘇氏的造詣深厚,領域也廣,王帽道袍靠甲官衣無不涉足,“蘇派”的劇目如《折桂斧》、《窮人計》、《激友》、《坐窯》、《闖新府》、《婁昭君》等,別開生面,獨樹一幟。蘇氏門人眾多,能得其實者,尚不多見。除上述幾家外,尚有以文武小生應工,擅演風流倜儻角色的張新華、以工架戲聞名的高登雲,以貧生戲著名的楊令俗和以唱工而獨具風格的任哲中及後起的陳妙華和李愛琴等。

西安亂彈

西安亂彈秦腔旦行中,首推的便是陳雨農和黨甘亭。陳雨農對秦腔之貢獻,絕不亞於王瑤卿之於京劇。他率先打破唱本十字句的傳統,一生中創造了許多膾炙人口的新腔,如今天廣為流傳的“數羅漢”,就是他僅存的藝術碩果之一,他的“耍腔”技巧,歷經劉迪民、王天民、鄧維民、肖若蘭四代傳接,到今天依然閃爍著奪目的光輝。對於旦行的表演、化妝、劇本、音樂及板式腔節等各個方面,他都做了大量的探索和實踐。“陳派”的小旦藝術,概括起來就是生活化、音樂化和情理化。學陳的弟子中,最著名的便是劉箴俗、劉迪民、王天民和宋上華。先擱下宋上華不論,單說前三位,劉箴俗長於做工,風韻絕佳,高雅脫俗,1921年赴漢口演出,轟動武漢三界,被譽為“可與梅蘭芳、歐陽玉倩鼎足而立”,只可惜夭亡過早,天妒英才!劉迪民長於唱工,精於推字,唱腔剛勁有力,節奏明快,跌宕有致,以韻取勝,以意境感人。他的藝術,繼承的有王月華,王之後便成了絕響;“二劉”之後的王天民,據樊仰山先生介紹,說他掩有二劉兩家之長,做工細膩優美,舒展貼切,他的“笑”和“哭”的絕技,可以說是空前絕後,他的唱工也不同凡響,天賦極佳,唱腔幽雅纏綿,字正腔圓。在易俗社眾多的旦行群星中,王天民的成就應該是最高的。王的傳人中,有我們熟知的肖若蘭、全巧民,還有新疆的楊新蓮(國家一級演員)等。王的劇目有《櫃中緣》、《洞房》、《奪錦樓》、《雙錦衣》、《盜虎符》等。宋上華對秦腔藝術的貢獻,集中體現在他的花旦藝術上,影響相當廣泛,在藝術特色上,追求一種含蓄、活潑、玲瓏、乖巧的形象美,他塑造的人物,以小家碧玉為主,風韻絕佳,生動逼真。宋氏的典型劇目有《拷紅》(飾紅娘)、《殺狗》、《拾玉鐲》、《龍門寺》等。傳人有全巧民、曹海棠等。現在回過頭來再說說黨甘亭。黨甘亭工花衫,是個長於做工的演員。據封至模、王紹猷等人的資料介紹,他是繼魏長生之後,把秦腔花衫藝術推向又一藝術高峰的藝術大師。尊師關中名旦龍德子,民國前後被譽為“秦中第一刀馬小旦”。對黨甘亭藝術的探索,現在只能囿於一些書面的原始資料,對唱腔根本無法進行描摹,尊黨的除了上述的四位外,最著名的就是李正敏。李正敏的《河灣洗衣》、王天民的《櫃中緣》都學自黨甘亭,當然,這些劇目自然後來都經過了他們的加工創新。對於李正敏,沒必要再用過多的位元組贅述了。“敏腔”藝術,影響之廣泛自不待言,而直接以“敏腔”為基礎進行創造的就有餘巧雲、郭明霞、馬友仙等人,直接尊李的有陳尚華、沈愛蓮、楊鳳蘭等人,私淑者更多,“敏腔”在票界的影響更是廣泛。

除陳、黨之外,具有影響力的還有楊金聲和稍後的何振中。楊金聲是正尊的老派旦角,他的吐字和行腔功力,可以說是眾多的旦角群星中最深的一位,非常老練講究,注重唇鼻音的發揮套用,唱腔力求自然乾淨。一生演戲百餘本,有豐富的舞台經驗,長於演唱一些淒涼悲壯的大段唱腔,最具影響力的是《白蛇傳》。其他還有《二進宮》、《機房訓》、《五典坡》等。他的推字發聲對秦腔旦行也產生了非常大的影響力,李正敏、李正華、李愛雲、肖若蘭、郝彩鳳等都先後受到他的教誨,在秦腔教育工作上,他可與陳雨農平分秋色。何振中唱做兼重,戲路又廣,他的天賦條件優越,嗓音純美甜淨,發字天然,可貴的是,他在藝術上不抱殘守舊,對於表演程式,演唱技巧都做過大膽探索,他的旦角“彩腔”非常著名,並發展和創造了“吹火”絕技,在人物塑造方面,他利用自己深厚的藝術功力,刻畫了許多不同身份、不同內涵、不同氣度的人物角色,演出的劇目之廣,涉及的人物之多,也是同時期其他旦角演員所不可攀比的。代表劇目有《黃河陣》、《紅梅閣》、《玉堂春》、《回荊州》、《白蛇傳》、《白玉樓》、《三休樊梨花》等。“何腔”沒有真正的繼承者,他的唱腔對李愛雲、王玉琴、華美麗等演員有較深的影響。

西安亂彈

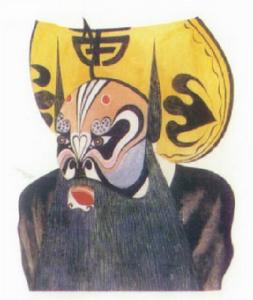

西安亂彈秦腔的淨行中,傳承的路線就不似生、旦那么明朗了,原因有主客方面的,造成的結果是斷檔嚴重,青黃不接,即使有名的,也只是徒具風格而已,真正形成流派的幾乎沒有。能提到 的,我覺得有四位——田德年、李可易、張建民和湯秉中。田德年師承張壽全。張被王紹猷先生稱為是“老派淨角之殿”,其聲勢不言自明。田德年的唱,嗓音飽滿寬厚,發聲講究,腦、喉、膛音兼使,沉穩雄宏,大氣磅礴,白口鏗鏘有力,字正聲宏,拿手戲有《二進宮》、《鍘美案》、《打鑾駕》、《慶頂珠》、《甘露寺》等;張建民先習鬚生,後改花臉,嗓音挺拔脆亮,唱腔高亢雋永,慷慨奔放,白口堪稱一絕,聲朗字清,如珠走玉盤,胡桃滾坡,所演的唱工戲有《赤桑鎮》、《斬單童》,白口戲有《草坡面理》、《抱琵琶》、《甘露寺》等。二花臉行當中,有流派風格的,首推李可易。李名聲大,資望高,在風格上獨樹一幟,表演如猛虎蛟龍,氣勢雄偉,神形兼備,給人以威武,灑脫,持重之感,善於博採眾長,吸取京、漢之長,人物樸實率直,聲勢奪人。劇目有《荊軻刺秦》、《豫讓剁袍》、《敬德洗馬》、《蘆花盪》等。傳人有王仲華、劉茂森等。王仲華頗具乃師遺風,行腔火暴,表演質樸,以《黑鏇風李逵》最為著名;劉茂森影響遍於西北,大器晚成,《五台會兄》、《張飛闖帳》等劇演的精彩絕倫,唱念做打,獨步西北,有“活張飛”、“活五郎”之譽。其他的二花臉中,有名氣的還有羅世奎、陳西秦、姚裕國和孫省國,他們都是長於工架,精於技藝的名演員,各懷絕技。羅世奎武功深厚,所演《鼓滾劉封》之張飛,白髯飄飄,虎虎生威;其他如《游西湖》之廖寅,《趙氏孤兒》之屠岸賈,生動逼真,不同凡響;陳西秦工架非凡,演《虎頭橋》之魏延最為著名,並有“耍牙”特技,演《取長沙》,把老將黃忠“虎老雄心在”的氣度表現的淋漓盡致;姚裕國以《將相和》之廉頗聞名,演戲頗具大將風度;孫省國的拿手戲是《荊軻刺秦》,英雄悲歌,氣勢如虹。除此之外,最著名的就是銅錘、架子二門抱的湯秉中了。湯唱做俱佳,功力深厚,所演《黑虎坐檯》之趙公明,仙風道骨,惟妙惟肖。他以演《火焰駒》最為著名,是演花臉的絕好人才,只可惜命運不濟,英年早逝。湯沒有傳人,而以後的周輔國則被顧曲者稱做是湯風再現,周輔國能文能武,能唱善舞,是二門抱的絕好人才。

西安亂彈

西安亂彈在醜行中,影響最大的就是馬平民。馬平民天賦厚,學力強,機警善變,無所不能。他是演醜的全能,紗帽方巾,斜衣軟帽,媒旦妖旦,均能演的活靈活現,風趣生動,馬最大的特點就是醜而不醜,不唱怪腔,不耍怪象,不落俗套,專以藝術功力引人入勝,在醜行唱、念、做、舞上都體現了獨特的風格。他知識淵博,注重創新,封至模先生評價說:“他是繼近代‘戲聖’潤潤子之後唯一人才,論藝當在劉箴俗、王天民之上……”。“馬派”的代表劇目有著名的《群英會》、《看女》、《三滴血》、《蝴蝶杯》、《庚娘傳》、《玉虎墜》等,這些劇目也深深的烙上了“馬派”的印記,如《三滴血》中晉信書、《群英會》中蔣乾的扮相,別出心裁,寓意深遠,《蝴蝶杯》中,“馬派”的演法是前飾盧世寬,後演董威,一個玩世不恭,一個老謀深算,性格身份迥異,這也是看“馬醜”的一個亮點。尊馬的最著名的就是樊新民,其他有雷振中和再傳的伍敏中等,王輔生的絕活《看女》也是“馬派”的底子。除馬以外,較有影響的還有蘇牖民、湯滌俗和晉福長。想比較而言,蘇長於刻畫,湯長於滑稽,晉長於詼諧。蘇牖民路子寬,擅演紗帽醜,如《重圓鏡》之門官,《三滴血》之晉信書,《復漢圖》之劉玄等;湯滌俗長於小丑,如《櫃中緣》之淘氣及《寫白信》、《白先生看病》等,他的風格獨特,擅於隨機應變,唱腔別具一格,有“冷醜”之譽;晉福長口齒伶俐,表演淳樸自然,尤善演說成套的大段快板,劇目有《起解》、《捉鵪鶉》、《紅鑾禧》、《臥薪嘗膽》等,三意社的名醜胡輔盛在風格上近於晉福長。另外,還有一位,就是後起的閻振俗,閻的表演,風趣幽默,淳樸自然,在風格上自成一家,劇目有《打沙鍋》、《楊三小》、《教學》、《十五貫》等多本。閻的路子寬,紗帽、軟巾、彩旦、時裝均其所長,他的追隨者有李興、喬慷慨等人。

流派探索,是值得秦腔界廣泛關注的一項工作,遺憾的是,這項工作並沒有真正引起重視。綜觀這一流傳過程,所湧現出來的優秀演員以及他們所創造的藝術成果,都是一筆寶貴的財富,如何運用這些優秀的藝術遺產,也是關係到秦腔今後發展的一個至關因素。曾經在90年代中後期的時候,在秦腔界一下子湧現出了一些所謂的藝術流派,比如說“馬(友仙)派”、“郭(明瞎)派”、“肖(玉玲)派”等等,這些演員所創造出來的藝術風格能稱為是真正意義上的流派嗎?這一點我表示否定。應該說,在現階段,不管那個劇種,都不具備產生流派的條件,關於流派產生的條件和流派的特徵,在此前中國秦腔論壇已經做過大量的討論,這個題目牽扯的範圍很大,在這裡不再贅述。而我所要說明的就是繼承傳統精華對今天的秦腔是很重要的,而不是爭著樹派立傳,現在沒有任何一個演員能具備創立流派的條件,客觀上也沒有這個條件,我上述例舉的傳承,到現在也基本上都已經斷了,再這樣下去,秦腔的力量將越來越單薄,走向沒落那也是必然趨勢了。

藝術特點

西安亂彈

西安亂彈凡屬板式唱腔,均用真嗓;凡屬彩腔,均用假嗓。秦腔鬚生、青衣、老生、老旦、花臉均重唱,名曰唱亂彈。民間有“東安安西慢板,西安唱的好亂彈”之說。清末以前的秦腔,又叫西安亂彈,就是因其重唱而得名。

其中有些生角的大板亂彈,長達數十句之多,如《白逼宮》中漢獻帝的哭音亂彈,要唱五十多句,講究唱得瀟灑自然,優美動聽,民間稱做“酥板亂彈”。《下河東》的四十八哭,要排唱四十八句;《斬李廣》的七十二個再不能,要排唱七十二句。花臉唱腔講究“將音”和“嗷音”,調高難唱,能者則成名家。秦腔曲牌分弦樂、嗩吶、海笛、笙管、崑曲、套曲六類,主要為弦樂和嗩吶曲牌。秦腔的音樂伴奏,向稱四大件,以二弦為主奏,人稱秦腔之“膽”。琴師在秦腔戲班中具有重要地位,常坐於舞台前場後部正中。伴奏音樂擅奏老調,音高為“三眼調”。三十年代後改用出調(即下把拉法)。

秦腔的表演自成一家,角色體制有生、旦、淨、醜四大行,各行又分多種,統稱為“十三頭網子”。一般戲班,都要按行當建置以“四梁四柱”為骨幹的三路角色制。頭路角色包括頭道鬚生、正旦、花臉和小旦,二路角色包括小生、二道鬚生、二花臉和丑角,其他老旦,老生等角均為三路角色。各路角色的佼佼者,均可掛頭牌演出,其他即為配角。條件優越的戲班,常不惜重金邀請名角。各行皆能,文;武、昆、亂不擋的多面手、好把式,又稱“戲包袱”,或叫“飽肚子”。秦腔表演技藝十分豐富,身段和特技應有盡有,常用的有趟馬、拉架子、吐火、撲跌、掃燈花、耍火棍、槍背、頂燈、咬牙、轉椅等。神話戲的表演技藝,更為奇特而多姿。如演《黃河陣》,要用五種法寶道具。量天尺,翻天印,可施放長串焰火,金交剪能飛出朵朵蝴蝶。除此,花臉講究架子功,以顯威武豪邁的氣概,民眾稱其為“架架兒”。

節目安排

節目打造平民懷舊經典的“神諞長安”誰諞誰神仙,以幽默風趣的語言為曲調,以古老文明的街道為樂譜,以特色好聽的環節為音符繪製出一曲曼妙的秦人腔調的“瘋狂陝西話”立足“長安”,放眼天下的“長安大講堂”乘坐時光,走讀大歷史的“傳奇”,陝西地方方言主持的美食娛樂節目“吃在西安”此外,娛樂節目《愛到101》、《星星樂道》綜藝資訊類節目《天天向上》、以計程車司機為創意點,進行了西安本土化脫口秀的《嘯聲雷語》和陝西首檔廣播就業類節目《張弛有道》據悉,“西安亂彈”節目信號使用調頻發射,可完全覆蓋西安市、關中地區周邊地區,收聽信號清晰穩定,音質優美動聽 西安亂彈

西安亂彈國戲曲聲腔劇種(下)

| 中國幅員遼闊、民族眾多,存在著語言及音樂的民族性和地域性區別,因而從戲曲形成之始,就有民族戲曲和地方戲曲之分。因為流行地域的不同,從而在全國形成了360多個聲腔各異,特色鮮明的地方戲曲劇種。 |

中國戲曲聲腔劇種

| 中國幅員遼闊、民族眾多,存在著語言及音樂的民族性和地域性區別,因而從戲曲形成之始,就有民族戲曲和地方戲曲之分。因為流行地域的不同,從而在全國形成了360多個聲腔各異,特色鮮明的地方戲曲劇種。 |