簡介

上津古城

上津古城歷史

上津古城

上津古城發展方向

上津古城

上津古城此次規劃編制主要是為保護上津鎮的歷史文化遺產、城鎮特色、自然景觀和人文景觀,指導上津歷史文化名鎮的保護與建設事業協調發展,提供名鎮保護的基本原則、總體目標、技術規定和規劃管理依據,堅持“保護為主,搶救第一,合理利用,傳承發展”的歷史文化保護方針,在全面保護上津古城的歷史文化、自然景觀環境的前提下,發揮上津古城的潛在優勢,突出上津古城的歷史人文特色和自然景觀特色,改善居住環境,提高居民生活水平,適度發展文化旅遊、文化展示及大力發展鄖西地區“三面環秦,一面接楚”的特色地理文化底蘊。把上津古城規劃定位為以生活居住和文化性商業為主要職能,以傳統商業服務和文化旅遊為主導產業的,注入地區特色民間文化藝術展示功能,體現古縣城的沿革與變遷、驛道的會館文化、獨特的山水文化,及融入秦腔楚韻民俗文化的上津古城。充分體現上津古城的縣制文化、會館文化、山水文化、民俗文化四大文化特色;強調上津古城是“秦楚地區古縣城的代表”、鄂西北古城防禦體系的典範”、“鄖西民俗文化的活化展示館”。將上津古城打造成為“出秦入楚的休閒古驛站”,以及具有歷史底蘊的中國“小長安”。

規劃編制方案將上津古鎮建設成為“一軸”、“兩帶”、“七片區”,即以338省道為城鎮發展軸,沿線分布著新鎮區、老鎮區,以及舊縣故城遺址片區,山體生態觀光帶、水體景觀休閒帶,歷史文化展示功能區、旅遊服務綜合區、生態觀光休閒區、行政辦公綜合區、鎮南居住功能區、鎮中居住功能區、鎮北居住功能區。以天河生態文化旅遊圈為軸心,把上津建設成為西安-武當山-武漢黃金旅遊線上的重要驛站,發展成為十堰市、西安市等周邊地區的生態休閒度假區、奇山秀水探險區、歷史文化體驗區。在三至五年內將天蓬山大峽谷打造為國家AAAA景區,把上津古鎮打造成為國家AAAAA景區。以古城入口牌樓、停車場、古城標誌物雕塑廣場以及其他旅遊接待設施等組成的景區入口接待服務區;以古城、老街、官衙、會館和故縣殘垣等組成的古城文化保護區;以長堤柳浪瀛洲臥荷、天子渡口、沙灘運動、水上泛舟、遊客休憩點、中心廣場等組成的金錢河休閒遊樂區,以別墅區和高檔會所組成的沿山休閒度假區,和以古戲樓、民俗博物館組成的秦楚文化體驗區。天蓬山大峽谷景區分為四大片區-景區入口接待服務區、溫泉康體度假區、峽谷休閒探險區、軍事活動體驗區。

歷史人文

上津古城自誕生起就一直伴隨這塊特殊地理位置,融進獨特的酸甜苦辣,榮辱與滄桑。走在古鎮中,恍惚間竟然不知自己身處何地。古老甚至破舊的城牆,斑駁的建築,無不是歷史的痕跡。在古城明清街上,當年的“上關縣人民政府”舊址依然完好地保存著,大砍刀、煤油燈、發黃的檔案袋,向人們述說著烽火歲月。上津古城,既不顯赫,也不喧囂。上津歷史文物極其眾多,但受戰亂和水患影響,保存下來的主要有四大類:一是廟宇類,有楊泗廟、元貞觀、城隍廟等;二是館舍類,有山陝會館、河北會館、武昌會館、河南會館等十餘個會館遺址;三是公益建築類,有古城牆、古戲樓、古趣街等;四是民居類,主要是明清四合院。其中尤以古城、南北會館、古戲樓、明清古建築群等最有價值。建築

上津古城

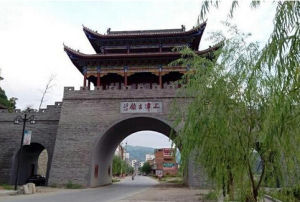

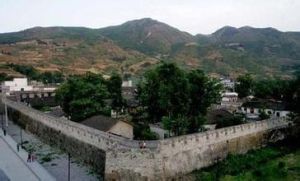

上津古城上津古城明代前老城址位於金錢河東岸,現存古城南200米左右,大小鐵犁溝口,由於長期硝煙瀰漫,戰火連綿,人口凋零,加之洪水肆虐,於元末被毀。明永樂元年(公元1403年),“於古城址之北二百步外向北擴展,築一土城,建立廨署。”正德年間,土城已坍毀將盡,知縣曾槐稟報上級,擬築新城。後在原有城垣基礎上,“卑者高之,狹者廣之,石以基之,磚以崇之,池以繞之,延袤二千五百餘步,高二丈,闊四隅,為五門——門各有樓,東曰通鄖,北曰接秦,南曰達楚,西曰通漢,西南再辟一門,以便民。”嘉靖三年(公元1524年)秋告成。明末,部分城垣毀於兵亂。清順治七年知縣顧來初又興工,“襲舊城垣三分之一修之”。嘉慶七年,再次全面復修,至今城牆每一塊青磚上都有“嘉慶七年,上津公修”等字樣,以志其事。古城東西長1007米,南北寬306米,面積8萬平方米,成靴子狀。牆體周長1236.6米,高6.8米,基厚6.12米,下系青石漿砌而成,上用青磚復修,城牆頂部建有雉堞(“文革”期間大部分被毀,現僅存東南部10餘個),城牆拐角處建有城樓(已毀),環城建有護城河,寬4米,深2米(現已被泥沙淤平),河四周植柳圍城,故名“柳州城”。城依金錢河,過去居民出城下百步台階方見靠岸船隻桅桿,後因河床抬升,水位高於城壕,於1964年洪水淹1.5米,柳樹被毀。為護城,政府修築紅衛堤高4米,寬5米,以堤代路造地400畝,此後古城方未受水患威脅。目前古城除城樓和城垣被毀外,整體保存完好,古樸雄厚之風依存,除有極高的考古、歷史、教育、觀賞價值外,還有極高的建築藝術和技術參考價值,是一部良好的活教材。作為歷史見證的古城,在向人們訴說歷史的滄桑的同時,也展示著上津古代高超的建築藝術,既是上津古代文明的象徵,更是當時繁榮程度的標誌。因其獨有的價值,1985年12月被鄖西縣政府確定為歷史文化名城,第一批重點文物保護單位,1993年又被省政府確定為重點文物保護單位。近年來,鎮政府本著開發與保護並重的原則,於1992年對古城北門進行了修復,使其基本保持了原貌,每年吸引了國內外大批遊客參觀考古。

明清古建築群 主要位於古城內和古城北門外,以明清古街、兩旁古建築為主體,明清四合院建築為輔,構成了一個規模宏大,保存完好的明清建築群落。古街總長約1.5公里,青石街道寬3米,兩旁建築青磚黑瓦,飛檐斗拱,雕樑畫棟,古樸雄渾,左右對稱,高低和諧,錯落有致。單個四合院一進數重,內置天井,圍以小屋,雕窗臨井,古色古香,風格獨特,一般三四戶一院,兩三院一族,鄰里相處,親如一家,溫馨和諧,有“千里胡洞娃,院子三四家”的美稱。

南、北會館 南會館,又名山陝館、陝西會館,座落於古城東北後山腰250米處,單戶獨院,青磚黑瓦銀樓波浪頂,飛檐畫棟卷角馬頭牆,古樸生動,粗而不俗,細而不膩,風格獨特,門額及牆磚上雕作有“山陝館”字樣,字型遒勁,飄逸挺拔,館內置小型四合院,分設東西南北四廂房各六七間,各廂房結構不同,用途各異,分工齊全,是一座集吃住、遊玩、倉儲、集會等多種功能於一體的功能齊全的旅館、驛站。北會館,位於南會館以北10餘公里處,與南會館遙向呼應,單戶獨院,整體結構、布局、功能與南會館基本相同,但細微處又風格迥異,區別有致。南會館房頂坡面平緩,圓潤流暢;北會館房頂坡面陡急,檐角尖翹;梁棟花紋雕飾處理上,南會館豪放自然,北會館做得精細玲瓏,是典型的南北建築風格對比體現。

南北會館是古代各地駐上津的武昌會館,河南會館等眾多會館中唯一保存完整的兩座,也是十堰乃至湖北省保存最為完整的兩座古會館。它既是集古代高雅精湛的建築藝術與經濟實惠耐用的設計理念創造的產物,更是南北文化在這裡交匯融合後的產物,既是研究古代南北文化發展融合的難得實物資料,更是研究古代南北建築技術與建築風格的“活寶庫”。

古戲樓 古戲樓是一棟尖頂,數重,層次深度感極強的古代劇院,舞台南北左右對稱,檐角高低、大小、前後錯落有致,內用木柱列梁架設,外用青磚壘牆圍之,牆樓和諧融為一體,構成了一幅青磚黑瓦彩柱畫梁,飛檐蹺角的美麗圖畫,其建築工藝、布局、設計均顯示出了高超精湛的技藝,不僅是當今建築設計的難得教材,更是一件規模宏大、價值連城的絕美工藝品。相傳每逢重大節日或大型慶典、祭祀活動秦楚兩地戲班均要來此同台演出,南唱秦腔、北演楚戲,相互競技,比示演藝水平,搶爭觀眾,甚是熱鬧,民間傳曰“對台紅”便是由此而來。

天主堂 民間又稱天主教堂,位古城內中心位置,古街西側,民居四合院叢中,占地500餘平方米,始建於清末,教堂集西方建築藝術與東方文化於一體,綠樹掩映中的主建築,尖圓頂,青磚牆,樓頂高低不一,錯落有致,四角鐘樓高聳,鐘聲清脆圓潤,複式樓內,設有經堂,每到周日,虔誠的男女信徒,集聚一堂,誦經念佛,氣氛濃郁,小院四周輔以中式民居四合院,中西合壁,增添了別樣情調。

民間文化

上津古城

上津古城神話傳說是上津民間故事的又一大特色,數量之多,涉及範圍之廣,內容之豐富,時間之長遠都極為少見的。金錢河運金,楊八姐智殺鐵羅漢,泗峪河傳說,老人洞故事等大批神話傳說不僅膾炙人口,長傳不衰,而且構成了民間道德教育主流,實際上就是一部民間公民道德教育史——無字教材。

民間戲劇:上津民間戲劇在全縣久負盛名,劇種繁多,形式多樣,主要以慶祝和祭祀為主題。慶祝類的主要有歡快的彩船舞,彩船調,高堯舞和民間大戲等。祭祀類主要有龍燈、獅子和以悠長神秘為主調的祭祀舞台戲等。因古時每年新年開船、新船下水、船隊遠航等均要舉行祭祀活動,其活動頻繁,操辦之隆重,遠遠超過節日慶祝活動。目前,眾多的祭廟雖然保存較少,但祭祀及慶祝文化卻基本都完整的保存和繼承了下來,成了上津特有的一道亮麗風景線。

民間文學:由於受戰亂影響,文人墨客留於上津的正史文學雖然不多,但民間文學卻異常豐富,廣為流傳。民間文學又以描述上津美麗的自然山水景觀為主,可以說是一景一詩,一景一說,其中又以柳州古八景為最多,長堤柳浪、伍峪青幔、鐵箍雲峰、三山疊翠、白岩雲橋、天橋古洞、仙鶴凌霄、嵩山仰面,且不說這每一景點的詩篇,單就是這古八景名稱聽來就充滿詩情畫意。清朝著名詩人王霖“青青堤上柳,飄忽自成春。欲作之眠勢,應來九烈神。波平分鴨黛,浪鹹起魚鱗。若向江中渡,風流自有人。”的佳麗詩篇就是對上津長堤柳浪美麗景觀的真實描述。

地理及景點

上津古城

上津古城春秋時期,十堰境內諸國先後為楚所滅,併入楚國版圖。戰國時秦、楚爭雄,秦大敗楚國,割數地予秦,此地又劃歸秦國。

湖北省唯一完整的一座古城,就在鄖西縣上津鎮。上津古城位於湖北省鄖西縣城西北70公里的上津鎮,為明代城址,地處鄂西北邊陲,與陝西省漫川鎮接壤,南臨江漢流域,北枕秦嶺山脈。古城坐落於漢江支流金錢河下游東岸,素有“朝秦暮楚”之稱,為歷代交通、政治、文化、商貿、軍事之要地。古城周長1236米,面積約8萬平方米。城牆高約7米,呈梯形,為青磚砌成。四方各有一個城門,分別叫做接秦、達楚、通漢、連鄖,西南一角還有為方便百姓勞作而開的角門。城門的名稱也直觀地反映出了上津四通八達的重要地理位置。

曾經的“天子渡口”

在歷史上,上津一帶是金錢河流域最大的沖積開闊地。金錢河是漢江一大支流,當年金錢河環城西而過,為防河水衝擊古城,便在河兩岸廣為植柳,因此,上津城又被稱做“柳州城”。金錢河河床腹地寬闊,水勢浩蕩,從隋唐時期開始,這裡就是一個舟楫穿梭、商賈雲集之地。可惜因戰火不斷,河床淤塞,上津碼頭的繁華也隨著時光的流轉而消失。要說古鎮之風流,還要數其作為“天子渡口”的繁華。按當地人考證,“上”乃天子,“津”為渡口,上津即為“天子渡口”。歷史上,南糧北運有三條要道,東邊是沿海漕運,中有京杭大運河,西以漢口為集散地,穿漢江,翻秦嶺,達長安。在西線通道上,無疑自漢江入金錢河,至上津,再以騾馬馱運翻越秦嶺小道直至關中,是其中最便捷的通道。險峻的楚塞秦關,加上南北物流的交通要道,使上津建制具有悠久的歷史。據鄖西縣誌記載:上津建縣始於三國曹魏,距今已有近1800年歷史,其間曾14次建縣,六次設郡,兩次置州。上津不僅以其特殊的地理位置而繁華顯赫一時,它踞秦楚要塞,自古以來更以雄關當道而成為歷代兵家必爭之地。宋太祖趙匡胤、呂洞賓、黃巢、李自成、張獻中等都在這裡留下過足跡,這也為古城更增添了幾分神秘色彩。

一部古建活教材

上津古城自誕生起就一直伴隨這塊特殊地理位置,融進獨特的酸甜苦辣,榮辱與滄桑。走在古鎮中,恍惚間竟然不知自己身處何地。古老甚至破舊的城牆,斑駁的建築,無不是歷史的痕跡。在古城明清街上,當年的“上關縣人民政府”舊址依然完好地保存著,大砍刀、煤油燈、發黃的檔案袋,向人們述說著烽火歲月。現在的上津古城,既不顯赫,也不喧囂。上津歷史文物極其眾多,但受戰亂和水患影響,保存下來的主要有四大類:一是廟宇類,有楊泗廟、元貞觀、城隍廟等;二是館舍類,有山陝館、北會館、武昌會館、河南會館等十餘個會館遺址;三是公益建築類,有古城牆、古戲樓、古趣街等;四是民居類,主要是明清四合院。其中尤以古城、南北會館、古戲樓、明清古建築群等最有價值。

目前,上津古城除城樓和城垣被毀外,整體保存完好,古樸雄厚之風仍存,除有極高的考古、歷史、教育、觀賞價值外,還有極高的建築藝術和技術參考價值,是一部古代建築活教材。上津古城1985年12月被鄖西縣政府確定為歷史文化名城、第一批重點文物保護單位,1993年又被湖北省政府確定為重點文物保護單位。

近年來,鎮政府本著開發與保護並重的原則,於1992年對古城北門進行了修復,使其基本保持了原貌,每年吸引了國內外大批遊客參觀考古。

某天清晨,76歲的吳天明老人和往常一樣在古城牆上晨練,老人開玩笑地說:“我們這裡的城牆可比不了你們西安城牆那么大氣,但我們世世代代在這裡生活,百姓生活也很自在,雖然房屋有些陳舊,但大家還是願意住在城牆裡面,心裡總有種自豪感。”

旅遊線路

乘車路線:十堰市三堰客運站(十堰客運中心站)每天7:00,14:00,15:00有三趟直達上津的班車(約兩個小時,平時票價50元,節假日有波動),或者先搭乘十堰至鄖西的班車(約1個小時,票價35元),再換乘鄖西至上津的小型客運汽車(約1個小時,票價25元);西安市紡織城客運站每天早晨下午各有一趟直達上津的班車(約3個小時,票價95元)。自駕游者沿G70福銀高速在上津出口(十堰出口再往西100公里處)下來,再沿S301鄖漫公路大約15公里到上津;陝西方向過來可在漫川出口下來,再沿S301鄖漫公路大約15公里到上津。返回:上津車站每天7:00,8:00,12:00有三趟直達十堰的班車,或先搭乘上津到鄖西的班車,再換乘鄖西到十堰的班車;每天早晨下午各有一趟直達西安的班車。自駕游者沿S301鄖漫公路在上津或者漫川入口上G70福銀高速,往東可去十堰武漢福州等地,往西可到西安銀川等地。

十堰市主要旅遊景點

| 概況 | 十堰市位於武當山北麓中低山區,漢江南岸,屬北亞熱帶季風氣候,歷年平均氣溫15.2攝氏度,年平均降雨量828毫米。十堰是我國重要的汽車生產和科研基地,我省西北重要經濟,政治,文化和科技中心。總面積1190平方公里,城區203平方公里。總人口40.69萬,城市人口29.33萬。是鄂豫川陝邊境的對外開放城市。 十堰在商代至元代,屬鄖陽府鄖縣管轄,清代中期,這裡的人們為謀生計,先後在百二河與犟河上築起堤壩,以蓄水灌溉農田,稱堤壩謂之堰,兩河之上築壩共十道,故名十堰。 十堰市是鄂西北旅遊中樞城市之一。它東有以“仙山瓊閣”而飲譽海內外的道教武當山;南有神秘莫測的天然動植物園——神農架;西有竹谿縣境內的楚國長城遺址;北有煙波浩渺的漢江。市內有以林海、雲海、峰巒、瀑布制勝的賽武當自然風景保護區,有白馬寺、回龍寺、清真寺等宗教名寺。 |

| 景點 | 楚長城遺址|慈孝溝采皇木摩崖|房縣溫泉|漢江丹江口庫區|回龍寺|驢頭峽|青龍山恐龍蛋化石群|賽武當自然風景保護區|上津古城|溫泉寺|懸鼓觀|武當山|伏龍山自然風景區|四方山植物園|牛頭山森林公園|房縣神農峽風景區|學堂梁子遺址|十八里長峽自然保護區|野人洞|黃龍電廠工業生態旅遊區|月亮湖山莊旅遊區|桃花湖旅遊度假區|九華山森林公園|五龍河風景區|虎嘯灘自然風景區|龍吟峽旅遊風景區|復真觀|紫霄宮|清末莊園|玉虛宮|滄浪湖|丹江大壩|大西溝|掛榜岩|牛頭山|松濤山莊|桃花湖|武陵峽|小太平洋|銀洞山| |