介紹

《陳風·東門之池》

《陳風·東門之池》原文

東門之池,可以漚麻。

《陳風·東門之池》

《陳風·東門之池》彼美淑姬,可以晤歌。

東門之池,可以漚紵。

彼美淑姬,可以晤語。

東門之池,可以漚菅。

彼美淑姬,可以晤言。

譯文

東門外的護城河,

可以浸泡麻草。

那個美麗的姬家姑娘,

《陳風·東門之池》

《陳風·東門之池》可以和她對歌。

東門外的護城河,

可以浸泡苧麻。

那個美麗的姬家姑娘,

可以和她問答。

東門外的護城河,

可以浸泡菅草。

那個美麗的姬家姑娘,

可以和她交談。

注釋

1.池:《禮記·禮運》:“城郭溝池以為固。”《孟子·梁惠王下》:“鑿斯池也,築斯城也,與民守之。”《孟子·公孫丑下》:“城非不高也,池非不深也。”《漢書·食貨志》:“湯池百步。”這裡用為護城河之意。

《陳風·東門之池》

《陳風·東門之池》2.漚:《說文》:“漚,久漬也。”這裡用為長時間地浸泡之意。

3.淑:假借為“俶”。《周南·關雎》:“窈窕淑女,君子好逑。”《邶風·燕燕》:“終溫且惠,淑慎其身。”《詩·王風·中谷有蓷》:“遇人之不淑矣。”《詩·曹風·鳲鳩》:“淑人君子。”《詩·小雅·鼓鍾》:“淑人君子,懷允不忘。”《爾雅》:“淑,善也。”《孟子·盡心上》:“有答問者,有私淑艾者。”《荀子·勸學》:“淑人君子,其儀一兮。”《楚辭·招魂》:“九侯淑女。”這裡用為善良、美好之意。

4.菅:(jian煙)菅茅,一種多年生草本植物,葉子細長而尖,花綠色,結穎果,褐色。《詩·小雅·白華》:“白華菅兮,白茅束兮。”《左傳·成公九年》:“雖有絲、麻,無棄菅、蒯。”《荀子·禮論》:“卑絻、黼黻、文織,資粗、衰絰、菲繐、菅屨,是吉凶憂愉之情發於衣服者也。”這裡統稱為茅草之意。

鑑賞

這是一首歡快的勞動對歌。可以想像,一群青年男女,在護城河裡浸麻、洗麻、漂麻。大家在一起,一邊乾,一邊說說笑笑,甚至高興得唱起歌來。小伙子豪興大發,對著愛戀的姑娘,大聲地唱出這首《東門之池》,表達對姑娘的情意。這種場面,時至今日,還屢見不鮮。漚麻的水,是有相當強烈的臭味的。長久浸泡的麻,從水中撈出,洗去泡出的漿液,剝離麻皮,是一種相當艱苦的勞動。但是,在這艱苦的勞動中,能和自己鍾愛的姑娘在一起,又說又唱,心情就大不同了。艱苦的勞動變成溫馨的相聚,歌聲充滿歡樂之情。

《陳風·東門之池》

《陳風·東門之池》全詩三章十二句,其實只是一個意思,一章已經把全部意思包容了。二、三章只是復沓。而復沓,相同或相近意義的字語反覆吟唱,正是中國民歌傳統的語言形式。這種反覆吟唱,既表現勞動青年感情的純樸強烈,又以復沓的手段加強詩歌的主題。這種方式,一直沿用到現代。前人評此詩為“平調深情”(牛運震《詩志》)、“愈淡愈妙”(吳闓生《詩義會通》引),良然。

大麻、紵麻經過揉洗梳理之後,得到比較長而耐磨的纖維,成為古時人們衣料的主要原料,織成麻布,裁製衣服。白色麻布製成的衣服,不加彩飾,叫深衣,是諸侯、大夫、士日常所穿。洗漂不白,保留麻色的粗麻布,就成勞動者的衣料了。因此,每年種植、浸洗、梳理大麻、芝麻,是春秋前後很長歷史時期農村主要勞動內容之一。年年在護城河漚麻,年年有男女青年相聚勞動談笑唱歌,《東門之池》這樣的歡樂的歌聲,也會年年飄揚在護城河上的。

舊說如《毛詩序》謂此詩“刺時也。疾其君之淫昏,而思賢女子以配君子也”,蘇轍《詩集傳》謂“陳君荒淫無度,而國人化之,皆不可告語。故其君子思得淑女,以化於內”,都將詩意與政治聯繫起來,不免穿鑿附會。而理學家朱熹倒別具眼光,看出“此亦男女會遇之詞,蓋因其會遇之地,所見之物以起興也”(《詩集傳》)。

藝術

①毛傳:“如雲,眾多也。”鄭箋:“匪,非也。此如雲者,皆非我思所存也。”

②縞衣,毛傳曰“白色”,綦巾,“蒼艾色”。鄭箋:“縞衣綦巾,已所為作者之妻服也。”“綦,綦文也。”按《楚辭·招魂》王逸註:“縞,音杲,素也。一日細繒。”縞屬生帛,不染色,故白。又縞是單層經絲的平紋絲物,與繒相比,縞則細而疏薄,故又曰細繒。馬瑞辰以為,鄭箋以綦為綦文,則“讀綦如騏,騏為青黑色文,為交錯之文”。如此,是毛傳就顏色說,鄭箋乃就紋樣說。

③朱熹曰:“員,與雲同,語詞也。”

④毛傳:“闉,曲城也。闍,城台也。”孔疏:“《釋宮》雲‘闍謂之台’,是闍為台也,出謂出城,則闍是城上之台,謂當門台也。闍既是城之門台,則知闉是門外之城,即今門外曲城是也。”馬瑞辰曰:“闍為台門之制,上有台則下必有門,有重門則必有曲城,二者相因。‘出其闉闍’,謂出此曲城重門。”

⑤朱熹曰:“荼,茅華,輕白可愛者也。”按茅華即茅草所秀之穗。

⑥鄭箋:“匪我思且,猶非我思存也。”

《陳風·東門之池》

《陳風·東門之池》⑦朱熹曰:“茹藘,可以染絳,故以名衣服之色。娛,樂也。”按茹藘別名甚多,如茜草,如茅蒐,等等,茜草科,“從古盛行栽培之染料植物也”(陸文郁)。《史記·貨殖列傳》“若干畝巵茜,千畦姜韭,此其人皆與千戶侯等”,《索隱》:“茜音倩,一名紅藍花,染繒赤黃也。”

詩的意思很簡單,而文字溫雅,辭氣平和,又因情思的清純和懇摯,使本來只是形容顏色的字也都連帶著有了溫度。但詩序卻為它添畫了一個戰亂的背景:“《出其東門》,閔亂也。公子五爭,兵革不息,男女相棄,民人思保其室家焉。”這樣的解釋早就不能讓人相信。錢澄之說:“劉辰翁云:舍序讀詩,詞意甚美。按篇中情景從容,似非兵革不息,男女相棄時事也。”果然舍序讀詩,這原是很容易得出的結論。而最不贊成詩序的朱熹把“有女如雲”全看作“淫奔之女”,其謬則有甚於詩序。沈青崖說:“此章‘如雲’只言其飄曳飛揚銥艷,與下‘縞衣綦巾’對照耳,不必言其眾且如雲之女,只作見美女而我思不屬耳,亦不必作淫女觀。”可謂善解。范王孫《詩志》引《詩測》曰:“只渾融借出門所見模寫其所私者不在彼,而所樂者唯在此,分明一種淡然安分之意,不以所見而移,反以所見而驗,其意更覺雋永。”“有女如雲”不過是眼前景象逗出自家心事,詩里並沒有一種“如雲”、“如茶”之外的高標獨立,而只是用這切近的景象把遠遠的“我思”襯托得格外鮮明。“聊樂我員”、“聊可與娛”,適如《東門之池》中的“可與晤歌”、“可與晤言”。彼曰“淑姬”,或者稍增誇飾,此曰綦巾茹蘆,大約更為近實。“聊”,意思最好。既曰不過如此,又曰舍此無他,則惟一也便是全部了。

《詩》有《邶風·匏有苦葉》,可作《出其東門》的姊妹篇來讀:

鷕匏有苦葉,濟有深涉。深則厲,淺則揭。有瀰濟盈,有鷕雉鳴。濟盈不濡軌,雉鳴求其牡。

雝雝鳴雁,旭日始旦。士如歸妻,迨冰未泮。招招舟子,人涉卬否。人涉卬否,卬須我友。

《出其東門》,陳述者是男,《匏有苦葉》則是女。前者的粗筆摹繪是即目,後者的細筆勾致也是當前。如同《出其東門》中的“有女如雲”,《匏有苦葉》中的渡頭風物也都是清朗明亮,濟渡之車,求偶之雉,深厲淺揭涉水之人,生活中的平常,是人生也是天地自然中的平常。懷藏著自家溫暖的心事,便看得一切都很自然,都很美好。無須排擊什麼,無須標榜什麼,心中的一點摯愛,一點溫存,就和這眼前景致一樣天經地義。“雝雝鳴雁,旭日始旦;士如歸妻,迨冰未泮”,是悄悄飛遠的想像。雁,鵝也。所謂“納採用雁,昏姻之始事;親迎歸妻,昏姻之終事也。詩人工於詠,一章四句,而昏禮之始終備矣”(劉玉汝)。末章則又把稍縱的思緒輕挽回來。“招招舟子”,仍賦眼見,“招招,號召之貌;舟子,舟入主濟渡者”(毛傳)。“人涉印否,人涉印否”,一句承上,一句啟下,輕輕的一疊,是語氣的轉折也是意思的轉折,由遠及近,由人及我。“印須我友”,也許是低低的自語,也許只是心裡邊的悄悄話,但它卻使一切晃動著的境象都有了著落。方才的一番熱鬧,說“比”也好,說“賦”也好,都只為了心中的期待更為踏實和更加毋庸置疑。漢樂府《日出東南隅》“使君自有婦,羅敷白有夫”,大約多少有了一點兒道德的色彩,而《匏有苦葉》與《出其東門》雖然都是說心有所屬,但卻不是一種面對世人的表白,面前也並沒有一個需要表白的對象。若兩詩相比,則《匏有苦葉》四章章各一事,且各有轉折,便更覺靈心慧舌,其間多少委婉,這裡也只好再次引用詩人自己的話,是所謂“女子善懷”。

背景資料

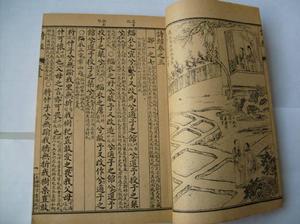

《詩經》是中國第一部詩歌總集,共收入自西周初期至春秋中葉約五百年間的詩歌三百零五篇(《小雅》中另有六篇“笙詩”,有目無辭,不計在內),所以又稱《詩三百》。匯集了從西周初年到春秋中期五百多年的詩歌三百零五篇(原三百十一篇),是西周初至春秋中期的詩歌總集,與《尚書》、《禮記》、《周易》、《春秋》合稱為五經。古者《詩》三百餘篇,及於孔子,去其重……”(《史記·孔子世家》),據傳為孔子編定。《“最初稱《詩》,被漢代儒者奉為經典,乃稱《詩經》,也稱《詩三百》。他開創了中國古代詩歌創作的現實主義的優秀傳統。《詩經》里的內容,就其原來性質而言,是歌曲的歌詞。《墨子·公孟》說:“頌詩三百,弦詩三百,歌詩三百,舞詩三百。”意謂《詩》三百餘篇,均可誦詠、用樂器演奏、歌唱、伴舞。《史記·孔子世家》又說:“三百五篇,孔子皆弦歌之,以求合韶、武、雅、頌之音。”這些說法雖或尚可探究,但《詩經》在古代與音樂和舞蹈關係密切,是無疑的。

詩經

詩經《詩經》所反映的社會生活內容十分豐富,它包括天文地理,政治經濟,祭祀典禮,戰爭徭役,定都建國,燕饗歡聚,狩獵耕耘,採摘漁牧,君王貴族,將軍大夫,君子淑女,農夫商賈,思婦棄婦,遊子隱逸,初戀思慕,閨怨春情,幽期密會,洞房花燭,迎親送葬,懷人悼亡,草木魚蟲,飛禽走獸,鶯啼馬鳴,風蕭雨晦,波光山影,火山地震,祈禱祝願,占卦圓夢等等,其信息量之大,文獻價值之高,令人驚嘆。可以說,一部《詩經》立體地再現了生存環境、事態人情,是當時社會生活的多方位、多角度的反映,其內容在世界古代詩歌作品中是獨一無二的,遠比印度的《吠陀》與基督教《聖經》中的詩篇要廣泛得多。它的主題已不限於宗教性的,或僅僅表達一種虔誠的感情,它也不像荷馬史詩只談論戰爭與冒險,它歌唱的是人的生活,人的感情,用英國詩人華茲華斯的詩說:“卑俗的山歌俚曲,現今日常熟悉的事情,天然的悲苦和傷逝,過去有過,以後還會有。”(選自《孤獨的割麥女》)在如此自然,如此樸素,如此親切地表現普通人民的心聲和感情方面,很少有別的詩集堪與《詩經》相提並論。