基本信息

《思想者》

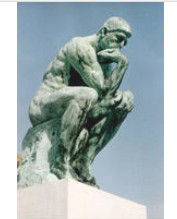

《思想者》名稱:思想者

作者:奧古斯特·羅丹

時間:1880—1900年

材質:青銅

規格:198×129.5×134厘米

現藏地:現收藏於巴黎羅丹美術館

簡介

思想者

思想者雕像《思想者》,塑造了一個強有力的勞動男子。這個巨人彎著腰,屈著膝,右手托著下頜,默視下面發生的悲劇。

他那深沉的目光以及拳頭觸及嘴唇的姿態,表現出一種極度痛苦的心情。他渴望沉入“絕對”的冥想,努力把那強壯的身體抽縮、彎壓成一團。他的肌肉非常緊張,不但在全神貫注地思考,而且沉浸在苦惱之中。他注視著下面所演的悲劇,他同情、愛惜人類,因而不能對那些犯罪的人下最後的判決,所以他懷著極其矛盾的心情,在那深刻的沉思中,體現了偉大詩人但丁內心的苦悶。這種苦悶的內心情感,通過對面部表情和四肢肌肉起伏的藝術處理,生動地表現出來,例如那突出的前額和眉弓,使雙目凹陷,隱沒在暗影之中,曾強了苦悶沉思的表情,有如那緊緊收屈的小腿肌腱和痙攣般彎曲的腳趾,有力地傳達了這種痛苦的情感。這種表面沉靜而隱藏於內的力量更加令人深思。

關於羅丹為什麼要用這尊粗壯結實的裸體形象來創造《思想者》,並準備把它安放在他的大件浮雕門飾《地獄之門》的頂上,不妨用羅丹自己的幾句話來解釋,他說:“一個人的形象和姿態必然顯露出他心中的情感,形體表達內在精神。對於懂得這樣看法的人,裸體是最具有豐富意義的。”雕刻家在這件作品中,一方面採用了現實主義的精確手法,同時表達了與詩人但丁相一致的人文主義思想,他們對人類的苦難遭遇寄予了極大的同情和悲痛。

創作

《思想者》的創作出自於《地獄之門》,那是為巴黎裝飾藝術博物館而做的大門。羅丹在設計《地獄之門》銅飾浮雕的總體構圖時,花了很大的心血塑造了這一尊后來成為他個人藝術的里程碑的圓雕《思想者》,它是被預定放在未完成的《地獄之門》的門頂上的,原來被一些淺浮雕圍繞著,這些浮雕是根據但丁的《神曲》而創作的。後來獨立出來,放大3 倍。最初羅丹給這尊雕像命名為《詩人》,意在象徵著但丁對於地獄中種種罪惡幽靈的思考。為了這個形象,羅丹傾注了巨大的藝術力量。 1988年,《思想者》第一次在哥本哈根展出,尺寸同《地獄之門》的相當(0.72m),名字叫做《詩人》。1889年,這尊以《思想者--詩人》為名的石膏像,在莫奈--羅丹巴黎連展中展出。從此以後,《思想者》成為唯一的名字,在世界各地無數的展覽中出現。1904年,放大的《思想者》石膏像在倫敦第一次展出。同年銅雕像在巴黎的的全國美術展中展出,它被放在大宮殿中心穹頂下貴賓的位置。

經歷

思想者

思想者1888年,《思想者》以其原大尺寸在哥本哈根展出。

1902年,在亨利·勒勃賽的幫助下,《思想者》被放大成紀念像的尺寸。

1904年,放大的《思想者》石膏像在倫敦第一次展出,同年,放大的銅雕像在巴黎的全國美術展中展出。此後,《思想者》分別在德勒斯登、萊比錫、柏林、舊金山等重要展覽中頻頻露面,羅丹也為之聲名大振。

1903年,羅丹成為國際雕塑家協會主席。

1907年被牛津大學授予名譽博士稱號。

時至今日,羅丹的《思想者》被分別矗立在巴黎、哥本哈根、莫斯科、紐約、東京等20多座城市。在今人看來,《思想者》仍然是一個思想者的形象,正如羅丹自己說的那樣,“他不僅用大腦、張大的鼻翼和緊閉的嘴唇思考,他還用胳膊、腿、背上的肌肉思考,用握緊的拳頭和緊張的腳趾思考。”

評價

羅丹的雕塑《思想者》,在某種程度上就是羅丹藝術的化身。不管是作品本身傳達出來的審美因素,還是跟作品有關的種種故事與傳聞,在帶著些許的神秘、想像與詩意的背後,總能讓人感受到它跟羅丹之間的那種揮之不去的情愫。

雕塑歷史

1888年,《思想者》以其原大尺寸在哥本哈根展出。1902年,在亨利·勒勃賽的幫助下,《思想者》被放大成紀念像的尺寸。

1904年,放大的《思想者》石膏像在倫敦第一次展出,同年,放大的銅雕像在巴黎的全國美術展中展出。此後,《思想者》分別在德勒斯登、萊比錫、柏林、舊金山等重要展覽中頻頻露面,羅丹也為之聲名大振。

1903年,羅丹成為國際雕塑家協會主席。

1907年被牛津大學授予名譽博士稱號。

時至今日,羅丹的《思想者》被分別矗立在巴黎、哥本哈根、莫斯科、紐約、東京等20多座城市。在今人看來,《思想者》仍然是一個思想者的形象,正如羅丹自己說的那樣,“他不僅用大腦、張大的鼻翼和緊閉的嘴唇思考,他還用胳膊、腿、背上的肌肉思考,用握緊的拳頭和緊張的腳趾思考。”

雕像解析

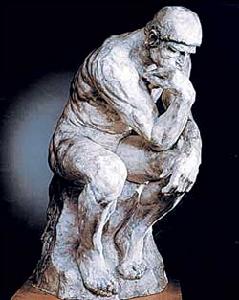

雕像《思想者》,塑造了一個強有力的勞動男子。這個巨人彎著腰,屈著膝,右手托著下頜,默視下面發生的悲劇。他那深沉的目光以及嘴唇咬著拳頭姿態,表現出一種極度痛苦的心情。他渴望沉入“絕對”的冥想,努力把那強壯的身體抽縮、彎壓成一團。他的肌肉非常緊張,不但在全神貫注地思考,而且沉浸在苦惱之中。他注視著下面所演的悲劇,他同情、愛惜人類,因而不能對那些犯罪的人下最後的判決,所以他懷著極其矛盾的心情,在那深刻的沉思中,體現了偉大詩人但丁內心的苦悶。這種苦悶的內心情感,通過對面部表情和四肢肌肉起伏的藝術處理,生動地表現出來,例如那突出的前額和眉弓,使雙目凹陷,隱沒在暗影之中,增強了苦悶沉思的表情,有如那緊緊收屈的小腿肌腱和痙攣般彎曲的腳趾,有力地傳達了這種痛苦的情感。這種表面沉靜而隱藏於內的力量更加令人深思。藝術價值

《思想者》這件作品將深刻的精神內涵與完整的人物塑造融於一體,體現了羅丹雕塑藝術的基本特徵。羅丹的人體雕塑不僅展示人體的剛健之美,而且蘊藏著深刻與永恆的精神。

這是一個強勁而富有內力,成熟而又深刻的形象。那生命感強烈的軀體,在一種極為痛苦狀的思考中劇烈地收縮著,緊皺的眉頭,托腮的手臂,低俯的軀幹,彎曲的下肢,似乎人體的一切細節都被一種無形的壓力所驅動,緊緊地向內聚攏和團縮,仿佛他凝重而深刻的思考是整個身體的力量使然。羅丹認為深刻的思想是靠富有生命活力的人體來表現的,所以,他的人體雕塑不僅展示人體的剛健之美,而且蘊籍著深刻與永恆的精神。

作者簡介

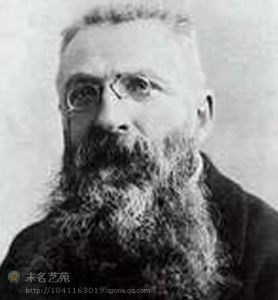

奧古斯特·羅丹(Auguste Rodin1840~1917) 法國著名雕塑家。他生於一個貧窮的基督教家庭。

羅丹

羅丹他的父親是一名警務信使,母親是窮苦的平民婦女。羅丹從小喜愛美術,其它功課卻很糟糕。在姐姐瑪麗的支持下,失望的父親不得不同意把他送進巴黎美術工藝學校。姐姐瑪麗靠自己掙得的工錢來供給他食宿費,因此羅丹從小就深深地敬愛他的姐姐。他14歲隨荷拉斯·勒考克(Lecongde Boisbaudran)學畫,後又隨巴耶學雕塑,並當過加里埃·貝勒斯(Carrier·Belleuse)的助手,去比利時布魯塞爾創作裝飾雕塑五年。1875年游義大利,深受米開朗基羅作品的啟發,從而確立了現實主義的創作手法。他的《青銅時代》、《思想者》、《雨果》、《加萊義民》和《巴爾扎克》、《走路的人》等作品都有新的創造,曾受到法國學院派的抨擊。包含著186件雕塑的《地獄之門》的設計,即因當時官方阻撓而未能按計畫實現,只完成《思想者》、《吻》、《夏娃》等部分作品。他善於用豐富多樣的繪畫性手法塑造出神態生動富有力量的藝術形象。生平作了許多速寫,別具風格,並有《藝術論》傳世。羅丹在歐洲雕塑史上的地位,正如詩人但丁在歐洲上的地位。羅丹和他的兩個學生馬約爾和布德爾,被譽為歐洲雕刻“三大支柱”。

羅丹一生中最重要的藝術經歷是1880年開始的為巴黎裝飾藝術博物館創作《地獄之門》,他為此數易其稿,直到1917年去世時還未完成。《地獄之門》取材於但丁《神曲》的《地獄篇》,作品的有關情節是根據但丁“你們進到這裡,喪失一切希望”等詩句而建構的。羅丹試圖通過200個左右的人物形象,以藝術的方式再現人生和人世間的種種苦難。《思想者》就是其中之一,大致完成於1884年。羅丹認為“這個像是代表‘最苦悶’的罪人與最不幸的判決者”。在《思想者》中,我們看到的也正是這樣的情形:穩定的坐姿並不取代思想的彷徨,剛毅的神情並不掩蓋內心的焦慮,健碩的身軀並不意味著靈魂的堅強,特別是那雙憂鬱的眼睛,以嶄新的現實主義方式流露出羅丹對心理描寫的執著探索。羅丹塑造的《思想者》形象,是一個跟他當時年紀大致相仿的中年男子。而男子的神情,那種在飽經風霜之後對世事的淡泊,在風雨坎坷中對人生的思考,在貌似寧靜的安坐中對未來的心情激盪,以及聯繫到但丁詩句和《地獄之門》的創作語境之後,我們不得不承認其中還包含著的對罪惡的冷視、漠然與沉思。

羅丹善於通過雕塑來展示活的性格與靈魂。除了《思想者》,在《地獄之門》中的《三個影子》(1880年)、《接吻》(1886年)等,以及羅丹的其他作品如《加萊義民》(1884—1886年)、《巴爾扎克》(1895—1896年)、《雨果》(1897年)等,無不追求形態與神態、形象與性格、形式與思想、形貌與精神的內在統一。他用肌肉的緊張感來表現人物的內心活動,藉助人物的姿態和神色來豐富作品的必要情節。與《思想者》的共同之處是,羅丹不僅沒有迴避善與惡、理性與欲望、幸福與苦惱之間的矛盾衝突,反而正是因為有了對這諸多矛盾的深思熟慮,把最精彩的瞬間恰到好處地表現出來。

雕像分析

《思想者》是法國雕塑大師羅丹的雕塑名作。這座人體坐像本是羅丹的巨型雕塑《地獄之門》中的一部分,他高踞於地獄之門的門檻之上,在他的下方,是地獄之門上一組組在罪惡、苦難、絕望中掙扎的人像群雕。他俯身低頭,手撐著下巴,仿佛為眼前驚心動魄的慘景所震動,正陷於痛苦的沉思,《思想者》之名正是由此而來。《地獄之門》巨型群雕中有著統領和點睛意義的重要作品,羅丹在創作中傾注了他的心血和非凡的藝術創造才能。

《思想者》採用了俯身低頭支頦的坐姿。首先:雕像要體現的是一種直面人類死亡與苦難的思想,這應當是一種理性、冷靜、深刻,充滿著矛盾痛苦的心智活動過程。要體現這樣一種痛苦思索的主題,雕像的總體動態趨向應當是相對比較“沉靜”、“沉重”、“沉凝”的。而與站姿相比,將身軀、肢體摺疊收縮起來的坐姿,更有重量感、體積感,沉穩厚重,更適於表現這樣一個主題。

其次,採用這樣一種俯身低頭的坐姿,是因為雕像在《地獄之門》這件巨雕中所處的位置及作用使其需要與處於其下方的群雕有一種交流、呼應乃至統領的關係,而這種俯身低頭下視的姿態自然是最合適的。

第三,這樣的姿態也是人們在沉思時最常採用的一種姿態,從觀眾欣賞理解的角度考慮,這也是一種最易為觀眾接受並認同的姿態,或者,換言之,這類的姿態造型實際上可能有陷於一種相當“濫俗”的造型的危險。

要使一件坐姿的雕像擺脫凝滯、呆板,產生動感,最簡單也是最常用的辦法就是使雕像的上半身做出任何偏離身體重心軸線的傾斜。羅丹的作品就可以提供這方面的成功的範例,如他的另一件著名人物雕像《雨果》。對於這件同樣採用了坐姿的雕像,羅丹就採用了這樣的處理辦法。他使雕像的上身右傾而左下肢相應地向左抬起斜出,由此使這個姿態有了一種飄逸浮動的感覺。但是這樣的構想和形體處理辦法對於《思想者》卻是不適宜的。因為《雨果》像塑造的是一位偉大的文學巨匠,表現的是一個文思奮飛,充滿激情和活力的大師形象,但《思想者》要體現的是人類面對苦難和死亡的至哀至痛的冥思,雖然同樣是表現思想,但其思緒不是激昂飛揚的,而是沉鬱深邃的,所以以傾斜伸展肢體造成的“動”感是不適宜的。毫無疑義,《思想者》必須在一種沉穩凝重的姿態中體現出其特別的內在的“動”感。

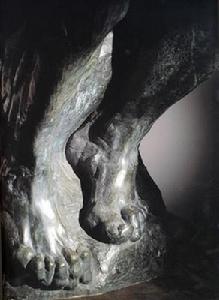

較之常態下的左肘支左膝的動作,右肘支左膝會使得正常狀態下相對均衡平穩的人體姿態發生很大的變化,產生失衡、扭曲和對比、衝突――右肘支左膝使得這個支膝的動作在方向上由穩定的垂直向下變為不穩定的向左下斜出,構成一條斜線,同時其運動的距離也變長,這樣便牽拉右肩下沉,完全破壞了原本整個上身的穩定狀態,並且右手不是以手心支撐下巴而是以手背支撐下巴,並且同樣反常地向著右肩內屈,這樣就使得右前臂從肘部向左外倒,又形成一條斜線。至此,整個右臂,從肩、上臂,到肘部,形成一條斜線;從肘部、前臂到腕部,形成第二條斜線;從腕部、手,到手指內屈指向的肩部,形成第三條斜線,構成一個三角形,外側的肱三頭肌、尺骨側前臂肌群拉伸展開,而內側的肱二頭肌、橈骨側前臂肌群收縮隆起,形成一種完全內收扭曲的動作姿態。同時,由於右肘斜出右肩左牽,使得骨骼肌肉向背部擴張而在胸部收縮---------羅丹正是要用這種不尋常的充滿緊張變化、衝突的肢體和肌體造就的雕塑語言來體現人類面對苦難、死亡時內心沉重痛苦的思索。

雕像肢體的其他部分,羅丹也同樣處理得頗有匠心。如雕像的雙腳,不是與地面平行平平地貼放在地面上,因為雕像腳下的地面是傾斜的,所以雕像的雙腳不是平放而是傾斜著“搓”在一個斜面上。這就使得本來可以與地面構成一種穩定的平衡、平平穩穩地支撐身體的小腿和腳的動作,變得不穩定了,有了一種向下的力,向下的失衡的趨向,而在平置在地面上時可以自然放鬆的小腿和足部,為了克服這種失衡也變得緊張起來。這個向下“搓”的動作使得足背和脛骨前肌群被拉伸、展開,又使小腿後側的腓腸肌收縮,而足趾為阻止腳掌在斜面上的下滑,也緊張地彎曲摳抓地面。於是,整個小腿和足部都因此而處於十分緊張的狀態。

雕塑原因

《思想者》的創作出自於《地獄之門》,那是為巴黎裝飾藝術博物館而做的大門。羅丹在設計《地獄之門》銅飾浮雕的總體構圖時,花了很大的心血塑造了這一尊后來成為他個人藝術的里程碑的圓雕《思想者》,它是被預定放在未完成的《地獄之門》的門頂上的,原來被一些淺浮雕圍繞著,這些浮雕是根據但丁的《神曲》而創作的。後來獨立出來,放大3倍。最初羅丹給這尊雕像命名為《詩人》,意在象徵著但丁對於地獄中種種罪惡幽靈的思考。為了這個形象,羅丹傾注了巨大的藝術力量。1988年,《思想者》第一次在哥本哈根展出,尺寸同《地獄之門》的相當(0.72m),名字叫做《詩人》。1889年,這尊以《思想者--詩人》為名的石膏像,在莫奈--羅丹巴黎連展中展出。從此以後,《思想者》成為唯一的名字,在世界各地無數的展覽中出現。1904年,放大的《思想者》石膏像在倫敦第一次展出。同年銅雕像在巴黎的的全國美術展中展出,它被放在大宮殿中心穹頂下貴賓的位置。關於羅丹為什麼要用這尊粗壯結實的裸體形象來創造《思想者》,並準備把它安放在他的大件浮雕門飾《地獄之門》的頂上,不妨用羅丹自己的幾句話來解釋,他說:“一個人的形象和姿態必然顯露出他心中的情感,形體表達內在精神。對於懂得這樣看法的人,裸體是最具有豐富意義的。”雕刻家在這件作品中,一方面採用了現實主義的精確手法,同時表達了與詩人但丁相一致的人文主義思想,他們對人類的苦難遭遇寄予了極大的同情和悲痛。

盤點著名的雕塑作品

| 雕塑是指以立體視覺藝術為載體的造型藝術。雕塑是造型藝術的一種。又稱雕刻,是雕、刻、塑三種創製方法的總稱。雕塑作品中不僅有美,更有無盡的現實意義,讓我們來盤點那些著名的雕塑作品。 |