概述

納芙蒂蒂像

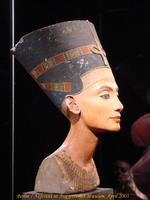

納芙蒂蒂像據說世界雕塑史上有兩位最美的女子雕像。一是法國盧佛宮的《米洛島的維納斯》,一是柏林國家博物館裡的《涅芙蒂蒂像》,她比米洛維納斯要早1500年左右。這兩尊塑像都是無與倫比的。《涅芙蒂蒂像》雕像的寫實技巧極高可達亂真之境,人們很難相信這竟是出自3500年前奴隸藝術家之手。

涅菲爾蒂是十八王朝法老王阿赫那東之妻。史稱阿赫那東是勇敢大膽的改革家,他竭力削弱宗教對王權的控制,擴大法老王的世俗權力,這種重世俗人生權利的改革,對藝術創作產生了很大的影響,使藝術減少了神性而充實了生活和生命的氣息。正是從這個時期開始,埃及藝術才逐漸擺脫僵化程式,趨向生動活潑的現實主義,《涅菲爾蒂》雕像就是這個時期的傑出代表。

埃及肖像雕刻是作為死者的替身而創作的,所以雕刻家竭力追求雕像的逼真。為了達到酷似,還經常從死者身上印下面模,直接翻置雕像,然後再仔細加工。埃及雕刻家經過這種長期的訓練和探索,掌握了極高的寫實技巧。據說涅菲爾蒂王后在古埃及具有傾城傾國的美貌。這尊雕像在幾千年之後的今天還令人心醉神迷。當然,與其說是驚嘆王后的美,倒不如說是折服藝術家的天才。雕塑家表現了一個美麗的東方女性的典型,長圓型的面孔,五官端正,線條柔和清秀,修長的頸項,變化微妙的曲線構成莊重、優雅的儀態,體現出埃及人對女性美的理想。為了創造形象的真實感,雕像施加了色彩:淺紅色的膚色,濃黑的眉毛和深紅的雙唇,顯得美麗而又雅致。雕刻家十分重視傳達人物心靈的眼睛的製作,據史料稱該像的眼睛是用銅料鑲邊,雪花石膏填白,並用下面墊了一塊磨光的黑檀木的水晶石做眼球,使雙目極富神氣,顯得非常明媚動人。她那色彩優雅的高冠和胸飾具有極高的工藝裝飾性,從這一形象可以見得古埃及文明的程度。

背景資料

埃及女王納芙蒂蒂,阿肯那頓法老王之妻,埃及史上最有權勢的女性。

古埃及語“納芙蒂蒂”的含義是:迎面而來的美人。(或譯作:美人已然來臨)而它同時也是埃及人民對古代魔法之後的美譽。

在埃及眾多重要的王后中,納芙蒂蒂出類拔萃。據說埃及從不曾有過如此美麗動人的女子(“Egyptneverproducedsuchabeauty”),然而,這個女子之所以成為古埃及歷史上最重要的王后,卻不僅僅是美貌而已。在許多的廟宇和壁畫中都有她的身影出現,這足以說明她的重要性,但她卻仿佛一個幻影消失於古埃及的歷史記載中,這的確令人匪夷所思。

據說,她的權利至高無上。在後宮長大的她,嫁給法老王,曾經輔助夫君發動史無前例的改革。在祭祀們權勢日漸增大,威脅皇權之時,他們自創太陽教,尊崇太陽神阿頓,並自稱男女大祭祀,決心削弱大祭祀的權利,為了積蓄革命的力量,他們自稱奉太陽神的神寓而廢棄古都底比斯,遷都阿瑪納,並引得民眾紛紛跟隨,他們在荒蕪的沙漠中心建起的耀眼繁華的都城,實際上是一個三面有懸崖峭壁、坐朝尼羅河的革命基地!在新都城阿瑪納,她與夫君平起平坐,不僅僅作為他的王后,更是作為與他對等的統治者,共同攝政。

古代的壁畫顯示,她與夫君各自駕一輛戰車,並駕齊驅,畫面上也有她與夫君駕戰車競賽的情景,這在納芙蒂蒂之前是絕無僅有的現象。也正是在她之後,埃及的女性有了更多的自由和權利,她們和男子一樣受到重視,可以受到良好的教育,有財產繼承權,可以對於不公平的事情提出訴訟,她們有自己的思想和頭腦,堅持自己的想法。而這些權利,直到20世紀的女性才再次擁有。

有人認為她甚至更勝於夫君阿肯那頓,因為她有處死敵人權利,而這項的刑罰自古都是由法老的權利。在王夫過世之後,納芙蒂蒂接任王位,為了他們曾經樹敵過多而獨自承受最後的代價,國家瀕臨崩潰的邊緣,她挺身而出,採取了一切救急措施,不惜犧牲一切挽回了敗局。

塑像的發現

納芙蒂蒂半身塑像

納芙蒂蒂半身塑像納芙蒂蒂半身塑像是德國的埃及考古學家路德維希·博哈特1912年在埃及的阿馬納發現的。當時的埃及尚屬英法殖民地,英、法兩國有許多考古專家在埃及尋寶,德國人自然也不甘落後。在柏林地產商詹姆斯·西蒙的贊助下,博哈特加入了尋寶的行列。西蒙每年付給博哈特3萬帝國馬克,交換條件是所有發現的寶物歸其所有。在阿馬納的一處土建築廢墟下,博哈特發現了這件塑像。他在日記中寫道:“當挖出這件彩色塑像時,就擁有了埃及最生動的藝術品,這件東西幾乎完好,只是耳朵碰掉了一點,另外左眼有些缺損。”

這件塑像是何時、何人製作的已無法考證,只知道其塑造的是古埃及十八王朝(約公元前1570年至約公元前1308年)法老埃赫納吞的妻子納芙蒂蒂,納芙蒂蒂在古埃及語中是“美麗來臨”的意思。這座埃及王后的塑像高47厘米,重約20公斤,沒有使用任何有機材料,因此破損程度很小。人物右眼瞳孔鑲嵌的是黑色天然水晶,眼白是白堊岩石,眼眶用蜂蠟密封。整座塑像由灰、黃、綠、黑、白和膚色六種色彩構成,博哈特在日記中描述道:“色彩套用非常超前,簡直無法形容,所有的用詞都顯得多餘。”

博哈特將這件塑像帶到了開羅,並設法獲得當時開羅博物館館長伽斯東·馬斯佩羅的允許,於1913年將塑像運到德國,保存在詹姆斯·西蒙的別墅里。1920年7月,西蒙將寶物獻給了新建成的普魯士皇家藝術博物館,放在博物館的埃及館內。二戰期間,這件寶物被存放在法蘭克福的帝國銀行的保險柜中;1941年又被轉移到靠近柏林動物園的一個地堡中;1945年4月再次被轉移到圖林根州梅克斯的一個地下鹽礦洞裡,直至1945年6月又回到帝國銀行。

二戰後,美軍在德國威斯巴登建立了一個藝術博物館,納芙蒂蒂塑像被納入了這個博物館,當時的館長瓦爾特·法馬阻止了美軍把這件塑像弄到美國去的企圖,此後直至1956年,塑像一直被保存在威斯巴登的州立博物館。1956年6月,塑像被重新送到了柏林,先是存放在西柏林的達蘭姆畫廊,後又放在西柏林夏洛滕堡的埃及博物館內。兩德統一後,2005年8月,塑像被放在柏林老博物館內。隨著2009年10月16日柏林博物館島內新館完成修繕和對公眾開放,顛沛流離了多年的納芙蒂蒂塑像終於回到了其在德國最初存放的地方,並成為柏林所有藝術品中的鎮館之寶,目前估價約3.9億美元。

盤點著名的雕塑作品

| 雕塑是指以立體視覺藝術為載體的造型藝術。雕塑是造型藝術的一種。又稱雕刻,是雕、刻、塑三種創製方法的總稱。雕塑作品中不僅有美,更有無盡的現實意義,讓我們來盤點那些著名的雕塑作品。 |