作者簡介

作者梁衡

作者梁衡他的主要作品有科學史章回小說《數理化通俗演義》;新聞三部曲《沒有新聞的角落》、《新聞綠葉的脈絡》、《新聞原理的思考》;在散文創作方面,過去二十年他

《大無大有周恩來》

《大無大有周恩來》主攻山水散文,深得古典山水文章的傳統,行文草本有靈,水石有韻。近年來又致力於人物散文,特別是歷史偉人名人的寫作,《覓渡,覓渡,渡何處?》、《紅毛線、藍毛線》等在社會上引起較大反響。有散文集《夏感與秋思》、《只求新去處》、《名山大川感思錄》、《人傑鬼雄》、《當代散文名家精品文庫——梁衡卷》等。作品曾獲青年文學獎、趙樹理文學獎、全國優秀科普作品獎;1996年在《佛山文藝》發表的散文《忽又重聽“走西口”》獲《美文》、《文學自由談》、《佛山文藝》三家聯合舉辦的“心繫中華”散文徵文優秀獎。有散文三篇《晉詞》、《覓渡,覓渡,渡何處》和《夏感》入選中學教材,近年《海思》也被選如鄂教版語文中學教材。

梁衡先生對新聞、文學、散文創作理論和方法的學科發展作出了貢獻,其意義是深遠的,因為他突破舊模式建立了新體系,即散文要回歸真實,呼籲寫大事、大情、大理、大美。梁衡先生說,在經過人生種種歷練之後,“我在這種廣闊的背景下修煉自己,如氣功師廣采天地外氣充實自己的丹田之氣。”而梁衡散文是采天地之大美而凝結的精靈。

人物簡介

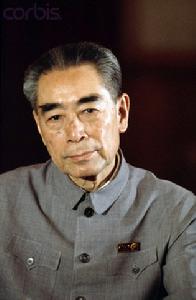

周恩來(1898—1976)

周恩來(1898—1976)生平:1913年進天津南開中學學習。1917年留學日本。1919年回國。在天津參加五四運動,組織覺悟社,從事反帝、反封建的革命活動。1920年至1924年先後去法國和德國勤工儉學,在旅歐的中國學生和工人中宣傳馬克思主義,發起組織旅歐中國少年共產黨(後改稱旅歐中國社會主義青年團)。1922年轉入中國共產黨(由張申府等人介紹),任中國社會主義青年團旅歐總支部書記,並參加中共旅歐總支部的領導工作,對早期的建黨、建團工作起了重大的作用。

1924年8月從巴黎回國,曾任黃埔軍校政治部主任,國民革命軍第一軍政治部主任,中共兩廣區委委員長、常委兼軍事部部長,主持建立黨直接領導的革命武裝葉挺獨立團。1925年2月、10月,領導進行了第一、二次東征,為鞏固和發展廣東革命根據地和進行北伐作出了重大貢獻。1926年曾在廣州農民運動講習所講授軍事課程,同年冬到上海,任中共中央軍委書記兼中共江浙區委軍委書記。1927年3月領導上海工人第三次武裝起義獲得勝利;8月領導了南昌起義,向國民黨反動派打響了第一槍,為創建人民軍隊作出了重要貢獻,在起義中任中共前敵委員會書記。同月在中共“八七”會議上,當選為中央政治局候補委員。1928年出席黨的六大,在會上作了關於軍事問題和組織問題的報告。後在上海堅持地下工作,任中共中央組織部長、中央軍委書記,曾發表《堅決肅清黨內一切非無產階級的意識》和《中共中央給紅軍第四軍前委的指示信》。

青年時期的周恩來

青年時期的周恩來抗日戰爭時期,任中共中央代表和南方局書記,並任國民黨政府軍事委員會政治部副部長,長期在駐國民黨政府所在地武漢、重慶進行黨的工作和統一戰線工作。1945年8月和毛澤東去重慶,同國民党進行談判鬥爭,《雙十協定》簽訂後,率中共代表團留在重慶和南京。1946年11月從南京返回延安。1947年3月國民黨軍隊重點進攻陝甘寧邊區時轉戰在陝北,同年8月任中央軍委副主席兼代理中央軍委總參謀長。1948年9月,參加領導和指揮了遼瀋、平津、淮海三大戰役,同年11月任中央軍委副主席兼總參謀長,為推翻國民黨的反動統治、武裝奪取政權、創建社會主義新中國,建立了不朽的功績。

伉儷情深

伉儷情深在“文革”中,顧全大局,任勞任怨,為繼續進行黨和國家的的正常工作,儘量減少損失,為保護大批的黨內外幹部,費盡心血,並同林彪、江青反革命集團的陰謀進行了各種形式的鬥爭。在第四屆全國人民代表大會上代表黨提出:在本世紀內,全面實現農業、工業、國防和科學技術現代化,使我國國民經濟走在世界前列的宏偉規劃。1972年患病以後,一直堅持工作。1976年1月8日在北京逝世,終年77歲。

思想內容和藝術特色

周總理和人民民眾在一起

周總理和人民民眾在一起梁衡寫周總理,是以他的六“無”為視角,“死不留灰,生而無後,官而不顯,黨而不私,勞而不怨,去不留言”,這是梁衡先生對周恩來的評價,同時也是周恩來總理兢兢業業奮鬥一生的真實寫照。寫“無”是為了揭示“有”,其實周恩來的六個“大無“說到底是一個大公,是大有。正是他把自己的一生無保留地奉獻給全中國人民,才會有“永恆的靈魂”,他的身影才會時時在中國人民的身邊,才會讓人們“至今,許多人仍是一提總理雙淚流,一談國事就念總理。”才會“人人面前有總理”,“偉人之魂竟是可以這樣地充盈天地、浸潤萬物”。

文章最後將總理的“大無大有”與古今中外的偉人放在一起進行了理性的思辨,得出了這樣的結論:“不獨總理,所有歷史上的偉人,中國的司馬遷、文天祥,外國的馬克思、列寧,我們又何曾見過呢?愛因斯坦生生將一座物理大山鑿穿而得出一個哲學結論:當速度等於光速時,時間就停止;當質量足夠大時它周圍的空間就彎曲。那么,我們為什麼不可以再提出一個‘人格相對論’呢?當人格的力量達到一定強度時,它就會迅如光速而追附萬物,囊括空間而護佑生靈。我們與偉人當然就既無時間之差又無空間之別了。這就是生命的哲學。周恩來還會伴我們到永遠。”

創作體會

關於寫偉人(梁衡)

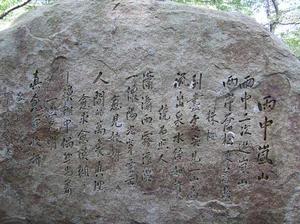

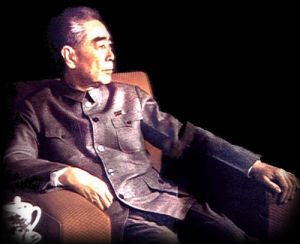

晚年周恩來

晚年周恩來其實我原來決無一定要搞這類創作的打算,只是在工作實踐中,在過去讀經典著作時認識了這些偉人,而在目前的改革實踐中,在傳統與現實的衝突中又感到要重新認識他們,於是就拿起思考的筆。這其實就是幾篇讀書筆記,幾乎每篇都可以從日記中找到原始的片段。古人論文,“不平則鳴”,中醫論病,“不通則痛”。這幾年社會上,包括我自己,確實常常有對傳統的“不通”之感,於是就有痛苦的求通的思考。文為通而寫,打通作者之思,打通讀者之思。文章寫作的過程就是一個由不平到平,由不通到通的過程。這是情與理的梳理。偉人在社會上在人民民眾中的影響已經很大很大了,但這主要是靠他們的偉業、理論,靠政治影響。人們接受的是他們的結果,是被捨棄了過程之後的結果。所以往往敬而遠之。在許多地方他們與讀者並沒有通。文學就是要把這個擴大了的距離再拉回來,就是要把這結果之前的過程提示出來,就是要有血有肉,溝通情理,讓讀者可親可信。所以我不想再重複那些結果而努力“順瓜摸藤”,去找到那些碧綠的葉片和芬芳的花朵,讓讀者自己去理解果之初、果只前的樣子。在這個創作思想的指導下,我找到了瞿秋白同志的故居,特別是門前的那條已成過去的“覓渡”河,找到了鄧小平同志落難江西時勞動時的工廠,找到了毛澤東論持久戰時的延安窯洞,找到了中國共產黨指揮戰略大決戰的最後一個農村戰略指揮部——西柏坡,還有召開著名的七屆二中全會的那間舊伙房;甚至遠渡重洋,在日本找到了周恩來遊歷過的嵐山和嵐山詩碑,在德國西部找到了馬克思出生的房子。偉人的思想、業績是一棵大樹,我要找的是這樹的生長點,是它的年輪。我努力在那個新思想的生長點上做文章,希望能給讀者啟示出一個過程,開通一個新的思路。寫偉人是箇舊題目,舊題最難作。這是因為它的許多方面都已為人打通,明白如話,分毫畢現,讀者已無惑可釋,無知可求。但無中求有,便是大有,便是新路,會別有一番驚喜。

讀後感

1976年天安門廣場弔唁總理

1976年天安門廣場弔唁總理其一:

一篇催人淚下的至情文章——《大無大有周恩來》

很久沒有讀到這樣感人的文章了,尤其是寫現當代人的。一則因為現當代沒有那么讓人感動的人和事,二則因為沒有人有這樣令人傾倒的文筆。我讀《大無大有周恩來》真是淚潸潸而汗涔涔了。

周恩來人格之偉大崇高,古今罕見。他一生中之“六無”,前無古人,可以肯定,也後無來者。誰能達到總理這樣的人生高度啊!死不留灰,生而無後,官而不顯,黨而不私,勞而無怨,去不留言,沒有哪一點不是人生之制高點,沒有哪一點不讓後人為之頂禮膜拜。人固有一死,蓋棺定論時,無不想光宗耀祖,總理是一個徹底的唯物主義者,死前立下遺囑,將骨灰撒入江河。這一舉動,讓那些想不朽的人汗顏自愧。生而無後,讓人為之扼腕嘆息;黨而不私,讓人為之肅然起敬。官而不顯,勞而無怨,試問當今社會,誰能做到?我們的為官者,如果都以總理為榜樣,把總理看成標高,那么,我們的社會不知該有多么清廉,我們的國家不知該有多么繁榮?

鞠躬盡瘁的周總理

鞠躬盡瘁的周總理總理逝世時,我不知自己還在宇宙中的哪個角落歇息。但總理在我心中的形象是偉大而崇高的。小時候,我是在總理的故事中長大的,再後來讀天安門詩抄,讀“大江歌罷掉頭東”,更深刻地認識到總理對中國的影響之巨,體會到了總理為中華之崛起而讀書的博大情懷。今讀《大無大有周恩來》,更發現,恩來總理在我心中,已經是一個聖人,一個完美的中國聖人!

此生有幸,生而遇這樣的總理;此日有幸,幸而讀這樣的至情文章。思想在梁衡優美的文筆中徜徉,靈魂在總理的人格光輝中飛升!

其二:

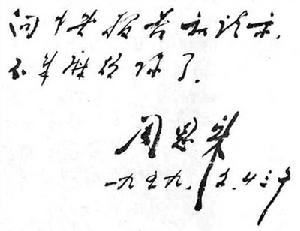

周恩來手跡

周恩來手跡其三:

讀《大無大有周恩來》,我覺得最撼人心魄、最摧人肝膽的,是講周恩來的第五個"無":勞而無怨。起段劈頭一句就是“周總理是中國革命的第一受苦人”,接下去便直言“他的過人才幹害了他,他的任勞任怨的品質害了他,他被人們作為平衡的棋子,或者替罪的羔羊”、“哀莫大於心死,苦莫大於心苦,但痛苦更在於心雖苦極又沒有死”。整篇文章寫了周總理一生中六個方面的驚人之無:死不留灰,生而無後,官而不顯,黨而不私,勞而無怨和去不留言。而正是從這"大無"之中,作者又分明發現了他的主人公所擁有的"大有":大智、大勇、大才、大貌,還有大愛和大德。作者從這鮮見的人生範例中,看到了一種崇高的生命的哲學:"當人格的力量達到一定強度時,它就會迅如光速而追附萬物;穹廬空間而護佑生靈。"反觀時下一些領導幹部,卻削尖腦袋去貪圖“有”,做夢都害怕“無”,心境被名利所禁錮,變得陰暗委瑣。周總理的例子告訴我們,好的心境不是輕易就能獲得的,它是人格、學識、品德和才能等共同釀造的結果。

史料考訂

《大無大有周恩來》兩處史實考訂

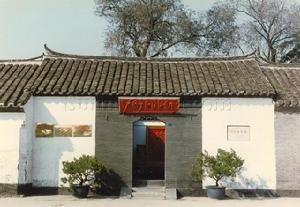

淮安故居

淮安故居文章在寫到“總理的二無是生而無後”時,有這樣兩處文字

其一:我在他的紹興祖居,親眼見過抗戰時期他和鄧穎超回鄉動員抗日時,恭恭敬敬地續寫在家譜上的名字。(實際情況是鄧穎超未和周恩來一起回紹興)

其二:六七十年代,中日民間友好往來,日本著名女運動員松崎君代,多次受到總理接見。當總理知道她婚後無子時,便關切地留她在京治病,並說有了孩子可要告訴一聲啊。一九七六年總理去世,她悲呼道:“周先生,我們已經有了孩子,但還沒有來得及告訴您!”(實際情況是松崎君代沒有生育過子女)

日本嵐山詩碑

日本嵐山詩碑考訂之二:1961年3月,第26屆世界桌球錦標賽在北京舉行。在賽前舉行的宴會上,周恩來在人民大會堂親切會見了各國選手,松崎君代(KimiyoMatsuzaki,日本,1938年生)在這個場合第一次見到周恩來。周恩來的風采給她留下深刻的印象。1964年,當時已經退役的松崎君代仍作為周恩來的客人被邀請到北京,並受到熱情接待。周恩來把松崎君代請到自己家裡作客,並向她贈送了結婚禮物。1972年,松崎君代最後一次見到周恩來,周恩來問她是否有了孩子。當周恩來得知她不能生孩子的時候,便動員她到中國來治療。周恩來為她安排了中國有名的婦產科醫生林巧稚擔任她的主治醫生。1998年是周恩來誕辰100周年,松崎君代在她和丈夫栗本隆朗一起經營的桌球用品商店裡感慨萬分地回憶起與周恩來交往時的難忘情景。她說,周總理為她費盡了心血,但是,她至今也沒有生孩子。她還說,周總理也沒有孩子。她每想到這裡,也受到周總理的鼓舞,因而心裡感到很平靜。

作品欣賞(節選)

周恩來

周恩來總理的驚人之無有六。

一是死不留灰。周恩來是中國歷史上第一個提出死後不留骨灰的人。總理去世的時候,正是中國政治風雲變幻的日子,林彪集團被粉碎不久,“四人幫”集團正自鳴得意,中國上空烏雲壓城,百姓肚裡愁腸千結。一九七六年新年剛過,一個寒冷的早晨突然廣播裡傳出了哀樂。人們噙著淚水,對著電視一遍遍地看著那個簡陋的遺體告別儀式,突然江青那副可憎的面孔出現了,她居然不脫帽鞠躬,許多電視機旁都發出了怒吼:江青脫掉帽子!過了幾天,報上又公布了總理遺體到八寶山火化的訊息,並且遵總理遺囑不留骨灰。許多人都不相信這個事實,一定是江青這個臭婆娘又在搞什麼陰謀。直到多少年後,我們才清楚,這確實是總理遺願。一月十五日下午追悼會結束後,鄧穎超就把家屬召集到一起,說總理在十幾年前就與她約定死後不留骨灰。灰入大地,可以肥田。當晚,鄧穎超找來總理生前黨小組的幾個成員幫忙,一架農用飛機在如磐的夜色中冷清地起飛,飛臨天津這個總理少年時代生活和最早投身革命的地方,又沿著渤海灣飛臨黃河入海口,將那一捧銀白的灰粉化入海空,也許就是這一撒,總理的魂魄就永遠充滿人間,貫通天地。

但人們還是不能接受這一事實。多少年後還是有人提問,難道總理的骨灰就真的一點也沒有留下嗎?中國人和世界上大多數民族都習慣修墓土葬,這對生者來說,可以寄託哀思,對死者來說則希望還能長留人間。多少年來,越有權的人就越下力氣去做這件事。中國的十三陵,印度的泰姬陵,埃及的金字塔,還有一些埋葬神父的大教堂,我都看過。共產黨人是無神論者,又以解放全人類為己任,當然不會為自己的身後事去費許多神。所以一解放,毛澤東就帶頭簽名火葬,以節約耕地,但徹底如周恩來這樣連骨灰都不留的卻還是第一人。你看一座八寶山上,不就是存灰為記嗎?歷史上有多少名人,死後即使無屍,人們也要為他修一個衣冠冢。老舍先生的追悼會上,骨灰盒裡放的是一副眼鏡,一支鋼筆。紀念死者總得有個念物,有個引子啊。

會見尼克森總統

會見尼克森總統總理的二無是生而無後。。。。。。。

一九九八年二月

相關詞條

《晉祠》 《夏感》 《跨越百年的美麗》《覓渡,覓渡,渡何處》 《一座小院和一條小路》 《紅毛線,藍毛線》 《把欄桿拍遍》 《人傑鬼雄》 《讀柳永》