張紀新是位農民。而且是一位經濟狀況不是很好的農民。他為人老實,不善言談,搭眼看上去還不如一般農民顯得精明靈活。他早年曾四處打工,足跡遍布大半箇中國。吃了不少苦,受了不少罪,更經歷了世間的無數炎涼。他文化程度不高,只上過國中。所處的環境自然也不是很好,抬頭低頭遇見的都是為生計而奔波的鄉親,他們不會跟他談學問,更不會跟他研究文章應該怎么寫。但是他讀了很多書,連古文書籍他也讀。這就注定了他和一般意義上的農民有很大區別:有文化、有思想、有抱負、有境界、有追求。當然我們不能說農民就不具備這些,但我們得承認,對於絕大多數農民來說,他們對待生活的態度都是很現實的,很實際的,很實用的,所以要求他們有高境界,有大思想,有脫離生活實際的某種崇高追求,就顯得很好笑,也不是我們這個社會所提倡的。而張紀新與一般農民的不同之處就在於,他有超越物質以外的人生追求,那就是著書立說。這本《倦遊雜錄》便是這種追求之下,他花費十年心血寫就的。

物質社會對人的衝擊是難以敵擋的,不只是普通的農民、工人和個體經營者一心“向錢看”,就連那些自我感覺有身份、有地位、有文化、有素養、有事業的人,也在一心“向錢看”。所以酒桌上敬酒常說的一句話就是:祝你早日發財,發大財。這當然無可厚非,用過去的一句話說:“形勢就這么個形勢”,只要發財發得合理,發得有道,儘管發就是了。社會經濟的繁榮不就是大家都想發財發起來的嗎!但是我們得說,在這種社會狀態下,能夠潛下心來作學問的人是越來越少了,包括很多搞專業的人,有了職稱被人稱為作家、學者、教授、專家者,一個月幾千甚至上萬塊錢的工資拿著,衣食無憂,又有幾個人除了本職工作之外,真正能夠花費三年五年十年八年,不計名利地去認真研究一門學問或寫一本書的?所以,張紀新既便不是一位農民,既便不是一位低收入者,他能花費十年時間寫這樣一本書,先不說書的內容如何,文筆怎樣,單是這種契而不捨的精神,就值得人們驚嘆,並對他產生敬意。

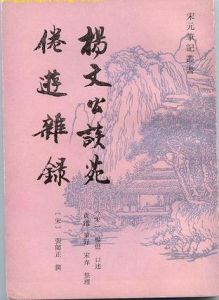

洪邁當初寫作《容齋隨筆》的時候,閱讀了大量的史書典籍。張紀新也同樣有著讀書破“萬卷”的艱苦過程,不然他很難寫出這樣一部內容浩繁的作品。讀書貴在理解,落筆貴在表達,表達貴在準確和深刻。張紀新雖然還無法與洪邁這樣的大學問家相提並論,但是他的理解能力、表達能力和思想的深刻程度也還是達到了一定高度的。所以這本書不是一本庸常之作,它是一面當代社會的鏡子,通過它,我們可以看到許多我們既熟悉又陌生的東西,能夠獲得許多有意義的信息。也許有些東西看起來很簡單,也缺乏獨到之處,但是隨著時間的推移,特別是後人來看這些東西時,這種感覺會自然消失的。從這個意義上說,《倦遊雜錄》所承載的價值應該是很大的。有人評價《容齋隨筆》是一本“可以勸人為善,可以戒人為惡,可以使人欣喜,可以使人驚愕,可以增廣見聞,可以澄清謬誤,可以消除懷疑,可以明確事理,並對世俗教化頗有裨益”的書,那么《倦遊雜錄》又何償不具備這些元素呢?所以我們有理由相信,隨著時間的推移,這本書的價值會越來越大。張紀新三個字的份量也會越來越重。

當然,這本書也存在著許多不足,比如使用半文半白的語言,儘管增加了書的古典韻味和厚重感,但是讓人讀起來卻有頗多彆扭,感覺不如直接使用現代漢語流暢、舒服。柏楊為了讓更多的人讀懂《資治通鑑》,花費十幾年的時間將其譯成了現代語文版。《容齋隨筆》、《史記》等許多古籍也同樣被譯成了白話文。我們現代人著書立說再去使用古代漢語,就顯得很沒必要。現代人的生活節奏是那樣快,通俗易懂的書都不想讀,誰還有時間慢慢琢磨一本讀起來艱澀生硬的書?因此僅憑這一點,《倦遊雜錄》很可能會失去許多不應失去的讀者。另外,有些篇章的議論不夠精彩有力,個別篇目只是記錄一點並不特別的現象,也是這本書的一大缺陷。如果這幾點得到了修正,那么這本書將更有值得研究的價值。希望作者在未來的創作道路上,能不斷進步,更上一層樓。是為序。

宋元筆記小說

| “筆記小說”是泛指一切用文言寫的志怪、傳奇、雜錄、瑣聞、傳記、隨筆之類的著作,內容廣泛駁雜,舉凡天文地理、朝章國典、草木蟲魚、風俗民情、學術考證、鬼怪神仙、艷情傳奇、笑話奇談、逸事瑣聞等等,宇宙之大,芥子之微,琳琅滿目,真是萬象包羅。 |