簡介

鸚鵡熱

鸚鵡熱鸚鵡熱又稱鳥疫,是一種由鸚鵡熱衣原體引起並由某些鳥類傳播的急性傳染病,為鳥類和家禽的常見病,感染人體後引起一組臨床症候群,輕型為流感樣症狀,主要表現為非典型性肺炎。

19世紀末,人們發現由於經常接觸鸚鵡有時會得一種“肺炎”,於是人們將其定名為鸚鵡熱。後來發現,除了鸚鵡而外,許多其他鳥類,如海鷗、鴿、火雞、鴨等也都可以使人發生類似疾病,只不過其症狀比鸚鵡所引起的輕一些,又將其稱為鳥疫。在某些有觀賞鳥類習慣的國家和地區,約10%的肺炎是由鸚鵡熱衣原體引起的。19世紀曾發生爆發流行,範圍達前蘇聯、美國、英國、捷克、丹麥及歐洲12個國家。

病因

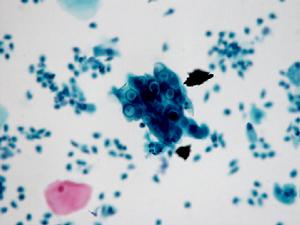

鸚鵡熱是由鸚鵡熱衣原體所引起的。衣原體是類似於細菌或病毒的一種微生物。鸚鵡熱衣原體主要存在於病鳥的體內,革蘭陰性、圖形或橢圓形嚴格細胞內寄生有特殊發育周期,能產生一種紅細胞凝集素,能凝集小鼠和雞的紅細胞。

鸚鵡熱衣原體抵抗力很弱,60℃10分鐘或37℃48小時可滅活;0.1%甲醛、0.5%苯酚24小時、乙醚30分鐘或紫外線照射均可滅活。耐低溫,-70℃儲存多年仍保持感染性。受到感染的細胞經過24小時後多個衣原體包涵體。

病機

鸚鵡熱衣原體進入人體後,侵入易感細胞,並阻止吞噬體與溶酶體融合,從而在細胞內繁殖並誘導產生細胞免疫亦可釋放毒性物質入血,引發體液免疫。

流行病學

傳染源

鸚鵡熱

鸚鵡熱傳染源是感染鸚鵡熱衣原體的病鳥和鳥病原攜帶者,目前(21世紀初)已發現140多種鳥類可感染並攜帶病原體。主要見於鸚鵡類的鳥(鸚鵡、長尾小鸚鵡、相思鳥),尤其是南美、澳大利亞、遠東及美國的鸚鵡。其次是家禽,雞、鴨、火雞、鴿子等,偶爾見於孔雀、白鷺和海鳥(如銀鷗、海燕)。

傳播途徑

呼吸道感染最多見,飛沫直接傳播或通過排泄物污染塵埃而間接傳播。人類感染鸚鵡熱通常是由於吸入染病鳥類的羽毛或糞便的塵埃或被染病鳥類咬傷所致,通過染病患者咳嗽的飛沫、被鳥咬傷、性交傳播極少。人與人之間的傳播可能與毒性很強的毒株有關。禽類間經消化道傳播,飼料嚴重污染可引起禽類的爆發流行。

人群易感性

人類相當易感,受染機會與禽類接觸機會多少有關,感染後免疫力不持久,易復發及再感染。

鸚鵡及家禽飼養人員、家禽加工廠工人、獸醫檢疫人員及實驗室工作人員等因接觸病鳥的機會多而感染幾率較大。因此,人類的鸚鵡熱作為一種養禽業的職業病已被醫學界所公認。

偶爾接觸病鳥的羽毛、糞便的人也可能被感染。接觸患鸚鵡熱的病人也有被感染的風險。

疾病分布

本病在鳥類中分布地區相當廣泛。目前(21世紀初)世界上許多國家均發現本病。本病是包括各大洲及南北極在內的分布廣泛的自然疫源性疾病。自然感染的鳥種達190種,證實野鳥在本病自然疫源性中的作用。不少種類的野鳥如候鳥和獨立國協境內的蒼鷺、潛鴨、美國的三趾鷸等地理分布廣,能遠距離遷徒。它們對本病的世界分布,自然疫源地的形成、鞏固、擴散以及維持病原體在自然界的循環等方面起主要作用。

臨床表現

早期表現

潛伏期1~2周,大多急驟起病,症狀輕重不等,輕症無明顯症狀或呈為流感樣症狀,重者可致死亡。主要表現為非典型性肺炎。起病多緩慢,發熱、頭痛伴明顯肌痛是常見症狀,體溫逐漸上升達40℃以上,伴發冷,肌痛以頸部肌肉顯著,有乏力、關節痛,亦可有鼻出血及皮疹。初發症狀很象流感。少數病例可逐漸發作,在開始1周內僅有不同程度的頭痛,頗似普通感冒。

重症表現

隨著病情發展,患者不安、失眠、甚至譫妄,嚴重者出現昏迷。全身中毒症狀、急性腎功能衰竭、胰腺炎、迅速死亡,從肺臟中分離到鸚鵡熱衣原體。典型病例臨床表現為非典型性肺炎:乾咳、少量粘液,有明顯鐵鏽色,個別主訴胸痛。白細胞稍低。

衣原體毒素引起的毒血症可使患者噁心、嘔吐、甚至出現黃疸、少尿。嚴重病例可累及心血管及神經系統,表現為心肌炎、心內膜炎、腦膜炎和腦炎等症狀,可在心肌炎患者心肌內的巨噬細胞中檢查到包涵體。一般有心臟損害病例同時有肺炎出現,病死率也高。脈搏和呼吸進行性顯著加快為不祥徵兆。

嚴重感染患者多在發病2~3周時死亡。未經治療的嚴重病例,病死率可達20~30%。經抗生素及時治療,病死率可降至2%以下,且多數為老年人和幼兒。本病病程長,如不治療熱程可長達3~4周甚至數月,肺部陰影消失慢。如治療不徹底,可反覆發作或轉慢性,復發率約20%。

併發症

原有瓣膜性心臟病的病人,可能發生心內膜炎。

檢查

實驗室檢查

鸚鵡熱

鸚鵡熱可由細胞培養分離病原體,或由血清學檢查。由於實驗室獲致鸚鵡熱衣原體感染已被充分證實,故細胞培養已少問津,而以血清學檢查診斷為宜。如擬事培養,應在生物學安全可靠的隔離室內操作。

急性病期間,血液和呼吸道分泌物皆可用於分離病原。重型病例可出現白細胞顯著減少。最簡便的診斷方法是依據血清中補體結合抗體效價的增長,為此可以急性期和3~6周恢復期血清進行測試。

其它輔助檢查

從患者痰液中分離出病原體。

診斷

臨床上根據症狀,有鳥類接觸史,有上述肺炎表現及全身中毒症狀,尤其是高熱、肺炎表現、相對緩脈及脾大時,應高度懷疑本病。

肺部X線檢查有肺炎表現,經病原學或血清免疫學檢查可診斷。

確診需要從患者痰液中分離出病原體及病後10天在血清中檢出補體結合抗體,重型病例可出現白細胞顯著減少。

治療

避免與患鳥接觸,注意個人防護,已感染者應及早套用四環素以控制病情。

鸚鵡熱衣原體對四環素和大環內酯敏感,但對磺胺抗藥不敏感臨床以四環素選用最多。在所有衣原體病中,鸚鵡熱是收效最為快捷的。四環素500mg,4次/d,用藥後24~48h內即可退熱,症狀大為改善但治療仍應持續10~14天。

預後

少數嚴重病例可發生重型肺炎、心肌炎、黃疸及腦炎,導致死亡。未經治療,鸚鵡熱可能致死,但多數病人在持續10~21天后,皆能漸恢復。

預防

目前(2012年)尚無疫苗上市。

1、應嚴格檢查進口的鳥類及加強海港檢疫,加強養禽場、鳥類貿易市場及運輸過程的檢疫制度。

2、一定要避免與鴿棚內已感染的鴿子(如賽鴿和信鴿),其他發病的鳥類,羽毛塵埃及鴿籠內的東西接觸。

3、進口鸚鵡必須用金黴素或四環素處理過的飼料強制性餵養45天以控制傳播,這種辦法一般可消滅鳥血液和糞便中的病原體。這一措施也有助於控制本病在為出售而飼養的火雞中流行。

4、由於咳嗽的飛沫和痰液可以通過吸入而感染別人,所以當根據臨床和流行病學背景(接觸可能的傳染源)懷疑本病時,應對病人嚴加隔離。

5、為了預防本病,應嚴格管理鳥類以及家禽的飼養場、屠宰場。家庭屠宰家禽時不宜乾拔羽毛及隨便亂扔內臟。不要隨便接觸可疑的病鳥及死鳥,不給鳥類對口餵食。

疫情

2012年11月,香港漁農自然護理署位於上水的動物管理中心爆發鸚鵡熱,五名最早發病的員工中三人確診,另再發現八名員工出現上呼吸道病徵。上水動物管理中心已暫停開放,並加強清洗消毒。