歷史沿革

鄆城縣西北大楊集肖堌堆文化遺址,出土了陶鬲、石斧等,表明在三四千年前鄆城就有人定居。

夏代鄆地為徐州之城,商代鄆城稱庇(故城在縣城北肖固堆一帶),商王祖乙曾遷都於此。

春秋時,魯成公四年冬(公元前587年),魯國為加強防禦,築城名鄆。這就是鄆城得名的起源和由來。據《春秋左傳》載:“成公四年冬城鄆。”《鄆城縣誌》述:“周、春秋,魯成公四年冬城鄆。鄆為魯西鄙,地臨曹、衛,嘗聚軍於此,以防侵軼。”又云:“鄆始於春秋。”《說文解字》述:“鄆,從邑,軍聲,魯有鄆地。”

秦時鄆城縣境內有鄆、廩丘等城邑。

西漢時於鄆邑西分置黎縣(治今陳坡)、廩丘縣(治今水堡),同屬兗州東郡。

東漢廢黎縣入廩丘縣,屬濟陰郡。

三國時鄆地屬兗州東郡廩丘縣。

晉朝為濮陽國廩丘縣。

隋開皇十年(公元590)於萬安縣置鄆州。開皇十八年(公元598年)改萬安縣為鄆城縣,而鄆之名復見於世。

唐朝武德四年( 621 年)廢東平郡設鄆州,治鄆城。次年置鄆州總管府,轄鄆、濮、兗、戴、曹 5 州 32 縣。貞觀八年( 634 年),因鄆地卑濕,州治遷須昌(今東平東北)。天佑二年( 905 年)鄆城縣復名萬安縣,隸鄆州。

唐以後,鄆城名稱又多有變動,歸屬也有變化,但大多為州、郡或縣的治所。

鄆城--鄉鎮區劃

鄆城--鄉鎮區劃 五代鄆城縣改屬濟州。

北宋屬濟州濟陰郡。

金大定六年(1166年)徙治盤溝村,即今縣城。屬濟州。

元屬濟寧路。明屬兗州府。清屬曹州府。

1914年屬濟寧道。

1925年屬曹濮道。

1928年直屬於省。

1929年屬山東省第二行政督察專員公署。

1938年屬山東省第十行政督察專員公署。

1939年建立鄆城抗日縣政府。

1940年建立鄆南縣。

1941年建立鄆北試驗區(縣級),上述三縣區屬魯西二專署(後改晉魯豫邊區十七專署)。

1942年撤鄆北試驗區和鄆南縣(其地入鄆鄄巨菏辦事處,後改臨澤縣)。

1944年析鄆城、巨野、菏澤三縣各一部置鄆巨縣,隸屬同鄆城縣。

1946年鄆城縣改鄆北縣,析原鄆城、鄆巨、南旺三縣各一部另置鄆城縣,隸屬不變。

1949年鄆北縣併入鄆城縣,屬平原省菏澤專區。

1952年撤平原省,隨菏澤專區歸山東省。

1958年撤銷菏澤專區,改屬濟寧專區。

1959年復置菏澤專區,鄆城又還屬。1967年屬菏澤地區。

2000年,屬菏澤市管轄至今。

2010年,撤銷鄆城鎮,設立鄆州、唐塔街道辦事處。縣政府駐鄆州街道,今遷 唐塔街道盤溝路30號。

行政區劃

鄆城縣轄22個鄉鎮(街道):鄆州街道、唐塔街道、黃安鎮、楊莊集鎮、侯咽集鎮、武安鎮、郭屯鎮、丁里長鎮、玉皇廟鎮、程屯鎮、隨官屯鎮、張營鎮、潘渡鎮、雙橋鎮、唐廟鎮、南趙樓鎮、黃泥岡鎮、黃集鄉、李集鄉、張魯集鄉、水堡鄉、陳坡鄉。1041個村(居),總面積1643平方公里,其中耕地面積153.8萬畝,1個經省政府批准的經濟技術開發區。

地理環境

位置境域

鄆城縣地處北緯35°19′~35°52′,東經115°40′~116°08′,位於山 東西南部,是山東省菏澤市下轄縣,屬華北平原。東臨濟寧市的梁山縣和嘉祥縣,南與巨野縣、牡丹區相連,西與鄄城縣為鄰,北隔黃河與河南省范縣、台前縣相望。

地質地貌

鄆城縣大地構造屬中朝陸台山東台背斜的西南邊緣凹陷帶,處於“魯西斷塊”中的“魯西南塊陷”上,地表全為新生界覆蓋,沒有基岩出露。地貌由於受地下岩層構造和地上黃河等內外營力作用的控制和影響,整個地勢西南高東北低,沒有山丘,全境屬黃河沖積平原。西南與東北高差9米,地面坡降在1/5000—1/10000,海拔在38.5—47.5米之間,地貌類型主要有緩平坡地帶、淺平窪地帶、河槽地帶、河灘高地地帶四種。

氣候

鄆城縣屬暖溫帶半濕潤東亞季風大陸性氣候。四季分明,春季乾燥多風,夏季炎熱多雨,秋季溫和涼爽,冬季乾冷,雨雪稀少。平均年日照時數為2479.7小時,全年各月以6月份日照時數最多,為261.9小時,2月份日照時數最少,為168.3小時。光照年平均總輻射量為122.744卡/厘米2。年平均氣溫為13.5℃,1月份氣溫最低,平均為-1.8℃,7月份最高,平均為27.4℃。全縣地面溫度年平均為15.6℃,年平均氣壓為1011.0毫巴。全年以北風為主,南風次之,歷年年平均風速為3.3米/秒。平均年降水量為694.7毫米,年平均降水日數為71.4天,7月最多,1月最少。全年降雪初日最早在11月8日,最晚在1月15日,年平均降雪日數為7.1天,最大積雪深度150毫米。累年平均相對濕度為69%,蒸發量年平均為1860.4毫米,6月份最大,為330.0毫米,1月份僅50.2毫米。

自然資源

水資源

黃河自鄄城縣流入鄆城西北邊境,經李集、黃集流入梁山縣,流經鄆城28公里,年均引水量2.5億立方米,水資源總量4.32億立方米。 境內主要河流除黃河外,流域面積在100平方公里以上的河流有11條,地下水量約1.28億立方米。

煤炭資源

鄆城縣煤炭地質儲量豐富,是華東地區最後一塊整裝煤田--巨野煤田的主要組成部分,是中國規劃的十三個大型能源化工基地之一,總儲量55.7億噸,設計7對礦井,境內優質煤地質儲量30.81億噸。年設計生產能力890萬噸的4對礦井:趙樓、郭屯、彭莊、鄆城,鄆城礦井年內可見工程煤。

生物

名優稀特品種較多,魯西黃牛馳名中外,小尾寒羊被譽為“世界明珠”、“中華國寶”,是全國商品糧、優質棉、魯西黃牛、小尾寒羊、青山羊生產基地縣和平原綠化先進縣,1994年農業增加值和糧食、棉花、油料、肉類總產量面指標均進入全國百強縣行列。2006年,全縣植棉62萬畝,總產100萬擔;桑園面積2萬餘畝,鮮繭產量60萬斤;片林面積達到69萬畝,木材蓄積量260萬立方米;肉蛋奶總產16.14萬噸;大牲畜存欄14.08萬頭,豬40.65萬頭,羊159.46萬隻,禽1215萬隻,林下規模養示範場150個,其中鴨450萬隻,鵝50萬隻,年產鴨羽、鵝羽737.5噸。

耕地

鄆城地處黃河中下游,全縣屬黃河沖積平原,耕地面積153.8萬畝,95%為優質耕地。整個地勢西南高、東北低,平均海拔43米,過去有“自西向東漸傾斜,東走十里低三尺”之說。

人口民族

經濟

經濟 截至2010年,鄆城縣21個鄉鎮,1025個村民委員會,16個社區居委會,鄉村戶數25.7萬戶,119萬人。漢族占絕大多數,回、滿、壯等23個少數民族不超過1500人。全縣土地總面積1643平方公里, 人口密度每平方公里724人。

經濟概況

綜述

2015年,預計實現地區生產總值326.8億元,增長9.4%;完成公共財政預算收入22.05億元,增長3%;城鎮和農村居民人均可支配收入分別達到23126元、11353元,分別增長8.5%和10.7%;金融機構存款餘額320.3億元、新增43.5億元,貸款餘額164.8億元、新增17.7億元。

2012年,鄆城縣實現地區生產總值228.7億元,可比增長14.2%;完成地方財政收入17.23億元,增長28.67%;城鎮居民人均可支配收入和農民人均純收入分別達到17454元、8326元,分別增長14.35%、15.19%;全社會供電量達到22.28億千瓦時,增長13.3%;2012年底金融機構各項存款餘額達到202億元、新增32億元,各項貸款餘額142億元、新增32億元。

2017年預計完成地區生產總值371.6億元,增長9.3%;公共財政預算收入達到23.9億元,增長11.6%;規模以上工業企業主營業務收入895.8億元,增長20.3%;城鎮和農村居民人均可支配收入分別達到24570元、12007元,增長9.4%和9.9%;全社會用電量28.6億千瓦時,增長8.6%;金融機構各項存、貸款餘額分別達到445億元、191億元,新增65億元和7億元。6項主要經濟指標繼續保持全市各縣首位,重點經濟工作考核位居全市第一。

第一產業

2015年,創建了30萬畝糧食高產示範方,糧食總產達到21.1億斤。新增造林面積3.6萬畝、省級標準化養殖場6處、市級以上“一村一品”專業村鎮59個、“三品一標”農產品35個、土地流轉和託管面積55萬畝,市級以上農民專業合作示範社達到31家。農村土地承包經營權確權頒證基本完成。清淤治理了豐收河,新增高效節水灌溉面積25萬畝。全國農業規模化服務現場研討會在我縣召開。

截至2010年,鄆城縣畜產品加工產業集群已初具規模,肉類屠宰、冷藏加工企業發展到近200家,其中規模以上企業40多家,市級以上龍頭企業17家,肉類加工能力達到6萬噸,羊肉出口量約占山東省的90%。中糧富仕達食品公司、神舟食品集團公司、金綠洲食品公司、六和集團鄆城食品有限公司、三羊食品公司等一大批骨幹企業實行"公司+基地+農戶"的方式,和農民結成利益共同體,極大地帶動了農民增收和畜牧業發展,畜牧業產值占全縣農業總產值的比例達到1/3以上,農民從畜牧業獲得的收入占農民人均純收入的1/3以上。

第二產業

2015年391家規模以上工業企業預計實現主營業務收入770億元,增長10.5%。培訓企業管理人員1200人次。實施重大技改項目72個、“兩化”融合項目25個,完成技改投資50億元。

截至2010年,鄆城縣機械加工企業達到175家,其中規模以上工業企業達到21家,丁里長鎮以華鑫重工為龍頭,建成中小型挖掘機生產基地;玉皇廟鎮以恒基工程機械為龍頭,發展機械加工企業20多家;鄆城鎮的曲軸、汽車配件生產企業達到8家;黃集鄉僅鋼球製造企

業就達42家;楊莊集鎮、隨官屯鎮的掛車製造,黃堆集鄉、程屯鎮的農用機械加工都形成了較強的集群發展優勢。縣工業園區成為我縣機械加工業的主要集聚區,園區內共有機械加工企業18家,占園區企業的12%;機械加工企業向機械加工重點行業集聚,形成了工程機械、農用機械、鑄造鍛造加工、鋼球加工、掛車、模具為主的六大機械加工產業集群。

第三產業

2015年,水滸故里游納入全省十大文化旅遊品牌,創建省級旅遊強鎮1個、特色村2個,旅遊消費總額達到13.2億元。完成進出口總額1.05億美元。社會消費品零售總額達到155.2億元,增長11.3%。

2009年,鄆城縣規模以上固定資產投資完成45.05億元,比上年增長25.77%。其中:縣城鎮投資26.76億元,增長36.11%,農村投資18.29億元,增長12.55%。從產業分布來看,第一產業投資完成0.39億元,增長11.43%;第二產業投資完成34.51億元,增長30.18%;第三產業投資完成10.15億元,增長12.15%。

城鎮化

2016年12月,被列為第三批國家新型城鎮化綜合試點地區。要求2016年年底前啟動試點,到2018年取得試點任務的階段性成果,形成可複製可推廣的經驗,到2020年在全國範圍內全面有序推廣試點成功經驗。

按照《國家新型城鎮化綜合試點總體實施方案》明確的各項試點任務總體要求,試點地區將結合當前新型城鎮化發展實際,堅持突出地方特色,重點在農民工融入城鎮、新生中小城市培育、中心城市建設、城市綠色智慧型發展、產城融合發展、地方文化保護傳承、城鄉統籌發展等領域,根據批覆的各試點城市(鎮)《第三批國家新型城鎮化綜合試點工作方案要點》任務,結合本地發展實際,重點突破薄弱環節,積極探索,闖出新路。在試點過程中,各地區要落實最嚴格的耕地保護制度和最嚴格的節約用地制度,嚴格保護耕地,劃定永久基本農田。控制城鎮用地無序擴展,嚴格控制城鎮建設占用耕地,積極盤活存量建設用地,鼓勵城鎮低效用地再開發,劃定城鎮開發邊界。要以主體功能區規劃為基礎,統籌各類空間性規劃,推進“多規合一”,最佳化生產、生活、生態空間,推動建設功能好、交通暢、環境優、形象美的新型城鎮。

社會事業

科技

2015年,科技孵化器入孵企業10家,實施省級科技重大專項5項,嫁接新技術、新成果10項,新增省級高新技術企業4家、市級5家、市級以上企業技術中心3家,實現高新技術產業產值165億元、增長9%。

民生

2015年,民生支出占財政總支出的比重達到82.4%。扶貧攻堅紮實推進,6.05萬人實現脫貧。城區學校建設實現歷史性突破,鄆城一中新校區全面開工,新建擴建了8所城區學校,6所建成招生,新增教學班165個,大班額問題得到有效緩解;完成“全面改薄”工程261處、24.1萬平方米,38所學校食堂實現後廚亮化、快速檢測;新建公辦幼稚園36所;招錄中國小教師258名、碩士研究生45名。城南水庫基本具備蓄水條件,淨水廠主體竣工;3處鄉鎮供水分中心投入運行,196個村、19.8萬名民眾喝上了自來水。完成了縣醫院新院選址,改造鄉鎮衛生院3處,招錄醫護人員81名。新增城鎮就業1.96萬人,按時足額支付各項社會保險待遇14億元。新建改造鄉鎮敬老院11處、村級養老機構43處。整合資源救助困難民眾7.5萬人次、貧困大學新生268名;為4564名90歲以上老人發放高齡或長壽補貼172萬元,為7068名低保重度殘疾人發放生活補貼613萬元。新建保障性住房200套。

文化

2015年,新建農村文化廣場215處,免費送戲下鄉400場、送電影下鄉1.2萬場。

教育

截至2010年,鄆城縣有定點國小166處,教學點255處,國小在校生107825人;國中39處,在校生44231人;幼稚園、學前班513處,在園班幼兒21300人;普通高中8處,在校生21786人;職業教育中心、聾啞學校、教師進修學校各一處,在校生2563人;民辦學校24處,在校生19290人。有教職工11366人,其中專任教師10873人。

2002年9月,鄆城縣作為菏澤市唯一省級課改試驗區,在全市率先進行了基礎教育課程改革。全縣各級各類規範化學校達到40餘處,其中一中是省級重點中學;實驗幼稚園是省級規範化幼稚園。2002年至2006年底,累計籌集危房改造資金7638.95萬元,消除危房12.87萬平方米。先後有286人被評為市級以上骨幹教師、優質課執教人,2人被評為“齊魯名師”候選人,4人被授予省特級教師稱號,1000餘名教師被評為縣級教學能手;教師學歷達標率高中、國中、國小分別提高到73.1%、86.6%、99.7%。縣教育局先後被評為山東省校舍危房改造先進單位、山東省教育科研先進單位和市一系列榮譽稱號,2007年被縣委縣政府授予“優質服務機關”。

衛生

截至2006年,衛生部門共有32處醫療衛生事業位,其中縣直11處,鄉鎮21處,在職幹部職工4348人(在職3764人,離退休584人)在職人員中,衛生專業技術人員3430人其中正高技術職稱20人,副高技術職稱124人,中級技術職稱596人,初級技術職稱1996人。各類醫療機構開放病床1489張。鄆城縣有行政村衛生室(所)421個,從業鄉村醫生1558人。

體育

截至2010年,鄆城縣擁有以宋江武校為代表的十幾所武校,在國內外重大比賽中奪得金、銀、銅牌700多枚。

交通

鄆城縣京九鐵路縱貫全境45.5公里,設有3個客貨站,歐亞大陸橋在這裡與京九鐵路交匯。濟菏高速、日東高速穿境而過。220國道、省道聊商路、濟董路交匯於縣城,縣城距濟寧機場30公里;縣境內公路縱橫成網,全縣地方公路通車裡程達2300 公里。

風景名勝

概述

風景名勝

風景名勝 截至2010年,鄆城縣重點文物保護單位46處,館藏文物1400多件, 其中國家珍貴文物300餘件。境內有肖堌堆商代古文化遺址、蘇莊漢墓群、五代唐塔、金代名相史惟良墓等。一些與《水滸傳》有關的遺蹟、遺址較多,宋江故里的宋坑、宋井、宋林、智取生辰綱的黃泥崗等古蹟猶存。

肖堌堆古文化遺址

肖堌堆為新石器時代文化遺址,位於李集鄉大楊集村東約300米處,遺址西距黃河1500米,其主要文化內涵表現為大汶口、龍山、樂石。商、周、漢文化的遺存,是古代人類聚居之地。肖堌堆高8米,曾有明、清建築,如三皇廟、閻羅殿等,現存遺址面積3200平方米,遺址土呈灰黑色,暴露的石器、陶器殘片。

萬人堌堆義軍公墓

萬人堌堆義軍公墓(俗稱萬人堌堆),位於武安鎮飛集村西南500米處,系明天啟二年徐鴻儒起義軍部分將士聚葬處,義軍約七千人,聚屍一處。現存公墓封土直徑約16米,高4米。

黃泥崗遺址

黃泥崗遺址,位於鄆城縣城東三十五里黃堆集村。鄆城縣文物管 理所保存有一塊黃堆集出土明朝萬曆年間石碑,碑文記載:“詳考在宋徽宗崇寧年間,環梁山者八百里皆水也,堆北距梁山六十里許,為水滸南岸,古稱為黃土崗,即此處也。”一塊鐫有“黃泥崗”字樣巨石,立於村頭路邊,旁邊一塊石碑上詳細記載了晁蓋、吳用等人智取生辰綱經過。曾出土草泥磚、支紋瓦等文物,經考鑑定屬漢代文物,此證明漢代即有人在此居住。

宋金河

宋金河,又名“宋江河”,位於山東省鄆城縣東側,距縣城2公里。宋金河,宋代稱為廣濟河,後周稱五丈河,明清以來稱宋江河。1964年修浚八里河後,使唐店至八里河有一段成為一座中型水庫,1976年正式命名為壩頭水庫(現稱宋金河水庫)。

宋江故里

鄆城是《水滸》英雄的故鄉,素有“梁山一百單八將,七十二名在鄆城”之說。 依據名著《水滸》的旅遊資源豐富,如宋江故里宋家村,晃蓋故里東溪村,吳用老家車市,智取生辰綱之地黃泥崗等都分布在鄆城。

1985年,宋江武校於鄆城建成,現名為宋江武術院。在國內外重大比賽中共獲獎牌900多枚,是鄆城一顆耀眼的明珠。

唐塔

唐塔,又名觀音浮屠,原觀音寺塔,據考為五代時建。觀音寺塔為八棱四門樓閣式磚塔,現存四層,由精美的磚雕斗拱組成塔檐。東、西、南、北四面各設一券頂坤門,其餘四面為磚雕景窗。為古代鄆城十景之一。

水滸文化城

水滸文化城是由宋江武校投資2億多元建設的一處集宋江武校的的武術交流、水滸文化街的風情展示和狗娃藝術團精彩表演於一體的綜合性人文景觀,已於2007年五一開始接待遊客,景點內容包括"英雄之門"、"狀元宿舍"、"宋江武館"、"朱貴酒店"、"忠義祠"、"古箏坊"、"天王祠"、"魯錦作坊"、"水滸紙牌印刷"、"水滸文化博物館"、"戲樓"等二十多個景點,集中展示了水滸文化的博大精深和"大塊吃肉,大碗喝酒"這一水滸英雄故里的遺風。

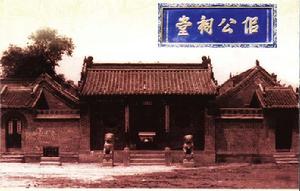

佀公祠堂

佀公祠堂圖冊

佀公祠堂圖冊 佀公祠堂系明朝成化年間進士戶部尚書佀鍾祠堂,位於城南佀樓村。 祠堂為四合院式建築,為明代創建,後經多次添建重修,始成規模,現存山門、大殿、東西配房及耳房。大門為清代建築,大殿為主體建築,明代始建。殿內原有紫檁屏風,為孔府所贈,高4米,長10米,鑲有金飾,其上絹本書畫為名人筆跡。

歷史文化

水滸文化

水滸文化城景點

水滸文化城景點 鄆城人自古以尚武、豪爽俠義而出名,歷為武林志士雲集之地,俗話說 ,梁山一百零八將,七十二名出鄆城,作為《水滸傳》中的核心人物宋江和晁蓋都是鄆城人。宋江是今鄆城縣水堡鄉人,元人雜劇〈坐樓〉詞中,就有“家住水堡在鄆城,姓宋名江字公明”的話,如今宋江故里的宋坑、宋井、宋林等古蹟猶存。晁蓋家住鄆城縣晁莊,在晁氏家譜中,北宋末年有“晁盍”其人,因晁蓋造了皇帝的反,在續家譜時,把“蓋”字的草頭去掉,寫成“盍”(“蓋”字的繁體字為“蓋”),這叫做砍頭入譜。《水滸傳》中,在黃泥崗智取生辰綱的故事引人入勝,黃泥崗就是現在鄆城的黃堆集,至今村東還有一個大土崗,上有明朝石碑一座。

姓氏文化

據當代作家田茂泉說,前508 年(春秋周敬王十二年),濮州陳甫遷鄆境內建村陳,其後裔散居四處建村,原陳莊遂名老陳莊,這是有文字記載的鄆城境內定居最早的姓氏。漢朝丞相張良生前看中了鄆城的風水,死後葬於鄆城西北境,其後裔用其字“子房”建村守墓,成為鄆城境內較早的張姓。據侯咽集鎮孟胡同《 孟氏族譜》 載:唐朝末年,其始祖孟達從梁山遷居鄆境內的姜莊,後姜姓外徙,孟姓人丁興旺,改村名為孟胡同。可見,姜、孟亦為鄆地較早的姓氏。961 年(宋建隆二年),疏通了五丈河(即今宋金河),水運復興,鄆境從河南、江蘇、安徽、河北、山東東部等地遷入晁、吳、殷、蘆、祝、丁、梁、劉、孫、楊、徐、戴、燕、魏、邊、張、施等20 余姓。明朝為開墾荒地,自1368 年(明洪武元年)至1424 年(明永樂二十二年),大批山西、河南、安徽等地人遷入鄆城。以及從江蘇、河北、河南、安徽、江西、四川、浙江等地陸續遷入邢、陳、史、鄭、呂、羅、楊等50 余姓。清朝順治和康熙年間,皇帝鼓勵開荒,外縣、外省人繼續向鄆境遷移。又有多種姓氏陸續遷入鄆城。1860年從山西遷來譚氏,居於鄆城縣南25公里(先南趙樓鄉譚莊村)1990 年人口普查,鄆城縣姓氏共有266個,姓李、劉、王者最多。

戲曲文化

山東梆子《打金枝》

山東梆子《打金枝》 鄆城縣享有“書山戲海,箏琴之鄉”之稱,山東戲曲界有句俗話“無鄆 不成戲”。湧現出了象中國非物質文化遺產柳子戲的傳人黃遵憲、李艷珍,中國非物質文化遺產山東梆子代表性傳人劉桂松、開瑞寶,著名的山東梆子藝術表演家任心才、王愛霞。原山東省柳子劇院院長現山東省呂劇院院長段雨強,青年山東梆子表演藝術家武蘭香、陳鳳英,豫劇十大名旦章蘭等一批當代戲曲界名人。

鄆城是山東棗梆的發源地、全國四大古老劇種之一柳子戲的發祥地,也是魯西南流行最廣的劇種山東梆子、兩夾弦的發祥地。 目前歷史最長的山東梆子劇團,鄆城山東梆子劇團也是在這裡。

棗梆在鄆城又稱“本地”,鄆城是棗梆的發源地。

柳子戲在鄆城又名弦子戲,是中國戲曲古老聲腔之一。戲曲史上曾有“東柳、西梆、南昆、北弋”之稱的“東柳”就是山東柳子戲。鄆城縣是當今柳子戲的發祥地。其出演劇目《黃桑店》等獲演出獎,主要演員也分獲演員獎。同年,鄆城縣工農劇社調菏澤為地區柳子劇團。1959年又上調省,成為山東省柳子劇團。

山東梆子在鄆城又稱“梆子戲”“捨命梆子”“大戲”具有很強山東的地域特徵,其不同其他兄弟梆子劇的突出的特點是花腔多、甩腔多,且甩腔最後多落在“啊”音上。鄆城是山東梆子發祥地之一。

九十年代,鄆城縣山東梆子劇團於1995年參加了省第五屆藝術節戲曲匯演獲9項獎;1996年排演的現代戲《龍門渡口》(馬家振編劇)獲山東省“五個一”精品工程獎,並在全省地方戲邀請賽上獲12項獎,同時攝製成電視藝術片。”

鄆城還是兩夾弦在魯西南一帶的發祥地和根據地,境內北詞兩夾弦現為省級非物質文化遺產。

地方風俗

舞龍

鬥雞

鬥雞 舞龍又稱“龍舞”,還稱“耍龍燈”,是中華民族一種傳 統的民間舞蹈,也是民間雜耍的項目之一,在鄆城頗為興盛。鄆城舞龍花樣很多,其套路有:“游龍戲水”、“二龍戲珠”、“九節翻肚”、“巨龍叩首”等等。舞龍時奏民族鑼鼓樂《鬧長沙》、《緊校場》等,回龍時則奏舒展明快的《回龍曲》。縣宋江武術院舞龍隊,配有大型龍燈兩條,隊員40餘人。

鬥雞

鄆城鬥雞,俗名咬雞,古稱唆雞。鄆城鬥雞因產於鄆城縣而得名。鬥雞表演,也是鄆城民間一種獨具特色的娛樂活動,其歷史悠久,可以上溯到公元前800年,春秋戰國時期《列傳》《春秋左氏傳》中就有鬥雞的記載。鄆城鬥雞活動興盛。中國農業電影製片廠兩次來菏澤,分別拍攝了《鬥雞》和《魯西鬥雞》兩部記錄影片。1990年,鄆城曾派出鬥雞參加了北京龍潭廟會鬥雞邀請賽,以十戰七勝的成績奪魁。

斗羊

鄆城人斗羊歷史悠久,民風喜好,每年都有大規模斗羊活動,周邊縣市都有愛好者參與。

名優特產

小尾寒羊

名優特產

名優特產 小尾寒羊是優良的地方綿羊品種,具有生長發育快、性成熟早、繁育率高、產肉性能好、遺傳性能穩定、適應性強、裘肉兼用等優點。鄆城是小尾寒羊的中心產區,是全國小尾寒羊生產基地。

魯西黃牛

魯西黃牛是五大良種黃牛品種之一,產於魯西南。鄆城縣是魯西黃牛的中心產區和山東省魯西黃牛繁育基地縣。曾有“山東膘牛”的美譽,出口日本、歐洲、南洋地區。

青山羊

青山羊是著名的羔皮品種,產於魯西南地區,鄆城縣是青山羊集中產區和商業部定名的猾子皮、板皮生產基地縣。

刁東古箏

刁東古箏據《山東風物大全》載,“古箏”始於秦代,淵源於瑟。山東省主要分布在菏澤鄆城一帶。唐箏多為12弦,元、明、清時期為14、15弦,幾經改革研製,現刁莊古箏品種已發展到16、18、21、23、26弦。

鄆半夏

鄆半夏,又名麻疙瘩、老鸛眼、芋頭、天落星、無心菜,為天南星科植物的乾燥塊莖。半夏入藥始於《神農本草經》,《本草綱目》中有“五月半夏生,蓋當夏之半也,故名”。鄆城產半夏名聞全國,號稱“鄆半夏”。

鄆城腸衣

鄆城腸衣是把羊、豬、牛等動物的小腸,經過人工清刮、鹽製作香腸、火腿的外包皮,也可做醫學上外科手術的縫合線,並能做樂器的弦。

柳編製品

柳編製品是鄆城縣的傳統手工工藝。柳編製品和種類繁多,為出口工藝品。遠銷德國、美國、日本、丹麥、加拿大、英國、香港等國家和地區。

名人

彭麗媛

彭麗媛 彭麗媛 :國家主席習近平的夫人、現任解放軍藝術學院院長,原任中國人民 解放軍總政歌舞團團長,著名女高音歌唱家,中國當代民族聲樂代表人,中國第一位民族聲樂碩士,中國人民解放軍最年輕的文職將軍(少將軍銜),總政歌舞團第一批“國家一級演員”,享受國務院頒發的第一批“政府津貼”,曾先後三次榮立二、三等功。

軒尼詩 :中國鋼琴輕音樂演奏家、創作人、編導及製作人。軒尼詩鋼琴曲輕音樂作品、軒轅黃帝文化產業創始人。

馬興瑞 :哈爾濱工業大學副校長,“實踐五號”衛星總設計師兼總指揮,“海洋一號”衛星前總設計師兼總指揮。國家航天局局長,國家原子能機構主任,國家國防科技工業局局長、黨組書記、中共廣東省委副書記、中共第十八屆中央委員。

房愛卿 :黑龍江商學院商業經濟專業畢業,經濟師、商務部副部長。

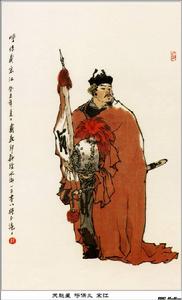

宋江

宋江 陳進行 :經濟學研究生,工程碩士,教授級高級工程師,享受國務院政府特殊津貼專家。中國大唐集團公司董事長、黨組書記。

高玉潮 :農學學士,經濟師。任深圳出入境檢驗檢疫局局長、黨組書記。

董忠堂 :山東省農業工程學院黨委書記、教授。

任仲義 :菏澤市人民政府副市長、黨組成員。

劉傳謹:菏澤市人民政府副市長、市政府黨組成員、菏澤市牡丹區委書記

宋江 :梁山一百單八將之首,人稱“孝義黑三郎”、“及時雨”、“呼保義”。鄆城縣押司,後加入梁山,在托塔天王晁蓋陣亡後成為梁山的首領,歷史上他是北宋宣和年間農民起義軍的首領。

張憲周 :清殿試為武狀元。

佀鍾:明官員,歷任御史,大理寺丞、右少卿、右副都御史、刑部右侍郎、戶部尚書。

夏繼泉:夏蓮居居士,字溥齋,號渠園。中年以後專修淨業,改名蓮居,又號一翁。清朝雲南提督夏辛酉之長子。20世紀傑出的佛教學者和淨宗行人,是繼劉遺民、楊無為、王龍舒、袁宏道、周安士、彭際清之後的又一淨宗在家大德。匯集《大乘無量壽經》5個版本為一部,被世界淨土宗奉為圭臬。

王殿玉:民族器樂演奏家,擂琴藝術創始人,字逐襲、潔塵,生於山東鄆城縣徐橋村,為“二夾弦”、“山東琴書”伴奏。被譽為“希有之奇才、罕見之絕技,絲弦聖手”。

梁仞仟:原名梁于振,原濟南市委委員、組織部部長兼濟南高中黨支部書記。

楊建亭:中將軍銜。原中國人民解放軍北京軍區副政委、中共北京軍區紀律檢查委員會書記。

城市榮譽

2019年3月,被水利部公布為第一批節水型社會建設達標縣(區)。

山東省縣級以上行政區劃

| 概況 | 轄2個副省級城市,15個地級市,以及49個市轄區,31個縣級市,60個縣。 |

| 濟南市 | 市中區 | 歷下區 | 天橋區 | 槐蔭區 | 歷城區 | 長清區 | 章丘市 | 平陰縣 | 濟陽縣 | 商河縣 |

| 青島市 | 市南區 | 市北區 | 四方區 | 李滄區 | 嶗山區 | 城陽區 | 黃島區 | 即墨市 | 膠州市 | 膠南市 | 平度市 | 萊西市 |

| 淄博市 | 張店區 | 臨淄區 | 淄川區 | 博山區 | 周村區 | 桓台縣 | 高青縣 | 沂源縣 |

| 棗莊市 | 市中區 | 山亭區 | 嶧城區 | 台兒莊區 | 薛城區 | 滕州市 |

| 東營市 | 東營區 | 河口區 | 墾利縣 | 廣饒縣 | 利津縣 |

| 煙臺市 | 芝罘區 | 福山區 | 牟平區 | 萊山區 | 龍口市 | 萊陽市 | 萊州市 | 招遠市 | 蓬萊市 | 棲霞市 | 海陽市 | 長島縣 |

| 濰坊市 | 濰城區 | 寒亭區 | 坊子區 | 奎文區 | 青州市 | 諸城市 | 壽光市 | 安丘市 | 高密市 | 昌邑市 | 昌樂縣 | 臨朐縣 |

| 濟寧市 | 市中區 | 任城區 | 曲阜市 | 兗州市 | 鄒城市 | 魚台縣 | 金鄉縣 | 嘉祥縣 | 微山縣 | 汶上縣 | 泗水縣 | 梁山縣 |

| 泰安市 | 泰山區 | 岱嶽區 | 新泰市 | 肥城市 | 寧陽縣 | 東平縣 |

| 威海市 | 環翠區 | 乳山市 | 文登市 | 榮成市 |

| 日照市 | 東港區 | 嵐山區 | 五蓮縣 | 莒縣 |

| 萊蕪市 | 萊城區 | 鋼城區 |

| 臨沂市 | 蘭山區 | 羅莊區 | 河東區 | 沂南縣 | 郯城縣 | 沂水縣 | 蒼山縣 | 費縣 | 平邑縣 | 莒南縣 | 蒙陰縣 | 臨沭縣 |

| 德州市 | 德城區 | 樂陵市 | 禹城市 | 陵縣 | 寧津縣 | 齊河縣 | 武城縣 | 慶雲縣 | 平原縣 | 夏津縣 | 臨邑縣 |

| 聊城市 | 東昌府區 | 臨清市 | 高唐縣 | 陽穀縣 | 茌平縣 | 莘縣 | 東阿縣 | 冠縣 |

| 濱州市 | 濱城區 | 鄒平縣 | 霑化縣 | 惠民縣 | 博興縣 | 陽信縣 | 無棣縣 |

| 菏澤市 | 牡丹區 | 鄄城縣 | 單縣 | 鄆城縣 | 曹縣 | 定陶縣 | 巨野縣 | 東明縣 | 成武縣 |