瑞昌地震

瑞昌地震地震活動

瑞昌地震

瑞昌地震江西省在西晉永興元年(公元304年)就有了地震的文字記載,距今有1700餘年。

據查考歷史資料,304~1971年間共記載江西境內地震事件280餘次,確定震中參數(經,緯度)的破壞性地震(震級M≥4級)25次。

其中4級地震9次,5~5。9級地震15次,6級地震1次。

1971年,江西省建立了地震觀測台網。據地震台網記錄,1971~2004年,江西省境內共發生ML2。0~2。9級地震523次,ML3。0~3。9級地震103次,ML4。0~4。9級地震12次,ML5。0~5。9級地震4次。

江西省發生的最大一次地震是1806年1月11日會昌6級地震。

分布特徵

瑞昌地震

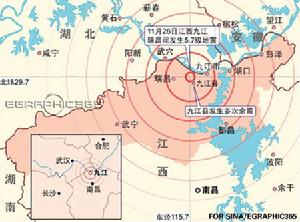

瑞昌地震江西省史料記載和儀器記錄破壞性級地震共29次,地震活動在空間分布上具有緯向不均勻性的特點。若以北緯26。5°和28。5°為界劃分贛南,贛中,贛北三個區域統計,贛南地區共發生破壞性地震15次,最大地震6級;贛北地區共發生破壞性地震12次,最大地震5。5級,地震強度和頻次都略低於贛南地區;贛中廣大地區地震活動稀少,僅發生2次地震,最大地震5級。破壞性地震與江西省境內北北東和北東向活動性主幹斷裂帶關係密切,表現沿斷裂帶成帶分布。贛南地區地震主要沿石城–尋烏北北東向斷裂帶(即河源–邵武斷裂帶中段)分布,會昌–尋烏段是地震活動最強的地方。1806年會昌6級地震,1941年尋烏 5 級地震和1987年尋烏5。5級地震等江西省幾次較大的地震都發生在該地段。贛南的龍南,定南,全南地區位於華南南嶺緯向構造帶與粵北山字型構造的複合部位,河源–邵武斷裂帶中段的西側,是地震活動較頻繁和地震原地重複發生率較高的地方,據史料記載,1577~1949年間,共發生4級以上地震12次。上述地區是華南內陸地震活動頻度和強度較高的地區之一。贛北地區的地震活動主要沿九江–靖安,武寧–銅鼓,白沙嶺等北東–北北東向斷裂以及鄱陽斷陷盆地分布。

1971年以來的中小地震活動空間分布與破壞性地震分布有類似的特點。地震活動以贛南地區最為活躍,全省75%左右的ML2。0級以上地震,80%的ML4。0級以上地震發生於此。其中尋烏–龍南是地震活動相對最強和最為集中的地區,發生了1982年2月25日龍南5。0級地震序列,1987年8月2日尋烏5。5級地震序列和多個4級左右中等地震。贛北地區地震活動主要分布在贛西北,其中九江–瑞昌–德安交界地震活動相對活躍和集中,發生了1995年4月15日瑞昌–九江交界ML4。9級地震。贛東北地震活動則較稀少和零散,1971~2003年僅發生ML2。0~2。9級地震14次,3。0~3。9級地震3次。贛中地區地震活動水平與贛北地區相當,地震活動主要沿石城–寧都–永豐–宜春北西向分布,地震活動水平主要為ML4級左右。贛南地區地震活動強度,頻度明顯高於贛中,贛北地區,這是江西省地震活動的一個顯著特點。

江西省破壞性地震活動時間分布主要在1562年以後,而在此之前有史料記載的1000多年漫長的時間裡,僅有6次地震,顯然史料記載存在大量的遺漏。1562年以來江西省共發生地震23次,20個有震年份,平均每22年有一次中強以上地震的發震年份。贛南地區5級以上地震(組)發生時間間隔較均勻。從1804年尋烏5 級地震和1806年會昌6級地震組,1847年定南5級地震,1888年贛州5級地震,1941年尋烏5級地震,到1982年龍南5級地震和1987年尋烏5。5級地震,地震發生時間間隔為41年,41年,53年和41年,平均時間間隔為44年,即5級以上地震具有約44年等時間間隔活動的韻律性。而贛北地區中強地震發震時間間隔相對較長。

1971年以來江西省年平均發生ML≥2。0級地震19次, ML≥3。0級地震3。6次,。ML≥4。0級地震每2年發生一次。地震活動在時間進程上具有兩大特點:一是3級以上地震成叢活動,二是地震活動的增強與減弱起伏交替。

地震震源深度資料表明,我省地震發生在地殼中的康氏介面附近,但以康氏介面之上者居多,屬淺源地震。

地質環境

瑞昌地震

瑞昌地震江西省大地構造以北東東向萍鄉——廣豐深大斷裂為界,北部是揚子準地台的一部分,以南是華南褶皺系的組成部分,是一個經歷了多旋迴和多期次地殼運動的地區。

晚第三紀末期以來的新構造運動以斷裂的繼承性活動和斷塊差異活動為基本特徵,可劃分出鄱陽湖盆地沉降區,贛東北掀斜抬升區,贛西北斷塊差異隆升區,贛中—贛南大面積抬升區和武夷山斷塊隆升區等5個地面形變單元。現今構造運動除鄱陽湖等繼續下降以外,其餘大部分地區仍以大面積上升為主。

江西省深大斷裂發育,在漫長的地質發展史中,大體上形成了東西向,北東及北北東向和北西向三組斷裂。

東西向構造展布於我省的贛南,贛北兩地。前者屬南嶺緯向構造帶的組成部分,後者為一區域性的東西向構造。主要有"三南"(全南,龍南,定南)--安遠--尋烏斷裂帶和瑞昌--湖口,修水--武寧斷裂帶。

北東及北北東向斷裂是江西省境內最主要的斷裂,規模大,分布廣。有石城--尋烏斷裂帶,贛江斷裂帶,遂川--萬安斷裂帶,大余--興國--南城斷裂帶,永豐--撫州斷裂帶,婺源--餘干斷裂帶,萍鄉--廣豐斷裂帶,宜豐--景德鎮斷裂帶,宜黃--寧都--定南斷裂帶,樂安--於都--龍南斷裂帶等。

北西向斷裂主要有鷹潭--餘干--吳城斷裂,黎川--撫州--南昌西山斷裂。另外,在會昌--於都,興國車背,吉安固江,宜春渥江等地斷續隱約可見一些北西向線性構造。

北北東,北西向斷裂和東西向構造是江西省中強地震的發震構造,尤其是北北東向斷裂與北西向斷裂或東西向構造交匯的地方,更容易發生破壞性地震。主要構造帶的地震活動具有重發性或多發性。如石城——尋烏斷裂帶有8次,贛江斷裂帶有6次,又如贛西北的北北東向白沙嶺斷裂帶,雖然規模不大,卻發生了兩次破壞性地震。

中國曆次大地震

| 麗江地震 | 海城大地震 | 華縣地震 | 四平地震 | 威寧地震 | 崑崙山地震 | 盈江地震 | 羅甸地震 | 通海地震 | 邢台地震 | 嘉靖大地震 | 新竹台中地震 | 能登半島地震 | 肥東地震 | 琿春地震 | 吉林地震 | 宜昌地震 | 青川地震 | 平潭地震 | 郯城地震 | 原平地震 | 岐山地震 | 吳川地震 | 龍江地震 | 苗栗地震 | 郡國地震 | 郯城大地震 | 臨汾地震 | 松潘地震 | 瓊山地震 | 東川地震 | 嵩明地震 | 基隆地震 | 大關地震 | 海城地震 | 龍陵地震 | 平武地震 | 尚義地震 | 和林格爾地震 | 溧陽地震 | 道孚地震 | 祿勸地震 | 烏恰地震 | 銀川-平羅大地震 | 瀾滄-耿馬地震 | 小金地震 | 大同-陽高地震 | 共和-興海地震 | 天祝地震 | 宜蘭地震 | 孟連地震 | 包頭地震 | 皮山地震 | 伽師地震 | 寧蒗地震 | 花蓮地震 | 姚安地震 | 永勝地震 | 蘇澳地震 | 汪清地震 | 德令哈發地震 | 大姚地震 | 民樂-山丹地震 | 西藏班戈-青海地震 | 烏什地震 | 仲巴地震 | 肅南地震 | 和田地震 | 改則地震 | 阿里地震 | 海西地震 | 瑞昌地震 | 魯甸地震 | 伊犁地震 | 海原大地震 | 疊溪地震 | 察隅地震 | 唐山大地震 | 汶川大地震 |2010青海玉樹地震 |