房倒屋塌

房倒屋塌簡介

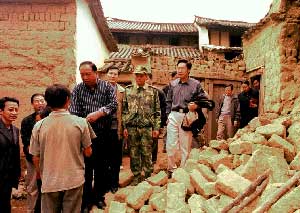

領導前往慰問

領導前往慰問雲南省地震局負責人稱,這次地震強度大,破壞性強,由於震源相對較深,故受災範圍廣,受災點零星分散,截止2001年10月28日已發生大小餘震101次,最大震級為4.2級。災害發生在滇西北的山區和少數民族貧困地區,民眾生活困難,生產自救能力弱,這些都給救援工作和災害評估造成困難。

雲南永勝2001年10月29日,雲南省副省長李漢柏在昨天深夜在這裡召開的永勝縣“10.27”地震現場辦公會上透露,27日的地震已造成1人死亡,220人受傷,麗江永勝縣和大理白族自治州賓川縣、鶴慶縣成為地震重災區,2萬餘人急需轉移安置,三縣直接經濟損失已達4.4億元。現場

永勝縣地震局指揮辦公室陳姓工作人員說,地震發生在濤源與期納交界處。

當時在永勝桃園股份有限公司(地址在濤源)的職工陳文清介紹,13時30分左右,他正躺在床上午睡,放在電視機上的一瓶香水忽然掉落在地上,他同時感覺到地動物搖起來。他立即跳起來,蹲在保險柜旁,感覺搖晃減輕一些後,立即跑出屋外。只見廠里的瓦房上瓦片亂飛,土牆撕裂出一道道裂縫。

濤源鄉黨委書記說:“當時的感覺是整個地都搖出來了,耳邊全是‘嗡嗡嗡’的聲音,山上的塵土飛揚,不太穩固的居房倒塌了,大部分的民房上的瓦和牆體都往下倒。”

永勝縣縣長劉廷興在電話中說,目前該縣僅震中濤源鄉就有1500多所房屋倒塌,大量牆體開裂,濤源鄉現已發現4名腰腿部被砸傷砸斷的重傷號。

濤源小龍潭的兩個小孩因為地震受到傷害,變得說不出話來。

重建

為幫助永勝縣和臨近的大理白族自治州賓川縣、鶴慶縣抗震救災,雲南省決定撥800萬元用於應急搶險和災後重建工作。

雲南省政府昨晚在永勝縣召開了地震現場辦公會,雲南省副省長李漢柏宣布了這一決定。他要求各相關地區和單位把查災救災抗災防災作為當前的工作重點,切實做好受災民眾的生產自救工作。同時要一手抓抗震救災,一手抓經濟工作,做到抗震救災與經濟發展兩不誤。

雲南永勝10月27日發生6級地震後,雲南省、麗江地區、永勝縣和賓川縣、鶴慶縣迅速組織地震、衛生醫療、武警消防等部門奔赴災區搶險救災,三縣已調撥60萬元應急資金投入災區震後重建,以保證受災民眾“有房住、有飯吃、有衣穿、有藥醫、有書讀”。

國家地震局副局長陳建民已率5人專家小組到達災區,幫助當地進行地震監測預報等工作。

旅遊

紅石崖古地震遺址

當你站在紅石崖那堅硬的岩石上,向東邁一步,就踏上了歐亞板塊,向西邁一步,就踩進了印度板塊。在漫長而悠久的歲月里,兩塊大陸在整合過程中激烈碰撞,造就了天坑、峽谷、盆地、湖泊、山川、河流,形成了美麗的自然景觀……

永勝有關人士介紹,紅石崖國家級地震遺址也蘊藏著豐富的科學旅遊資源,這裡不僅具有極高的科學研究價值,而且具有較高的旅遊開發價值。

地震天坑成奇觀

從麗江往永勝公路約100公里的打鷹山和芮官山之間,遠看似一座山峰被劈開,近看是一個隱藏的地震天坑。地震天坑曾是歷史上由特彆強烈的地震造成的規模特大的地震陷落地貌景觀。地震天坑形似馬蹄形,坑口的平面直徑長軸方向約兩公里,短軸方向長約1公里,上部開口深200餘米的坑和一個狹窄的深約300米的谷複合而成,總深度約500米,可以和國內的廣西、重慶的溶蝕天坑及國外的美國、澳大利亞的隕石天坑相媲美,從地貌景觀上,更是毫不遜色。故有“丹岩千尺,下臨大河”之說。

永勝縣境內的“紅崖古地震遺址”位於該縣城西北3公里處。當你站在紅石崖那堅硬的岩石上時,向東邁一步,就踏上了歐亞板塊,向西邁一步,就踩進了印度板塊。在漫長而悠久的歲月里,兩塊大陸在整合過程中激烈碰撞,造就了天坑、峽谷、盆地、湖泊、山川、河流,形成了美麗的自然景觀;這片古老大地,不僅在演繹著自然的美麗,而且蘊藏著厚重的中原文化和邊屯文化。

兩側崖壁景不同

從縣城出發,乘車10多分鐘便來到永勝紅石崖國家級地震遺址,站在龍門大橋上,一道深深的裂谷靜靜地聳立,峽谷幽深,谷底流淌著清澈的山泉,陡峭的赤壁上開放著白色的山花。地震天坑兩側崖壁的景色更不同,北側崖壁為紅色,南側崖壁為青色。

民間因其崖壁顏色的不同而稱為紅石崖和青石崖,青石崖上的孤石像一隻仰頭朝北的鴿子,而同樣的造型在對面的紅石崖壁上也有,為一隻仰頭向南的石鴿子,形成了一對相守相望的石鴿在藍天白雲間亘古絕唱。天坑底部的滾石、天坑中部的打鷹山石芽,芮官山頂圓丘,壯觀的裂谷墜石、垮石、瀑布,裂縫頂上優美的石橋,別有洞天的暗洞,封存著保貴的歷史文化價值和獨特的風光旅遊價值。

面對地殼運動的構造演化,在翻閱大量的歷史資料後得知:1515年6月17日發生在永勝的那場大地震,山崩地裂,物換境遷。使當時的永勝州城(舊稱北勝州)城堡倒毀,城被夷平,城磚瓦礫埋在地下,當地百姓在土地上勞作,隨處一刨就可見當年地震深埋的舊城瓦礫。

多類型地貌極具價值

那場災難之後,留下了許許多多地表破壞遺蹟。從上個世紀60年代以來,中外地震學家對永勝地區進行了多次的科學考察,發現了大量的古地震遺址,一致認為永勝境內曾發生過多次像1515年那樣的大地震,是一個強震多發區。幾百年、幾千年甚至上萬年前的古地震遺址有著重要的保存、保護、觀賞、教育和科學研究的重要價值。

這些現代地震或古地震遺址,遍布於永勝縣程海湖畔、龍洞山上、金官盆地周邊、永勝縣城附近的紅石崖等地,地震形成的地貌類型多樣,有地震天坑、地震裂谷、地陷成湖、地震滑坡帶、地震斷層、斷錯水系等。地震和地質構造運動使永勝山川的立體幾何形態獨具特色,從羊坪水庫穿靈源箐,經永勝盆地下三川壩、程海盆地,猶如從山頂跌入深谷,縱橫幾十公里,上下幾公里,形成了秀美的程海湖、金官龍潭草海地震湖、壯美的紅石崖地震天坑、地震大裂谷、芮官山、打鷹山、三刀山地震大崩滑體以及程海斷裂崖和10多級階梯形的斷層平台。

歷史

1511年6月l1日(明正德六年五月初六),永勝發生地震。地震使各類民房建築倒塌1500餘間。據記載,明洪武二十九年(1397年)修建的城牆是當時一座非常堅固的建築,牆圍有五里多,高一丈六尺,城腳厚五尺,垛口厚一尺八寸,環以水濠,四門各建城樓一座,但也在地震中倒塌。明初時原為田地的西山草海,經過正德六年地震,逐漸下沉為一個範圍達萬米的湖泊窪地,長年積水不涸。震後下雨不停,又淹了許多田地莊稼。中國曆次大地震

| 麗江地震 | 海城大地震 | 華縣地震 | 四平地震 | 威寧地震 | 崑崙山地震 | 盈江地震 | 羅甸地震 | 通海地震 | 邢台地震 | 嘉靖大地震 | 新竹台中地震 | 能登半島地震 | 肥東地震 | 琿春地震 | 吉林地震 | 宜昌地震 | 青川地震 | 平潭地震 | 郯城地震 | 原平地震 | 岐山地震 | 吳川地震 | 龍江地震 | 苗栗地震 | 郡國地震 | 郯城大地震 | 臨汾地震 | 松潘地震 | 瓊山地震 | 東川地震 | 嵩明地震 | 基隆地震 | 大關地震 | 海城地震 | 龍陵地震 | 平武地震 | 尚義地震 | 和林格爾地震 | 溧陽地震 | 道孚地震 | 祿勸地震 | 烏恰地震 | 銀川-平羅大地震 | 瀾滄-耿馬地震 | 小金地震 | 大同-陽高地震 | 共和-興海地震 | 天祝地震 | 宜蘭地震 | 孟連地震 | 包頭地震 | 皮山地震 | 伽師地震 | 寧蒗地震 | 花蓮地震 | 姚安地震 | 永勝地震 | 蘇澳地震 | 汪清地震 | 德令哈發地震 | 大姚地震 | 民樂-山丹地震 | 西藏班戈-青海地震 | 烏什地震 | 仲巴地震 | 肅南地震 | 和田地震 | 改則地震 | 阿里地震 | 海西地震 | 瑞昌地震 | 魯甸地震 | 伊犁地震 | 海原大地震 | 疊溪地震 | 察隅地震 | 唐山大地震 | 汶川大地震 |2010青海玉樹地震 |