行政區劃

泗門鎮

泗門鎮轄東蒲、鎮南、上新屋、海南、鎮北、泗北、陶家路、萬聖、相公潭、謝家路、夾塘、小路下、湖北、楝樹下、大廟周、水閣周等16個行政村和東大街、西大街、汝湖、後塘河四個社區居民委員會。全鎮總戶數21505戶,常住人口62978人,99、9%是漢族。少數民族有83人,涉及苗、壯、布依等12個少數民族,大多是婚嫁來泗的。

城鎮綜述

泗門鎮

泗門鎮歷史沿革

泗門鎮

泗門鎮產業特色

泗門鎮

泗門鎮境內手工業起源於宋代,至清末,有頗具規模的手工業作坊20餘家,從業人員百餘人,“同順貢方”、“阿記細竹”等享譽四鄉。到1949年,已形成有12大門類的手工行業。1956年,按行業歸類建成竹業、木業等7個手工業社。現代工業始於清光緒年間,泰生布行採用日式改良軋棉機,繼而採用柴油機動力,生產能力提高了十餘倍。1961年起,開始興辦為農業服務的社隊企業。到2005年,全鎮共有註冊企業近2000家,其中500萬元以上規模企業123家,億元以上企業15家,形成18大產業門類,職工3萬餘人,實現外貿出口交貨值26、7億元。

泗門鎮位於杭州灣南岸,是國內最主要的榨菜產地之一。目前全鎮榨菜種植面積已超過5萬畝(包括海塗面積),占全鎮耕地總量的80%,全鎮有4萬多農民從事榨菜種植,3000名職工從事榨菜加工生產,全鎮每年的榨菜產值達到2億元,該鎮農民人均收入中有1000元來自榨菜生產,榨菜已成產該鎮農業生產中的“拳頭產品”。

泗門鎮發展榨菜生產已有近四十年的歷史,在經歷了試種、推廣、提高三個階段,榨菜生產已初具規模的基礎上,目前正在向“綠色、無公害”生產大步邁進。泗門鎮具有榨菜種植的有利條件:濱海地區的土質偏鹼疏鬆,氣候溫暖濕潤,適合榨菜的生長發育。二十世紀六十年代,泗門一帶開始試種榨菜,在小範圍內取得了成功,由於當時計畫經濟條件下,泗門作為重要產棉區的角色無法改變,榨菜生產只能成為當地農民的一種自覺行為。而在上個世紀六、七十年代近二十年的探索實踐中,當地農民對榨菜種植已是“爛熟於心”,形成了播種移栽、防病除蟲、除草施肥、培育管理等一套完整的農業技術,為實行家庭聯產承包責任制後榨菜種植的大面積擴展奠定了堅實基礎。改革開放的春風喚醒了沉睡的土地,也為泗門榨菜生產的遍地開花添加了足夠的營養。承包地里,房前屋後、河塘兩岸,只要是可以利用的土地,當地農民都種上了榨菜這棵“搖錢樹”。自八十年代後期以來,泗門鎮的榨菜種植面積一直穩定在3萬畝以上,總產量維持在1億公斤以上,每畝種植榨菜的產值保持在2000~4000元。

泗門鎮

泗門鎮榨菜生產過程中“鹽醃”是一道關鍵工藝。在初級階段,鹽醃工藝基本是分散挨家挨戶進行的,所產生的污水給當地的環境帶來了一定的影響,而榨菜生產的高效益在一定程度上掩蓋了在環境方面的損失。而當“水污染”這一名詞開始躍入人們的眼帘時,當地農民才真切感受到環境保護與自身利益的息息相關:如果土地都種不好榨菜了,哪裡還談得上經濟效益?向綠色無公害轉變是必由之路。

在這場大變革中,農業龍頭企業所起到的作用無疑是巨大的。寧波市農業龍頭企業——寧波銅錢橋食品菜業有限公司主要生產“銅錢橋”牌榨菜系列產品,現有廠區占地面積16000平方米,建築面積13000平方米,職工580人。該廠近年來不斷進行技術改造,配置了污水集中處理設備,為解決周邊農戶的榨菜污水問題發揮了作用。目前該廠的榨菜收購面積已超過三萬畝,“公司加農戶”的模式不僅創造了良好的經濟效益,同時也在環境保護上起到了表率作用,取得了經濟效益與社會效益的“雙贏”。目前,全鎮已有寧波級農業龍頭企業3家,餘姚市級龍頭企業13家,在榨菜加工的上規模、上檔次方面取得了重要突破,為榨菜等農產品的食品安全、環境保護創造了良好條件。最近“銅錢橋”牌榨菜系列被中國綠色食品發展中心認定為“綠色產品”。最近,投資800萬元的污水處理中心又在該鎮開始動工興建,這將為當地榨菜生產的無污染帶來更大的幫助。泗門“榨菜之鄉”的綠色無公害生產必將取得更加輝煌的業績。

村鎮建設

泗門鎮

泗門鎮水陸交通便捷。古時有“官道”連線縣城,位於倪家路村後的古泗門港還是浙東地區經杭州灣下浙北的重要港口。民國23年(1934),觀曹公路(現329國道)建成,是為境內第一條公路。近三年里,先後投入4億多元建設和改造了多條鎮、村道路,等級公路里程達65公里,初步形成“六橫五縱”的十分鐘交通圈。

社會事業

明代中期,鎮上有東山、叢桂兩大書院,培養了內閣大學士呂本等一大批名人學士。建於光緒二十八年(1902)的三鄉誠意學堂(現泗門鎮校),是我國早期馬克思主義教育理論家楊賢江、現代著名農業科學家沈宗瀚的母校。清光緒三十四年(1908),鎮上又創辦了汝湖農校,是浙江省最早的二所職業技術學校之一。民國八年,境內有國民學校13所,其中行素、希范兩所學校分別獲得北洋政府一等金質嘉羊獎和三等金質嘉羊獎。到2005年,鎮上有職高一所,初級中學3所,國小7所。建有文化娛樂中心、文化站、廣電站。由創辦於1946年的姚北同春醫院發展而來的餘姚市第四人民醫院,目前已發展為餘姚農村規模最大、設施最完善的現代化綜合性醫院。2005年,全鎮有10631人參加職工基本養老保險,8560人參加被征地人員養老保險,16周歲以上被征地人員參保率達95%,已有3941名被征地人員享受每月200元至300元的養老保障待遇。

名優特產

泗門鎮

泗門鎮榨菜:20世紀60年代引進,產於泗門、臨山棉區,菜棉套種,經濟效益高,發展快。1965年發展至4000餘畝,成品菜2500噸。1984年5.2萬畝,成品菜4.47萬噸,產值2800萬元。為“浙式榨菜主要產區”。1987年種植7.35萬畝,成品菜12.87萬噸,產值7200萬元。全市有榨菜加工廠91家,其中精製小包裝工廠33家。產品行銷全國,外銷日本、東南亞及香港等地。

竹編:餘姚境內盛產毛竹,竹編歷史悠久,以加工農具、日用器為主,山區的竹椅、淘籮、飯籃、籮絡、掃帚等,產品遠近聞名。平原地區的方橋、泗門一帶,香籃、幢籃、掛籃、箱篋、篾席,製品精巧,遠銷京、津、滬一帶。近來竹器業衰落,部分竹器已非今日所需,一部分為塑膠製品代替,且手工製作,生產落後。1972年洪山鄉工藝竹編廠建成,編織飛禽走獸、小鴨、小雞等工藝品,突破加工農具、日用竹器等傳統品種,產品由內銷轉向外銷,竹編事業雖稍有氣色,仍不甚理想。

葡萄:1979年臨山、泗門集中引種金皇后、紅香蕉等品種。畝產7500市斤。1987年種植3170畝,產量225噸。品種有金皇后、巨峰、紅富士、國寶、龍宅、高墨、伊定豆錦、黑奧林等。

發展特色

4260畝第一期工業功能區已經形成,4000畝第二期工業功能區進展順利。共引進企業200餘家,累計完成技改財務數19、8億元。實際利用外資累計10490萬美元,引進內資5、5億元,完成稅收6億元。初步形成電源線、家用電器、汽車用品、腳踏車等優勢特色產業門類。高新技術產業初現成效,惠康、雲環、海通等擁有核心技術或行業技術標準的企業發展迅速,2005年高薪技術產業產值達12億元。

取得榮譽

泗門鎮

泗門鎮文物古蹟

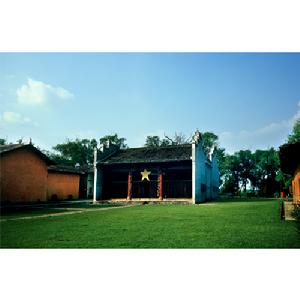

泗門是明代內閣大學士、狀元謝遷的故鄉,境內擁有目前餘姚市內規模最大的明清古建築群,其中有狀元樓等市級重點文物保護單位2處,謝氏宗祠、成之莊等市級文保點4處,大學士第、大方伯第等重要文物古蹟7處,皇封橋古村落被市政府列為歷史文化保護區。

泗門鎮境內擁有目前餘姚市內規模最大的明清古建築群,其中有狀元樓等市級重點文物保護單位2處,謝氏宗祠、成之莊等市級文保點4處,大學士第、大方伯第等重要文物古蹟7處,皇封橋古村落被市政府列為歷史文化保護區。

謝氏宗祠

謝氏宗祠狀元樓:狀元樓位於泗門鎮萬安橋西、市弄口北,是一幢三間兩弄磚木結構的明代建築,中間有一穿堂間,所有木柱的石磉礅已沉入地面,木柱、橫樑、樓板等木結構亦呈深黑色,但樓檐四隻轉角依然往上翹著,當地老年人稱為“五嶽朝天”。該樓初建後曾為謝遷幼年時的讀書房舍。據《歸田稿》記載,房屋剛落成,正要搬遷,謝遷的母親鄒氏做產了。謝遷的爺爺看見兒媳生了一個白白胖胖的男孩,臉上長著七顆痣,異常高興,他根據《詩經》“出自幽谷,遷於喬木”的詩句,給孫子起名謝遷,字於喬,號木齋,這孩子即是後來的謝閣老。謝遷從小很聰明,讀書過目不忘,文章出眾,於明代成化十年(1474年)舉鄉試第一名(解元),第二年連中殿試一甲第一名進士及第(狀元)。中狀元後逐將原先讀書的房舍作了擴建和修葺,改名稱為“狀元樓”。樓前中央高懸“狀元樓”三個大字匾額,字跡清爽,蒼勁挺拔,剛強有力。該樓於1997年3月列為餘姚市級文物保護單位。

狀元樓先居住兩戶人家,東側是謝閣老的第十五代子孫,西側是謝閣老的第十四代孫。狀元樓西側有一長18米、寬6.5米、深兩米、四周駁以石坎的水池,相傳是謝閣老少年讀書時的洗硯池。池水曾多次防治了附近的火災,號稱清平池。

歷史名人

泗門鎮

泗門鎮謝遷(1449—1531),明浙江餘姚泗門人,字於喬,號木齋。成化十一年(1475),會試第一,授修撰,累遷左遮子。孝宗即位,進光詹事兼侍講學士。弘治八年(1495),晉詹事兼侍讀學士入內閣。十一年,晉兵部尚書兼東閣大學士。秉節直亮,處事明敏。武宗即位,請誅劉瑾不聽,引疾告歸。後劉瑾矯旨奪其誥命。瑾誅,復職,致仕。有《歸田稿》。

謝志望,字見甫,號道淵,餘姚泗門人。監生。生於明嘉靖七年(1528)十月十四,卒於嘉靖三十四年(1555)閏十一月初一。是明代內閣大學士謝遷的長玄孫,浙東地區著名的抗倭英雄。

發展目標

“十一五”期間:積極推進新一輪全國小城鎮發展改革試點工作,爭創全國先進黨組織,進一步鞏固和確立作為全國、省經濟強鎮的地位,力爭成為省社會主義新農村建設示範區,全面建設餘姚副中心城市。到2010年,工農業總產值達到300億元,農民人均收入超過1、4萬元,建成區面積12平方公里,城市化水平達到67%。

中國縣市四

| 中國的耕地不到美國的1/3,而中國的人口是美國的4倍以上,人多地少是中國的基本國情,人口對應的就是城市的規劃問題,了解中國的城市區劃,了解各地的風土人情。 |