經濟發展

沿江滿達鄉

沿江滿達鄉地理沿革

沿江滿族達斡爾族鄉是孫吳縣唯一的少數民族鄉,1988年12月成立。沿江滿族達斡爾族鄉位於孫吳縣東北,小興安嶺北麓,三面環山,一面傍水。東南與遜克縣接壤,西北與紅色邊疆農場為鄰,東北與俄羅斯阿穆爾州康斯坦丁諾夫卡區隔江相望。南北32.5千米(北緯49°12′─49°38′),東西50.75千米(東經127°40′─128°),邊境線35公里,國家一類口岸孫吳口岸座落在四季屯村,璦輝—沿江—遜克、孫吳—遜克兩條公路穿鄉而過。鄉轄8個行政村9個自然屯(衛疆村與哈達彥村現已合併)及農場5個連隊,總面積576平方公里,總人口1.2萬人(含農場),有滿、達、俄、回、鮮、等11個少數民族,有滿族村3個,達族村1個,俄族村1個,鮮族村1個。沿江滿達鄉距孫吳縣城49.5千米,距遜克縣60千米,距黑河市95千米。各村按區域位置可劃分為:北部四季屯滿族村、大樺樹林子村、小樺樹林子村;中部西霍爾莫津村、東光朝鮮族村、東霍爾莫津村;東部勝利屯村、衛疆村、哈達彥俄族村。西霍爾莫津村為鄉政府所在地。現有農業人口6609人,2206戶。是孫吳縣所屬最大平原鄉鎮,也是孫吳縣唯一邊境鄉。

政府構成

沿江滿達鄉

沿江滿達鄉全鄉有幹部職工48人,其中機關21人,事業站27人,副科級以上幹部9人。全鄉有鄉級民族中學1所、中心國小1所、村級國小6所(合併了3個村國小),共有教職工106名,學生1073名,其中中學534名,國小539名。有鄉級中心醫院1所,9個村級衛生所,醫院職工21名。全鄉有黨員203名,分屬12個黨支部,其中農民黨員153名,幹部黨員50名。8個行政村中有省級文明村2個(東屯村、小樺樹林子村),市級文明村4個,縣級文明村2個。

沿江鄉地貌特徵大體為“七山一水一草一分田”,是孫吳縣重要糧食產區,素有“魚米之鄉”之稱。全鄉有耕地9萬畝,草原面積7.25萬畝;鄉域內分布著二道河等7條河流,天然水面9萬畝,宜魚水面0.4萬畝;森林面積51.7萬畝;旅遊資源有金代遺蹟、二戰遺址、火山舊貌等。

沿江鄉屬第四積溫帶,無霜期在115--120天,適於大豆、小麥、亞麻、馬鈴薯、玉米、烤菸、北藥等作物生長。2005年全鄉生產總產值實現3300萬元,其中:農業收入2600萬元,占總收入的78.7%,畜牧業收入300萬元,占總收入的9.9%,漁業收入30萬元,占0.9%,採集業和勞務收入220萬元,占6%。2005年,農民人均純收入2887.1元,全鄉磚瓦化率達到78%,自來水入戶率達到34%,有線電視和電話入戶率達到85%。

種植業結構

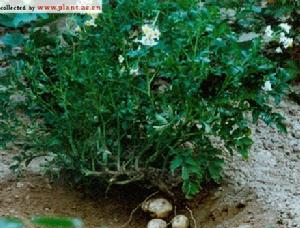

馬鈴薯

馬鈴薯畜牧業發展

沿江鄉適牧草原面積少,鄉黨委、政府因地制宜,依託實際,確定了“適度養殖、規模發展”思路。鼓勵家庭圈養,擴大養殖戶數量,以期形成規模化,至2005年,全鄉已有各類養殖戶70餘戶,在具體發展運作上,注重在標準飼養和集約化經營上實施突破,現已建成牛羊牧業小區,大鵝養殖示範區,畜禽繁育中心,家庭豬禽繁育點。成立了牛羊、大鵝養殖協會,為畜牧業創造了良好發展平台。目前已形成養魚、養雞、養鵝、養牛、養豬等5個專業村。2005年,畜牧業產值實現840萬元,占農業總收入的34%。

林產經濟

突出林區優勢,發展生態牧業,鄉黨委、政府依託地利資源優勢,將林產經濟做為新的經濟成長點。幾年來,重點抓好了沙棘種植基地建設和五味子種植基地建設。現沙棘種植已達4100畝,在具體措施上,推行果園式管理,現三年生沙棘已結果。把界江島嶼列為野生北五味子基地,實行封閉管理和保護性開發,同時,積極落實地塊,實行大面積移栽,2004年從伊春引進了五味子苗木3萬株,落實20戶,地塊100畝,目前成活率達72%,3年後即可見效益。

勞務經濟

轉移農村勞動力是提高農業人均效益,增加農民收入的重要渠道。幾年來,鄉黨委、政府按照“公平對待、合理引導、完善管理、搞好服務”的方針,做強做大了勞務經濟。據統計,鄉域內共有富餘勞動力2000餘人,至2005年末已轉移516人,轉移率達26%。年收入達400餘萬元,人均增收可達300餘元。特別是將東光鮮族村做為出國轉移典型來抓,東光鮮族村向韓國、日本、俄羅斯轉移勞動力人數已達30餘人,做為遠近聞名的出國打工村。

旅遊資源

日軍侵華遺址

日軍侵華遺址侵華日軍731細菌部隊673支隊駐地。占地20萬平方米,原建有青磚平房300多間,用於支隊飼養試驗用動物、支隊官員辦公室、制菌室、訓練室、守備部隊營房、食堂等。戰後大部分被燒毀,少部分營房現村民居住。遺址可見其瓦礫和殘磚、地下室、解剖地的殘跡清晰可見。

日軍侵華遺址

日軍侵華遺址為了更好的進行愛國主義教育,黑河八一0電台籌建了《黑河抗日戰爭暨日軍侵華要塞遺址展》館。該館占地300平方米,展線70米,共分七個部分,展出各種資料、圖片190餘幅,收集到當年日軍所用實物幾十件。在展覽館100餘米處,是日軍侵華“北門鎮地下工事遺址”。地下工事由上下兩層結構組成,加上地面上的炮陣地,地下彈藥庫和縱橫交錯的戰壕及交通壕,外圍是一條呈彎月狀的反坦克壕,構成了當年日本關東軍第四軍獨立135旅團在黑河市南281高地上一幅完整的軍事設施群。

該地下工事是當年日本關東軍在黑龍江中蘇邊境按作戰區域劃分的14個國境陣地中“第七國境陣地”,是日本關東軍“北部正面陣地”的一個重要組成部分,其規模同虎林、東寧要塞一樣,同為“特”、“甲”類。展覽館和地下工事為“省級愛國主義教育基地”和“市級文物保護單位”。

中國城鎮3

| 中國地大物博,城市眾多,鄉鎮就更多了,了解鄉鎮歷史,人文,更多的接近鄉鎮睥風土人情。 |