基本情況

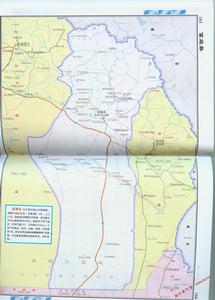

杜熱鄉在新疆維吾爾自治區內位置

杜熱鄉在新疆維吾爾自治區內位置杜熱鄉位於富蘊縣西南136公里的烏倫古河河谷,東接庫爾特爾,西連福海縣,南鄰阜康縣,北與蒙古人民共和國接壤,南北總長413公里,東西寬平均34公里,行政區域1.4萬平方公里,下轄10個行政村,其中農業村7個,牧業村3個,全鄉總人口1.41萬人,由漢、哈、回、維四個民族組成,哈薩克族占97%以上,其中農業人口占51.4%,是一個以哈薩克族為主的少數民族大鄉。

行政區劃

富蘊縣

富蘊縣富蘊縣地處新疆維吾爾自治區北部,阿勒泰山南麓,準噶爾盆地北緣。東臨青河縣,西連福海縣,南延準噶爾盆地與昌吉州的奇台縣、吉木薩爾縣、阜康市等毗鄰,北與蒙古國接壤,邊境線長約205千米。有漢、哈薩克、維吾爾等20個民族。

富蘊縣轄3個鎮、6個鄉:庫額爾齊斯鎮、可可托海鎮、恰庫爾圖鎮、吐爾洪鄉、杜熱鄉、庫爾特鄉、喀拉通克鄉、鐵買克鄉、喀拉布勒根鄉。縣人民政府駐庫額爾齊斯鎮。

自然地理

杜熱鄉南北長,東西窄,呈長方形,巴拉額爾齊斯河,烏倫古河橫穿全境,喀拉額爾齊斯河縱流境內約50公里,卓勒特河作為與福海的分界線長達30公里,全鄉地勢北高南低,按其地貌特徵可分為山區、丘陵區、阿克達拉地區、烏倫古河地區、烏倫古河以南沙漠地區。

全鄉年平均日照時間在2900小時左右,全年無霜期在125-136天,屬於中溫帶大陸性乾旱氣候,空氣乾燥,降水量小於蒸發量,冬季嚴寒而漫長,夏季炎熱而短促,春季氣溫回升較快,冷暖波動大。全鄉水土光熱資源較為豐富,土壤主要以黃沙土、草旬土、黑鈣土、鹽鹼土等為主,全鄉擁有耕地9.5萬餘畝,天然草場33330畝,人工草場5000畝,鄉域內擁有豐富的鐵礦石、寶石、雲母等礦產資源和高山森林、河谷林、梭梭林等生態資源及甘草、麻黃草、大芸等中草藥資源。

沿革

杜熱鄉解放初是純牧區。1953年建政時,以杜熱鄉為中心,組成富蘊縣第三區人民政府,區轄6個鄉,1958年公社化時,由二、三、四等3個鄉組成一個公社,因駐地在杜熱,故名杜熱公社。“文革”期間曾改名為永紅人民公社。1978年地名普查時又恢復原名。杜熱系蒙語,意為馬蹬,是以南岸山頭形狀而得名。

人口數據

(第五次人口普查數據)

總人口 11959

男 6074

女 5885

家庭戶戶數 2251

家庭戶總人口(總) 11950

家庭戶男 6065

家庭戶女 5885

0-14歲(總) 4098

0-14歲男 2083

0-14歲女 2015

15-64歲(總) 7473

15-64歲男 3823

15-64歲女 3650

65歲及以上(總) 388

65歲及以上男 168

65歲及以上女 220

戶口本地住在本地 11950

下轄村

闊克布拉克村

大壩村

烏亞勒鐵熱克村

杜熱村

克孜勒加爾村

索依勒特村

玉什克日什村

胡吉爾特村

鐵斯浦阿坎村

烏扎合特村

教育

杜熱鄉各學校

富蘊縣杜熱鄉一中

富蘊縣杜熱鄉一小

富蘊縣杜熱鄉一牧校

富蘊縣杜熱鄉二小

富蘊縣杜熱鄉牧業第二寄宿學校

特色產業

該鄉因地制宜,力求通過科技改造,技術創新推進大農業產業化步伐的做法得到廣大農牧民的一致贊同。

2010年,杜熱鄉進一步最佳化種植結構,合理調整食葵、打瓜等經濟作物種植面積,大力推動玉米種植面積和飼草料種植面積;推廣膜下滴灌玉米種植技術,達到規模化種植目標,使玉米種植面積達到5000畝以上,既保證了“千元田”面積,又能解決飼草問題。

經濟發展

杜熱鄉衛星地圖

杜熱鄉衛星地圖十一五期間,杜熱鄉在縣委、政府的正確領導下,團結帶領全鄉各族黨員幹部民眾以鄧小平理論和“三個代表”重要思想為指導,認真貫徹執行黨的十六大,全面落實黨在農村的各項基本路線、方針、政策,堅持以經濟建設為中心,求真務實、開拓創新、同心同德、知難而進,較好地完成了第八次黨代會提出的各項工作目標,黨建工作成績顯著,國民經濟與社會發展取得了巨大成就。

(一)經濟持續、快速、健康發展五年中,農牧業連年豐收,2005年糧食總產達8726噸,比2001年年均增長15%;牲畜頭數穩步上升,2005年牲畜飼養量達到34萬頭(只),比2001年淨增5萬頭(只),年末存欄21萬頭(只),較2001年增長2萬頭(只);國內生產總值和財政收入不斷提高,2005年全鄉國民生產總值完成1.68億元(現價),較2001年年均增長15%;財政收入完成83萬元,年均增長15%。2005年農牧民人均純收入達到4086元,比2001年提高了1600元。

(二)農業結構進一步最佳化,農牧業產業化發展進一步增強五年來,鄉黨委、政府堅持以市場為導向,以農牧民增收為目標,調整最佳化大農業結構,糧、經、草比例由42:18:40調整為28:43:29,經濟作物種植已成為農牧民增收的主要渠道。一是加快土地開發2萬餘畝,不斷擴大經濟作物和飼草的種植面積,積極引進了花芸豆、食葵、打瓜、哈密瓜等優質高效的特色經濟作物,取得了良好的經濟效益。二是農牧業產業化取得實質性進展,駝奶業發展迅速,已初步創建了“杜熱阿萎駝奶”品牌,全鄉從事駝奶業達100餘人,戶均可增收2萬餘元;種羊業得到進一步發展,並已輻射至周邊團場及昌吉等地。三是特色水產養殖業已初步發展,投放鰱魚38萬條、鯉魚5萬條、狗魚1萬條。為“十一五”期間建成地區重要的農畜產品基地奠定了基礎。

(三)牧業基本建設力度加大,牲畜品種改良成效顯著。一是基礎設施建設不斷完善。五年來,全鄉累計投資1000餘萬元,建成暖圈360座,棚圈220座,接羔點300座,牧業人畜飲水井100餘眼,牧民簡易住房580座,實現牧民定居603戶,新修牧道100餘公里,引進先進的技術改良草場12000畝,新建藥浴池20座。二是牲畜品種改良工作紮實有效。實施了獸醫體制改革,將技術員工資與技術指標掛鈎,按指標考核、獎懲。新建冷配站點27處,年牲畜冷配數達12000餘頭。牧區黃牛、綿羊改良、畜群鑑定等工作也取得了顯著成效,種牛羊業得到進一步發展,鑑定種牛3600餘頭,種羊2.5萬隻。三是農區育肥業發展迅速。全鄉累計發放育肥貸款100餘萬元,發展育肥大戶260餘戶。同時,購進大型鍘草機9台,建成青貯窖65個,黃貯窖110個,切實轉變農牧民的飼養觀念。

2006年經濟發展情況鄉域經濟發展迅速。2006年完成國民生產總值1.23億元(現價)。財政收入完成68萬元,完成年初任務的136%;牲畜最高飼養量達到 35.5 萬頭(只),同比增長3.4%,年末存欄數達到22萬頭(只),同比增長4.7%;全鄉農牧民人均純收入增加293元,達到4322 元。2006年被阿勒泰地委授予2006年度地區先進基層黨組織、經濟社會發展先進鄉鎮、建設地區村鎮建設“新村杯”競賽活動先進集體;被富蘊縣委、政府評為“五個好”鄉鎮黨委、2006年度鄉鎮綜合評比二等獎、06年度新農村建設工作先進鄉鎮、06年度牧民定居工作先進鄉鎮、06年度信訪工作先進集體、2006年度統戰民宗工作先進集體、黨的農村基層組織建設綜合評比第二名、2006年度抗災工作二等獎、2006年度宣傳思想工作先進集體。

農業基礎地位進一步鞏固,農牧業豐收,農牧民增收。農業種植結構調整趨向合理,全鄉共完成農作物種植7.5萬畝,種植飼料玉米、青貯玉米和優質牧草面積達到1.5萬畝;種植經濟作物4萬餘畝,經濟作物面積大幅度提高,特別是該鄉農牧民種植經濟作物的積極性和種植能力明顯提高。並加強農業水利設施建設,不斷改善農業生產條件。2006年完成了杜熱至喀拉布勒根鄉7公里的綠色通道植樹,大壩村農田林網化達12%,拜格托別村完成了道路綠化植樹任務,義務植樹 200畝 4萬餘棵;全鄉完成近1萬畝低產田的更新改造,產草量大幅增加,農區載畜量提高了15%。

畜牧業產業化發展邁出新步伐。一是全面完成抗災保畜工作。為貧困戶準備好越冬麵粉2噸,草料10噸;鄉牧辦冬季備草110噸;備料22噸,三個牧業村備料50噸:胡吉爾特村牧辦備料18噸;烏扎合特村牧辦備料17噸;闊克布拉克村牧辦備料16噸;沿山一帶四個點已完成備料20噸(其中:烏爾滕賽點7噸,曲英恰勒點7噸,胡吉爾特點6噸),全鄉共儲備抗災用草、料38500噸;轉移安置受災人口975人,調整牲畜55900頭(只);湧現出了許多象 賽肯·阿曼逐力一樣的抗災保畜工作先進人物。二是全面加強畜牧業基礎設施建設。為發展畜牧業,該鄉改良草場1000畝,建青貯窖140座、牧業用井8眼;完成鄉春秋牧場簡易住房16座,接羔圈10座,無頂圈10 座。四是全面完成了AO型五號病疫苗注射工作,保證了畜牧業健康發展。三是奶業發展有了新突破,與阿勒泰海明乳業合作,通過“公司 農戶”的聯結模式,大力發展奶牛養殖業,引進黑白花奶牛107頭。五是駝奶產業進一步壯大。在216沿線發展駝、馬奶銷售服務業,現全鄉共有50餘戶駝奶銷售戶,駱駝300多峰,日產駝奶600公斤,戶均年收入可達1.5萬元。六是種羊產業有了新發展,改變傳統的單一經營牲畜模式,積極發展種公羊鑒、牛羊品種改良、育肥產業,使畜牧業成為農牧民增收的重要渠道。2006年鑑定銷售種羊3000餘只。

農村富餘勞動力轉移工作成效顯著,2006年3月初,杜熱鄉就成立了富餘勞動力轉移工作領導小組,抽調專人負責富餘勞動力的登記及就業指導、培訓工作,建立了杜熱鄉勞動力市場辦公室,配置了計算機、電話等相關的辦公設施,而且辦公室獨立對外辦公,通過 一年的工作開展,勞動力轉移主要工作取得了成效。

在2006年8月初,為及時妥善處理用人單位與勞動者之間的勞動爭議,維護雙方的合法權益,促進該鄉經濟健康發展和社會穩定,杜熱鄉黨委成立了以政府鄉長為組長、下設辦公室在司法所的鄉勞動保障爭議調解委員會 ,鄉司法所聯合派出所、工商所等單位已經成功處理勞動糾紛案件5起,為農民工挽回經濟損失10000餘元。

2006年杜熱鄉先後開設了烹飪培訓班91人、農機修理培訓班17人、美容美髮培訓班15人,創業培訓班82人。現結業考試已進行完,考試合格人員的結業證和上崗證正在辦理。強化創業技能培訓,先後開設了烹飪培訓班、農機修理培訓班、美容美髮培訓班、駕駛班,共培訓人員180餘人,同時,專門建立了勞動力市場,認真做好勞動力轉移工作,轉移勞動力1500餘人,實現人均增收100餘元,進一步拓寬了農民增收渠道。

精神文明

農村各項社會事業全面發展,人民生活進一步改善。五年來,杜熱鄉連續被命名為地區級精神文明建設和民族團結示範鄉。連續成功開展五屆“科技之冬”培訓,舉辦各類鄉、村科技培訓達300餘場(次),農牧民整體素質有較大提高。科教文化基礎設施建設不斷加強,“兩基”工作取得顯著成果,五年來,學校校舍改造5600餘平方米,新建教舍12000餘平米。“普九”和“青壯年高標準掃盲”工作順利通過上級驗收,牧業寄宿制學校管理和教育督導工作也跨入了全縣前列。2005年,全鄉適齡兒童入學率達99.32%,鞏固率99.51%,素質教育全面推開,校園建設管理日趨規範化,教育質量穩步上升。科技貢獻率由2001年的22.2%上升到2005年34.5%。計生整體工作水平進步較大,計畫生育率達到96.8%,榮獲縣優質服務先進鄉。人口自然增長率由2001年的15‰下降到2005年11‰以內。積極推進衛生改制,加快衛生事業發展,已形成比較完善的醫療保健機構,“初級衛生保健工作”通過上級驗收達標。民眾文體活動蓬勃興起。全鄉廣播電視覆蓋率達98.7%,有線電視入戶率達86%,進一步豐富了民眾文化生活。環境保護日益受到重視,各種污染治理和整治取得一定成效。精神文明建設取得新的進步,創建文明村、文明家庭邁出踏實步伐,鄉容鄉貌有了明顯改觀。

2006年精神文明情況各項事業全面發展,生活條件逐步改善。一是實施科教優先戰略,不斷鞏固“兩基”成果。進一步普及和鞏固農村九年義務教育,擴大“兩免一補”範圍,在全鄉農村中國小實行免費九年義務教育,現全鄉適齡兒童入學率達99.32%,鞏固率99.51%。二是加強農村衛生醫療基礎設施建設, 進一步發展農村衛生事業。2006年將目前村級現有的土木結構房屋改造為磚混結構,新建村級標準衛生室3個,進一步改善農牧民的就醫條件。新型農牧區合作醫療參合率達到102%。三是計生方面共組織醫療隊開展送藥上門、送宣傳資料、新婚登記、嬰兒出生登記等服務4次,並加大了對流動人口的計生工作。四是廣播電視方面進一步改善“三通”條件,加快農村信息化建設,以信息帶動經濟發展。全鄉現廣播電視覆蓋率達98.7%,有線電視入戶率達76%。

民族團結進一步加強, 全鄉政治大局保持穩定。2006年的綜合治理工作,以創建“平安和諧杜熱”為總目標,堅持“打防結合、預防為主”的方針,充分發揮了政法機關維護國家安全、打擊預防犯罪、化解矛盾糾紛的職能作用,處理各類違法人員48人。鄉司法所結合“五五”普法工作,聯合鄉派出所、工商所等單位,將第24年民族團結教育月與黨員先進性教育工作結合起來,深入宣傳《民族區域自治法》、《農業法》、《草原法》等法律法規,接受宣傳農牧民民眾7886人次,發放宣傳單3800餘份,共調解民事糾紛25起,成功解決23起,有效化解了民眾矛盾,“三個離不開”的思想深入人心,全鄉社會穩定。 信訪工作中接待民眾來訪25人次,涉及事項33件,其中31件已得到妥善處理,辦結率為94%。

新農村建設

(一)新農村建設步伐進一步加快。一是結合峽口南乾渠貫通,按照“十配套”要求,完成了闊克布拉克新村200戶牧民新居建設,新建一座國小,新建學校教室784平方米,完成5公里村幹道建設及120平方米的村文化室建設,並完成街道兩旁的綠化、硬化工程。二是完成鄉村道路35公里的通達工程,使烏河北岸各行政村及自然村連成一線;在牧家園新建1座吊橋,烏河兩岸的交通更加便利。三是結合福-恰公路貫通機遇,新建胡吉爾特、鐵斯甫阿坎、烏扎合特三個牧業新村,並按照“五有五配套”的新農村建設要求,建設抗震安居住房130餘戶;四是完成了鄉衛生院改擴建工程和農貿市場續建項目。

(二)小城鎮建設全面啟動,基礎設施得到改善。“十五”期間,杜熱鄉小城鎮建設全面啟動,固定資產累計投資2.5億元,基礎設施得到改善:完成了鄉級客運站建設,新建烏河混凝土大橋一座,徹底改變農牧民行難問題;完成鄉辦公樓、中學教學樓及配套鍋爐房建設;完成了索依勒特、烏亞勒鐵熱克等行政村的文化室、衛生室建設。新建電力收費營業室和石油公司加油站。搬遷新建占地面積3000餘平方米綜合農貿市場,1000餘平方米的中心衛生院、500平方米的中心獸醫站,1600平方米的新型活畜交易市場等一大批基本建設項目;建成了生產能力在千噸以上的宏達麵粉廠。2005年農牧民人均純收入達到4029元,比2001年提高了1600元。

(三)改革取得新的進展。在縣委、縣政府的領導下,首先是積極推進農村稅費改革,切實減輕了農民負擔。其次是鄉水管所實行改革以來,提高了工作人員的積極性和全心全意為人民服務的意識,從源頭上減輕了農牧民負擔。三是鄉獸醫站改革,取消了分片承包,農民可以自主選醫,獸醫人員轉變了作風,提高了服務水平。四是鄉衛生院改革以來,為衛生院注入了新的活力,防保工作得到了強化、社會滿意度有所提高。

2006年新農村建設情況一是進一步加快小城鎮建設步伐,進一步完善街道兩側的亮化、美化、綠化以及人行道的硬化工作,逐步形成了樹、灌、草立體種植效果,拆除了影響村容村貌的坑式廁所,修建了64座雙坑交替式改良廁所;鄉政府主街道鋪設人行道面磚2公里。同時,全面實施了各項新農村建設工程,並在地區新村杯建設工作中取得了優異的成績。二是進一步完善公共配套設施建設。鄉政府改水工程完成自來水管線延伸1公里;大壩村改水工程已投入使用,文化活動中心工程全面竣工。全鄉程控電話已達2000餘門,並且移動和聯通手機已服務全鄉;廣播電視得到普及,現全鄉現廣播電視覆蓋率達98.7%,有線電視入戶率達76%。三是切實做好抗震安居工程建設。為結束廣大農牧民的遊牧生活,2006年新建了一個牧民新村(拜格托別中心村)為主體,並配套實施了新村土地整理、渠系修設、道路建設、電力供應、自來水管道及村莊綠化等工程,每戶定居牧民不僅實現了定居,而且分得了50畝的草料地。

新疆阿勒泰地區行政區劃

| 師級 | 新疆生產建設兵團農十師 |

| 市級 | 阿勒泰市 |

| 街道 | 金山路街道辦事處 | 解放路街道辦事處 | 團結路街道辦事處 |

| 縣級 | 布爾津縣 | 富蘊縣 | 福海縣 | 哈巴河縣| 青河縣 | 吉木乃縣 |

| 鎮級 | 北屯鎮 | 阿葦灘鎮 | 紅墩鎮 | 布爾津鎮 | 庫額爾齊斯鎮 | 新疆可可托海鎮 | 恰庫爾圖鎮 | 福海鎮 | 阿克齊鎮 | 青河鎮 | 塔克什肯鎮 | 托普鐵熱克鎮 | 吉木乃鎮 |

| 鄉級 | 切木爾切克鄉 | 阿拉哈克鄉 | 汗德尕特蒙古族鄉 | 拉斯特鄉 | 喀拉希力克鄉 | 薩爾胡松鄉 | 巴里巴蓋鄉 | 切爾克齊鄉 | 窩依莫克鄉 | 杜來提鄉 | 闊斯特克鄉 | 沖乎爾鄉 | 也格孜托別鄉 | 禾木哈納斯蒙古族鄉 | 吐爾洪鄉 | 杜熱鄉 | 庫爾特鄉 | 喀拉通克鄉 | 鐵買克鄉 | 喀拉布勒根鄉 | 解特阿熱勒鄉 | 闊克阿尕什鄉 | 齊乾吉迭鄉 | 喀拉瑪蓋鄉 | 阿爾達鄉 | 薩爾塔木鄉 | 加依勒瑪鄉 | 庫勒拜鄉 | 薩爾布拉克鄉 | 鐵熱克提鄉 | 齊巴爾鄉 | 阿熱勒鄉 | 阿熱勒托別鄉 | 薩爾托海鄉 | 查乾郭勒鄉 | 阿尕什敖包鄉 | 托普鐵熱克鄉 | 托斯特鄉 | 恰勒什海鄉 | 喀爾交鄉 | 別斯鐵熱克鄉 |