簡介

20世紀50年代本溪社火活動

20世紀50年代本溪社火活動活動介紹

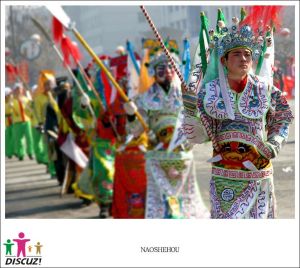

本溪社火

本溪社火社火是在節日和迎神賽會上表演的雜戲、雜耍。從民間流傳的“演社火,給神看”的民謠中,可以悟出其“祛瘟壓邪,納富求祥”的含義。

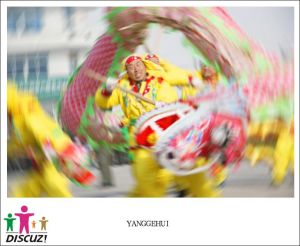

社火的活動時間主要集中在陰曆正月初五至十五之間,其中正月十五是活動的高潮。社火隊伍組織起來之後,要按照慣例,先拜廟,然後從村東走至村西,其名日“踩街”。最後,走至一處事先選好的場地,圈場演出,其名曰“定場”。

演出時幾齣戲的順序,要按照節目內容所反映的年代進行排列。演出結束之後,還要挨家挨戶拜年。每到一家,領陣人都要率領眾人在院內走個長蛇陣,其含義是把三災六難都捲走。如果誰家有病有災,就要在這一天的晚上大開門窗。凡見此景,“武身子”必須進門走一趟,意在驅趕瘟神。正月十五燈節的夜裡,整個隊伍要走到四處無人、不見燈火之處,卸掉裝束,意味著社火活動結束了。敲鑼打鼓地去,鴉雀無聲地歸是社火活動的一個顯著特點。

本溪社火表演程式是兩頭走陣中間打。走陣,顯然是受到本地地秧歌的影響。眾人在領陣人引導之下,走出長蛇陣(卷菜心)、八卦陣、六合陣等不同的陣式。本溪社火每次演出,都不得少於四出戲。角色均在二三十個以上。因為全是武戲,表演者大部分是武將扮相。也稱為“武身子”。背扎護背旗,手持兵器,表情嚴肅,威嚴雄壯。隊伍中惟有領陣人不化妝,手拿一面3尺見方白地紅邊中間繡“令”字的令旗。走陣結束後,緊接著便是依次表演的一出出戲,戲的內容和情節是通過武打動作展示出來的。最後再以走陣結束。每次表演時間大約在2—3個小時。

表演程式

本溪社火

本溪社火本溪社火的表演程式比較複雜,它的表演區域,有正場和反場之分。以鼓為中心,演員背向鼓時為正場,面向鼓時為反場。每出戲的主要角色,稱為“架梁的”(即武打藝人)。以兩伙藝人做完一套動作的“亮相”為一個單元,叫做“定式兒”。每個角色的出場動作,統稱為“拉架”。每出戲開場即出的,便是“架梁的”,他的出場動作多以“飛腳”為主。在煞鼓點(打鼓時的停頓)的同時“定式兒”,這時他必須站在正場的位置上。然後,再接做一套“拉架”動作,在煞鼓點的同時,又在反場做“定式兒”。其他的角色,則站在反場的位置上,與“架梁的”對峙。開打前,先由鼓師煞住鼓點,然後以“架梁的”頓搶為號,鼓師大喝一聲“嗨!”鼓點驟起,意味著開打。開打,是戲曲中的術語,就是戰鬥,武秧歌的開打,分為五個回合。第一回合叫“原位”,也就是說。對打的雙方,做完套路動作之後,又各自回到原來的位置。第二回合叫“單劃合”。“劃合”很像戲曲中的“過合”,也是一種調度手段,你來我往,互易其位。往來一次稱“單劃合”;兩次則為“雙劃合”。第三回合叫“橫場”,即對打雙方分別從正場和反場的位置調度到鼓的左右兩側。第四回合叫“雙劃合”。第五回合叫“敗場”,即戰敗之後的退場。無論哪個角色,手中拿什麼樣的兵器,無論是幾個人的開打,都要做這五個回合的動作。每個回合所做的套路動作,幾乎是一樣的。例如:刀對槍的第一回合,從“轉身槍花”開始,接“鳳凰三點頭”、“劃合”、“回馬槍”和“轉身擋槍”,再接“鳳凰三點頭”、“攪槍”、“定式兒”,直到第四回合結束,動作沒有變化。第五回合在此基礎上,又增加“連三槍”、“泰山壓頂”等動作。雖然動作略有增加,但大同小異。這是一套比較完整的武打陣勢,或稱做套路。本溪社火的每出戲,均以“架梁的”被馴服或被抓獲而告終,例如:《百草山》的白大娘,《三英戰呂布》的呂布,《對松關》的羅章,《九龍山》的楊再興。

表演使用兵器

本溪社火表演中使用兵器種類較多,如:刀、棍、槍、劍、錘、鞭等。動作套路也較多,如:“刀對槍”、“槍對棍”、“槍對三節鞭”、“槍對斧”、“槍對雙刀”、“槍對槍”等。使用不同的兵器,有著不同的“定式兒”,因而“定式兒”也就很多,如:“弓步舉槍”、“虛步持刀”、“正步背棍”、“弓步持斧”等。根據兵器的不同性能和特點,把這些動作融合在不同的動作套路之中。

特點

本溪社火沿用古老的傳統形式,又融進了當地的民俗,謂之“武秧歌”而不扭,以武為主,充分利用十八般兵器,顯示“武”的力量,從而形成一大特色。社火藝術歷史悠久,可稱之為中華民俗文化的“活化石”。早在“七五”期間,本溪社火就同本地的寸蹺秧歌、桓仁滿族自治縣的乞粒舞、乞丐舞、唱月等被《中國民族民間舞蹈集成•遼寧卷》作為文化遺產收錄,對於它的挖掘、搶救不但為民族學、民俗學、歷史學研究提供了有力的佐證,同時對進一步保護民族文化的多樣性有著極其重要的藝術和歷史價值。

本溪社火

本溪社火本溪社火具有民俗性、融合性、穩定性。它充分展示了本溪地區民間習俗的特徵,是中原文化與東北文化進一步融合交流的產物。本溪社火以村落為單位,各村都有自己傳統的社火種類,又有自己的師承關係。傳承方式以師徒之間口傳身授為主,對內只傳男不傳女,不允許本村人到外村傳授技藝,因此本溪社火形式雖然單一,但內容穩定。本溪社火的傳承譜系:一代藝人王亭禮(臥龍地區)。二代藝人袁玉章(臥龍地區),學藝時間1932年。三代藝人呂松林、安成中、謝英(同江峪地區),學藝時間1940—1950年。四代藝人楊合禮(同江峪地區)、馬永純(蜂蜜砬子村),學藝時間1965、1963年。

代表節目

本溪社火的代表節目有《百草山》、《鳳鳴關》、《對松關》、《虎牢關》等,而《盜仙草》、《天門陣》、《神農捉野苗》等尚在整理挖掘中。同江峪社火隊目前編排的節目有《三英戰呂布》、《對松關》、《長坂坡》,楊和禮介紹說,由於現代人對歷史故事不太了解,明年春節社火隊再演出的時候,他準備加入一些解說,他還準備將《岳飛傳》的一些片斷以及二人轉中《雙鎖山》之類的節目吸納過來,多排幾齣節目。楊和禮對記者說,本溪社火能留存到現在已經很不容易了,再不好好保護、不繼承下去就會失傳,現在社火得到各部門的重視,他是打心眼裡高興。

保護

上世紀80年代,本溪市民眾藝術館、本溪縣文化館組織相關人員對本溪社火進行過普查、研究,已撰寫、編輯出版了《遼寧民族民間舞蹈集成•本溪卷》,對包括本溪社火在內的民族民間舞蹈作了較為全面的記述,保存了這些藝術形式的珍貴資料,使之得到較好的靜態保護。在本溪社火被列為遼寧省非物質文化遺產試點項目後,本溪市民眾藝術館、本溪縣文化館組建課題組,收集、整理本溪社火的相關資料,挖掘、研究這一古老的藝術形式,撰寫論文、指導恢復排練、制定保護方案,將本溪社火正式提上保護日程。本溪社火在2008年6月,經國務院批准列入了第一批國家級非物質文化遺產名錄(擴展項目)。

非物質文化之民間舞蹈

| 與“物質文化”相對,人類在社會歷史實踐過程中所創造的各種精神文化。本任務即盤點我國民間的舞蹈。 |