普蘭鎮

普蘭鎮地理位置

位於納木阿比峰和那尼雪峰之間的孔雀河(藏語稱馬甲藏布)谷地,地形狹窄,因來自孟加拉的濕潤空氣被高山擋在這裡,得以形成氣候溫和,降水豐沛,寒暑宜人的高原小氣候。國家級著名山峰,位於西藏自治區阿里地區普蘭縣城東部。普蘭縣城就在其山腳下,距離阿里地區行署所在地獅泉河鎮約400公里。80年代經中國外交部同意向國內外遊客開放。屬高原登山探險旅遊風景區。

在瑪旁雍措的南緣,納木那尼山峰瀕湖崛起,整座峰體是由最新一代花崗岩構成,更顯出博大雄奇的非凡氣度。峰頂海拔7694米,成為喜馬拉雅山和岡底斯山這兩條弧形山系的西翼之首。藏民稱為“聖母之山”或“神女峰”。在神話傳說中,納木那尼峰列喜馬拉雅五座神女峰的第五,主掌智慧福壽。納木那尼峰方圓約200平方公里,主要有6條山脊。西面的多條山脊呈扇形排列,山脊之間是巨大的冰川;東面唯一的山脊被侵蝕成刃脊,形成一個近2000米高的懸崖。80年代對外開放,作為專業登山活動區和科學考察區,接待過中外聯合登山隊組織的登山活動和地質考察活動。1985年,中日聯合登山隊首次登頂成功。在這裡喜馬拉雅山和岡底斯山相距很近,使納木那尼峰和岡仁波欽峰兩座山峰隔湖相望,遊人佇立湖邊,可以將不同風格的兩座奇峰盡收眼底。納木那尼峰比岡仁波欽峰高1000米有餘,它的東西兩翼冰峰雪嶺連綿逶迤,形成一道冰雪長垣,拱衛在青藏高原的南緣.它兩側的喜馬拉雅山峰相對低矮,並退離湖邊,像是刻意突出納木那尼峰的雄偉和恢弘氣勢。

每至暖季,在藍天碧水之間,如茵的青草像是一卷綠色的絨毯,纏繞在峰底。從草地向上直到雪峰之間,暗色的花崗岩岩石巍然屹立,構成了十分豐富的景觀層次和色彩對比,使人流連忘返。納木那尼峰南臨馬甲藏布(孔雀河)河谷,來自印度次大陸的暖濕氣流沿南坡爬升,降水量隨海拔增高而遞增。納木那尼峰高出雪線2000餘米,因此,峰頂是一片冰雪皚皚的世界。頻繁的冰雪活動是納木那尼峰又一大勝景,厚重的雪蓋,常因細微的外因而引致壯觀的雪崩,瀑布般的雪崩下瀉1000餘米,濺起一團團迷朦的雪霧,低沉的轟鳴迴蕩在山谷。納木那尼峰陡峭的峰頂和山脊是由冰雪活動雕飾而成的角峰和刃脊。在雪線附近分布著規模不等的冰雪幽谷,崩落下來的積雪在谷底集結成冰川,這裡是現代冰川的搖籃。納木那尼峰的現代冰川包括山谷冰川、懸冰川和冰斗冰川等多種類型,而規模宏大的古冰川活動也留下了十分典型的古冰川地貌,例如U形谷和冰磧墊等。高大的冰雪峰體,對周圍大氣有冷卻作用。特別是在暖季,海洋季風帶來的水蒸氣凝結成雲霧籠罩著峰頂。在乾燥的冷季,即使晴空萬里,也時而在峰頂的一側,遙見一縷狀似三角旗的雲片逐漸升起,隨風飄逸,因而被形象地稱作“旗雲”。如果旗雲的末端上翹,表示峰頂風力輕弱;旗雲末端平直,表示峰頂風力一般;旗雲末端下垂,表示風力強勁。它就像一座風向標和風力計,告示著登山者們峰頂的風力和風向狀況。

納木那尼峰

納木那尼峰納木那尼登山探險游:主要登神女峰,遊覽神山聖湖。主要面向國內外高端探險市場。主要登山路線為納木納尼西北坡登山路線。主要集散與服務點為納木納尼登山大本營。停留時間為30—60天。

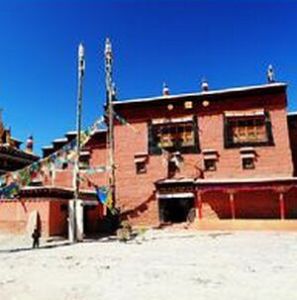

古格名剎“科加寺”

標籤:西藏阿里普蘭縣科迦寺上路弘法

1

1(題圖:與格魯派的拉薩三大寺相比,普蘭的科加寺只能算是個小廟了。但是如果到了普蘭,你一定要抽時間到科加寺去看一看。因為科加寺“廟小名氣大”,讀藏地佛教史,肯定少不了會提到這座藏地“名剎”。甚至有人稱它為藏傳佛教後弘期“上路弘法的起點”。之所以這么說,可能是因為後弘期上路弘法最有名的譯師仁欽桑布(958—1055年)曾任此殿的住持,科加寺曾被看作是仁欽桑布在阿里地區所建包括“托林寺”在內的108座寺廟的“母寺”。更重要的是,後弘期最有名的大師“阿底峽”(982-1054年),在1042年入藏時,就是走的科加寺這條路線。而且,有關這座寺廟的修建,還有許多離奇的傳說)

2

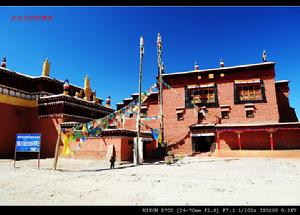

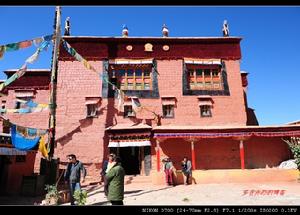

2(左圖:遠望科加村中的科加寺。科加村位於孔雀河東岸,坐落於尼泊爾通往阿里的交通要道上,自古就是尼泊爾出入阿里地區的必經之路。藏傳佛教在吐蕃時代,即所謂“前弘期”(從松贊乾布時期佛教傳入西藏-朗達瑪滅佛吐蕃滅亡,公元842年),佛教主要集中在王室及上層社會,民間影響不大。但後弘期(從978年山南吐蕃王室後裔“益希堅贊”派人去安多地區學習佛法開始),佛教僧侶們主要沿交通要道等貼近民間的地方傳法,因此許多寺廟都修建於通衢大道之側)

3

3(右圖:科加村內的景象。這裡由於邊貿發達,所以村民比較有錢,加上普蘭縣想把這一名村,打造成對外視窗,所以村內道路全部硬化,面貌煥然一新。而且遠處還有雪山襯托,只這村景,就值得一觀。這個地方原來的名字叫作“傑馬塘”,我沒有看到藏語的原文,查藏漢大辭典估計是“aqamtang”(拉丁轉寫),意思是“柔和草灘”、“好草灘”。就因為有了一個科加寺的傳說,這裡才改名為“科加”。)

4

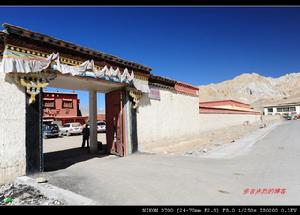

4(左圖:科加寺的大門。科加寺的來歷,得先吐蕃滅亡時說起。842年吐蕃贊普朗達瑪滅佛,被一個修行的喇嘛給刺殺了(這個喇嘛的故事,我在逛扎耶巴寺的博文中講過)。他的兩個妃子,各擁一位王子,互不服氣,打成一團。其中小王妃的兒子“微松”,被趕到了今天山南這個地方,偏居一隅做王。微松死後,他的兒子“貝科贊”繼續偏安為王。但好景不長,不久發生了平民暴動,貝科贊被殺死。他的長子在今天的江孜繼位,形成“雅隆覺臥王系”,他的次子“吉德尼瑪袞”無法在衛藏立足,只好向西逃到了阿里。他娶原象雄一部落頭人的女兒為妻,並繼位為王。傳說他在今天普蘭縣的朗欽日山上的噶爾東(在孔雀河北岸),建立了“辜卡尼松宮堡”。他死後,為了避免自己的兒子再自相殘殺,就把阿里地區分給了他的三個兒子,是為“阿里三圍”。其中他的次子“扎西德袞”分封在今天普蘭、札達一帶,形成“古格王系”。扎西德袞死後,其長子“闊日”即位。這就是那位自願出家為僧、後來修建了托林寺的“拉喇嘛意希沃”。也就是在這位闊日時期,科加寺開始興建)

5

5(右圖:不知是這位“愛僧袍不愛王冠”的闊日兄是念佛念瘋了胡亂想像,還是虔心感動了上蒼,他居然遇到了天上掉餡餅的好事。據說在他還沒有入寺為僧的時候,當時普蘭這裡來了7個印度雲遊僧,臨走時給他留下了七大包銀子!當時有人對他說,這是財神“贍巴拉”(就是藏地有名的黃財神,在寺廟門口常可見他一隻手拿著一頭鼠狀動物的形象,那鼠據說能吐金錢。在漢地他是四大天王之一。“贍巴拉”漢文譯為“布祿金剛”)賜給你的,得供起來。於是,他就把這七大包銀子供在王宮附近的“色康大經堂”中。後來可能覺得供著幾包銀子,既不安全,也沒有什麼欣賞價值,於是就請來尼泊爾工匠和克什米爾工匠,在今中尼邊界的一個地方,將銀子鑄成了文殊菩薩像。造好後,請他先前派到印度學成歸來的仁欽桑布大師開光,然後用木輪馬車運往噶爾東的色康大經堂。但行到今天的科加這個地方時(當時叫傑瑪塘),車卡在了一個大石塊上,怎么也走不到了。大家正在一籌莫展,忽聽菩薩開口說話了,說的是“科加!科加!”啥意思呢?藏語“科”的意思是“旁邊、附近”;“加”的意思是“附著”,那就是佛像想“依附於此地”。當時可能國王闊日也在場,聽到佛像開口了,這位平時從來不笑的“冷峻聖人”,居然也開口笑了。於是,就在此地建寺立像,並將這裡改名為“科加”。下圖就是安放著這位會說話的菩薩像的“覺康殿”。它是坐南朝北的,所以正午時,拍照就有些逆光)

6

6(左圖:這是覺康殿邊上的百柱殿,坐西朝東。據說這是科加寺在安放了菩薩像後,最早建起的大殿。它與覺康殿都是仿照佛教的“曼荼羅”(壇城)的形式建的,所以是多邊的“亞”字型,而不是四方型。目前由於僧眾不多,以前又曾被破壞過,所以只有二樓用作僧舍等,寺內頌經、作法事的活動,主要改在覺康殿內進行了)

(右圖:會說話的文殊菩薩像,即中間的那位。闊日

7

7自己不做國王,把王位傳給其弟“松艾”,松艾死後,其子拉德繼位,拉德王為他伯父鑄造的這尊菩薩像,修建了寶座。據說當時國王要求嚴閉寺門,禁止外人觀看寶座如何成形。但寺主等到第五天,實在等不及,就偷偷打開了寺門,致使寶座上的蓮花有的沒有完全開放。有趣的是,藏地同樣的故事,往往你可以聽到“克隆版”:據說在另一位古格王時期,國王正在念誦有關財神“贍巴拉”的經文。這時外面就來了不少蒙古商人,商人臨走時,將財寶暫存在王宮裡,說3年後如果不來取,財寶就歸國王——怎么總遇到這等好事兒?3年過後,沒人來取,於是國王打開包裹,發現銀幣上刻有“贍”字的字樣,說明是財神所贈。但很奇怪的是,他沒有用這銀子鑄財神

8

8像,卻加鑄了觀世音與“金剛手”兩位菩薩像,分立在原來的文殊像兩側。這3位菩薩在藏地稱為“三怙主”,經常同時出現的。我也比較喜歡送有同時畫有這3位菩薩的唐卡,他們分別代表“仁(觀音)、智(文殊)、勇(金剛手)”,送人有很好的祝福意涵。在我看來,這3位菩薩肯定是同時鑄成並立在這裡的)

(右圖:那塊阻止佛像前進的大石頭,也很有來頭。

9

9據說在石頭阻止佛像車前進之前的若干時候,有一位大師在附近的山上修行(科加寺周圍山上修行洞甚多,據說這些修行洞都對著科加寺)。他的一位徒弟每晚到傑馬塘邊打水時,總能看到有一處地方有亮光。他很驚訝,但是每次回去,總是忘了對師傅說。有一天,他打水時又看到那發亮之物,他便把一塊石頭放在自己的袍子裡,以提醒自己向師傅匯報這件事。但到了師傅面前,卻又忘了這回事——典型的兒童打醬油的故事!最後,在給師傅倒茶時,突然石頭從袍子裡掉了出來。這一回,輪到師傅驚訝了:你小子,侍候我不耐煩了,要打死我?小徒弟這才想起那點亮光的事,如實稟告。二人出外察看,只見一個巨大的石塊。師傅說:這是一塊聖石,它出現在這裡,預示這裡將成為聖地,有位大神將會到來!後來的文殊菩薩像,就立在這塊石頭上。為了讓遊客看清,現在在這座佛像底座上還專門開了個洞,可以看出原來的石頭有點綠色,莫非是塊寶玉?石上立佛,在藏地似有特殊寓意。傳說松贊乾布與他的妃子所建的第一座佛殿,就在一塊大石頭上,那就是拉薩北山上的“帕崩喀”!)

寺內除了有佛像,也有不少護法神之類的像。最奇的是一個吊著的人像,開始我以為是受到詛咒的什麼人,但寺中僧人說,這是一位當地的護法神,專門保估人們平安的。不知是不是馬麗華提到的那位護法神,據說他生前是位部落酋長,因與人打架被勒死,死後陰魂不散,總在周邊怪叫。最後從薩迦寺來了一位僧人,將他收服,並封為護法神。這位護法神有時會附到活人身上,預言事情之類。但這活人要想神靈附體,也得讓別人用布帶狠狠勒脖子,勒得越緊,預言越靈,云云。

寺中的年青喇嘛。目前科加寺屬於薩迦派,這也是上面所講,當地厲鬼被薩迦派僧人收為護法神的緣由了。科加寺建寺之初,應屬噶當派(阿底峽是噶當派祖師),而且是噶當派重要的祖寺之一。後來改奉直貢噶舉派。直貢噶舉派的主寺直貢寺,在今天拉薩的墨竹工卡縣境內,位於拉薩河上游(我在以前的博文中也貼過不少此寺的圖片,此寺天葬最有特色)。為什麼科加寺會改奉直貢派呢?原來,在藏地,直貢派一度勢力最強,當年蒙古大軍要找代理人統治藏地時,首先找的就是直貢噶舉派,只是當時直貢派掌門人覺得自己年紀大了、見蒙古人吉凶未卜,才推薦薩迦派的薩班去了。結果薩班與他的侄子八思巴和蒙古人混得爛熟,最後成了藏地的主人,直貢派反而不服,被薩迦派請來蒙古大軍,攻入直貢山谷,一次殺死上萬人。——這是後話。在直貢噶舉派勢力強大時,曾派出不少人到噶舉派創始人之一米拉日巴修道的名山“岡仁波齊”修道傳法,並在神山邊上修了不少直貢噶舉派的寺廟。神山離科加寺很近,當時科加寺估計也被劃入直貢噶舉派的範圍。後來薩迦派勢大,科加寺又改奉薩迦派——畢竟薩迦比直貢寺離這裡近得不是一點半點。

儘管科加寺屬了薩迦派,但科加這裡的民間卻屬於阿里風情,裝束與薩迦所代表的後藏和直貢所代表的前藏(衛)有很大不同,尤其是他們戴的小帽,在衛藏與林芝一帶都是看不到的。不過,由於現代浪潮的衝擊,許多傳統服飾已很少見了。寺前的這些老人小孩,衣著已與外界差不許多了。

同行者找來了村里藏戲隊。 原以為是當地人穿當地人服裝表演當地的節目,所以就同意了。沒想到與衛藏的藏戲差不多,所以只好簡單地領略了一下。幸好這裡還能看到虔誠的拜佛人,讓人感到科加寺的靈氣尚在,餘韻猶存。遠去的科加。附近雪山的修行洞,不知是不是真如同行者所說,全部都對著這一古格名剎?)

鄰國

是一座邊境小城,與尼泊爾、印度相鄰。普蘭和亞東、樟木口岸同屬西藏自治區的重要口岸。南距中尼邊境約10公里,北距阿里地區噶爾縣政府所在地獅泉河鎮398公里。邊境概況

普蘭有中國海關和邊檢,但卻不是中國正式出入境口岸,想取道這裡到尼泊爾的人,必須在申領尼泊爾簽證時註明經普蘭口岸出境,否則即使有尼泊爾簽證,也不讓出境。阿里地區的鄉鎮

| 阿里地區位於中國西藏自治區的西部,地處青藏高原北部-羌塘高原核心地帶。東起唐古拉山脈以西的雜美山,與那曲地區相連;西及西南抵喜瑪拉雅山西段,與印度、尼泊爾及克什米爾地區毗鄰;南連岡底斯山中段,臨日喀則地區仲巴縣、薩嘎縣;北倚崑崙山脈南麓,與中國的新疆維吾爾自治區相鄰。全區面積30多萬平方公里。平均海拔4500米,共轄7個縣,36個鄉(鎮),144個村(居)委會。人口僅6萬,是世界上人口密度最小的地區。 | |

| 縣 | |

| 鄉 | 昆莎鄉| 左左鄉| 門士鄉| 扎西崗鄉| 巴嘎鄉| 霍爾鄉| 熱幫鄉| 日松鄉| 東汝鄉| 薩讓鄉| 達巴鄉| 底雅鄉| 香孜鄉| 曲松鄉| 雄巴鄉| 亞熱鄉| 擦咔鄉| 先遣鄉| 麻米鄉| 洞措鄉| 古姆鄉| 察布鄉| 磁石鄉| 曲洛鄉| 江讓鄉| 達雄鄉| 文布當桑鄉| 多瑪鄉| 物瑪鄉 |

| 鎮 | 獅泉河鎮| 普蘭鎮| 措勤鎮| 革吉鎮| 改則鎮| 托林鎮| 日土鎮 |