文學

文學方面,中國小說史上的四大名著中的《西遊記》、《水滸傳》、《三國演義》就是出於明朝。馮夢龍加工編輯的三部白話短篇小說集“三言”(即《喻世明言》《警世通言》《醒世恆言》)每部四十篇,共一百二十篇

萬曆時期,猛烈反對前後七子的擬古主義,有以公安袁宗道、袁宏道與袁中道為代表的公安派。他們認為文學是隨著時代的變化而變化的,有各個不同的時代,即有各種不同的文學。竟陵鍾惺、譚元春為代表的竟陵派主張獨抒性靈,並且乞靈於古人,目的為“引古人之精神以接後人之心目,使其心目有所止焉,如是而已矣”。

學術

哲學思想上,王陽明繼承陸九淵的“心學”並發揚光大,他的思想強調“致良知”及“知行合一”,並且肯定人的主

而明代晚期書院的興盛,衝擊官學的地位。許多知識分子利用在書院講學之際藉機批評時政,例如曾講學於東林書院的顧憲成及高攀龍,就常諷刺時政,也使東林書院成為與當權派對抗的中心,進而造成東林黨爭。當時學者也會借用寺廟周邊的空地舉行“講會”,倡導新的思想價值與人生觀。

宗教

明朝的興起與元末信奉明教與白蓮教的紅巾軍息息相關,所以明太祖建立明朝後對宗教採取抑制和利用兼併的政策。他主要希望阻斷摩尼教、白蓮教與彌勒宗等宗教組織再度變成反朝廷的起事軍,並且希望利用佛教、道教等宗教的力量來維護社會秩序。結果,得到“皇糧”全面保障的佛教與道教演變成缺乏精神上的創新追求,亦脫離廣大信眾,民眾轉而尋求民間宗教作為慰藉。明朝流行對不同宗教兼容並取傾向,民間宗教性信仰、習俗多樣而活躍。基本精神在信仰自由主義、保持國家政治世俗性質、維持社會穩定和國家對社會的控制。集中體現這些政策精神的仍是儒家政治社會理念並倚賴士大夫群體的努力。其變動因素和矛盾來源,則在諸教向國家政權機關的滲透、皇室特殊化行為、民間泛神論多元信仰傾向、部分士大夫的信仰綜合主義。在此期間,回族的形成與猶太教的消亡,表現出作為外因的社會環境(特別是政治壓力)與作為內在動力的宗教本土化、世俗化運動,對宗教發展有著至關重要的影響。

明朝中期以後,佛教受皇室宗教活動加強的刺激與儒家的矛盾尖銳起來

明朝還是信仰伊斯蘭教諸民族、藏傳佛教黃教的形成和發展,以及天主教在中國傳播的重要時期。伊斯蘭教在社會生活中相對封閉,在明代政策中大體上表現為一個民族政策問題而不是一個宗教問題,基本與國家以及其他社會成分相安無事。明朝中期以後,天主教再度傳入中國,當時士大夫尋求改革,明朝對天主教大致寬容。

教育

明朝初期實行“科舉必由學校”的政策,明太祖多次強調:“古昔帝王育人材,正風俗,莫不先於學校。”並將學校列為“郡邑六事之首”,以官學結合科舉制度推行程朱理學,而不重視書院,書院因此沉寂近百年之久。也因此,明朝中早期最重要的教育機構也就是國子監。而各府、州、縣政府也皆立學校。府、州、縣學的學生稱為生員,俗稱秀才或相公。明處生員數目有定額,大致府學四十人,州學卅人,縣學廿人。明代中後期,地方官員六事皆舉者極少,“學校之政之修也久矣”,因此傳統書院再次承擔起培養科舉人才的重任。明代書院的創辦,以嘉靖年間為最多,據統計,明代書院共有1239所。書院的經費來源,大體上可以區分為官方撥置、和私人捐贈。由於政治上的牽連,書院屢遭劫難,歷史上共有四次禁毀書院的記載,但官方越是禁止,民間開辦的書院就越多。科舉在明朝是正式的選拔官吏制度。科舉考試分為兩級,每三年舉行一次,稱為大比。科舉考試的內容主要是四書五經,考生必須用八股文做答。所謂股,即對偶之意。八股文萌芽於宋朝,形成於明成化以後。由於八股取士的制度,讀書人既不通經史,又不諳實際,嚴重束縛民眾智慧的進步。

科技

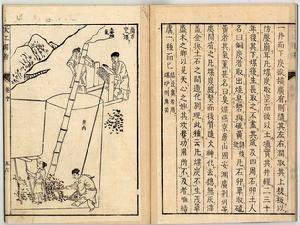

伴隨著西學的傳入,中晚明的科學技術出現新的進步。中晚明科學著作眾多,如李時珍的《本草綱目》、宋應星的《天工開物》、徐光啟的《農政全書》、方以智的《物理小識》、程大位的《算法統宗》、吳有性的《瘟疫論》、徐霞客的《徐霞客遊記》,這些科學家幾乎都是明朝有功名的士子。1637年宋應星在《論氣·氣聲》中對聲音的產生和傳播作出合乎科學的解釋,認為聲音是由於物體振動或急速運動衝擊空氣而產生的,並通過空氣傳播,同水波相類似。方以智在《物理小識》中提出:“宙(時間)輪於宇(空間),則宇中有宙,宙中有宇。”提出時間和空間不能彼此獨立存在的時空觀。在《物理小識》中正確地解釋蒙氣差(即大氣折射)現象。民間光學儀器製造家孫雲球製造放大鏡、顯微鏡等幾十種光學儀器,並著《鏡史》。明朝宗室在科技上也有極大的貢獻,朱載堉世界上第一次正確地提出十二平均律,並在數學、天文學方面亦多有建樹;明初周王朱橚把四百餘種植物種於府內,並讓王府畫工將植物繪圖編製成書,名為《救荒本草》。《救荒本草》共記有植物414種,並詳細描述各種植物的形態、產地、生境、可食用部位和食用方法,是生物學歷史上的重要書籍。中晚明的軍事科技也有所進步,各種新式火器大量湧現。西方的佛郎機火炮、紅衣大炮都迅速在中國製造和使用。還有一些專門的火器論著出現,如茅元儀所著之《武備志》。

明朝末期,隨著耶穌會傳教士的到來,在他

藝術

繪畫

明代的繪畫成就巨大,大致偏重於文人畫派,往上承襲唐、宋、元三代的體系,再經過充分發揮後而自成一家的。明代畫風迭變,畫派繁興。在繪畫的門類、題材方面,傳統的人物畫、山水畫、花島畫盛行,文人墨戲畫的梅、蘭、竹及雜畫等也相當發達。其中最興盛的山水畫派可分為氣勢恢弘的浙派、蒼勁活潑的院派與清麗縝密的吳派三種。著名的書畫家如擅長花鳥的徐渭、擅長人物畫的陳洪綬,“明四家”沈周、文徵明、唐寅和仇英,山水畫大師董其昌。明朝繪畫以山水和花鳥為主。人物畫和社會風俗畫相對較弱。由於宗教藝術在明朝的衰落,明朝的雕像改以城隍、孔子、關公、岳飛等為主。戲劇

在明朝時期,傳統雜劇逐漸衰落,而傳奇劇走向繁榮。在嘉慶後期到萬曆初期出現三部優秀的傳奇作品,即《寶劍記》、《浣紗記》及《鳴鳳記》。明代戲劇的集大成者是湯顯祖。他的代表作是臨川四夢(即《南柯記》、《邯鄲夢》、《紫釵記》及《牡丹亭·還魂記》)。南戲在明朝也進入最繁盛的時期。明朝的文學與戲劇在對“情慾”的描寫上是較為開放的,例如《牡丹亭》一劇中就充滿許多對少女情懷的正面刻寫。書法

明朝朝廷極力推崇書法,明朝書法以行書和草書為主。明初書法陷於台閣體泥沼,沈度學粲兄弟推波助瀾將工穩的小楷推向極致,“凡金版玉冊,用之朝廷,藏秘府,頒屬國,必命之書“。二沈書法被推為科舉楷則,於是台閣體盛行。明中期吳中四家崛起,書法開始朝尚態方向發展。祝允明、文徵明、王寵與唐寅是這個時期的代表,書法開始邁入倡導個性化的新境域。晚明書壇興起一股批判思潮,書法上追求大尺幅,震盪的視覺效果,有名的有張瑞圖、黃道周、王鐸與倪元瑞等,而帖學殿軍董其昌仍堅持傳統立場。建築

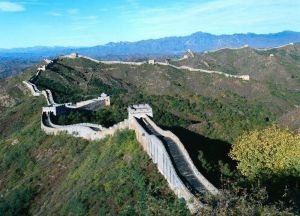

明代的建築工藝創下新成就。南京和北京城池都是偉

服飾

元朝滅亡,明太祖朱元璋登基後,詔令“衣冠制度悉如唐宋之舊”,因此明朝漢族男子服式沿襲大襟右衽交領和圓領這兩種傳統服飾式樣。但又大量吸收元代服飾特點,發展出曳撒、兵笠等特色服飾。明代婦女的服裝,主要有衫、襖、霞帔、褙子、比甲及裙子等,衣服的多變與款式做工達到一個高峰。不過明朝滅亡後,服飾也因滿清剃髮易服政策而消散,僅在朝鮮文化、越南文化、琉球文化中被保存下來。軍事學

明代的軍事技術、裝備和作戰方法有較顯著的變化,軍事理論研究有較大的發展。洪武年間,各地衛所駐軍已有百分之十裝備火銃。永樂前期創建了世界上最早的火器部隊神機營。明中期戚繼光編練的水、步、騎、車、輜重等營,使用**炮等火器的士兵已占編制總數的一半左右,車營平均每十二名士兵裝備一門火炮,騎兵裝配六十門虎蹲炮。明後期由於倭寇侵擾,北邊警繁,歐洲殖民者的尋釁,促使一些學者提出經武練兵和充實邊防海防的許多新觀點、新措施。各具特色的軍事著作紛紛問世,主要有最早提出御近海、固海岸、嚴城守的海防戰略理論和繪測沿海地圖、海防圖的《籌海圖編》;以練兵、教戰、用器、布陣見長的名著《紀效新書》、《練兵紀實》、《陣記》;精於火藥、火器研究的《兵錄》;茅元儀輯的大型軍事類書《武備志》,匯集了歷代軍事理論、戰略戰術、軍用物資等方面的重要史料,實際上是一部資料豐富的軍事學史。此外還有傳播西方火器製造和使用技術的《神器譜》、《西法神機》、《火攻挈要》等。文獻學

明代編輯了大量的類書和叢書。其中類書《永樂大典》世界馳名,共二萬二千九百三十七卷(包括目錄凡例),一萬一千零九十五冊,輯入經、史、子、集、釋藏、道經、戲劇、平話、工藝、農藝等圖書七八千種,是中國最大的一部類書。隨著民間刻書業的發展和封建地主知識分子的要求,江南地區刊刻叢書者很多,有關各代歷史特別是明代歷史的有《今獻匯言》、《歷代小史》、《紀錄彙編》、《百陵學山》、《鹽邑志林》、《國朝典故》等。這些書的問世,開清代叢書大盛之先,但是搜書求種類多而非全本,刻字亦多有訛誤。