簡介

敬齋箴

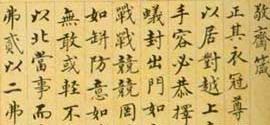

敬齋箴台閣體其特點是:字型方正、光潔、烏黑,大小一律。在當時是一種比較實用的書體,若參加科舉考試者不寫這種書體,就很難中舉。

清周星蓮《臨池管見》:“自帖括之習成,字法送別為一體,土龍木偶,毫無意趣”,故“台閣體”是書法品評時的一個貶詞。

由來

皇帝個人喜好

明代初期,太祖朱元璋、成祖朱棣,由於個人喜好,他們都曾大力提倡書法,一時帖學大盛。成祖下詔求海內擅書之士,邀集於翰林院,倍加恩寵。

內制、外製需要

台閣體之所以會產生的直接原因,主要是朝廷出於寫內制(系皇帝文誥)、外製(系中書機構所撰詔敕)的需要,於是詔四方工書者入宮,負責繕寫誥制、詔命、玉牒、匾額等,尤其是書寫內制者,更被授為中書舍人之職。明永樂年間,由於《永樂大典》的編修和繕寫,中書舍人需求量由原10人增至40人,而對於書寫也更加嚴格。

官員書寫帶動

永樂、正統年間,楊士奇、楊榮和楊溥先後入直翰林院和文淵閣,寫了大量的制誥碑版,以姿媚勻整為工,號稱“博大昌明之體”,即“台閣體”。

科舉選拔標準

明代開科選士時,皆用楷書答試卷,務求工整。字寫得欠佳者,即使滿腹經綸,也會名落孫山。這對當時書法藝術風貌產生過較大影響。因此,讀書人寫字,惟求端正拘恭,橫平豎直,整整齊齊,寫得像木版印刷體一樣,這就形成了明代的台閣書體。

影響及發展

台閣體書法是書法藝術史的一種特殊現象。它對於書家的才華、性情無疑是一種無形的束縛,是對書法抒發情性本質的悖反。但也由於皇權的需要和提倡,推動了帖學書法的發展,還是有其積極貢獻的。

在明初,統治者強化中央集權和專制統治,這時台閣體書法應運而生,至永樂年間達到鼎盛,影響波及朝野間的整個書壇,成為當時書法藝術的主要表現形態。台閣體書法在永樂、宣德年間占據著書壇30餘年的統治地位,至成化、弘治年間衰落。

主要名家

台閣體書法的主要名家,大多任朝廷的中書舍人,其代表人物即有並稱“二沈”的沈度和沈粲兄弟、沈藻(沈度之子)、姜立綱。

最典型的台閣體書法風貌創立人――沈度(1357年至1434年),字民則,號自樂,明代松江華亭(今上海市松江)人。據史料記載,沈度性敦實,少力學,博經史。明洪武年間舉文學不就,永樂二年(1404年)48歲時以精書而被明成祖朱棣召入翰林院,任侍講學士(系明代翰林院掌講經史的從五品官職)。他擅隸書、行書,尤精楷書,端雅正宜,一片廟堂氣象。他是明代初期書壇上稱雄的“二沈”之一。

台閣體最後一位代表人物――姜立綱,字廷憲,號東溪,浙江瑞安人,生卒年不詳,據筆者所考,國內現僅存姜立綱有紀年的作品是明成化十六年(1480年)所作《行楷書朱熹訁永易詩二首》扇頁,真跡現藏南京博物院。故筆者認為,姜立綱大約生活在明景泰至成化年間。據史料記載,他自幼聰穎,7歲能作書,命為翰林院秀才,明天順授中書舍人,官至太常少卿。工詩,擅書畫,其楷書、行書頗佳,尤其是楷書,自成一家。他的傳世作品稀少,據筆者所考,國內博物院(館)現僅存4幅。

![台閣體[明代書體] 台閣體[明代書體]](/img/9/781/nBnauM3X2AzNzUzN4ITO5ETM1QTM3cjM5UzMzQTNwAzMwIzLykzLyUzLt92YucmbvRWdo5Cd0FmLyE2LvoDc0RHa.jpg)