概況

山陰縣

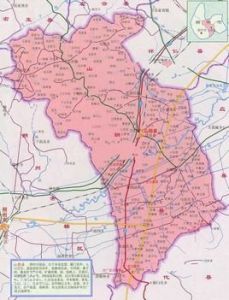

山陰縣山陰縣位於東徑112°25′—113°04′,北緯39°11′—39°47′之間,地處山西省北部,東鄰應縣,南毗代縣,西交朔城、平魯二區,北與左雲、右玉、懷仁接壤。南北長66.7公里,東西寬36.5公里,總面積1657平方公里,全縣轄4鎮10鄉(岱嶽鎮、玉井鎮、北周莊鎮、古城鎮、吳馬營鄉、馬營鄉、下喇叭鄉、合盛堡鄉、岱嶽鄉、安榮鄉、薛圐圙鄉、後所鄉、張家莊鄉、馬營莊鄉),縣人民政府駐岱嶽鎮。總人口22萬人(2004年)。縣境內山脈,有恆山山脈,洪濤山脈以及黃花嶺,有較大的河道4條,桑乾河、木瓜河、黃水河、元子河(吳馬營大河槽河)。境內自然資源較為豐富,其中以煤炭為主,煤田總面積355.2平方公里,總儲量114億噸,煤質品種以氯煤和弱粘煤為主,為優質煙煤;鐵礦石儲量約4000萬噸,系赤鐵礦;鋁礬土約900萬噸;粘土粉砂岩預測儲量達億萬;石灰石約3000萬噸;方解石約40萬噸;大理石約1000萬立方。此外還有石英石、鉀長石、黑雲母、玄武岩等。山陰縣歷史悠久,人傑地靈,雖歷經千年滄桑巨變,部分遺蹟尚存。已發現有古遺址、古建築35處(座),古墓葬5處,列為國家二級文物12件,三級文物72件,其中漢墓群、廣武古墓、明長城等古蹟均頗負盛名。歷史上也不乏名人志士:有北魏安遠將軍庚岳、唐朝芮國公苑君璋、宋趙匡胤的大將米信、遼丞相沙彥恂、元朝平陽元帥安明本、明代內閣首輔王家屏、清朝梁啓超的老師崔增瑞等。歷史上山陰農業以種植為主、養殖為輔,糧食作物有小麥、穀子、糜黍、玉米、高梁、莜麥、蕎麥等,經濟作物有菜、胡麻、水果瓜菜、葵花等;養殖業以奶牛、豬為主,兼養雞、羊、兔等。

黨的十一屆三中全會以來,勤勞的山陰人民在黨的改革開放政策指引下,緊緊圍繞強縣富民這一戰略目標,奮力拚搏,艱苦創業,國民經濟和社會發展呈現出前所未有的良好態勢。

1、農業發展成績顯著。

改革開放以來,山陰人民在縣委、縣政府的正確領導下,大力發展種植業和養殖業,不斷推進以奶牛乳品為主的農業產業化進程,全縣基本上形成了具有山陰特色的種、養、加產業鏈,走出了一條“市場牽龍頭、龍頭帶基地、基地連農戶,貿工農一體化、產加銷一條龍”的農業產業化發展路子,有力地促進了全縣玉米種植業、奶牛養殖業和整個縣域經濟的健康發展。全縣農村經濟總收入達15.9億元,農民人均純收入達2205元;奶牛存欄4.86萬頭,鮮奶產量達17.02萬噸,山陰縣成為聞名全國的奶牛乳品大縣。

2、工業發展突飛猛進。

中共十一屆三中全會後,各部門、各鄉(鎮)村辦工業以及城鎮和農村個體、工業戶相繼出現。全縣工業形成了國家、集體、個人一齊上的新局面,初步形成了乳品、煤炭、食品、建材、機械、化工等工業門類,在整個工業中,尤以山西古城乳業集團為主的乳品加工業,以立足煤炭資源優勢的煤炭工業,以糠醛、電石、化肥為主的化學工業和以水泥、石料生產為主的建築建材業占較大優勢。全縣乳製品產量已達1.67萬噸,原煤產量423萬噸,古城牌奶粉、健康牌燕麥片均獲國家級獎,成為名牌產品,糠醛、電石、地毯等產品遠渡重洋,銷往國外。

3、基礎設施建設逐步健全。

新中國成立以來,經過幾十年的艱苦奮鬥和認真建設,縣城硬體設施有了很大的變化。境內北同蒲鐵路、大(同)——運(城)二級公路、(大)同——太(原)公路縱貫全縣,交通條件便利。岱嶽鎮是全縣的經濟、文化中心這裡有山陰最大的商貿中心——百貨貿易大樓和仁利商城,為民眾日常購物提供極大的方便;還有雁山、山化等高級賓館,可以為來山陰的客人提供舒適的食宿條件;有設備精良、人才密集的山陰縣人民醫院和聞名全國的朔州市精神病院可以為本縣及外地患者提供優質的治療和服務。近幾年,隨著縣城人民生活水平的不斷提高,電視、電話、機車 等各種家電已逐漸進入尋常百姓家,縣城居民的生活條件得到了很大改善。

二OO一年,全縣國內生產總值達11.7億元,社會消費品零售總額5.06億元;財政總收入完成8267萬元。經過多年發展,本縣出現了古城乳業集團、康喜有限責任公司、山陰縣燕麥片廠、石星化工有限公司、康立化工有限公司、南改煤礦等一大批在全國、全省占有重要位置的名牌企業和喬九崇、王應賢、賀有義等優秀企業家。奠定了以種植、養殖、乳品加工、煤炭、化工、建築建材六大支柱產業為主體的縣域經濟結構模式,為山陰縣域經濟騰騰打下了堅實的基礎。

歷史變遷

山陰縣

山陰縣山陰,明朝為縣制,屬應州轄。縣城故址,在桑乾河南,即今山陰城。山陰,因位於恆山余支翠微山的陰坡而得名。春秋屬狄域,戰國為趙地,秦屬雁門郡,隋置善陽縣、神武縣,唐為馬邑縣地,遼置河陰縣,金大定七年始稱山陰,此後雖一度改為忠州併入金城縣,但為時較短,後有復置山陰縣,至今未變。宋、遼時的“金沙灘大戰”就發生在山陰縣境內。

由代縣白草口過海拔一千七百五十米的猴嶺山,向北為山陰縣所轄。長城在山陰縣轄境內的大致走向為:過新廣武城向東北,經水峪口、沙家寺至胡峪口。從胡峪口向東出山陰縣境,入應縣境,至馬蘭口。山陰縣轄長城約七十七華里,共有磚石砌築敵樓及夯土墩台六十七座,其中現存較好的磚砌敵樓三座,其餘均成夯土台狀。

廣武堡城有新、舊兩座,新城緊傍長城而築,舊城在新城西,居長城之外。

新廣武城,南面城牆石基磚砌尚較好,並有一磚券拱門,門額上有一石匾,因風化字不可辨。城東、西兩面牆包磚被拆走,存八至十米高的夯土牆,局部亦有圮坍。城北面牆大部分包磚被拆為民用。尚存夯土牆體和此城門磚券拱門洞。北門城門樓同城門台連為一體,全為磚砌。此樓南面開有三扃門,現安有木門,成為村裡的庫房。門額上嵌有石匾,因風化字不可辨。樓東、西各有三箭窗,樓北面牆圮坍。

樓下地上橫臥一幢石碑,因風化字不可辨。

據《代州志》載:新廣武城,“洪武七年(公元l374年)建,萬曆三年(公元1575年)重建,周三里有奇。”

據《代州志》引《兩鎮三關志》載:“廣武當朔州、馬邑大川之沖,忻代崞峙諸郡縣之要,凡敵由大同左右衛而入,勢當首犯。東越廣武,則北婁、平刑皆敵沖也,西越白草溝,則夾柳樹、雕窩梁皆要害也。雁門警備,於是為急。”

山陰縣

山陰縣長城過新廣武城,至皂銀窪村,牆多為磚石包砌,由於自然圮坍及人為破壞,大部分牆體只存夯土了。但在很多地段斷續尚存有條石包牆。在靠近新廣武城一側的城牆上,尚殘存兩座磚砌敵樓。長城經廣武跨河,河床內牆址早已為洪水毀掉。過河是第一座殘存的磚砌敵樓。此樓東、西面牆上各一門,居一箭窗南,門額均嵌有石匾,因風化字已不清。樓北面牆有三箭窗,南面牆已圮殘。過此樓向東在皂銀窪北的第八座敵樓亦較好,樓東、西、北各三箭窗,南有一門,門額亦嵌有匾,字已不清。匾四框有磚雕。皂銀窪村,僅有一戶人家,住在樓南,整個院牆全為長城磚所砌。

長城過皂銀窪,約有一華里為條石包砌,順山北坡而築,圮坍嚴重。又過一華里至南寺溝村基本未築牆,沿山走徑連續地築有敵樓,今樓多隻存夯土墩台。樓間只個別地方有石砌城牆。

由南寺溝村經大泉溝、苗家窯、東寺村至水峪口,依山險作障未築牆,在各溝口東西兩側山上築有磚砌敵樓,今全成為夯土墩台。

據《代州志》引翁萬達奏疏載:“自大水峪鴉兒崖起,東至馬蘭口霍家坡止,為垣五十三里有奇,增添敵台九十六,鋪屋二百八十八,品窯千八百四十。”3

水峪口東、兩兩側山上,存有己殘成夯土狀的敵樓。老鄉介紹樓原為磚砌。長城過水峪口後,繼續沿山坡向東北經盤道窯、馮家窯、王家園、許家凹抵沙家寺。這段長城,僅水峪口東有近百米夯土殘牆尚存,此後一直到馮家窯,牆和敵台均已無存。過馮家窯在較為平緩的山坡上,才可見有殘存的夯土墩台。

過沙家寺長城走徑繼續沿山坡經南口、胡峪口、蘇家場,出山陰縣界入應縣境。這段長城今已無牆跡,只順山坡在各溝口處,及溝口兩側山上築有已殘圮的夯土墩台。

行政區劃

山陰縣

山陰縣玉井鎮村委會(26):玉井、水頭、東莊、王老溝、水泉、南祖、北祖、王坪溝、口前、沈莊窩、青楊溝、董莊窩、老莊窩、米莊窩、盤道、千井、窩棚溝、史家屯、吳家坪、楊家嶺、范家屯、宋家溝、一堵牆、馬家窪、東石人坡、西石人坡。

古城鎮村委會(26):山陰城、四里莊、王莊、胡疃、上河西、西鹽池、南鹽池、快樂村、蘆嶺、安居坊、洪濟屯、小圪塔、馬梁村、楊村、西小河、東小河、中小河、東辛莊、北鹽池、李珠莊、後射躲、前射躲、羊圈頭、羊圈鋪、前皇台、後皇台。

北周莊鎮村委會(21):北周莊、棋道地、鄭莊、二鋪、辛留村、安岸莊、新岱嶽、下神泉、永靜城、李家窯、白家堡、王家堡、郭莊、楊莊、柏坡、張莊、賀莊、白殿溝、上神泉、燕莊、苑家辛莊。

岱嶽鄉村委會(28):南大道、先進、化家嶺、蘭園、梁山、花園、堡子巷、閻家巷、安祥寺、小快樂、麻疃、劉家嶺、解莊、北王莊、七里溝、夏家窯、上岱嶽、王家澗、關岱嶽、上沙河、下沙河、新大灘、甘莊、面文山、鴛鴦會、郭家窯、蘭家窯、北賈家窯。

吳馬營鄉村委會(15):吳馬營、大窪、屯港、東短川、大坪、南屯、尖山、西郭家窯、閻家窯、馬家河、前榆林、黃草梁、後榆林、包家嶺、西短川。

合盛堡鄉村委會(16):合盛堡、河頭、來遠、楊莊、康莊、黃巍、東雙山、西雙山、上小河、大蟲堡、北郭莊、常辛村、高山疃、興盛堡、賀家堡、陳家嶺。

張家莊鄉村委會(14):張家莊、舊廣武、新廣武、陸莊、水河鋪、山陰莊、天圪老、油坊、南寺、西察罕鋪、東察罕鋪、泉子溝、羊十二莊、林橋。

馬營莊鄉村委會(23):馬營莊、八里莊、下疃、雲水莊、蘇家場、沙家寺、吳家鋪、許家窪、荊家莊、東寨、小柴棚、大柴棚、何莊、新馬營、陳莊、西安峪、東沙堆、南口前、高莊、南辛寨、胡峪口、故驛、南李莊。

薛圐圙鄉村委會(19):薛圐、南羅莊、西寺院、盧嶺、辛興鋪、小村、豆莊、白坊、沙嶺、龐家堡、河曲堡、老羊寨、西李莊、黑圪塔、雙寨、雙寨鋪、曹莊、大營、老羊寨鋪。

後所鄉村委會(19):後所、南辛莊、辛立莊、馮家窯、西沙堆、後張堡、前張堡、辛興莊、安樂莊、南洲莊、蘇莊、水峪口、廟家窯、盤道窯、賈家窯、北萬莊、南萬莊、元營、帳頭鋪。

下喇叭鄉村委會(19):下喇叭、蓿麻溝、榆樹窪、榆坪、羅莊、上喇叭、口子梁、凍牛坡、後山、雙井、黑龍池、小莊窩、劉家窯、吳莊、吳兒城、上立羊泉、下立羊泉、柳溝、織女泉。

安榮鄉村委會(14):安榮、西溝、賀家窯、八步堰、安良鋪、四鋪、岳莊、泥河、大羊村、小羊村、下寨、西鄯河、河陽堡、東鄯河。

馬營鄉村委會(22):馬營、上石井、下石井、觀音堂、五家溝、張家堡、後石門、張家溝、南河、東水泉、腰寨、陸家窯、龍泉寺、偏嶺、芍藥溝、梁家店、山峽村、莊窩、戈道、青楊嶺、魏家溝、梁頭。

地理環境

位置

山陰縣

山陰縣山陰縣位於東經112°25′—113°04′,北緯39°11′—39°47′之間,地處山西省北部,東鄰應縣,南毗代縣,西交朔城、平魯二區,北與左雲、右玉、懷仁接壤。南北長66.7公里,東西寬36.5公里。

地貌

山陰縣境內山脈,有恆山山脈,洪濤山脈以及黃花嶺。境內南北高,中間低。西北有洪濤山、高漢梁,其中以洪濤山最高,海拔1947米。南為恆山支脈翠微山,其主峰饅頭山海拔2426米,中部為大同盆地的一部分,地勢平坦,桑乾河、黃水河貫穿其間,渠道密布,灌溉方便,但部分低洼區土壤鹽鹼化較嚴重。

水文

有較大的河道4條,桑乾河、木瓜河、黃水河、元子河(吳馬營大河槽河)。

氣候

山陰縣年均氣溫7℃左右,一月 -9℃至10℃,七月23℃至24℃,年降雨量410毫米。初霜期為九月下旬,無霜期130天。

人口民族

總人口22萬人(2004年)。

有漢族、回族、蒙古族、滿族、俄羅斯族、藏族、維吾爾族等民族分布,其中漢族人口最多,回族次之。

經濟概況

山陰縣

山陰縣財政狀況

財政收入芝麻開花節節攀升2009年以來,面對煤礦基本停產,主體財源銳減的困境,縣委、縣政府站在維護全市大局的高度,千方百計挖潛力,想方設法保收入,實現財政收入新突破。截止11月底,財政總收入完成19.5億元,同比增長15.26%,全市第一。全年預計完成20.05億元,同比增長10.8%。一般預算收入完成9.6億元,同比增長96.09%;全年預計完成9.7億元,同比增長75.1%。

其他主要經濟指標也完成較好。第三季度末,全縣地區生產總值完成53.5億元,預計全年完成87億元,同比增長10.6%。截止2009年11月底,規模以上企業實現總產值和工業增加值分別從 l0月、9月起,扭轉了負增長局面,工業總產值完成84.5億元,預計全年完成106.25億元,同比增長21.8%。工業增加值完成34億元,預計全年完成42.5億元,同比增長22.1%;實現銷售收入74億元,預計全年完成93.46億元,同比增長22.4%。

固定資產投資完成33.9億元,同比增長9.38%。

社會消費品零售總額完成 15.7億元,全年預計完成17.5億元,同比增長15.2%。

城鎮居民人均可支配收入13095.3元,全年預計完成15300元,同比增長10.2%。農民人均收入預計實現6360元,同比增長6.2%。

經濟結構

穩步兼併煤礦調整產業結構緊緊抓住省市煤礦兼併重組的有利時機,合著省市的節拍,在保證各方利益的前提下,以引進大集團為主,順利完成了兼併重組任務,煤炭產業煥發出新的生機和活力。全縣煤礦由39座整合為21座,核定產能由1245萬噸提到2640萬噸,翻了一番多,單井年均生產能力由兼併重組前的32萬噸提高到126萬噸,單井生產規模由原來最大年產120萬噸、最小15萬噸提高到最大300萬噸、最小90萬噸,其中,百萬噸以上礦井達13座。井田面積由原來的126.96平方公里擴大到171.98平方公里。

一是延伸煤炭產業鏈,走煤電一體化道路。山西國際能源集團有限公司和中煤金海洋集團公司合作投資31.1億元建設的中煤金海洋昱光2×300MW發電項目。項目預計2011年3月兩台機組投產發電,年可發電30億度,實現銷售收入11億元,利稅2億元。總投資31億元的2×35。0MW煤矸石綜合利用發電供熱項目二期工程,已列入省“十二五”規劃,11月19日通過了初可預審查,目前正在辦理市縣相關支持性檔案,預計2013年建成;華能4×100萬千瓦超超臨界。

二是發展循環經濟,提升產業集群效益。總投資1.2億元,年產2億塊煤矸石燒結磚項目,8月建成,生產合格標磚200萬塊;總投資3.8億元;年產130萬噸新型乾法水泥項目,完成投資4712萬元,完成了土地、環評、設計及土建整理。在北周莊循環經濟工業園區內形成了煤炭洗選、皮帶輸送、發運3個1000萬噸能力的產業鏈,可發電6億度,生產矽錳合金5萬噸、生產2億塊標磚煤矸石燒結磚。

三是大力推進節能減排、環保治理。全縣各類工業企業污染治理投資3415.1萬元。化學需氧量、二氧化硫排放總量分別淨削減574.9噸、218.2噸。

四是傳統產業新型化步伐加快。乳品業逐步走出三聚氰胺事件陰影,趨穩向好。截止2009年11月底,全縣乳製品產量11.9萬噸,實現銷售收入6.88億元,同比增長35%,上繳稅金1553萬元,與上一年持平。

五是潛力產業初具規模。廣武邊塞文化旅遊區建設,到2009年11月底累計完成投資8060萬元,建設了廣武石牌樓、漢武大帝及文武大臣雕塑、占地58畝的廣場、2800平方米的仿古漢墓博物館、5731米的漢墓群 “十一五”大遺址保護圍欄、1.3萬平方米的停車場、占地48畝建築面積3118平方米的遊客接待中心主體工程七項重點工程。

全面推行生態建設大力提升城市功能全面推行“整合國家項目、捆綁使用資金、成帶連片造林”的生態建設運行模式,重點實施了西山環城生態景區綠化和廣武。

旅遊區及周邊綠化。其中,西山長梁生態景觀區新栽樹1.37萬畝,補植補栽1.2萬畝,植樹68萬株,總投資4000萬元;環城生態建設延伸工程2萬畝,總投資3000萬元,秋季完成預整地80%。廣武內長城綠化工程被省林業廳指定為2010年全國京津風沙源現場會參觀點。

社會事業

山陰縣

山陰縣縣城集中供熱進一步擴面。新建換熱站2座,鋪設管線2公里,新增供熱面積近15萬平方米,縣城供熱復蓋率達到74%。為切實解決縣城供熱和環境污染問題新上的熱電聯供項目建設,總投資2.4億元,先利用永皓電2×5萬機組供熱,此後,隨著昱光電廠2×350MW發電機組的建成,全部完成熱電聯供任務。項目可研、環評、立項已審批,落實資金1.4億元,管材等部分材料開始招標。

縣城供水逐步提檔升級。完善改造了縣城自來水供水管網配套,完成分戶供水改造1300戶。

縣城新建道路有序進行。總投資1.8億元的鐵東區“一橋兩街三路建設工程,完成了選址、測量、定樁放線、地勘初設、道路成型等前期準備工作。

污水處理不斷完善。投資50萬元完成了污水處理廠污水處理生產工藝改造;新鋪設污水收集管網12公里,極大地提高了污水收集量。

垃圾處理工程穩步推進。縣城生活垃圾處理工程,總投資3500萬元,已立項並通過初設評審,正在編制施工詳細設計和預算。正在進行道路建設、打機井。

“三化”建設再上台階。完成小街小巷硬化9條;主要街道綠化5000平方米,栽植各種花草157株,樹木27株;新安裝地下投光燈730盞;購置了大型道路清掃車、下水疏通車和三輪保潔車,新增各類垃圾清運機動車輛30多部,保潔人員180多人,保潔面積達到1067平方米。

教育科技

民生保障整體推進教育局勢初步扭轉投資2316萬元的古城等8所農村寄宿制學校建設全部竣工並交付使用,新建校舍2.6萬平方米。山陰二小改建主體工程的基礎部分已經完工,秋季開學即可投入使用,項目總投資1000多萬元,新建校舍7103平方米。投資2.5億元的山陰一中建設前期工作正在積極推進。高中招生形勢喜人,招生總數達到1500多人,全縣271名600分以上的中考學生,僅在山陰中學就讀的就有197人。留在山陰中學就讀的高分學生,在全市歷次統考中均名列前茅。繼續舉辦“圓夢大學”助學行動,倡導社會捐款25萬元,幫助了62名家庭困難學生順利步入大學校門。

醫療衛生

21所鄉鎮衛生院國債項目全部竣工,新建和改擴建面積8157.76平方米,完成投資791.5萬元;新建改建村衛生室41個,完成投資169萬元,消滅了衛生室空白村。為鄉鎮衛生院和村衛生室配備了必要的醫療設施和醫務人員。全縣新型農村合作醫療參合率達到93.62%,較上年提高了8.18個百分點,比全省平均水平高出1.62個百分點,全市排名第一。截止2009年11月底,累計為 9000多名農村患者報銷醫療費用1200多萬元,當年基金使用率達到了97%以上。積極應對甲型H1N1流感疫情,對確診的13例甲型H1N1流感病例,及時進行了精心規範治療,患者全部治癒,疫情得到了有效控制。

通村公路建設

新建、改建公路42條334.5公里,總投資13943.9萬元,全縣通車裡程達到1444公里,實現了農村通水泥(油)路全復蓋。

社會保障進一步擴面提標。截止2009年11月底,養老、失業、醫療等八項保險參保人數達 12.5萬人,同比增長26%。征繳基金1.35億元,同比增長22%;支付社會保障基金5559萬元,保障率達100%。累計滾存結餘基金1.96億元,同比增長41%。農村養老保險列入全國和全省新型農村養老保險試點縣。全縣807名下崗職工實現了再就業,2213名農村剩餘勞動力實現了就業轉移,304名困難大學生實現了就業,其中招聘公益性崗位84名。金縣失業率控制在了3.8%以內,低於全省平均水平。城鄉低保對象納入29107人,做到了應保盡保。

農村飲水工程

2009年完成投資861萬元,解決了46個村2.46萬口人1.07萬頭大牲畜的飲水安全問題,實現了農村安全飲水全復蓋。

基礎設施

基礎設施建設逐步健全,新中國成立以來,經過幾十年的艱苦奮鬥和認真建設,縣城硬體設施有了很大的變化。境內北同蒲鐵路、大(同)—運(城)二級公路、(大)同—太(原)公路縱貫全縣,交通條件便利。陽方口至集寧、應縣至山陰、山陰至朔州等幹線公路南北貫穿縣境,還有多條支線公路有縣城通往各鄉鎮。

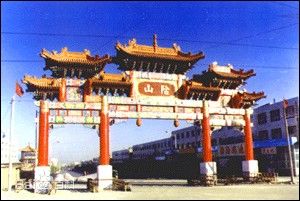

岱嶽鎮是全縣的經濟、文化中心這裡有山陰最大的商貿中心——百貨貿易大樓和各種新型的購物商場,為民眾日常購物提供極大的方便;還有華聖大酒店、九鼎等高級賓館,可以為來山陰的客人提供舒適的食宿條件;有設備精良、人才密集的山陰縣人民醫院和聞名全國的朔州市精神病院,可以為本縣及外地患者提供優質的治療和服務。近幾年,隨著縣城人民生活水平的不斷提高,電視、電話、汽車等各種家電已逐漸進入尋常百姓家,縣城居民的生活條件得到了很大改善。

風俗民情

居住

本縣居民歷代都喜歡住北房,房屋多為土木平房和土、石碹窯,一堂兩居、火炕朝陽。舊時桑乾河以南和下濕鹽鹼區以土房為主,山區貧苦人多住靠崖掏窯,有錢者住石碹窯。川、坡區窯淺,山區窯深,有時深約二丈多。地面多為土質,少數人家鋪磚;屋頂多數抹膠泥,有瓦者極少。家庭富有者蓋四合院。四合院為四面蓋房,多以北房為上,祖宗神位置其中,作為客廳。東西房為廚房、寢室,哥東第西,由上而下,南房放置雜物,少數住人。大門多為東南走向,西南角為廁所,門內砌照壁,或寫朱子治家格言,或畫猛虎,或寫一大“福”字。室內一般掛中堂和大字匾。80年代後期,單門獨院增多,一連二間、三間、五間不等。大窗面、高屋脊、雙扣瓦、工藝考究的磚木結構平房,以及磚混結構樓房迅速發展,客廳、臥室、廚房俱全,土炕逐漸改床。大人孩子開始分居。過去是大紅櫃、大條桌、八仙桌、斗椅。款式新穎的立櫃、梳妝檯、組合櫃、沙發、矮櫃、寫字檯、摺疊椅及各種電器等已普及,室內掛現代裝飾畫。舊式門樓多有台階,寬1米餘。新建門樓寬而平,一般可容小四輪拖拉機進入。門額書寫傳統的“孝友第”、“忠厚第”、“凝瑞”、“耕讀”等。今書“凌雲志”、“騰飛”、“朝暉”者居多,均為瓷磚貼面。土木結構房已鮮有,土窯洞即使在山區亦少見。

70年代開始居室照明均用電燈,縣城居民多數用上自來水。

飲食

歷史上,山陰飲食以雜糧為主,飲食變化多隨農事季節。川坡區以小米、黍子、白面為主食。副食主要是馬鈴薯(山藥蛋)、豆角、白菜、窩瓜、葫蘆、圓白菜,常年醃菜(以胡蘿蔔為主)不斷;山區以莜麵、豆面、山藥蛋為主,每日三餐。1949年引進玉米。歲時節日,飲食具有傳統習俗。如有親朋好友客人,包餃子或捏包子,其餡因季節而異。夏季以韭菜為主,冬季則以蘿蔔為主,和以豬肉或羊肉。婚喪嫁娶壽誕擺酒席,有六六席、八八席、十冷十熱(指菜餚數),製作別具風格。

蔬菜除各種時令菜外,秋季家家用蘿蔔、蔓菁、白菜等醃製鹹菜,大蔥一般生食。

進入20世紀80年代後,農業連年豐收,農民大多食細糧,而且油料豐盈,蔬菜品種增多。除以往的品種外,新增青菜、菠菜、蒜苔、蘑菇、萵筍、蔥頭等。飯菜擺脫了長期以來的果腹現象,開始講究營養和風味。隨著農村經濟的搞活,蛋、肉也進入農家餐桌。如興土木,或逢年過節,或招待親戚朋友,火鍋、水餃、大米、糖果、香茶、白酒和各類飲料擺滿餐桌。醋是必不可少的調味品。其奶製品也為其一大優勢產業。

地理與人文

山陰縣

山陰縣曙色清明 殘星幾點雁橫塞

晨曦初朗 斜月孤伶門上關

山陰縣

山陰縣萬里長城依陰山、恆山。太行山。呂梁山之勢,分為內。外兩支,內長城建於恆山之陰,外長城建於陰山之陽。山陰縣境內的長城屬內長城,是山西境內保存較為完整的一段。它東起新廣武,西接代縣分紅嶺,依恆山之陰連線著內長城東段18個重要隘口,全長5.3公里。城牆高6。6米,底部寬6.5米,頂部寬3.5米,底部用石灰岩、青石質條石砌築,其它用磚拼築而成。長城依山而築,碗蜒盤桓于山嶺之上,蔚為壯觀。在城牆的結合部、轉折處與制高點上,矗立著一座座致樓。巍巍長城,敵樓對峙,烽台相望,與雁門關遙相呼應,形成一個完整的戰略防禦體系,至今仍不失當年古戰場壁壘森嚴的氣勢。山陰縣境內還有漢長城。它位於舊廣武城南5公里處,沿恆山山脈東西橫亘,長約10公里,整體用石塊無層次壘起,現已成為殘跡。

廣武,位於山陰雁門山的長城腳下,緊依雁門關,扼守關內勾注陘之咽喉,是長城線上的重要軍事防衛據點。依塞傍關,地處要衝,與長城緊密相連在一起,素有北門鎖鑰之稱,歷史上兵家為爭奪雁門關,這裡常常是短兵相接的戰場。廣武始建於戰國時期。據記載:趙武靈王在破林胡和婁煩之後,沿勾注山建內長城,同時建勾注塞即令廣武城,當時屬雁門郡。西漢置廣武縣。北魏廣武屬京畿之地,為迎送皇帝和大臣出征、凱鏇以及外使入朝的南大門。隋改為雁門縣。宋、遼以此地分界,廣武屬遼地,歸西京道。金改道為路,屬西京路大同府。明歸山西行中書省,愛國將領于謙曾駐守此地,抗擊瓦刺。清代至民國初屬代縣。日寇侵占後劃歸山陰至今。歷史上漢民族與北方少數民族的許多大大小小戰事多發生在這裡。公元980年,宋朝大將楊業鎮守代j幾契丹來犯,揚業引軍“自西烴出南向擊之,契丹大敗’’的戰事就發生在這裡,楊業等自西怪、經〕日廣武追破契丹軍於今朔縣也途經這裡。廣武今有兩座古城:其一坐落於勾注東陘要衝,名新廣武;其二地處勾注西陵要衝,名舊廣武。新廣武原名廣武營,在雁門關北10公里處。兩山對峙,中置營城,亦日廣武隆、廣武站、廣武城,為雁門關守衛重地。明洪武七年(1374年)重建,萬曆三年(1575年)復修。城周長4華里,城高10米,牆寬4米,城牆內土外磚結構,堅固雄偉,左右連線東西長城,中置東、西兩門,扼紫塞咽喉,新廣武由山瓮城、廣武城、南關瓮城三道防線組成,遠遠望去,新廣武城像簸箕,南關瓮城像斗一樣,俗有“金斗銀簸箕”之稱,意即城防之堅固。明代這裡一直設重兵把守,併兼挾平型關、北樓口、大石崞等18個關隘。

在新廣武城北一片廣闊平原上,散布著一座座大小不等的墳土堆,墳土堆連綿起伏,狀若小丘,甚為壯觀,當地民眾稱為“謊糧堆”。傳說宋楊家將與敵作戰,為蒙蔽對方築起假糧堆而冒充兵精糧足,實際上是戍守邊關的無數陣亡將士的墳墓。據有關資料記載,東漢光武帝時期,此地50餘年戰事不斷,陣亡將士大多就近理葬。墳土堆的高低大小,依死者生前的官銜而定,等級嚴格。墓冢越大,顯示墓冢主人官職越大。整個漢墓群占地7.5平方公里,現已標定墓冢294座。236號是最大的墓冢,占地4畝,高約20米。這是我國迄今為止發現的最大漢代墓群,對研究漢代政治、經濟、文化都具有重要的參考價值,1988年被正式確定為國家重點文物保護單位。

著名人物

山陰縣

山陰縣歷史上也不乏名人志士:有北魏安遠將軍庚岳、唐朝芮國公苑君璋、宋趙匡胤的大將米信、遼丞相沙彥恂、元朝平陽元帥安明本、明代內閣首輔王家屏、清朝梁啓超的老師崔增瑞、民國國民黨陸軍中將豐玉璽等。

王家屏,字忠伯,號對南,山西山陰人,生於嘉靖十四年(1535年),卒於萬曆三十一年(1603年)。萬曆十二年(1584年),王家屏被提升為禮部右侍郎。不久,為吏部左侍郎兼東閣大學士,輔助朝政。王家屏執閣六年,時間雖短,但給當時朝野留下了深刻的印象。他不貪權武斷,“推誠秉公,百司事一無所擾”(《明史》);他恪盡職守,“每議事秉正持法,不亢不隨”;他注意處理同內閣諸臣關係,與同僚們和睦相處。萬曆十九年(1591年)秋,出任內閣首輔。他老成謀國、施政嚴謹、品格高古,然而既不遇時,也不遇主,昏暗腐敗的君主粉碎了他的“堯舜之臣”美夢。

王家屏並有著作傳世:一種是收入《四庫全書》的《王文端公集》十四卷;另一種是《復宿山房文集》四十卷。甚至有人認為,《金瓶梅》的作者蘭陵笑笑生就是王家屏。

名優特產

燕麥

山陰燕麥是山陰特色農作物。燕麥,又名雀麥、野麥。禾亞科,燕麥屬。燕麥一般分為帶稃型和裸粒型兩大類。世界各國栽培的燕麥以帶稃型的為主,常稱為皮燕麥。我國栽培的燕麥以裸粒型的為主,常稱裸燕麥。裸燕麥的別名頗多,在我國華北地區稱為莜麥;西北地區稱為玉麥;西南地區稱為燕麥,有時也稱莜麥;東北地區稱為鈴鐺麥。

朔州市主要旅遊景點

| 概況 | 朔州市位於山西北部,晉蒙交界處,地處雁門關外,大同以南,旅遊資源豐富,種類多樣。人文旅遊資源獨特,價值大。有氣勢宏大、古典雅物遼金右建築崇福寺;有外觀壯麗,結構精美的應縣木塔;有獨具風格的雁門關外的廣武;有城古城蜿蜒起伏的內外長城,遺存頗廣的漢幕群;有馳名中外的現代平朔安大堡露天軋礦和華北最大的坑口發電廠。 |

| 景點 | 應縣木塔 | 山陰縣 |新廣武城| | 李克用墓 | 珠海寺 || 平魯烈士陵園 | 淨土寺 | 寶寧寺 | 丹陽王墓 | 鵝毛口遺址 | 梵王寺墓群 | 華嚴寺磚塔 | 金沙灘墓群 | 瑞雲寺塔 | 崇福寺 | 廣武漢墓群 | 廣武城 || 馬邑漢墓群 | 朔州古城 | 王家屏墓 | 峙峪遺址 | 永鎮寺|殺虎口| 跑馬梁 |大安寺 | 石柱山 |

山西省縣級以上行政區劃

| 概況 | 全省轄11個地級市,以及23個市轄區、11個縣級市、85個縣。 |

| 太原市 | 杏花嶺區 | 小店區 | 迎澤區 | 尖草坪區 | 萬柏林區 | 晉源區 | 古交市 | 陽曲縣 | 清徐縣 | 婁煩縣 |

| 大同市 | 城區|礦區| 南郊區 | 新榮區 | 大同縣 | 天鎮縣 | 靈丘縣 | 陽高縣 | 左雲縣 | 廣靈縣 | 渾源縣 |

| 陽泉市 | 城區|礦區|郊區| 平定縣 | 盂縣 |

| 長治市 | 城區|郊區| 潞城市 | 長治縣 | 長子縣 | 平順縣 | 襄垣縣 | 沁源縣 | 屯留縣 | 黎城縣 | 武鄉縣 | 沁縣 | 壺關縣 |

| 晉城市 | 城區| 高平市 | 澤州縣 | 陵川縣 | 陽城縣 | 沁水縣 |

| 朔州市 | 朔城區 | 平魯區 | 山陰縣 | 右玉縣 | 應縣 | 懷仁縣 |

| 晉中市 | 榆次區 | 介休市 | 昔陽縣 | 靈石縣 | 祁縣 | 左權縣 | 壽陽縣 | 太谷縣 | 和順縣 | 平遙縣 | 榆社縣 |

| 運城市 | 鹽湖區 | 河津市 | 永濟市 | 聞喜縣 | 新絳縣 | 平陸縣 | 垣曲縣 | 絳縣 | 稷山縣 | 芮城縣 | 夏縣 | 萬榮縣 | 臨猗縣 |

| 忻州市 | 忻府區 | 原平市 | 代縣 | 神池縣 | 五寨縣 | 五台縣 | 偏關縣 | 寧武縣 | 靜樂縣 | 繁峙縣 | 河曲縣 | 保德縣 | 定襄縣 | 岢嵐縣 |

| 臨汾市 | 堯都區 | 侯馬市 | 霍州市 | 汾西縣 | 吉縣 | 安澤縣 | 大寧縣 | 浮山縣 | 古縣 | 隰縣 | 襄汾縣 | 翼城縣 | 永和縣 | 鄉寧縣 | 曲沃縣 | 洪洞縣 | 蒲縣 |

| 呂梁市 | 離石區 | 孝義市 | 汾陽市 | 文水縣 | 中陽縣 | 興縣 | 臨縣 | 方山縣 | 柳林縣 | 嵐縣 | 交口縣 | 交城縣 | 石樓縣 |