歷史沿革

靈丘縣

靈丘縣“靈丘”之名始於戰國,因戰國時期趙國第六位國君趙武靈王葬於此而得名。漢高祖十一年始設靈丘縣,清雍正三年避孔子諱改靈邱縣,第一次全國地名普查後標準化為靈丘縣。

歷史沿革

西漢初置靈丘縣,屬代郡。東漢光和元年別屬中山國,不久廢。

北魏復置靈丘縣,屬司州。太和中年屬恆州。東魏太平二年為靈丘郡治。

隋屬蔚州,後陷廢。

唐武德六年復置靈丘縣,重為成州,屬西京路。元復為靈丘縣,屬蔚州,明因亡。清雍正六年,蔚州由山西大同府改隸直隸宣化府,靈丘始徑屬大同府。

民國屬雁門道。

1937年屬山西省第一行政區(沿五台),

1937年9月25日平型關大捷後靈丘開闢為抗日革命根據地。

1938年1月晉察冀邊區成立,靈丘屬第二專區。

1945年3月31日靈丘全縣解放,屬晉察冀邊區。

1949年8月屬察哈爾省雁北專署。

1952年11月重歸山西省雁北專署。

1959年1月屬山西省雁北地區。

1993年7月地市合併後屬大同市。

2001年,城關鎮、高家莊鄉、唐之窪鄉設立武靈鎮(?靈丘鎮?);東河南鎮、銀廠鄉合併設立東河南鎮;上寨鎮、狼牙溝鄉設立上寨鎮;落水河鄉、招柏鄉設立落水河鄉;趙北鄉、王成莊鄉合併設立趙北鄉;獨峪鄉、三樓鄉設立獨峪鄉。區劃調整後,全縣轄3個鎮、9個鄉:武靈鎮、東河南鎮、上寨鎮、落水河鄉、史莊鄉、趙北鄉、石家鄉、柳科鄉、白崖台鄉、紅石塄鄉、下關鄉、獨峪鄉。縣政府駐武靈鎮。

2005年,靈丘鎮更名為武靈鎮。

地理環境

位置境域

靈丘位於山西省東北部,大同市東南角,地理坐標為東經113°53′—114°33′,北緯39°31′—39°38′。東與河北淶源、蔚縣接壤,西與繁峙、渾源毗鄰,南與河北阜平交界,北與廣靈相連。全縣南北長84公里,東西寬66公里,總面積2732平方公里。

地形地貌

靈丘地處黃土高原。由85.8%的土石山區、8%的丘陵和6.2%的平川三部分構成,素有“九分山水一分田”之說。境內群山連綿,有大小山峰500餘座,其中海拔1500米以上的55座,2000米以上的3座,中、東部山峰屬太行山余脈,西、北部山峰屬恆山南延,最高海拔太白巍山主峰2234米,為群峰之冠,最低海拔獨峪鄉花塔村冉莊河出口處558米。

氣候條件

靈丘縣

靈丘縣靈丘屬溫帶大陸性氣候。氣候總特點是:春季時間短,晝夜溫差大,降雨少,風沙多;夏季雨量集中,但分布不均勻;秋季涼爽,降雨時多時少,年季變化大;冬季較長,空氣乾燥,氣候寒冷。全縣年平均氣溫7° C,極端最高氣溫37.3°C,極端最低氣溫零下30.7°C,平均大於5°C的積溫3329.5°C,無霜期一般在150天左右,最長為189天,最短為120天,南山地區無霜期較長,一般在160天左右,北山、東北山一般為120-130天,年平均降水量為432.4毫米,最高年份降水量614.6毫米。年主導風向為西北偏北風,風力一般是四到五級。

水文

靈丘主要河流有唐河、趙北河、三樓河、下關河、華山河五系長流河。

唐河是靈丘人民的母親河,流長58公里,流域面積1611平方公里,每年平均天然流量1.16億立方米,河水基流量為2.41立方米/秒。

自然資源

資源概況

資源

資源全縣已初步探明各種金屬、非金屬礦藏40多種,其中有較高開發價值的30多種。現已開採的有花崗石、大理石、珍珠岩、石英石、金、銀、銅、鐵、錳、煤等20多種,特別是是花崗石不僅儲量大,而且品種多、質量高、花色好,尤以“貴妃紅”最為名貴,倍愛中外客商青睞,產品遠銷美國、日本、新加坡、澳大利亞、香港、台灣等國家和地區。銅礦、銀礦、錳礦儲量大,品位高,分布集中,錳礦在華北地區獨一無二。巍山銀礦儲量在全國名列前茅,具有極為廣闊的開發前景。

靈丘歷史文物豐富,革命遺址眾多,自然風景優美,區域文化獨特,歷史人文遺蹟和自然景觀星羅棋布。境內有國家、省、市、縣級文物保護單位和自然景區50多得。其中以平型關戰役遺址、趙武靈王墓、北魏覺山寺、曲回寺唐代石佛冢群、桃花山天然溶洞、甸子梁空中草原最為著名,發展旅遊業潛力巨大,前景廣闊。

土地資源

靈丘地處黃土高原。由的土石山區、8%的丘陵和6.2%的平川三部分構成,素有“九分山水一分田”之說。境內有大小山峰500餘座,其中海拔1500米以上的55座,2000米以上的3座,中、東部山峰屬太行山余脈,西、北部山峰屬恆山南延,最高海拔2234米,最低海拔550米。

靈丘屬溫帶半乾旱大陸性季風氣候。主要特徵:春季乾旱多風,夏季雨量集中,秋季短暫涼爽,冬季漫長少雪。年均氣溫6.9℃,降水量432?、無霜期150天左右(127——189天),南山地區達170天左右,年均積溫3000℃左右,日照總時數2800小時。

靈丘現有耕地51萬畝,大部分為中低產田,其中水澆地面積6萬畝。主要農作物有玉米、穀子、黍子、山藥、苦蕎、莜麥、豆類、油料、菸葉等。宜林面積70萬畝,現有森林160萬畝,其中經濟林25萬畝,森林復蓋率達39%,屬山西省林業大縣,主要林種有松、柏、槐、柳、樺等用材林和核桃、花椒、桃、蘋果、杏、梨、棗、山楂、柿子等乾鮮果經濟林。全縣牧坡面積135萬畝,年產草量約5億公斤,現牧坡利用面積100萬畝,大牲畜飼養量7.04萬頭,羊28.6萬隻。

礦產資源

靈丘礦產資源豐富。現已探明儲量的金屬、非金屬礦藏有40多種。其中黃金儲量20噸,白銀2000噸,銅10萬噸,錳礦石400萬噸,鐵礦石9000萬噸,石灰石500億立方,花崗石100億立方,沸石3.6億噸,磷灰石2.9億噸,大理石2.5億噸,珍珠岩6000萬噸,石英石5000萬噸,石棉3300萬噸。此外,鉛、鋅、鉬、長石、藍晶石、冰洲石、蛭石、雲母、方解石、黑砂石、軟玉石、瑩石、硫磺、澎潤土、高嶺石、矸石、粘土等礦藏儲量也很大。現已開採的礦藏有花崗石、珍珠岩、石棉、磷灰石、沸石、石灰石及金、鉛、鋅、銅、鐵、錳等20多種。

水利資源

靈丘水資源豐富。地表水2.65億立方米,地下水儲量 1.1億立方米。主要河流為十河兩系,屬海河流域大清河水系。一系是主幹河唐河,流經全縣4個鄉鎮52公里,流域面積1611平方公里,清水流量28m?3/S。一系由四條支流匯入河北阜平沙河。兩系均匯入大清河。全縣現有3個萬畝自流灌區和兩個萬畝電灌站,有小水電站4處,裝機容量2075千瓦。

行政區劃

截至2009年,靈丘縣轄3個鎮、9個鄉:武靈鎮、東河南鎮、上寨鎮、落水河鄉、趙北鄉、獨峪鄉、下關鄉、白崖台鄉、史莊鄉、石家鄉、柳科鄉、紅石塄鄉。

經濟

2012年,靈丘縣地區生產總值完成33.3億元,同比增長10.1%;人均國內生產總值為14107元,同比增長3%;一般預算收入完成21471萬元,同比增長16.7%;農林牧漁業總產值完成64860萬元,同比增長14.39%;糧食總產量7.4萬噸,同比增長0.55%;工業總產值322160萬元,同比減少4.643%;社會消費品零售總額達到201316萬元,同比增長16%;城鎮居民人均可支配收入達到18112元,同比增長17.56%;農民人均純收入達到4597元,同比增長14.5%。

交通

京原鐵路和大淶、天走、京原三條公路幹線在這裡交匯,榮烏高速公路橫貫東西,縣鄉公路交通極為便利。

截至2009年,境內有國、省道3條144公里;縣道9條261.7公里;鄉道43條382.6公里;村道113條535公里。

社會事業

教育事業

靈丘縣學校

靈丘縣學校截至2007年底,靈全縣共有中國小校298所,其中公辦學校294所(普通高中1所、普通國中10所、九年一貫制學校6所、國小277所);民辦學校4所(完全中學2所,九年一貫制學校2所)。全縣國小在校生27212人,國中在校生11396人,高中在校生3998人。全縣專任教師國小1775人,國中967人,高中234人。全縣公辦學校國小專任教師,學歷合格率為100%;國中專任教師學歷合格率為91.2%。民辦學校國小專任教師156人,國中專任教師159人,學歷合格率均為100%。。

社會保障

2012年,靈丘縣新農保參保人數達到11.7萬人,全縣的2.78萬名60歲以上農民領取養老金1872萬元,城鄉低保和農村五保供養對象領取生活補助金5031萬元。

城市建設

2012年,靈丘縣財政投入資金1.9億元,重點用於新農村建設、現代農業產業發展、農田水利基本建設、生態林業建設和農村農業基礎設施建設。全年全縣實施了27個新農村重點推進村建設,修築護村護地壩3115米,改造危房1096戶,日光節能溫室達到2026棟,新改擴建畜禽標準化養殖小區11處,實施農建工程70處,完成造林任務4.34萬畝,農村飲水安全工程解決了16個行政村、1.2萬人、3767頭大畜的飲水不安全問題。

名勝古蹟

覺山寺風景區

覺山寺又名普照寺,位於縣城東南30華里之外,周圍峰巒疊秀,唐水環繞。該寺始建於北魏太和七年(483),現存廟宇為清代重修。

空中大草原

甸子梁位於靈丘與河北淶源、張家口蔚縣交界地帶,東西狹長,南北廣闊,海拔2151米,頂部寬廣平坦,面積達3萬畝。

桃花洞位於桃花海拔1900米處。該洞距今已有170萬年的歷史,並且仍處在生長期。

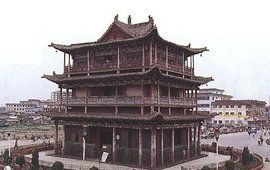

靈丘縣

靈丘縣趙武靈王墓

位於縣城西門外。一九六五年,被列為山西省重點文物保護單位。漢高祖十一年(公元前196年),在這裡築城設縣,因有趙武靈王墓家,故取名“靈丘”。

曲回寺

曲回寺又稱哭回寺,僅次於縣城西南三樓鄉曲回寺村,是山西省重點文物保護單位。據曲回寺遺址千斤大鐵鐘文記載,曲回寺是五台山佛寺的下院,與五台山禪宗佛寺有密切的聯繫,開元二十一年北。

平型關戰役遺址

平型關地處靈丘縣白崖鄉,距縣城30公里,是靈丘、繁峙交界處明代內長城上的一個重要關隘,與雁門關寧武關/倒馬關/紫荊關齊名.關內關外山戀迭嶂,溝壑縱橫,自古為兵家必爭之地。

特產

涼粉

涼粉苦蕎涼粉

苦蕎涼粉為靈丘風味小吃,吃起來滑潤爽口,略苦,具有特色,久負盛名。苦蕎涼粉具有較高的營養和藥用價值。醫收記載“蕎麥可實腸胃、益氣力、續精神……

苦蕎掛麵

靈丘苦蕎掛麵是集保健食療於一身的多功能食品,食用苦蕎掛麵還可抗衰老、開胃、健脾、清熱解毒,是中老年人的理想食品。

黃燒餅

靈丘黃燒餅源於清期中葉,距今已有四百年的歷史,形狀美觀、香甜酥脆、可口味美、油多不膩,日久存放,不變質味。

南山大核桃

靈丘南山大核桃以個大、皮薄、油大、香甜而聞名,年總產量25萬公斤,一公斤核桃營養價值相當於五公斤雞蛋或九公斤牛奶,現代醫學認為對腎虧、腰痛、氣喘、便秘、身體虛弱均有較好療效,經常食用可延年益壽。

花椒

靈丘花椒年產量7000公斤,分為伏椒和秋椒兩種,伏椒的皮薄、味純、無籽、尤為出名。

黃米麵

靈丘黃米麵由黍子加工而成。靈丘黍子有上千年的歷史,製作的油炸糕營養豐富、外脆里軟、又筋又黃、香甜可口,別具風味,譽滿雁門關外,馳名山西、河北、內蒙、北京等地。

著名人物

趙武靈王,戰國時期趙國國君,傑出的政治家、軍事家、軍事改革家。

鐘聲揚,國家一級作家。曾被艾青譽為“詩壇才子”,“北國詩魂”。現任朔州市人大常委會副主任、中國作協會員、山西省文聯主席團委員、山西作協理事,山西大學文聯顧問、山西散文詩學會主席、中國散文詩學會副主席。

山西省縣級以上行政區劃

| 概況 | 全省轄11個地級市,以及23個市轄區、11個縣級市、85個縣。 |

| 太原市 | 杏花嶺區 | 小店區 | 迎澤區 | 尖草坪區 | 萬柏林區 | 晉源區 | 古交市 | 陽曲縣 | 清徐縣 | 婁煩縣 |

| 大同市 | 城區|礦區| 南郊區 | 新榮區 | 大同縣 | 天鎮縣 | 靈丘縣 | 陽高縣 | 左雲縣 | 廣靈縣 | 渾源縣 |

| 陽泉市 | 城區|礦區|郊區| 平定縣 | 盂縣 |

| 長治市 | 城區|郊區| 潞城市 | 長治縣 | 長子縣 | 平順縣 | 襄垣縣 | 沁源縣 | 屯留縣 | 黎城縣 | 武鄉縣 | 沁縣 | 壺關縣 |

| 晉城市 | 城區| 高平市 | 澤州縣 | 陵川縣 | 陽城縣 | 沁水縣 |

| 朔州市 | 朔城區 | 平魯區 | 山陰縣 | 右玉縣 | 應縣 | 懷仁縣 |

| 晉中市 | 榆次區 | 介休市 | 昔陽縣 | 靈石縣 | 祁縣 | 左權縣 | 壽陽縣 | 太谷縣 | 和順縣 | 平遙縣 | 榆社縣 |

| 運城市 | 鹽湖區 | 河津市 | 永濟市 | 聞喜縣 | 新絳縣 | 平陸縣 | 垣曲縣 | 絳縣 | 稷山縣 | 芮城縣 | 夏縣 | 萬榮縣 | 臨猗縣 |

| 忻州市 | 忻府區 | 原平市 | 代縣 | 神池縣 | 五寨縣 | 五台縣 | 偏關縣 | 寧武縣 | 靜樂縣 | 繁峙縣 | 河曲縣 | 保德縣 | 定襄縣 | 岢嵐縣 |

| 臨汾市 | 堯都區 | 侯馬市 | 霍州市 | 汾西縣 | 吉縣 | 安澤縣 | 大寧縣 | 浮山縣 | 古縣 | 隰縣 | 襄汾縣 | 翼城縣 | 永和縣 | 鄉寧縣 | 曲沃縣 | 洪洞縣 | 蒲縣 |

| 呂梁市 | 離石區 | 孝義市 | 汾陽市 | 文水縣 | 中陽縣 | 興縣 | 臨縣 | 方山縣 | 柳林縣 | 嵐縣 | 交口縣 | 交城縣 | 石樓縣 |