小兒黃疸

小兒黃疸症狀特徵

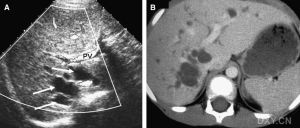

小兒黃疸超聲檢查

小兒黃疸超聲檢查生理性黃疸,大都在生後第3天出現。早者在生後第二天出現,遲者可在第5天出現黃染,其色澤—般較輕淺,呈

小兒黃疸

小兒黃疸病理性黃疸則不然,它是因各種病因引起。有些疾病還相當嚴重,可危及到小兒的生命。新生兒溶血是最常見的黃疸性疾病,它是由於新生兒與母親的血型不合而導致胎兒紅細胞凝集破壞出現溶血,引起貧血、水腫、肝脾腫大、高膽紅素血症。若體內大量的膽紅素侵犯到人的中樞神經細胞核,其發生的黃疸就比較嚴重,醫學上稱之為核黃疸,其病死率較高,並且容易留有後遺症。最常見的治療辦法是換血。輕症可採用光療,又叫藍光照射,此法為治標之法,不能治本。因此,光療不能代替換血,但可減少換血的次數。新生兒肝炎的主要表現為黃疸,常常出現在新生兒期,因生理性黃疸持續不退而就診,在檢查確診後,經一定的治療60—70%的病人可以治癒,並且預後較好。先天性膽管閉鎖的病人出生時,外表均正常,在生後1—1周后,開始出現皮膚黃染,並逐漸加重,其黃色較暗,略帶棕綠色。西醫稱之為綠色黃疸,中醫認為屬陰黃範疇,其糞便為灰白色是其另一大特點。由於外科手術技術的限制,只有部分病人可採用手術治療。此外還可採用激素療法,但本病預後較差,兒3個月後,肝臟開始硬化,6個月到2歲內因肝功衰竭而死亡,僅少數患者存活較長。

產生原因

膽紅素代謝的特點

(一)膽紅素產生相對過多 胎兒在宮內低氧環境中生活,紅細胞數相對地較多,若出生時延遲結紮臍帶或助產人員有意從臍帶向新生兒擠血,則紅細胞數量更多。胎兒紅細胞壽命較短(70~100天),故產生膽紅素的量亦多。出生後開始用肺呼吸,血氧分壓升高,過多的紅細胞迅速破壞,使血中非結合膽紅素增加更多。成人每日生成膽紅素約65.0μmol/L(3.8mg/kg),新生兒每日生成膽紅素約為145.4μmol/L(8.5mg/kg)相當於成人的2倍,因此新生兒肝臟代謝膽紅素的負荷大於成人。(二)膽紅素與白蛋白聯結運送的能力不足 新生兒出生後的短暫階段,有輕重不等的酸中毒,影響膽紅素與白蛋白聯結的數量。早產兒血中白蛋白偏低,更使膽紅素的聯結運送延緩。

(三)肝細胞攝取非結合膽紅素的能力差 新生兒肝細胞內缺乏Y蛋白及Z蛋白(只有成人的5~20%),在生後第5日才逐漸合成。這兩種蛋白具有攝取非結合膽紅素,亦轉運至滑面內質網進行代謝的功能,由於Y、Z蛋白的合成不足,影響了肝細胞對非結合膽紅素的攝取。

(四)肝臟系統發育不成熟 新生兒肝臟的葡萄糖醛酸轉移酶和尿嘧啶核苷二磷酸糖脫氫酶(UDPG脫氫酶)不足或受抑制,不能將非結合膽紅素轉變為結合膽紅素,以至非結合膽紅素瀦留血中而發生黃疸。此類酶在生後1周左右才開始增多,早產兒更晚。

(五)腸肝循環增加 新生兒生後頭幾天,腸道內正常菌群尚未建立,因此隨膽汁進入腸道的結合膽紅素不能被還原為糞膽元;另方面新生兒腸道中有較多β-葡萄糖醛酸苷酶,能將結合膽紅素水解為非結合膽紅素,後者被腸黏膜吸收,經門靜脈返回至肝臟,這是新生兒腸一肝循環的特點。其結果是使肝臟代謝膽紅素的負擔增加,而致非結合膽紅素瀦留血中。

小兒黃疸

小兒黃疸二新生兒發黃疸事出有因

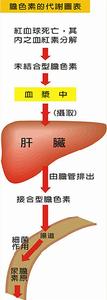

“黃疸”又叫做“高膽紅素血症”,就是血液中的膽紅素偏高,而使得皮膚看起來黃黃的。“膽紅素”主要是血紅素進行分解、代謝而產生的,紅血球中的血紅素是膽紅素的主要來源,大約占75%-80%,由其他來源所產生的膽紅素約占20%。

其實上膽紅素的產生和代謝並不簡單,我們可將膽紅素分成兩種,一種是剛由血紅素分解代謝所產生的“間接型膽紅素”,是脂溶性的。這些間接型的膽紅素會被運送到肝臟,經由一些酵素的作用,而與肝細胞中的某種蛋白質結合,成為水溶性且可以經由膽道腸胃及腎臟排泄,這種稱為“直接型膽紅素”。

不論是疾病或是生理過程,只要膽紅素的製造太多(像溶血性疾病),或者無法將膽紅素代謝排出體外(像肝臟疾病),都會造成體內膽紅素堆積。所以新生兒黃疸的原因,可能是生理性的、母乳哺育引起,也可能是病理性的黃疸。

引起新生兒黃疸的原因主要有:生理原因有些胎兒在出生後第2~3日出現黃疸,第4~6日最重,隨著肝臟功能的逐漸健全,黃疸通常在出生後的10~14日消退,個別有延誤到20日以後者,屬於生理現象。血型不合有的胎兒出生24小時以內出現黃疸,且持續不退。這種黃疸多是母子血型不合造成的。當胎兒的血液是RH因子陽性,而母親的血液是RH因子陰性時,新生兒易發生溶血而出現黃疸。此種黃疸較嚴重,一般不會自然消退,而需換血、光照療法或輸白蛋白治療。先天性膽道閉鎖本病是一種少見的先天性畸形,黃疸乃因胚胎髮育異常造成的膽道閉鎖或狹窄,膽汁不能排泄或排泄不暢所致。黃疸的特點是出生不久即發生,呈進行性加重,全身皮膚深桔黃色,尿布被尿液染黃後用清水常沖洗不掉。此病預後惡劣,應早期手術。全身性巨細胞性包涵體病本病病源是細胞巨病毒,由無症狀的帶病毒孕婦通過胎盤感染胎兒。新生兒在出生一個月內出現黃疸、精神不振、咳嗽、肝脾腫大、消化不良和生長停滯等,應考慮是本病。敗血症新生兒因免疫功能不健全抵抗力低下,易患臍帶感染而發生敗血症,敗血症可並發中毒性肝炎或肝膿腫而出現黃疸。新生兒黃疸如超過一個月黃疸不消退,則應到醫院兒科看病,以便正確判斷和及時處理。

相關治療

西醫治療

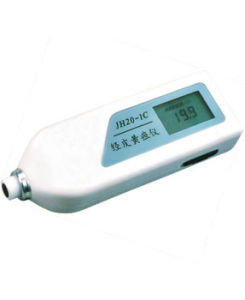

小兒黃疸測定儀

小兒黃疸測定儀①輸血:血清間接膽紅素如超過20mg/dl(342μmol/L),需採用換血輸血。供血者須先作G6PD缺乏的過篩試驗,必須沒有G6PD缺乏方可供血,以免輸血後加重和黃疸。避免親屬供血。黃疸不嚴重者不需輸血。

②光療:患兒暴露于波長440nm的光線下能使血清膽紅素下降,防止核黃疸的發生,如核黃疸已經發生則可使其恢復快一些。經這種光線照射後,膽紅素被光氧化變成無色物質,從尿和膽汁排出體外。這種治療簡便易行,有一定療效。一種簡便的方法是將40W藍色螢光管7支作為光源。將患兒置於保溫箱中,除去衣服及尿布,用黑眼罩(紗布裹黑紙)遮蓋雙目。將光源置於離體表33~35cm處,每小時改變一次體位以增加光照面積。光照時間大多為24~48小時,最長可達96小時。治療過程中要注意液體補給(以防脫水)和護肝治療。經這種治療,皮膚黃疸消退和血清膽紅素下降均較快。

為了預防新生兒黃疸,應避免接觸能誘發溶血的藥物、化學物品,禁用可誘發溶血性貧血的氧化劑藥物。衣服被褥忌有樟腦丸或萘的氣味。如果患兒是由母親哺乳的,其母親也要忌用氧化劑藥物,忌食蠶豆,忌與樟腦丸或萘接觸。本病如不發生核黃疸,預後良好。但以後如與氧化劑藥物或蠶豆接觸或發生感染時,溶血和貧血可再發生。中醫一般將黃疸分為陰黃和陽黃。陽黃是熱毒實邪所為,其黃如桔色鮮明。陰黃為寒濕所致,其黃色晦暗。但臨床發現僅用陰黃、陽黃尚不能全面反映其複雜病情,所以臨床一般將小兒黃疸分為濕熱型、熱毒型、瘀滯型、脾濕型四種。

小兒黃疸

小兒黃疸瘀滯型黃疽可見面目及全身發黃,黃色較深且晦暗,並逐漸加重,身體消瘦,飲食減少,大便溏稀,並伴有皮膚出血而見瘀斑瘀點等,中醫認為此為熱邪深入,傷及脾胃,瘀阻血分,因此治療要活血化瘀,養肝健脾,中藥可用柴胡、赤芍、白芍、當歸、桃仁、紅花、川芎、佛手、陳皮、茯苓、山藥、雞血藤等藥物。

脾濕型黃疸的小兒皮膚發黃,日久不易退,其色晦暗,面色無華,體質消瘦,乏力納少,大便溏軟,四肢欠溫,治療可用健脾化濕、和中之法,中藥可用茵陳、白朮、乾薑、黨參、山藥、茯苓、佛手、菖蒲、鬱金、焦山楂等,中成藥可用健脾丸,地茵合劑等。

總之,新生兒黃疸多有不同,應在嬰兒出生後密切觀察,其皮膚黃疸的變化。對於膚黃過早出現或逾期不退者和黃疸逐漸加重者,或黃疸退後復出者,應特別注意並及時就診。當嬰兒出現黃染時,還要注意觀察小兒精神、呼吸、吃奶、大便顏色等情況,以便及早發現病理性黃疸,及早治療。

小兒黃疸

小兒黃疸中西醫結合治療的原則與方法

1.因母子血型不和造成的新生兒溶血症,輕者可單純套用中藥治療。口服退黃中藥,並可靜脈滴注“茵梔黃注射液”。較重者,在中藥的基礎上加用光療和白蛋白、強的松及酶誘導劑治療,可以控制病情發展,加快退黃速度。換血療法是降低血清膽紅素最快、最有效的方法,對於嚴重病例必要時可以採用。

2.因感染所致的黃疸,占本病的絕大部分,一般主張採用中西醫結合的方法進行治療。根據中醫辨證的規律,而分別採用清熱利濕,解毒退黃,健脾養肝等法。對有明顯感染徵象者,應有針對性地套用抗生素,可提高治療效果。

3.對黃疸持續日久不退者,在相應的西醫治療的同時,輔以中藥扶助正氣,調和氣血陰陽,可協同西藥發揮治療效應,體現中西醫結合治療的優勢。

治療偏方

化疸復肝湯

藥物:綿茵陳l8O克,金錢草9O克,川鬱金6O克,粉乾草l5克,紅塘適量

用法:水煎加紅塘當水飲。每天l劑,每天3-5次。

療效:次方治小兒黃疸型肝炎25O例,均治癒。

預防與護理

小兒黃疸

小兒黃疸(2)婦女如曾生過有胎黃的嬰兒,再妊娠時應作預防,按時服用中藥。

(3)嬰兒出生後就密切觀察其鞏膜黃疸情況,發現黃疸應儘早治療,並觀察黃疸色澤變化以了解黃疸的進退。

(4)注意觀察胎黃嬰兒的全身症候,有無精神萎靡、嗜睡、吮乳困難、驚厥不安、兩目斜視、四肢強直或抽搐等症,以便對重症患兒及早發現及時處理。

(5)密切觀察心率、心音、貧血程度及肝臟大小變化,早期預防和治療心力衰竭。

(6)注意保護嬰兒皮膚、臍部及臀部清潔,防止破損感染。

(7)需進行換血療法時,應及時做好病室空氣消毒,備齊血及各種藥品、物品,嚴格操作規程 。

小兒黃疸的危害

小兒黃疸的病因有很多。比如小兒溶血病、小兒球形紅細胞升高症、小兒圍產期疾病等既可造成高膽紅素血症和膽紅素腦病,又可造成貧血、缺氧和缺氧缺血腦病些疾病及病理改變均可導致胎兒和小兒腦損傷,繼而導致腦癱。

膽紅素腦病是由小兒高膽紅素血症及多種小兒疾病。如早產、感染、缺氧、酸中毒等綜合造成小兒膽紅素腦病可造成嚴重腦損傷,是導致兒小腦癱瘓的重要原因;早產、感染、缺氧等同樣可造成或合併腦畸形、腦發育障礙和腦損傷也可能導致小兒腦癱。

小兒高膽紅素血症的各種治療措施的使用是否及時,是否正確,均有可能使黃疸的控制不平衡,甚至使黃疸加重,導致膽紅素腦病的出現和加重,因此小兒高膽紅素血症的不恰當治療也是引起小兒腦癱的原因。

病理性黃疸的原因有溶血、重症感染、新生兒肝炎、膽道閉鎖以及代謝性疾病等原因引起。黃疸不論何種原因,嚴重時均可引起“核黃疸”,其預後差,除可造成神經系統損害外,嚴重的可引起死亡。

對病理性黃疸進行病因分析,通過對新生兒黃疸及早進行相關的檢查和臨床觀察,加強新生兒膽紅素監測,及早發現病因,進行對因治療,可有效地減少膽紅素腦病對中樞神經系統的損害,是降低新生兒膽紅素腦病致死率和致殘率的關鍵。

早期新生兒輕度黃疸不會有嚴重後果,但重度黃疸在早期新生兒可引起膽紅素腦病(核黃疸),核黃疸不僅危及生命,倖存者可因神經系統受損終生致殘。近年來多中心研究表明:中、重度新生兒高膽紅素血症可引起聽覺損害,腦幹聽覺誘發電位異常。因此應該對黃疸患兒早期進行膽紅素水平動態監測及腦幹聽覺誘發電位檢測。

病理性黃疸並不是全部對小兒智力有影響的。無論何種原因引起的病理性黃疸,當血中膽紅素濃度超過340微摩爾/升時,血中游離膽紅素可通過血腦屏障進入腦組織,影響腦細胞的能量代謝,腦細胞因能量不足有變性壞死,其中以大腦基底節,下視丘神經核、海馬回、腦幹神經核、下橄欖體以及小腦齒狀核黃染最為明顯,此病變稱為核黃疸或膽紅素腦病。核黃疸發生時,小兒黃疸明顯加重,開始表現為精神萎靡、嗜睡、煩躁、吸奶無力或嗆奶,肌張力減退。如治療不及時隨後可出現呻吟、尖叫、抽搐、呼吸衰竭等嚴重症狀。1/2-3/4患兒於急性期死亡,存活者,有90%出現手足徐動症等錐體外系受損的症狀以及程度不等的智力障礙,有的患兒出現動眼神經癱瘓,眼球向上,轉動困難。[1]此外,有黃疸的新生兒血糖也低於正常兒血糖水平。

傳染性

許多人認為出現黃疸就是肝炎,代表患者有傳染性,事實並非如此。前面已經提到,黃疸可由多種病因所致,其中溶血性黃疸和梗阻性黃疸,患者雖可表現有明顯黃疸,但均無傳染性。肝細胞性黃疸也僅限於部分有傳染性的病毒性肝炎,藥物及酒精因索引發的黃疸也不具有傳染性。病毒性肝炎患者的傳染性強弱取決於肝炎病毒血症及病毒複製水平,與臨床症狀、體徵和肝功能異常無關。如A肝、戊肝在黃疸出現前及黃疸初期傳染性較強,持黃疸明顯時傳染性已減弱或消失。B型肝炎不管患者是急性或慢性,有黃疸或無黃疸,有症狀或無症狀,只要病毒複製指標(HBeAg、HBV-DNA、DNAP)陽性,就具有較強的傳染性。如B肝病毒攜帶者,檢測結果為“大三陽”(HBsAg、HBeAg、抗-HBc均陽性),雖無任何症狀,也無黃疸和其他體徵,同樣具有傳染性;相反,重型肝炎雖有明顯的乏力、高度黃疸等表現,但如果病毒複製指標陰性,患者基本無傳染性。C型肝炎只有HCV-RNA陽性時。才具有傳染性,否則傳染性弱或無傳染性,與有無黃疸無關。故發生黃疸的患者或接觸到黃疸的病人,不要盲目恐慌,只有在徹底查清病因和病毒指標結果後,才能做出正確的判斷。

母乳性黃疸

母乳性黃疸比一般生理性黃疸的持續時間比較長,有的長達2~3個月。

近年來國內由於對母乳性黃疸認識提高,加以大力提倡母乳餵養,開展母嬰同室,純母乳餵養率明顯上升,隨之母乳餵養性黃疸的發病率也明顯增加。有臨床統計發現,母乳性黃疸可占到新生兒黃疸發生率的20%以上。不過,導致新生兒母乳性黃疸的原因至今尚無明確結論。但以下兩種觀點都有一定道理:

其一是與母乳中的某些未識別因子有關:有學者研究發現,母乳中含有某些未被識別的因子,這種因子通過母乳餵養進入新生兒體內後,可增加其腸道對膽紅素的重新吸收,使其血液中的膽紅素含量升高,從而出現黃疸。

其二是與新生兒的腸肝循環特點有關:新生兒剛出生不久,腸道內正常的菌群尚未建立,不能及時將進入腸道中的膽紅素轉化為尿膽原和糞膽原排泄出去,這些未轉化的膽紅素可被腸壁重新吸收,並經肝門靜脈送達肝臟,進一步加重肝的負擔,造成黃疸。

應對:

照藍光曬太陽

母乳餵養無需停

1.光療:

藍光能使血清膽紅素下降

對於已經確診的母乳性黃疸足月兒,如果血清膽紅素實在太高,超過220μmol/L的絕對峰值,可先通過光療把峰值降下來。研究發現,波長425~475nm的藍光下能使血清膽紅素下降。經這種光線照射後,膽紅素會被轉化並通過尿和膽汁排出體外。患兒置於光箱前套用黑眼罩(紗布裹黑紙)遮蓋雙目,每小時改變一次體位以增加光照面積,並要注意給小兒補充水分以防脫水。一般應連續照24小時,或間隔照10小時,歇半天后再繼續照,療程為兩到三天。

而症狀不太嚴重的小兒,每天多曬曬太陽也可以退黃,因為陽光中也有藍光存在。但曬太陽時不能隔著玻璃,要暴露在日光下,如果溫度超過30℃,可考慮讓小兒裸體曬,讓皮膚盡情接觸日光中的藍光,但要注意遮住眼睛。

2. 藥治:

服用綿茵陳湯助退黃

臨床上常用茵梔黃注射液來退小兒的黃疸症狀,但日前因山西某公司生產的茵梔黃注射液致一名新生兒死亡,所以有醫院為慎重起見,建議讓小兒改服茵梔黃口服液、茵梔黃顆粒或煲綿茵陳湯。不過專家認為,茵梔黃注射液是已用了30多年的老藥,療效得到公認,這次事故是藥品質量出了問題,配方應沒問題。

3.餵養:

母乳餵養應少量多次

另外,針對媽媽們關心的是否應該減少甚至停止母乳餵養的問題,許華認為,雖然停餵母乳後黃疸會明顯消退,但母乳為小嬰兒最理想的食品,還是不要隨便斷掉奶,也無需過早採取母乳和配方奶粉混合的餵養方法。除非血清膽紅素的值實在太高,才建議暫停母乳餵養三五天。

相關詞條

| 育兒 | 視覺 | 吐奶 | 母乳 | 斜視 | 多動症 |