歷史沿革

宜興東坡書院

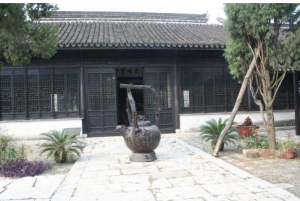

宜興東坡書院元豐七年(1084年),蘇軾買田築室於蜀山南麓,擬終老陽羨,這便是“東坡草堂”,之後又擴建成“東坡別墅”。

元代在原址上建起“東坡祠堂”,後又廢為僧舍。

明弘治十三年,工部侍郎、宜興人沈暉在此重建“東坡書院”,作為文人學士例行集合、緬懷先賢之所。

清代康熙、乾隆年間多次修繕、擴建。鹹豐年間,書院被焚。光緒八年,當地二十四家望族合資重建“東坡書院”,作為宜興東南八鄉培養人才之地。光緒三十二年,廢除科舉,改位“東坡高等國小堂”後為“東坡國小”所在地,“東坡桃李”遍於天下。

1983年6月,書院被列為宜興縣級文物保護單位。

1989年,“東坡國小”從中遷出。

2002年10月,書院被列為江蘇省文物保護單位。同年,頂蜀鎮政府籌資全面修建“東坡書院”,恢復七間四進,並新建碑廊180平方米,以傳承“東坡文化”,使古老書院煥發青春。

歷史背景

東坡書院

東坡書院建築規模

東坡書院

東坡書院書院的第二進,是長方形的“載酒堂”。這裡曾是蘇東坡講學、會友的地方,是東坡書院的主體建築。後牆上的兩幅大理石刻,右邊一幅為明代大文學家宋濂所題,左邊一幅是明代大畫家唐寅所畫的《坡仙笠屐圖》:蘇東坡頭戴竹帽,腳穿木屐,高卷褲管,身體向前傾斜,在村路上頂雨急歸。

書院的最後一進是大殿,大殿正中有一組玻璃鋼製作的塑像,是蘇東坡和兒子蘇過以及好友黎子云,殿上題匾為“鴻雪因緣”。院內有一座池塘,有小橋從池塘上跨過,通向載酒亭。載酒亭上層四角,下層八角,各角相錯,呈欲飛之勢。亭上繪有反映蘇東坡當年生活、寫作、授徒情景的8幅圖畫,生動形象。載酒亭東西兩側,有紅蓮盛開的蓮池。

在東坡書院兩側各有一座小跨院——東園、西園。西園是座花圃,在花海中蠢立著蘇東坡銅像。東園裡有一口井,叫欽帥泉,為明萬曆年間所挖,井水清涼甘冽。書院中還設有展覽館、望京閣等供遊人參觀、遊覽。

院內展出

東坡書院

東坡書院東坡講學的彩雕陳列大殿正中,蘇東坡、蘇過、黎子云等人物雕像栩栩如生,取材於東坡訪問黎子云遇雨故事的東坡笠屐銅像矗立於西園中。書院自1982年以來進行了數次大規模的維修、擴建,成為海南重要的人文景觀之一。

人物簡介

東坡書院

東坡書院中國書院大全

| “書院”這個名稱,最早出現在唐代,也是我國封建社會特有的一種教育組織,在我國古代教育史上占有重要而又獨特的地位,具有舉足輕重的影響。五代時,由於戰爭的影響,官學衰廢,士子苦無就學之所,於是自動擇地讀書。一些學者在佛教禪林制度的影響下,也利用此時機,選擇景色優美、清雅靜謐的山林名勝之地,作為“群居講學之所”,出現了具有學校性質的書院。 |