由來

大調曲子

大調曲子《鼓子曲言》中稱:“鼓子曲初見於開封,後來分為三支:周口一支、禹縣一支、南陽一支,後來禹縣、南陽兩支合流,所以南陽的曲子是最有名的。”南陽偏處豫鄂陝三省交界之伏牛山陬處,社會環境相對較穩定,農產豐富,經濟小氣候滋潤,加之為隋唐清商樂(相和歌、吳歌、西曲)中西曲產地(荊郢樊鄧),歷史上音樂藝術的積澱豐富。明代俗曲大調,清代花部漢調二黃、商洛花鼓、襄樊小調都在此地流行,音樂藝術上的五方雜處,有利於交流出新。流傳在南陽地區的大調曲子就是在這樣得天獨厚的條件下,不斷吸收、改進和創新,逐漸形成南陽大調曲子風格,因此在全省其他地區的大調曲子都相繼衰落的情況下,南陽大調曲子仍經久不衰,繁榮昌盛,故後人將大調曲子亦稱為“南陽大調曲子。”

從清代中葉到中華人民共和國成立以前,演唱鼓子曲的主要是一些文人和富家子弟,組織書社,借演唱以消遣取樂。城鎮多在茶館聚會演唱,農村常在場邊、地頭演唱,吸引一些帶著針線活來聽曲子的婦女,故被稱為“活笸籮曲子”。演唱形式有獨唱,也有多人坐唱,還有雙唱,俗稱“抬曲子”。在弋陽腔盛行時,還發展了幫腔,由樂手和聲,增強氣氛。

發展歷程

琵琶

琵琶板頭曲是用箏、琵琶、三弦、月琴等弦索演奏的器樂曲,“板頭”一詞見於清乾隆二十七年《琵琶譜》,它是在民間以工尺譜和藝人口傳心授的方式世代相傳。由於清王朝對民間音樂的摒置和壓抑,使民間音樂的發展受到限制,大量板頭曲譜沒有被收錄成帙,以致於到民國時期,曾流傳在河南的板頭曲僅只剩下南陽地區的鄧州、鎮平、內鄉、新野尚有餘緒,其它地方都相繼衰落,因此人們把板頭曲看成是南陽所特有的弦索樂曲。板頭曲在南陽往往是隨著大調曲子的演唱而出現,曹東扶早在二十世紀三十年代,就率先對多年失傳的板頭曲,有的只是老藝人口傳下來的簡單鏇律,以及殘缺不全的工尺譜,進行挖掘、加工和整理,將一首首嶄新完整的板頭曲,隨著大調曲子的演唱活動而推向社會,繼而將板頭曲音樂作為我國高等藝術院校古箏教材,廣泛使用。經他整理的板頭曲,如《高山流水》等樂曲,曾在全國乃至英、美等國奏響,經久不衰。

我國許多民間藝術的發展演變,都經歷了一番突破傳統藝術規矩,開創新穎藝術的決裂過程,曹東扶對大調曲子藝術的發展,正是建立在對傳統大調曲子藝術的繼承和突破上的。二十餘歲的曹東扶,常和曲友原吳佩孚直系留豫先鋒隊(時駐內鄉)營長陳夢雲(山東大鼓藝人出身)一起,聚唱自娛,二人以曲結誼,常相攜南下兩湖、北上冀魯,遊歷山川、覓曲問藝,得識許多名家,獲益頗深。後又與南陽諸縣較有名氣的大調曲子演唱家湯寅候、郝吾齋、黨振藩等人多次進行藝術交流。他在提煉姊妹藝術精華的基礎上,兼收並蓄,博採眾長,從不固守一家一戶之藩籬,豐富充實自己的演唱技藝,形成了“高亢挺拔、抑揚委婉、穩中有變、清新脫俗、以情帶聲、聲情並茂”的“曹派大調”藝術風格。

演唱方式

箏

箏大調曲子基本上是一種曲牌聯套體的說唱藝術。也有少數以單曲演唱的,如用〔鼓子頭〕、〔鼓子尾〕連線演唱一個小段,或用一個曲牌演唱一個故事,如用〔劈破玉〕演唱的《林沖夜奔》等。大調曲子原有曲牌200多個,包括每曲在100板以上的大牌〔劈破玉〕、〔滿江紅〕、〔碼頭〕等,來源於崑曲曲牌的有〔石榴花〕、〔上小樓〕、〔哭皇天〕等,其他源於明、清俗曲的雜牌有〔陽調〕、〔漢江〕、〔坡兒下〕等。聯綴曲牌時作為引子、尾聲之用的有鼓子、〔越調〕、〔垛子〕3種,分為頭、尾兩部分,中間穿插若干曲牌,以成套數。還有以一個大牌帶過若干其他曲牌演唱的,稱為“金鑲邊”,以及不用引子、尾聲,只以雜牌聯綴演唱的套數。現代演唱大調曲子,使用大牌、昆牌很少,而更多地使用〔詩篇〕、〔渭調〕、〔漢江〕、〔上流〕、〔下流〕、〔緊訴〕等上下句反覆的雜牌,曲調可塑性比較大。伴奏樂器以三弦為主,多人坐唱時可根據條件加入箏、琵琶、月琴、揚琴、二胡、四胡、洞簫等。擊節樂器以牙子(檀板)或八角鼓為主,也可增加脆碟、小鑔、月鼓等大調曲子還有稱為“板頭曲”的器樂合奏曲,如《平沙落雁》、《高山流水》、《漢宮秋月》等,過去多在正篇之前演奏。

代表曲目

大調曲子

大調曲子曲藝創始人

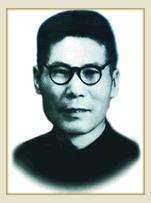

曹東扶

曹東扶曹東扶13歲時隨民間藝人學唱河南大調曲子,習各種絲弦樂器,擅彈三弦、琵琶,因此其演奏具有濃厚的河南民間音樂風格。他指法嫻熟,功力深厚,發音堅實圓潤,長於表現纏綿細膩的情感,其設計的“游搖”奏法具有悲劇性效果,對突出河南地方風格有重要的作用。如《思鄉》、《思情》、《閨中怨》、《打雁》、《落院》以及《高山流水》、《爭梅》、《慢引》、《百鳥朝鳳》等。河南箏曲《高山流水》經他改編後廣為流傳。

解放不久,曹東扶任鄧縣曲藝改進社副社長,他引導大家對傳統曲牌進行改新。1951年,他率領同仁開展抗美援朝宣傳活動,親自創編、移植《漁父恨》、《解放鄧縣》、《紙老虎現形記》等曲段,到農村義演募捐,募得款額全部捐給國家支援抗美援朝,同時使大調曲子由城市茶社走向農村。

1953年,全國舉辦首屆民間音樂舞蹈匯演,曹東扶代表鄧州(當時的鄧縣),以古箏、琵琶演奏的大調曲子板頭曲一路闖關,連獲南陽地區、河南省、中南局器樂一等獎,轟動中國民樂界。當年六月,應中央音樂學院民族音樂研究所約請,與謝克宗等一行六人赴北京錄音,研究所在此基礎上整理出版了《河南曲子板頭曲選》一書,由此曹東扶與河南曲子藝術享譽全國。

1954年後,他先後應聘到河南師範專科學校、鄭州藝術學校、中央音樂學院、四川音樂學院任古箏教師。在中央音樂學院任教期間,他帶領學生多次到中南海為國家領導人演出。1964年回河南,任省歌舞團藝術顧問。次年,任省大調曲子培訓班主講。1970年去世。

曹東扶在繼承傳統的基礎上大膽革新,對大調曲的曲調、唱調、伴奏及板頭曲的曲譜和箏曲,作了鑑別、審定、規範、統一,形成了獨特的風格和流派,是我國曹派大調曲創始人和曹派箏藝創始人。曹東扶敲定的一百餘段大調曲詞和五十餘首板頭曲譜,分別編印出版為《河南大調曲子集》、《河南古子曲》及《曹東扶箏曲集》,發行全國。其板頭曲被音樂學院選為教材,有的錄音後傳到海外。

曹東扶父女的箏曲先後被日本、美國、加拿大、新加坡、馬來西亞、泰國、台灣、香港等國家和地區的電台、音像公司選作名曲,定期播放。他培養了一大批名家高手,不少三弦、古箏教授出自他的門下。他被台灣人譽為“中國古箏泰斗”,是我國公認的古箏表演藝術家、音樂教育家、曲藝音樂和民族器樂作曲家,為我國音樂界的一代宗師。他的名字被收入《中國名人辭典》、《中國音樂家辭典》等書。

改革創新

藝術的生命在於變化出新,大調曲子藝術不是凝固在琥珀之中,而是發展和流動的。以曹東扶為代表的曲藝工作者,從十九世紀三十年代起,已開始對大調曲子從唱腔和伴奏上,進行了一系列的研究、改革和創新。1935年,曹東扶應好友原中國革命軍二十路軍(曾駐守過南陽)軍長張鍅從福建來信相約,請曹東扶到上海百代公司灌注唱片,擬將南陽大調曲子藝術推廣全國。曹東扶即聯絡各路能手及學生,組成強有力的班子,對大調曲子的曲牌、唱腔、伴奏等全面研討習練,並將曲牌的前奏、間奏、尾奏進行規範統一。後因西安事變,上海之行雖未能如願,但這批研究成果,對於以後大調曲子藝術改革提供了寶貴的經驗。

1948年春,在鄧縣民眾教育館的支持下,曹東扶發起成立了“鄧縣大調曲子改進社”,一年後更名為“鄧縣曲藝改進社”,東扶任副社長,研究內容仍已大調曲子為主。他積極引導大家革新,一些傳統曲目如《軟詩篇》、《漢江》、《太湖》等之鏇律、過門等得到完善和規範,更加悅耳動聽,直到半個世紀後的今天,在曲藝戲曲界仍廣為使用。通過對大調曲子藝術的探索、研究和創新,使這一古老傳統的藝術,煥發了青春,進入一個嶄新的高度,極大的豐富完善了南陽大調曲子藝術。

1951年,曹東扶率領社員投入到抗美援朝的宣傳洪流中去,改過去難唱、難懂的高雅劇、歷史劇為通俗易懂、在當時具有感召力的小曲段,親自創編、移植出《漁夫恨》、《解放鄧縣》、《王仁千喊城》、《歷代帝王圖》等民眾喜聞樂見的曲目,並一改過去大調曲子自娛自樂不賣曲子的舊俗,深入到農村鄉鎮義演,收到了良好的社會效應。

三弦

三弦1954年,曹東扶應聘到河南師專音樂科任古箏、琵琶、三弦教師期間,由曹東扶傳譜,王壽庭記譜,河南人民出版社出版發行了《河南鼓子曲》一書,而後長江文藝出版社出版發行了由曹東扶傳授編纂的《河南大調曲子集》等,較為全面的介紹和推廣了大調曲子藝術,同時曹東扶又是在建國初期將南陽大調曲子推向全國的第一人。

隨後,曹東扶先後應邀到鄭州藝術學院、中央音樂學院、四川音樂學院任古箏、琵琶、三弦教授,1964年返豫,任河南省歌舞團顧問。1965年3月----1966年1月,曹東扶受河南省文化局的委託,在南陽市舉辦第一期“河南省大調曲子訓練班”,曹東扶親自擔任主講,傳道授業,為全省六個地區、兩個市、二十一個縣的專業曲藝團隊,培養了一大批優秀的大調曲子演(奏)藝術骨幹力量,對我省大調曲子的普及與發展,起了較大的推動作用。南陽大調曲子亦成為南陽藝術門類中之上品,在歷次省、國家級曲藝大賽中屢獲殊榮,為南陽人民贏得了榮譽。

大調曲子演(奏)唱藝術,是曹東扶先生輝煌藝術成就中的重要組成部分,他德藝雙馨,技藝精湛,誨人不倦,桃李滿天下,在大調曲子演(奏)唱及箏等器樂演奏諸多領域建樹豐碩,是我們永遠值得尊重和緬懷的一代宗師!

演出準則

概述

大調曲子

大調曲子大調曲子以詩詞歌賦為基礎,以規矩禮法、仁義道德為宗旨,深受人們的青睞、尊重。

詩詞歌賦賦予大調曲子以知識性、高雅性。

規是指大調曲子的演出無論是伴奏者或演唱者,無論什麼場合,都講究衣服周正,閉目端坐,目不斜視,以示品格高尚。因為舊時在客廳演唱,達官貴人的女眷們依例聚在廳堂兩邊廂房內,隔簾聽唱,演唱者閉目端坐,以避瓜田李下之嫌。

矩是指彈者坐左邊,唱者坐右邊,演唱前先定神思,後開板。唱的中間,如不加長白不能隨便跳韻。

禮是指講究禮義,唱前先拱手托板讓別人唱。如有外地曲友,需先讓外地曲友唱,後讓本地曲友唱;先讓老年曲友唱,後讓年輕曲友唱。

法是指演唱者儘量不離題目。例如屬於祝賀場合,都要先唱祝賀性唱段。若第一個人唱了三國段,下一個人也要唱三國段。仁指大調曲子藝人之間無論年長年幼,從藝時間長短,都不稱老師,統稱曲友。

義指曲友之間為道義之交,情同手足,非同一般,無論在什麼地方,只要是曲友,不管認識不認識,都要互相照顧,盛情接待。

道指道不同者,不相為謀;道同者,以誠相見。

德指曲友之間,無論唱得好或是不好,唱完後大家都要同聲說個“好”,不能相互挖苦、嘲笑。

禮義是中華民族的傳統美德,大調曲子的演出維護並繼承了這一美德,迎合了廣大聽眾的心理,這就是它有生命力,受人喜愛的原因。音樂結構

大調曲子

大調曲子大調曲子的曲牌按傳統習慣分類,大致分為常用鼓子雜牌,常用小昆牌、大曲牌子、非常用曲牌四大類。

1.常用鼓子雜牌

大調曲子

大調曲子“漢江”由上下兩個樂句構成,上句落音為“1”,下句落音為“2”,屬商調式,其曲調近似四川清音里的“南音”。下句的曲調無明顯的終止感,可反覆多次使用。適於大段故事的敘述,也可表達悲哀的曲詞,是鼓子套曲最常用的曲牌之一。

“詩篇”又稱“硬詩篇”,來源於清乾隆年間北京盛行的子弟書。《北平俗曲略》里說:“這種書的體栽,開頭都是八句詩,統稱‘詩篇’。俗謂之‘頭行’”,至今南召、內鄉、鎮平的一些老曲友仍稱“詩篇”為子弟書。其主要曲調與“漢江”約略相同,亦為上下兩個樂句構成,反覆使用;所不同於“漢江”的是開頭有一句“抬腔”為引子,結尾又有一句尾聲。呈單曲聯套體結構,仍屬商調式。雙疊翠”最早見於明嘉靖年間劉效祖所作的《詞》里,其詞格、曲調均與南方的“茉莉花”近似。在大調曲子裡,另有一“雙疊翠”變體,它將開頭的兩個短樂句,發展為四個短樂句,根據這一特點,便稱它為“四股繩”,也有人稱“珍珠翠”。

此外,常用鼓子雜牌還有“四不像”、“打棗竿”、“羅江怨”、“坡兒下”、“疊落”、“一串鈴”、“呀呀喲”、“渭調”等共26種,包括不同的板式、節拍及其變體共52個曲牌。它是演唱者在演唱過程中,根據內容的需要加以創新而成。這些雜牌曲調在南陽十分普及,連農民小孩也能隨時哼上幾句,可謂是民間說唱中的寶貴財富。

2.常用小昆牌

大調曲子

大調曲子“邊關調”為明代北方興起的小曲之一。這種曲以十二月為綱,每月即為一重。其音調重重疊疊,所以又叫“重樓歌”,大調曲子裡簡稱“重樓”。一段體,不反覆,適於表達哀怨、閨思之情。

“小桃紅”這一曲牌名在《太和正音譜》、《舊編南九宮譜》里均可見到。但就其詞組比較而言,與大調曲子裡的並不相同,大調曲子裡的這一曲牌屬小曲,只是沿用其曲牌名稱而已。它屬於一段體,宮調式,其曲調婉轉,適於表達抒情的唱詞。“疊斷橋”見於清嘉慶、道光年間,流行於北方。嘉慶間《白雪遺音》、道光間《曲里梅花》兩種刻本均可見到此曲。其曲調優美緩慢,多用於閨思、哀怨之曲詞。“倒提簾”其歷史不詳,它的行腔較大,適於表達纏綿、憂怨的情感。

“玉娥郎”為明代小曲,又有別名“魚臥浪”,北方兄弟曲種又稱四大景、大四景。清高士奇(康熙年間人)所著《金鰲退食筆記》載:“神宗(明萬曆)時,選近侍三百餘名,於玉熙宮學習宮戲,歲時陛座,則承應之。各有院本,如盛世新聲、雍熙樂府。又有玉娥兒詞,京師人尚能歌之,名“御製四景玉娥郎”。嚴分宜《聽歌玉娥兒》詩云:“玉娥不是世間詞,龍艦春湖捧御扈。閭巷教坊齊學得,一聲聲出鳳凰池。”據此記載,“玉娥郎”當為明神宗(1573-1620)御製。此曲分南陽、鄧縣兩種唱法,大同小異;新野韓硯耕(已故)又唱一種“南玉娥郎”與上述二者曲調差異很大,亦屬於一段體,徵調式,可反覆使用,多用於抒情。

“二簧平”全稱“二簧平板”,京劇里稱“四平調”。從曲調看,它當是由“石牌”發展形成的,源於“秦吹腔”。這一曲牌建國前只在南陽流行,全省其他地方的大調曲子裡並不用。據考得知它是由湖北北部流行的“四平調”傳入南陽的。

“背弓”在南陽又有別名“悲宮”,由陝西曲子傳來。“背弓”一名,出自中國地方戲唱腔的四種調門之一。即所謂平、背、側、月:平是指用大本嗓的正調;背即背弓;側是指假嗓而有側音之高;月指陰調。“背弓”系唱時用反調而言。大調曲子的曲友另有一說:“背弓”本是“背工”,“工”是簡譜里的“3”音,這種曲子裡,從頭至尾不用“工”音,所以又叫“背弓”。再有從此曲調悲哀而稱它“悲宮”。宮調式,宜表達緩慢、抒情的情景。

此外,還有“石榴花”、“倒推船”、“孝順歌”、“南羅兒”等19種,包括各種變體共有曲牌26個。

3.大曲牌子

“碼頭”興於清乾隆、嘉慶年間,楊慧建《夢華瑣事》載:“京城極重碼頭調,遊俠子弟必習之,鏗鏗然,斷斷然,幾與南北曲同期傳授,其調以三弦為主,琵琶佐之。”“碼頭”調初興時,多流行於倡寮妓院,因而其曲詞內容十之八九是反映即女生活的,南陽最流行的用“碼頭”調演唱的《殘花自嘆》即如此。其曲體結構為兩段體,全曲七腔(即七個大樂句),一二三四腔均成A段(前半闕),重複其二三四腔構成B段(後半闕)。為宮調式,曲調緩慢,行腔較長。

滿江紅”為清嘉慶間興起的小曲之一。曲調不同於江浙的“五瓣梅”,也不同於單弦牌子的“滿江紅”。全曲在百板以上,有六個大樂句組成,為商調式,曲調婉轉,行腔較長。另有變化唱法“滿江紅帶垛”,中間加進垛句,又可成“滿江紅”套曲,俗稱“金鑲邊”。

“垛子頭”、“垛子尾”又稱“京垛子”,是大曲牌子中最常見的一種,即垛子套曲的頭尾部分。“起字調”即“起字岔曲”,南陽市流行的“起字調”又分“單起字”、“雙起字”兩種,目前已無人演唱。

“寄生草”為明嘉靖年間興起的汴梁小曲之一種,目前南陽已失傳,只在曲詞里見有此曲牌。 以上大曲牌子有五種,六個曲牌。4.非常用曲牌

有“耍孩兒”、“越調頭”、“越調尾”等曲牌77個。

連綴方式

大調曲子

大調曲子1.鼓子套曲

《春景》“鼓子頭”——“鼓子尾”。

《武松還鄉》“鼓子頭”——“陰陽句”——“鼓子尾”。

《好會計》“鼓子頭”——“紐絲”——“打棗竿”——“呀呀喲”——“蓮花落”——“坡兒下”——“飛板陰陽”——“陽調”——“鼓子尾”。

《張松獻圖》“鼓子頭”——“陰陽句”——“銀紐絲”——“太平年”——“蓮花落”——“潼關”——“打棗竿”——“羅江怨”——“呀呀喲”——“坡兒下”——“詩篇”——“雙疊翠”——“陽調”——“疊落”——“滿州”——“漢江”——“鼓子尾”。

2.垛子套曲

《何趕信》“垛子頭”——“寸子”——“流水”——“垛子尾”。

《描影尋夫》“垛子頭”——“寸子”——“流水”——“疊斷橋”——“哭皇天”——“軟詩篇”——“硬詩篇”——“垛子尾”。

3.金鑲邊

《斬黃袍》“滿江紅”一、二、三、四腔——“銀紐絲”——“剪剪花”——“滿州”——“落江怨”——“潼關”——“太平年”——“蓮花落”——“漢江”——“陽調”——“疊落”——“滿江紅”五、六腔。

《傳柬》“碼頭”一、二、三、四腔——“小桃紅”——“浪淘沙”——“碼頭”五、六、七腔。《闖王遺恨》“碼頭”一腔——“銀紐絲”——“碼頭”二腔——“小桃紅”——“碼頭”三腔——“太平歌”“碼頭”四腔——“北流”——“碼頭”五腔——“太湖”——“碼頭”六腔——“蓮花落”——“碼頭”“七腔”。

4.越調套

《鶯鶯游廟》“越調頭”——“背弓”——“西滿川”——“金錢”——“銀紐絲”——“背弓”後三腔——“越調尾”。除上述幾種套曲外,還有一種單純的曲牌連綴體形式,即不用某一曲牌作頭尾,可任意聯綴。最簡單的只用了兩個曲牌,如《藍橋會》“滿州”——“陽調”——“滿州”——“陽調”——“滿州”——“陽調”。這種由兩個曲牌循環的方式,近似元散曲中的纏達。也有十幾種曲牌相聯而成一套的如《趕舟》,近似元散曲之纏令。

在鼓子套曲中,有幾種曲牌習慣於連線在一起,這些是:“石榴花”接“小上樓”,“打棗竿”接“落江怨”,“南羅”接“北流”。其次還有“呀呀喲”接“蓮花落”,“鼓子頭”接“陰陽句”,或“坡兒下”、“詩篇”接“鼓子尾”。這些習慣的連線法在傳統套曲中常見,現代唱段里多不守此格。伴奏

南陽大調曲子的伴奏樂器以三弦、琵琶、古箏三種彈撥樂器為主。這種樂隊建制無疑是繼承了明中期在河南、山東、安徽所流行的“弦索”。“弦索”用的樂器是三弦、琵琶、古箏。當時弦索在河南流行時,正值汴梁小曲興起之時,二者相互結合是很自然的事。後來,小曲在乾隆時衍變為鼓子曲,流傳到南陽又由鼓子曲發展為南陽大調曲子,小曲幾經流變,而這種“弦索”伴奏的形式卻延續至今。

在伴奏樂器中尤以三弦為主,甚至只有一把三弦,沒有其他樂器伴奏亦可演唱。另外,還有月琴、揚琴、墜胡、二胡、嘟嚕胡(軟弓京胡)、洞簫作為伴奏樂器。其打擊樂器中,手板、八角鼓兩樣必不可少。南陽市在建國前有人以茶杯盛水(多少不等)而以筷箸擊之,以此伴奏亦頗悅耳。

舊時,演唱大調曲子的曲友多為男性,常用調為F調、G調,三弦定弦為“51”。1956年後,大調曲子有了專業的女演員,樂隊的建制、定調都有了發展和變化,多數樂隊加上了二胡、墜胡、大提琴、揚琴等樂器,使樂隊伴奏增加了力度和伴奏鏇律的歌唱性。定調也由原來的F調、G調改為G調、D調。

大調曲子的伴奏樂隊,不僅擔負著伴奏任務,同時又能單獨演奏器樂曲,這種以彈撥樂器合奏或獨奏的樂曲稱為“板頭曲”。關於板頭曲歷史淵源的說法十分複雜,有學者認為其曲子多為“老八板”的變體,如“簫妃舞”、“大全”等曲的鏇律接近“老八板”,但這只是少數現象,從曲調上看,多數曲子與老八板無關。

傳承意義

大調曲子原是貴族的藝術,一般在茶樓或是富家堂會演出;後來在民間節日,以豫西蹺曲的形式上街表演;隨著更多的人喜聞樂見,最終走上戲曲舞台,以曲劇的形式為大眾表演。這種大眾藝術值得傳承和發展。