故居簡介

吳佩孚故居

吳佩孚故居吳佩孚故居,民眾習慣稱吳家大樓,即後來改為部隊招待所東院。今天改成登州賓館。

主人簡介

吳佩孚

吳佩孚吳佩孚(1874~1939),字子玉,漢族,山東蓬萊北溝吳家村人。1898年投淮軍。1906年任北洋陸軍曹錕部管帶,頗得器重。後升任旅長。護國討袁運動興起,隨營入川鎮壓蔡鍔領導的雲南護國軍。1917年7月,任討逆軍西路先鋒,參加討伐張勛復辟。同年孫中山組成護法軍政府。

1919年12月馮國璋病死,曹錕、吳佩孚繼承了直系軍閥首領的地位。1939年吳佩孚患牙病高燒不退。12月4日,日本牙醫受命於土肥原謀殺吳佩孚,吳在牙醫刀下當場身亡。時年65歲。國民黨政府追認為陸軍一級上將。

故居概述

吳佩孚故居

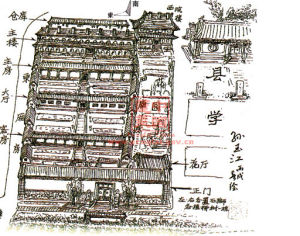

吳佩孚故居原宅地面積約7000平方米,建築分為東西兩部分,東為住宅,西為花園,別稱“馬輝堂花園”。

院落坐南朝北,大門一間,於院西北角和東北角另闢兩個北門。東院住宅為一組並聯式二進四合院。一進院東西南北房各三間,均帶前廊,硬山頂合瓦皮條脊。北房左右各帶二間耳房,東院的西廂房和此院的東廂房合為一座過廳,連通東西兩院。抄手遊廊連線院內各屋。西院西北角處辟有月亮門通花園,最北面有後罩房一列十餘間,為硬山合瓦清水脊屋面。兩院南部另有一組四合院建築,現大門為小細管胡同15號,北房三間,前出廊,東西廂房各三間,帶前廊,南房三間。均為合瓦硬山清水脊。西院是花園部分,花園東南又有廊連線一院,東可通東部宅院,西可往西院,廊子均帶坐凳欄桿。

南面有一座三卷勾連搭建築,面闊三間,其西帶兩間兩卷勾連搭耳房,耳房前加平頂廊,此建築後面西一間與耳房東一間之間加一後廈。均為合瓦過壟脊。北面有一座戲樓,面闊三間,硬山頂合瓦三卷勾連搭屋面。東側敞軒一座,坐東朝西,原為佛堂。西北部假山之上有歇山頂三間軒一座,其西側有爬山廊與南面房屋銜接;廊西一座北房,為供奉魯班和財神之殿。假山西北部有一面闊三間的三卷勾連搭房,原為馬輝堂本人居住。

現宅內主要建築尚完整,但花園僅存部分山石和遊廊。1984年1月10日公布為東城區文物保護單位。現為居民院。

選址背景

吳佩孚個性孤僻、不合群。1920年到1924年間,他在洛陽第三師的司令部前修了一座亭台,請康有為題匾,名為廣寒宮。這段時間正是他軍旅生涯的鼎盛時期,也是他官場仕途中最順利的階段。洛陽的吳府高朋滿座,談笑鴻儒,但吳佩孚卻躲進廣寒宮裡揮毫吟詩,懶得交際應酬。

花甲之年的吳佩孚拍電報給張作霖說是要北上養老,進京之後吳佩孚真的信守了解甲歸田的諾言,不僅沒有重新出山,還辦了一個“正一堂”來弘揚佛法。事情總是這樣,“樹欲靜而風不止”,1933年到1939年,吳公館從來未得清靜,北洋舊部,侵華日軍紛至沓來,吳佩孚也不得不隨時面對選擇———是堅持還是放棄。

六旬老人想要終老北京,應該遠離鬧市,遠離政敵。誰想到偌大的一個北京城竟然找不到一個清靜的所在,吳佩孚在京的寓所,東城什錦花園明明是軍政要人的聚居地,一塊充滿明爭暗鬥的是非之地。西北方向是府學胡同的段祺瑞府,西南方向是東廠胡同的黎元洪故居,國民政府取代北洋政府後,朱啟鈐、章士釗等人也都在附近留下過痕跡。

之所以吳佩孚會住在這並非清靜的東四地區,據說是出於如下的考慮:在北京,想找一處能裝下隨行的八大處編制,又能盡顯老帥風采的府邸並不容易。

從明朝開始,東四一帶就是達官貴人的首選,藏在胡同里的大宅門不僅空間足夠,住在東四,本身就是身份和地位的象徵。當政治需要、門面需要、住宅需要“交集”在東四,也就是說東四地區幾美合一、職能多樣,吳佩孚選擇什錦花園胡同就成了必然。

上溯幾百年,東四都是京城的職能中心,其實北京的城市職能中心始終沒能脫離城市地理中心。以紫禁城為圓心,環環相套,從皇宮到王府衙門、到官宅、到百姓、到市場,離心越遠影響力就越小。這種城市職能的集中,讓北京人不由自主地受了“向心力”的影響,把地理和身份聯繫起來,認為靠近皇城就是權力和身份的象徵。

手邊恰好有一份1936年的北京地圖,圖中的特別政府、市政府、各部委,官宅都圍繞在皇城周圍。國民政府時期,紫禁城已經作為博物館對外開放,可傳統的城市格局卻並沒什麼新突破,大量湧入的新的職能機構像洋行、醫院等等也來城內見縫插針。北京的“向心力”並沒有隨著皇權的結束而消失,甚至波及到了外國人,他們看出靠近城市中心不僅意味著身份,跟顧客多少、賺錢多少也有關係。

到解放初為止,幾百年來,北京城區的人口一直維持在一百多萬,可如今,一百多萬翻了十倍,北京城已經嚴重超載,可許多居民寧願放棄廣大天地,堅守市中心。“向心力”成了城市發展的阻礙。對這些居民來說,“向心力”與其說是一種心理因素,不如說早就物化成看得見摸得著的“存在”。儘管城市不斷膨脹,但政府機構、商業區、學校仍然集中在城市中心,沒有擴散。是不是住在城市中心,和身份地位關係不大,但可以免去上下班奔波,可以買賣方便,享受繁華帶來的諸多便利。

據聞,在新的市政規劃里,將來的北京應該分成不同的功能區,有很多箇中心,因此北京人仍然“向心”,但不是同一個中心。一個層層嵌套的圈,終於能分散開來了。

地理髮現

什錦花園23號———解甲未能歸田的末路悲歌

陽光照暖了南吉祥胡同的每一座院門,老人們三五成群地聚在門口,他們所講的陳年舊事遠得可以上溯到六七十年前,其中竟也能尋到吳佩孚的影子。據一位姓張的老人回憶,1940年,也就是北京的日統時期內,不遠處的什錦花園胡同有一次風光大葬。當年,她的老伴也就十來歲,和街坊的幾個孩子一起幫著出殯的隊伍打白旗。紙紮的金童玉女、香車寶馬付之一炬,深居簡出的“孚威將軍”被抬出了吳公館,停靈在拈花寺里。

經過了直奉戰爭和北伐的雙重打擊後,吳佩孚失了千軍萬馬,1933年春天到達北京西直門火車站時,隨行的只剩下了幾百名衛兵。有史料記載,那天,在京的直系舊部們早早就在火車站翹首以盼,希望吳佩孚“老驥伏櫪”能聯絡西北軍和東北軍重振旗鼓。吳佩孚的專車就這樣滿載希望地駛入什錦花園胡同,駛進堂皇的吳公館。

只剩下空殼的“軍艦”

當年,吳公館的正門開在院牆東邊,如今門被磚封起來,過道被改建成配電室,只有門樓瓦上的雕刻仍保存完好,精緻得有些繁瑣。記者順著院牆向西來到了吳公館現在的大門,門前掛著東城區人事局的牌子,院子中間立著一座白色辦公樓,被正午的太陽照著,有點兒晃眼。在這片鋼筋水泥下不知能否找到當年的老地基,這裡應該是吳公館主體建築的所在地。據什錦花園的老住戶回憶,文革以前,院裡還保留著當年吳佩孚住過的二層小樓。

失意在北京的吳佩孚,財政方面全靠舊友故交來援助,據說是過得有些拮据,但氣派不減當年,仍然維持著“八大處”的體制。也就是說,什錦花園胡同23號里曾經設有“軍備處”、“總務處”、“副官處”等辦公室,吳佩孚坐鎮在二層小樓上,這“八大處”排兵布陣一樣守護在他周圍,再加上駐紮在不遠處的幾百名衛兵,這座花園般的公館就如同停泊在京城裡的一艘軍艦,可攻可守。走進23號的大門,巍巍一座吳公館留下的只有前院一排倒座房和東西兩個小跨院,當年銅牆鐵壁的“軍艦”只剩下空殼和兩個小船艙了。

西跨院:報紙見證的改造

西跨院留著正房和倒座,院子中間搭了車棚,棚下擠擠插插停了幾十輛腳踏車。據午休時仍在正房裡伏案工作的徐先生介紹,解放後,吳公館成了運輸研究所,到了文革期間部委合併,23號院的辦公人員猛增,不得不拆了前院的二層小樓,蓋了今天的辦公樓。2000年前後,運輸研究所搬走了,院子租給了東城區人事局。院西的牆腳下堆了幾排瓦片,幾塊水泥板。走過去俯身一看,水泥板上居然有字,是一張1974年的《人民日報》。當年,運輸研究所大興土木的時候,用《人民日報》鋪地,在上面澆灌水泥,報紙也一起凝固在水泥里保存下來。

兩探吳公館都覺得冷冷清清,這座藏在小巷深處的宅院現在是個養老的好地方,當年卻是門庭若市,難得清靜。北上之前,吳佩孚多少有些“重整舊山河”的想法,政客們深知“孚威將軍”的號召力,吳公館前人喊車鳴,出入的淨是“北洋遺老”,可惜吳佩孚的衛隊很快就被張學良繳了械,青天白日旗下終究做不成重組北洋的“舊夢”。

東跨院:還有幾件原裝古董

東跨院平安地避開了幾個改建工程,是23號院內的“完璧”,院內的幾件原裝古董也都被放在這裡。推拉式的單扇木門開在西牆上,門邊“虛設”了兩個殘破的石鼓。推開門,順著檐下的走廊來到院中。一棵幾盤幾曲老柘樹伸展枝條占了半個天空,蛇奔龍行得像一幅懷素狂草。樹下放著兩個高腳杯式的石魚缸,壁上雕著獅子滾繡球,缸里放著幾塊五彩石頭,春寒未了,幾尾金魚呆呆地不肯遊動。魚缸不遠處擺著石桌石礅,桌邊刻著十二生肖,石礅是新配的,沒有磨損過的痕跡。這些充滿活力的石雕展現的是生活的另一面,不能東山再起的吳佩孚親自撰寫了一副對聯掛在什錦花園裡,萌生出“灌園抱瓮,真箇解甲歸田”的念頭。

1937年盧溝橋事變後,日本人占了北京,吳佩孚又一次深入險地,但這一次他能用來還擊的只有赤手空拳。日本人想借“孚威將軍”以壯聲勢,一時間,說客踏破了吳公館的門檻。吳佩孚卻發誓“倔強到底,不出洋,不走租界”。也就是為了這些誓言,他不肯去東交民巷動手術,死在什錦花園的小樓里。

對於吳佩孚的死,可謂眾口一詞,說他“大節凜然”保住了中國人的尊嚴,抗戰勝利後,國民政府破格追賜他陸軍上將銜。也是因為他的晚節,吳佩孚的故事才得以在什錦花園一帶流傳,直到半個多世紀後的今天,走在什錦花園胡同里還能聽到白髮老人在描述,當年的吳公館和日統時期的“孚威將軍”。

人物生平

1932年,已經兵敗下野多年的吳佩孚定居北平,受到張學良的隆重歡迎。可是,吳佩孚卻曾當面大罵張學良在“九一八事變”中不抵抗日本侵略者,痛失東北。

“七七事變”後北平淪陷,吳佩孚堅決不入外國租界,仍然住在什錦花園11號,頂住了日本侵略者的軟硬兼施,寧死不當漢奸。

日本侵略者侵占北平後,自認為吳佩孚可以利用。於是,日本特務頭子土肥原賢二、漢奸齊燮元等相繼粉墨登場,勸吳佩孚“出山”。一時間,“吳公館”門前車水馬龍、說客盈門。但是,吳佩孚卻提出“出山”的先決條件是日軍先撤出北平,使說客們碰了釘子。

日本侵略者見軟的不行,便來硬的。強迫吳佩孚舉行一次中外記者招待會,公開表明對“日中議和”的態度。事先,土肥原賢二擬了題為“一切贊成日方主張”的稿子,要求吳佩孚在記者招待會上宣讀。同時,還偽造了一封吳佩孚主張“日中議和”的通電在報刊上公布。吳佩孚通過家屬向美國記者鄭重聲明,否認此事,以正視聽。

在記者招待會上,日方向與會的130多位中外記者散發他們偽造的吳佩孚發言稿。但吳佩孚將“發言稿”棄之不用,卻發表了自己對和平的看法,提出了包括“日本無條件撤軍”和“中國應保持領土和主權完整”等中日和平的先決條件,並說明一切均以發言為準,會上印發的稿件是假的。然後,對於記者提問一律笑而不答,使日本侵略者大丟其臉。

1939年12月4日,吳佩孚辭世,享年66歲,距舉行記者招待會僅10個月。關於吳佩孚的死因有兩種說法,一曰病逝,一曰慘遭日本人的毒手。

吳佩孚逝世後,遷都重慶的國民政府立即在《中央日報》上發表唁電,表彰吳佩孚“精忠許國,大義炳耀”;最高國防委員會追贈吳佩孚為“一級上將”。

在北平成立了由社會名流和生前友好180多人組成的“吳上將軍治喪處”;治喪期間赴吳邸弔祭者達數千之眾;出殯之時更是萬人空巷,從什錦花園胡同的“吳公館”到德勝門內的拈花寺,京城撒紙錢高手綽號“一撮毛”的全福沿途撒紙錢600多斤。

伴隨著長長的送葬隊伍,層層紙錢順著風勢直上雲霄,在空中迴旋、翻飛,似漫天大雪。在寒冷的冬季,在日寇鐵蹄下的北平,這種場面自然讓人感受到“遺民淚盡胡塵里”的悲涼和“南望王師又一年”的企盼。

注:①廣亮大門,是北京四合院中等級最高的宅門,是具有相當品級的官宦人家採用的宅門形式。