故居概況

載濤故居

載濤故居山老胡同宅院坐北朝南,並列四路院落。主院一路大門偏東,為廣亮大門,對面原有影壁,已拆除。門內地面和門前坡道為條石鋪墁;東接倒座房九間,西接七間,現已拆改。大門內為一進院,正面垂花門及遊廊均已無存。二進院正房三間,七檁前後廊,左右耳房各二間;東西廂房各三間,五檁前出廊;南耳房各一間;北面尚存部分抄手遊廊,此廊又貼耳房山牆通向後院及東院。三進院是一座遊廊圍合的庭院,北面遊廊後接正房七間,為勾連搭作法。四進院正房三間,五檁前出廊,西廂房三間,無前廊,東廂房已無存。最後為後照房七間。主院東側一路為休閒宴樂部分,兩院間有遊廊相通。此院正面為大廳堂,面闊三間,進深為兩個五檁前出廊勾連搭,東西勾連搭耳房各一間。廳堂之北原有一座戲樓,於上世紀50年代初拆除,在基址上建造了樓房。再北臨利薄營胡同有房六間,其中一間為門道。這路院落之東又有一路,現只余兩座三開間小房。此處原是服務性雜院,建築質量不高,大多數已經拆改失去原貌。主院之西的一路,原有獨立大門,現已改造。門內現存三座廳堂,均為面闊三間,進深五檁前出廊。最南一座前廊朝北,為勾連搭作法,估計庭院東側原有遊廊與其相連。最後一座是祠祀的正堂,院內有古樹二株,氣氛嚴肅。全宅房屋均為大式硬山合瓦頂,過壟脊,只有祠祀正堂用筒瓦。主要建築山牆下肩及前後腿子用乾擺,牆身用絲縫做法,墀頭用挑檐石。整個宅院功能齊備,格局分明,疏朗有致,更有多株古樹,實是京城中最典型的大宅第之一。其建造年代約為清代中期。現為居民大雜院,保存狀況不佳。

人物簡介

載濤(1887——1970年),字野雲,滿族,愛新覺羅氏,北京市人。載濤是清宣宗旻寧之孫,醇賢親王奕譞之子。這位光緒皇帝的御弟三歲時便被封為二等鎮國將軍,同年又被晉封為不入八分輔國公;十五歲晉多羅貝勒,十七歲入陸軍貴胄學堂學習軍事。

清朝覆亡後,生計日漸拮据,1928年將位於後海西面的貝勒府出售與輔仁大學,遷居至山老胡同宅院,1949年又將此宅售於國家,遷至西揚威胡同原馬廄院內。溥儀曾以偽滿洲國“皇帝”名義,多次召他赴長春當官,北京偽政權“華北政務委員會”委員長王揖唐也許以高薪請他任職,均被拒絕。載濤出身嫡系皇族,但寧肯貧困潦倒也不當漢奸,表現出高尚的民族氣節,理應受到尊重。新中國成立後,毛澤東主席親自任命他為中國人民解放軍總後勤部馬政局顧問,還用自己的稿費2000元助他修繕住房。他平生熱衷養馬,提出過改良馬種的建議,受到國家領導人的讚許。1954年以後,多次當選為全國人大代表和政協委員。

相關資料

載濤故居

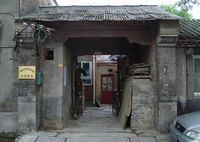

載濤故居如今,西揚威胡同14號成為了餐館,門前增加了一對小石獅子,在作為影壁的西廂房北山牆上有一個浮雕麒麟,還被塗成金色;在門道內的西牆上有中、英文對照的《四合紅庭簡介》。

西揚威胡同14號在胡同中段南側,是一所很普通的民居小院,街門面北,是北京四合院.西揚威胡同14號在胡同中段南側,是一所很普通的民居小院,街門面北,是北京四合院普遍採用的“如意門”;門扉上的對聯也是北京民居街門上極為常見的“忠厚傳家久,詩書繼世長”。就是在這所不起眼兒的小院兒里,曾經住過中國末代皇帝溥儀的叔叔載濤。

清亡後,家境衰落,生活失去來源。載濤先是賣掉濤貝勒府,搬到寬街,後又將寬街的房子賣掉,搬到西揚威胡同,也即原先自己的馬圈中。