研究所概況

中國科學院武漢物理與數學研究所

中國科學院武漢物理與數學研究所武漢物理與數學研究所重點學科領域為:波譜學、原子分子物理學、數學物理、原子頻標技術、光電子研究等。

中國科學院武漢物理與數學研究所

中國科學院武漢物理與數學研究所1958—2007年,研究所共取得科研成果近300項。包括國家科技進步一等獎、國家自然科學二等獎、國防科技重大成果一等獎、國家星火科技獎以及中科院和省部級自然科學一等獎和科技進步一等獎等。自1985以來,研究所所共申請專利126項,獲授權發明專利45項,實用新型專利57項。從1996年起,平均每年發表SCI論文百餘篇。

中國科學院武漢物理與數學研究所主辦的《數學物理學報》 (中、英文版)和《波譜學雜誌》均為中國自然科學的核心刊物,《數學物理學報》英文版為SCI收錄期刊。

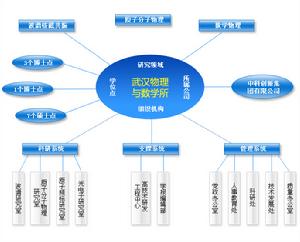

具體描述

中國科學院武漢物理與數學研究所

中國科學院武漢物理與數學研究所本所的基礎研究主體由波譜與原子分子物理國家重點實驗室、數學物理實驗室、原子頻標實驗室、光電探測實驗室組成。本所是武漢光電國家實驗室(籌)的組建單位之一。擁有由光譜波譜技術、頻標技術平台和信息中心組成的支撐系統以及實現成果轉化的控股高技術公司;具有優越的科研條件和大量現代化科研儀器裝備。

本所擁有4個博士點、多個碩士點和一個博士後流動站,同美、英、日、法等20餘個國家和地區的著名學府和科研機構建立了合作交流關係。近年來本所致力於科研隊伍的最佳化,引進和造就了一批高層次的青年學科帶頭人,形成了以中青年專家為主的研究群體,他們充分施展才智,所做的研究工作和取得的科研成果在國內多具特色,並在國際上占有一席之地。

發展歷程

中國科學院武漢物理與數學研究所

中國科學院武漢物理與數學研究所1958年中國科學院武漢電子研究所成立。

1959年擴建為中國科學院數學計算技術暨自動化研究所。

1961年同中南五省的廣州電子學與半導體研究所等十二個研究所合併,成立中國科學院中南電子研究所。

1962年併入中國科學院中南物理研究所並更名為中國科學院中南物理研究所。

1970年更名為中國科學院湖北物理研究所。

1978年更名為中國科學院武漢物理研究所。

1979年更名為中國科學院武漢數學物理所。

1986-1988年中國科學院武漢物理研究所建成波譜與原子分子物理國家重點實驗室。

1996年中國科學院武漢物理研究所與中國科學院武漢數學物理研究所合併組建中國科學院武漢物理與數學研究所。

2001年由湖北省科學技術廳批准,“武漢磁共振研究中心”於2001年建立,依附於波譜與原子分子物理國家重點實驗室,本所為掛靠單位。

2003年經中國科學院認可,本所與上海光機所聯合設立“中國科學院冷原子物理中心”。

2003年本所與華中科技大學等共同組建武漢光電國家實驗室。

組織結構

中國科學院武漢物理與數學研究所

中國科學院武漢物理與數學研究所科研系統

波譜與原子分子物理國家重點實驗室

中國科學院武漢物理與數學研究所

中國科學院武漢物理與數學研究所實驗室的主要研究領域為波譜學與原子分子物理學。研究方向是通過電磁輻射(從射頻到光頻)與原子分子體系的相互作用,研究原子分子的結構、動力學及其環境效應。實驗室的主要研究內容包括:核磁共振成像和核磁共振定域譜方法以及在生物學和生命科學中的套用;核磁共振波譜學原理和方法及其在生物分子結構、分子間的相互作用和動力學研究中的套用;固體高分辨核磁共振原理和方法及其套用;冷原子物理、量子信息和量子通訊的原理與實驗;原子、離子囚禁與原子超精細結構;強外場中原子的結構和特性;雷射光譜學及套用;高性能原子頻標等。

原子與分子物理研究室

原子分子物理研究室是“波譜與原子分子物理國家重點實驗室”的兩個核心研究室之一。早期工作是60年代在老一輩物理學家王天眷先生的指導下開展的原子頻率標準的研究,同時開展了粒子物理理論研究和稍後的雷射光譜的研究,1978年在張承修先生主持下組建原子分子物理研究室。主要研究方向是:冷原子物理與套用,原子分子中的超快過程,原子頻標和精密譜和原子與光量子信息。

長期以來,該研究室在中國原子分子物理學實驗研究中都發揮著重要的作用。群體隊成員曾自主研製出當時世界最好性能的銣激射器頻標,榮獲國家科技進步一等獎。近年來,本研究室通過中國科學院“百人計畫”相繼引進和培養了一批青年博士,並逐漸形成了開展冷原子物理及套用為核心的研究集體。目前,研究室承擔了多項國家重大基礎研究(973)、國家基金委重大和重點以及中科院重大方向性項目。主要設備有:各種連續(鈦寶石、半導體)和脈衝(納秒、皮秒和飛秒)雷射器,各種光譜和頻譜分析和控制儀器等。

自行設計和建成的實驗裝置:冷原子囚禁裝置(磁光阱、玻色愛因斯坦凝聚),離子阱(單離子和多離子),原子強外場裝置,原子的電子能譜分析裝置,分子離子速度影象裝置和電子的速度影象裝置等。

光電子研究室

光電子研究室主要開展原子光譜及其套用研究,主要研究領域包括:表面單分子化學物理與單自鏇探測、銣原子頻標、大氣探測雷射雷達、原子信道雷射通信等。

重點開展了表面單分子化學物理與單自鏇探測研究;銣原子頻標的小型化與產業化;全高程全天時大氣探測雷射雷達技術;原子濾光與原子穩頻的開放空間雷射通信技術。

研究室研製的原子頻標已用於艦船導航;雷射雷達列入國家氣象局和中科院空間環境預報中心的子台站,為國家空間天氣預報服務。

產業化

中科創新公司

中國科學院武漢物理與數學研究所

中國科學院武漢物理與數學研究所武漢中科創新技術有限公司自二十世紀八十年代率先研發數字式超音波探傷儀填補國內空白以來,一直致力於高新技術產業化的發展,逐漸形成了具有國內一流品牌的攜帶型數字超音波探傷儀、手持式數字超音波探傷儀、記錄本式數字真彩超音波探傷儀、空軍系統專用數字超音波探傷儀、鐵路系統專用數字超音波探傷儀,台式、分體式多功能多通道數字超音波自動探傷系統等多元化不同超聲檢測的產品。公司擁有一流的科技開發和生產實力的隊伍,從而保證了各種產品具有獨立的自主智慧財產權,使產品的各項性能和技術指標均達到國際水平,領先國內水平。更因為在產品技術上的先進性、品質因素上的卓越可靠性,使公司得以保持良好的市場活力,產品廣泛被套用到鍋爐、壓力容器、航空、航天、電力、石油、化工、管道、軍工、船舶、汽車、冶金、鋼構、鐵路、高校等各行業的製造、生產、質控環節上,受到了一致的好評,實現了良好的經濟效益和社會效益。