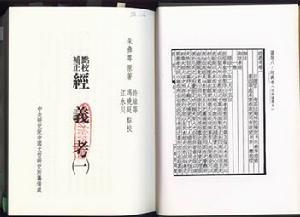

《經義考》

《經義考》簡介

《經義考》

《經義考》《經義考》是朱彝尊辭官以後據從前見聞,考察古今經學文獻,於1695~1699年間撰成的。原名《經義存亡考》,1705年開始刊行,當時只刊行半部(至春秋類)。乾隆十八年(1753)盧見曾在淮南朱彝尊的孫兒朱稻孫處見到《經義考》未刻部分的原稿,於是重新編纂校勘,增加凡例,於1755年完成,共300卷,改名為《經義考》。

《經義考》首錄御注、敕撰的經學書籍 3卷,再錄經學文獻27類297卷,其類目為:易、書、詩、周禮、儀禮、禮記、通禮、樂、春秋、論語、考經、孟子、爾雅、群經、四書、逸經、毖緯、擬經、承師、宣講、立學、刊石書壁、鏤版、著錄、通說、家學、自述,其中宣講、立學、家學、自述 4卷有錄無書,當是撰輯未竟。所收經書均先著錄撰人姓名、書名、卷(篇)數,註明存、闕、佚、未見和偽書。然後輯錄原書序跋,介紹諸儒學說、經學派別及著者生平事跡。最後是按語,為朱彝尊自己的考訂。

清翁方綱依 《經義考》 體例撰的《經義考補正》(1792)12卷,可補該書不足。此外,沈廷芳撰有《續經義考》。

問世原因

《經義考》

《經義考》一、經學發展的結果

在中國傳統學術結構中,儒學居主流地位,經學則是儒學的中心。以《易》、《書》、《詩》、《禮》、《春秋》等經典為論述核心的經解著作,汗牛充棟,既是中國學術及文化的主要載體,也是研究中國古代哲學、歷史、文學和社會制度等的基本典籍。

兩漢經師解經,或以口說,或以章句,而以名物訓詁為主。又爭立博士,群趨祿利之途,特重師法、家法。漢末,鄭玄兼綜今古,遍注群經,集兩漢經學之大成。魏代王肅亦遍解群經,與鄭氏爭勝。至南北朝時,則演為南學、北學,遞有新解。箋注義疏等經解形式,漸次完備。至唐,出現了諸經義疏的結撰之作,即孔穎達等奉詔修撰並頒為範式的《五經正義》。所采傳注 ,俱為名家之選。“孔穎達撰定諸經之疏,號曰《正義》,自是以來,著為定論,凡不本於《正義》者,謂之異端。誠學者之宗師,百世之所取信也。” 《崇文總目》卷一《毛詩正義》提要云:“詩學之家,此最為詳。” 《四庫全書總目》卷二十一《禮記正義》提要:“採摭舊文,詞富理博,說禮之家,鑽硏莫盡。” 可見學林之推重。其後賈公彥又采鄭注,成《周禮註疏》、《儀禮註疏》,雖繼踵前業,以補未備,而其總結前代註疏之用心,與孔氏相同。蓋由魏至隋,“戰爭相尋,干戈是務”,或焚燼於周師,或漂沒於底柱,文化典籍,毀滅無算。《正義》、《註疏》之撰,對前代傳注之保存,無疑起了積極作用。但是,孔、賈等在撰述時,奉行“疏不破注”的原則,對前人註疏不敢議論其非,嚴重束縛了學術思想的發展。陳寅恪指出:

唐太宗崇尚儒學,以統治華夏,然其所謂儒學,亦不過承繼南北朝以來正義義疏繁瑣之章句學耳。又高宗、武則天以後,偏重進士詞科之選,明經一目僅為中材以下進取之途徑,蓋其所謂明經者,止限於記誦章句,絕無意義之發明。

士子關注重心,不在發明經義,那些未經採錄之註疏,則有遞將泯滅之危險 。是以考求散逸及刊落之古注義疏,即成為後世儒家之新責任。如就《易》而論,王注既用,漢《易》遂微。李鼎祚《周易集解》能采子夏以降三十五家之說,故被推為“可寶之古笈” 。

宋明理學興盛,表彰《四書》,雖然也出現了三部《大全》,引領士林學風,但是,對經義的解釋既然定於一尊,學者的創造性自然受到抑制。《大全》之內容,重在摘引理學諸儒之注釋,對古注義疏則不復措意。其書之編撰,以抄撮為主。朱彝尊對此,曾予詳考,結論道:“所謂《大全》,乃至不全之書也。” 抄撮之外,又有割裂之弊。顧炎武曾有考辨 ,痛陳其書“僅取已成之書,抄謄一過,上欺朝廷,下誑士子”,而“一時人士盡棄宋元以來所傳之實學,上下相蒙,以饕祿利”,“經學之廢,實自此始”。至謂“八股行而古學廢,《大全》出而經說亡” 。既廢古學,遑論對前此經義之總結。四庫館臣至欲“覆瓿置之”,以譏其陋 。然而兩宋及有明卻是經學著述最豐贍之時期,就經學發展理路而言,勢必要出現能考求歷代經義的結撰之作。清朝定鼎之後,用以安撫、牢籠士子的手段,依然採用尊崇程朱理學的方式;表現在經典整理上,則出現了數部名為“御纂”、“敕撰”之書。但從其編撰及影響上看,也不過是《大全》之緒餘,難稱總結之作。

二、目錄學發展的結果

作為對某一時期文化典籍的著錄與反映,中國目錄之見重,不僅在甲乙部次,編類群籍;而尤在能“辨章學術,考鏡源流”,反映學術發展之概貌與趨勢。章學誠、朱一新、汪辟疆、余嘉錫等,對此均有論述 。劉向《別錄》、劉歆《七略》,即反映了先秦至漢以來的學術流別,奠定了後世目錄的基本體制。劉氏父子藉此構建起郡縣制帝國的新王官之學,並使經學居於中國學術體系的核心地位 。

經學目錄專錄經學著作的性質,決定其最適宜於反映經學源流。但是,自漢迄明末,並沒有一部真正能反映經學發展的學科目錄的出現。有限的幾部,也各有其不足。如鄭玄《三禮目錄》,雖有首創之功,但畢竟以三種禮書為主,不及他經;或僅被視為“一書之目錄”。下及明代⑫,朱睦㮮《授經圖義例》之著述重心,在授經源流之圖,後附僅為簡目。其《經序錄》一書,又重在簡目下輯錄之序文。姚名達謂此二書“非純粹目錄體裁”⑬,不無道理。

綜上可知,由漢至清初,長達一千八百年左右,竟然沒有出現一部能夠反映經學源流的學科目錄。雖然目錄學對於學術的反映,常常有滯後的現象,但是相對於史學目錄與文學目錄而言,經學目錄的稀少和粗疏仍然令人詫異。汪辟疆認為:“目錄學為辨章學術考鏡源流之書,而非疏通致遠之儒,不足以膺此大業,宜乎曠百世而一遇也。”⑭不得其人,或即重要原因之一。

如果說,劉向《別錄》、劉歆《七略》反映了經學時代來臨之時及其前的學術源流,那么,在經學時代開始之後並經過漫長的發展,出現一部能夠反映經學發展脈絡的學科目錄,無疑是符合目錄學發展內在理路的。

三、清初學風的影響

清初學風,崇尚篤實。溯其緣由,大端有二。

一為宋明理學內部實學傾向之發展。程朱理學一派,欲闢佛老,乃回歸元典,重新闡釋,思以有所樹立;而考求經典之本來面貌,徑求大義,無疑最為佳徑 。故自宋以降,疑經辨偽者,所在多有。這一辨偽求真的徵實路向,經由清初顧炎武、閻若璩等人之努力,在經學、國小等方面得以光大。陸王心學一派,至晚明時,其內部亦有走向徵實之動向,舍空談而趨實踐。如顧憲成、劉宗周等,均有糾偏之舉;清初黃宗羲光大其學,在史學上開浙東一派 。對於理學內部由“尊德性”向“道問學”的轉變,即轉入考證學的過程,余英時標出“內在理路”之說,加以闡釋 。

二為對明朝覆亡之反思。滿清以關外異族,入主中原,給當時讀書人以莫大刺激;而反思亡國之由,則歸因於王學末流空疏學風之弊。這一點,尤以易代之際的遺民學者言之最切。顧炎武謂當時士人惟知“言心言性,舍多學而識,以求一貫之方;置四海之困窮不言,而終日講危微精一之說” 。朱彝尊也指出其時“士守繩尺,無事博稽,至問以箋疏,茫然自失” 。至清中葉,政局穩定,學者心氣,較為平和,然對王學末流,批評頗多。如全祖望云:“自明中葉以後,講學之風,已為極弊,高談性命,直入禪障,束書不觀,其稍平者則為學究,皆無根之徒耳。” 民初梁啓超總結清初學風時說:

其時正值晚明王學極盛而弊之後,學者習於“束書不觀,游談無根”,理學家不復能系社會之信仰。炎武等乃起而矯之,大倡“舍經學無理學”之說,教學者脫宋明儒羈勒,直接反求之於古經。而若璩辨偽經,喚起“求真”觀念,渭攻“河洛”,掃架空說之根據:於是清學之規模立焉。

韋政通以晚明以降為儒學復興之第三階段。這一階段有兩個重點,第一是重視經驗知識,以後發展為典籍與文獻之考證;第二是經世思想。對於第一點,韋氏認為是“乘王學末流之弊而起,由思想的內在理路轉出”⑪。通過以上討論,可知朱彝尊《經義考》之撰,正合斯旨。

四、朱彝尊本人經歷及治學旨趣

朱彝尊《曝書亭集》卷三十三《寄禮部韓尚書書》有云:

彝尊……見近日譚經者,局守一家之言,先儒遺編,失傳者十九,因仿鄱陽馬氏《經籍考》而推廣之,自周迄今,各疏其大略。微言雖絕,大義間存,編成《經義考》三百卷,分“存”、“佚”、“闕”、“未見”四門,於十四經外,附以逸經、毖緯、擬經、家學、承師、宣講、立學、刊石、書壁、鏤板、著錄,而以通說終焉。……近又輯《明詩綜》百卷,亦就其半。此外,歐陽子《五代史》注、《瀛洲道古錄》,雖草創而未成也。所撰詩古文義,取辭足以達,未嘗有模範於胸中而後下筆,聊以自娛而已。……泰山孤生之竹,嶧陽半死之桐,一遇賞音,妄思千古,惟先生是賴矣。

這篇書信,為朱氏罷官、亡子之後所寫。朱氏一生,顛沛流離,頗多磨難:青年受業,不務時藝;中年落魄,奔走江湖;晚年入仕,兩度罷官;暮年歸隱,用心著述。從早歲抗清之志士 ,到寄人籬下之幕客;從欲有所為之官僚,到失意而歸之老儒,可以說,這篇書信,顯示的是經歷了失意歸隱及喪子之痛的蒼涼心境。“孤生之竹”、“半死之桐”,斯喻何其沉痛與淒涼。細繹其文,則“聊以自娛”之說,實針對所撰“詩古文義”而言,當是自陳心跡的謙遜之辭。同樣,所謂仿《經籍考》體例而作《經義考》之說,也是朱氏謙辭,並非的據。

朱彝尊撰《經義考》,在上述表征之外,還應歸因於他對六經的醉心與尊崇。在朱彝尊看來,六經為聖人載道之具及遺澤所在,因此,他寧願做一個躬耕墓田而能讀聖人之書的林戶。他讚嘆道:“六經之義,如江河日月,無所不該。” 又自陳云:“彝尊不學,狃於章句,六經之所無者,不敢遽定其有。” 一切以六經為依歸,因而極力主張在《明史》中設《儒林傳》,以涵包《道學傳》:

……然六經者,治世之大法,致君堯、舜之術,不外是焉。學者從而修明之,傳心之要,會極之理,範圍曲成之道,未嘗不備;故《儒林》足以包《道學》,《道學》不可以統《儒林》。夫多文之謂儒,特立之謂儒,以道得民之謂儒,區別古今之謂儒,通天地人之謂儒:儒之為義大矣,非有遜讓於道學也。

除論史外,復以論文:“是則六經者,文之源也,足以盡天下之情、之辭、之政、之心,不入於虛偽而歸於有用。” “詩篇雖小技,其源本經史。” 朱氏以六經為文章之源,並以此為標準,評論歷代創作,指導作文之法 。可以推論的是,在宗社傾覆、抗清無望的情況下,搜輯遺逸,網羅放失,撰成集歷代經義之大成的著作,不失為一種有所擔當的明智選擇。朝代可以更迭,聖人之道、六經之教,絕不可廢,當是朱氏堅守不渝的信念。

此外,朱彝尊本人之治學旨趣,既崇六經,又尚博學,而且交遊極廣,聚書能達八萬卷之巨,客觀上為《經義考》的編撰提供了必要的文獻條件。

綜上所論,可知《經義考》得以問世,並非僅僅是朱彝尊“緝學著述自娛”或懼“先儒遺編失傳”的產物,實為經學、目錄學、清初學風、朱氏經歷及其治學旨趣等多方面因素共同作用下的學術結晶。

相關資料

《經義考》

《經義考》康熙二十九年(1690),朱彝尊乞假歸里,隱居林下,著書立說。

《經義考》是他辭官後,據從前的所見所聞,研究古今經學文獻,於康熙三十四年(1695年)至康熙三十八年(1699年)間撰寫成的。原名《經義存七考》,康熙四十四年(1705)年開始刊行,當時只刊行了半部,至春秋類。乾隆十八年(1753)盧見曾在淮南朱彝尊的孫兒朱稻處見到《經義考》朱刻部分的手稿,極為推崇,於是重新編纂校勘,增加了凡例,乾隆二十年(1755)完成全書,共三百卷,改名為《經義考》。

《經義考》分二十六類,首錄御注、敕撰的經學書籍三卷,再錄文獻二百九十七卷其類目為:易類七十卷書類二十六卷,詩類二十二卷周禮十卷,儀禮八卷禮記二十五卷,通禮四卷樂類一卷,春秋四十五卷論語十一卷、孝經九卷、孟子六卷、爾雅三卷、群經十三卷、四書八卷、逸經三卷、毖緯五卷、擬經十三卷、承師五卷、宣講一卷、立學一卷、刊石五卷、書壁一卷、鏤版一卷、著錄一卷、通說四卷,末附家學、自序二卷,其中宣講、立學、家學、自述四卷有錄無書。所收經書均先著錄撰人姓名、書名、卷(篇)數,卷數有異同者,則註明某書作某卷;並註明存、闕、佚、未見和偽書等字樣,以便考知圖書流傳情況;然後輯錄原書序跋,介紹諸儒學說、經學派別及著者生平事跡,且依時代先後次序排列。最後是按語。對於各書的有關考證,為朱彝尊自己考訂。該書對我國目錄學的發展,有著積極的意義,影響波及海內外學術界,被稱作“為目錄學辟一新大陸”。該書原刻本刊刻未畢,乾隆二十年(1755)德州盧氏雅雨堂補刻完成。另有,清光緒二十三年(1897)浙江書局刊本,四部備要本等。

《經義考》是中國經學文獻的專科目錄。現存很多版本,常見的有文淵閣四庫全書本、中華書局的四部備要本等。至於校點本,目前僅見台灣中央研究院中國文哲研究所籌備處於1997年出版的補正校點本《經義考》。此書由中研所的經學研究大家林慶彰先生任編審,由許維萍等人校點,全書共有八大冊,精裝本,字型大而清晰。該書亮點在於吸收了翁方綱《經義考補正》等清人研究成果加以訂補,應該說是目前為止《經義考》最好的校點本。不過仔細拜讀後,該校點本的缺陷也不少。就《詩經》著述方面,此校點本用力實在不是深,朱彝尊所遺留下來的不少錯誤依舊沒有得到很好的校訂,這是很可惜的。其中關鍵的原因大概是此部分的校訂者並非詩經學研究方面有專長的人,像陳樂素先生《宋史藝文志疏證》這本研究宋代文獻敘錄方面較為優秀的成果。

目錄學

| 目錄學是研究目錄工作形成和發展的一般規律即研究書目情報運動規律的科學。中國古代很早就有人注意到目錄學的作用,西漢時,劉向、劉歆父子就撰有《別錄》、《七略》等書,以後歷代均有專著。南宋鄭樵有《通志.校讎略》,至清代,章學誠著成《校讎通義》,更總結了目錄學的豐富經驗。反映我國古代著述的規模最大、最全的目錄是《四庫全書總目提要》和《四庫全書簡明目錄》。 |