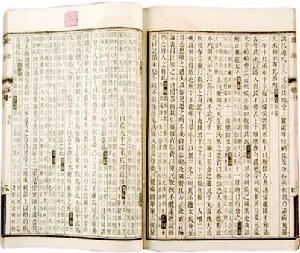

本文書影

本文書影名文簡介

作者:司馬遷類型:記敘文

成文時間:西漢時期

作者小傳

司馬遷頭像

司馬遷頭像原文

漢元年十月(1),沛公兵遂先諸侯至霸上(2)召諸縣父老豪傑曰(3):“父老苦秦苛法久矣,誹謗者族(4),偶語者棄市(5)。吾與諸侯約,先入關者王之(6)。吾當王關中。與父老約法三章耳:殺人者死,傷人及盜抵罪。余悉除去秦法。諸吏人皆案堵如故(7)。凡吾所以來,為父老除害,非有所侵暴,無恐!吾所以還軍霸上(8),待諸侯至而定約束耳。”乃使人與秦吏行縣鄉邑,告諭之。秦人大喜,爭持牛羊酒食獻餉軍士。沛公又讓不受,曰:“倉粟多,非乏,不欲費人。”人又益喜,唯恐沛公不為秦王。

注釋

司馬遷著《史記》

司馬遷著《史記》譯文

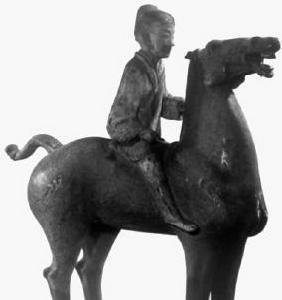

彩繪陶騎兵

彩繪陶騎兵“各位遭受秦朝苛刻殘暴統治的苦痛太深久了,議論一下是非的人就要被滅族,私下講講《詩》、《書》的人就要被殺害。我曾經同各路諸侯相約定,誰先攻入函谷關就可以封王,現在我理當在關中一帶稱王。我今天同各位商約,定出這樣的三條法規:殺人的人要處以死刑,傷害人的人要酌情治罪,盜竊他人財物的人也要酌情治罪。此外,秦朝的一切苛法暴政都要廢除。各位官員都請照原位安於職守。自從我起兵以來,到處為民除害,沒有任何侵擾、暴虐的行為,請大家不必懼怕!而且我所以把軍隊退駐在霸上,是為了等待各路諸侯到齊後再來商定各項管理法規。”

於是沛公就派人同秦地的官員到縣鄉里去宣傳,使大家都知曉。秦地的人聽了很喜歡,都爭先恐後地送牛羊酒食來犒勞軍中的將士。沛公又表示謙讓不肯接受, 說:“官倉里的糧食很多,並不缺乏,不能再使大家破費錢財了。” 秦地的人更是歡喜,只擔心沛公不在秦地稱王。

影響與傳播

彩繪女侍俑

彩繪女侍俑按照道家的政治哲學來說,好的政府不要多管事情,而要儘可能少管事情。所以聖王在位,如果他的前王管事過多造成惡果,他就要儘量消除。這恰好是漢初的人所需要的,因為秦朝造成的苦難之一,就是管的過多。劉邦於漢元年(前206年)十月,率軍至霸上,秦亡。他除秦苛法“約法三章”,深得民心,順應民意。也閃爍著黃老的政治思想。由此也奠定了漢高祖劉邦的歷史地位,對後世產生了深刻的影響和作用,“約法三章”很早就成為人們耳熟能詳的成語,在人們的生活和工作中廣為流傳和套用。

專家點評

司馬遷雕像

司馬遷雕像公元前206年,劉邦率領農民起義軍首先攻破鹹陽,在滅秦中立了頭功。劉邦攻占鹹陽後,他虛心接受樊噲的意見,毫不留戀鹹陽宮中美色財寶,還軍灞上。為了安定民心以爭奪天下,他下令廢除秦的苛法,又約法三章:“殺人者死,傷人及盜抵罪。”這是漢代最早的立法,也可以算是我國歷史上最早的“安民告示”。

正如《道德經》上老子說的:“法令滋彰,盜賊多有。”一個社會法令越多,犯法的人越多,法令規定越繁,空隙漏洞毛病癒大。秦始皇的統治非常殘酷,法網嚴密,民不聊生,不堪忍受,終於揭竿而起,推翻了秦朝的暴政。當時諸侯爭戰,社會混亂,天下無所依歸。老百姓都渴望結束戰爭,恢復生產,過上安寧的生活。所謂:“民亦勞止,迄可小休。”劉邦此舉,正是順應民意,所以受到了秦民的擁護,“爭持牛羊酒食獻餉軍士”。這和後世明末百姓所唱:“殺牛羊,備酒漿,開了城門迎闖王,闖王來時不納糧。”其中的道理是一樣的。而劉邦推辭不受,更是極大地收買了人心,“人又益喜,唯恐沛公不為秦王”。顯然,劉邦已經達到了他預期的目的。

這段文章,記述“約法三章”的原委、內容和作用,簡明扼要。文章用秦王朝的苛法暴政做反襯,又用秦地人民的歡喜勞軍做陪襯,突出地反映了“約法三章”的正確性和深遠意義。文章記載的劉邦的演說,富有鼓動性。只用了99個字就全面、準確地說明了自己的政策,其中著名的約法三章“殺人者死,傷人及盜抵罪”更是僅僅10個字,但已樹立起了新政權威嚴公正、取信於民的形象,可謂擲地有聲,令人不敢不從。