名文簡介

本文書影

本文書影類型:語錄體散文

成文時間:戰國時期

作者小傳

孔子

孔子孔子政治思想的核心是“禮”與“仁”,主張恢復西周制度,有保守的一面。他首開私人講學之風,建立了系統的教育理論,總結出不少可貴的經驗和行之有效的教學方法,他對我國教育的普及、發展及古代文化遺產的保存、整理有巨大貢獻。他的思想主張, 經過後世儒者的發揮, 逐漸形成了一整套維護封建統治的學說, 成為中國封建文化的主體。

《論語》是孔子及其門人的言行記錄,大約在戰國初年由孔子的弟子後學編纂而成。《論語》二十篇,內容涉及哲學、政治、教育、禮儀、文化等多方面,是研究孔子生活、思想及儒家學說的重要文獻。它不僅是儒家崇奉的經典,也是一部優秀的語錄體散文集。其章節簡短,語言精練、形象,含蓄雋永,富於哲理;還善於通過神情語態的描寫,展現人物的個性特徵,頗具文學意味。《論語》雖然不是文學著作,但歷來家喻戶曉,對文學的影響極為深遠。

原文

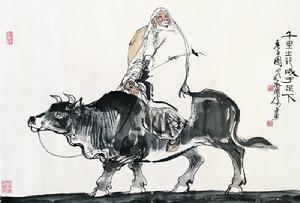

孔子雕像

孔子雕像長沮曰:“夫執輿者(4) 為誰?”

子路曰:“為孔丘。”

曰:“是魯孔丘與?”

曰:“是也。”

曰:“是知津矣。(5)”

問於桀溺。

桀溺曰:“子為誰?”

曰:“為仲由(6)。”

曰:“是魯孔丘之徒與?”

對曰:“然。”

曰:“滔滔者天下皆是也,而誰以易之(7)?且而與其從辟人之士也,豈若從辟世之士哉(8)?”耰而不輟(9)。

子路行以告(10)。

夫子憮然(11) 曰:“鳥獸不可與同群,吾非斯人(12) 之徒與而誰與?天下有道,丘不與易也(13)。”

注釋

孔林“萬古長春”門

孔林“萬古長春”門譯文

宋代刻本《論語》

宋代刻本《論語》長沮說:“駕車人是誰?

子路說:“是孔丘。”

(長沮)說:“是魯國孔丘嗎?”

(子路)說:“是的。”

(長沮)說:“他知道渡口在那裡。”

子路再問桀溺。

桀溺說:“你是誰?”

(子路)說:“我是仲由。”

(桀溺)說:“是魯國孔丘的學生嗎?”

(子路)回答說:“是。”

(桀溺)說:“壞人壞事像洪水一樣泛濫,誰和你們去改變?你與其跟隨避人的人,哪裡比得上跟隨我們這些避世的人呢?”他邊說邊不停地播種。

子路回來告訴孔子。

孔子失望地說:“人不能和鳥獸同群,我不同人打交道,那同誰打交道呢?天下太平,我就用不著提倡改革了。”

影響與傳播

孔子

孔子從孔子的話我們還可以領悟到人是社會性的動物, 不能離開社會而獨自生活, 否則就失去了作為一個人存在的價值。作為一個人, 理應關心人、同情人,儘自己力量改造社會,把人類從動亂痛苦中解救出來。

專家點評

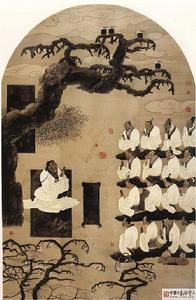

孔子授業圖

孔子授業圖長沮、桀溺是兩個不知道真實姓名的隱士。所謂“長沮”、“桀溺”都是對這兩個人形象的概括和形容。“長”指身體長大, “沮”指沮洳,也就是泥沼。“桀”同“煤”,指身體魁梧,“溺”指身浸水中。標題的意思是一個長大的人和一個魁梧的人一塊在泥水中耕作,不知道他的真實姓名,這固然是子路來不及問其姓名的無奈描述,同時也暗示了他們隱居很徹底。

孔子周遊列國,有一天迷了路,不知車子應該往哪邊走。弟子子路受孔子之命去問路。看到了長沮、桀溺正在泥水中勞作,就趕緊走上前去打聽,作者這裡省略了子路的問話。先開口的是長沮,他先是問遠處手裡拿著馬韁繩的人是誰,子路告訴他是孔子。大概孔子當時已經有了一些名氣,但為了不發生誤會,長沮又問:“是魯國的孔丘嗎?”子路說是。長沮就說: “他周遊列國,一定知道怎么走。”隱隱有諷刺的意思在裡面。子路沒有辦法,又去問桀溺。桀溺問:“你是誰?”子路回答說:“是子路。”又問:“是魯國孔丘的徒弟嗎?”說:“是的。”桀溺就開始大發議論,說:“滔滔者天下皆是也”,意思是天下大亂,滄海橫流,已經到了無法收拾的地步,誰也無法改變。你與其跟著孔子,一天到晚追求仁義,還不如跟著我隱居呢。子路回來告訴孔子,孔子悵然而嘆,說人是離不開社會的,不能和隱士一樣與世隔絕,終日與鳥獸為伍,如果天下太平,他就不用周遊列國,到處推行自己仁政的主張了。

顯然,長沮、桀溺是隱逸之士的代表人物,他們不滿於當時的黑暗現實,不與統治者合作,選擇了避世隱居,以求潔身自好的人生道路。這與孔子信守自己的政治理想,積極入世,“知其不可而為之”的人生態度正好背道而馳。正如孔子所說的,“道不同,不相與謀”。不過有意思的是,對入世執著的孔子並沒有感化隱士一道救世的意圖,反倒是應該與世無爭的隱士企圖說服孔子的弟子改弦易轍,跟隨他們一起隱居。俗話說,人各有志,不能相強,從這個角度說,長沮、桀溺的氣度確實是有點小了。