拼音

【注音】:rén shēng tài dù/duó基本定義

人生態度,是指人們通過生活實踐形成的人生問題的一種穩定的心理傾向和基本意願。人生態度,主要包括人們對社會生活所持的總體意向,對人生所具有的持續性信念以及

人生態度

人生態度人生就像一本書,傻瓜們走馬看花似地隨手翻閱它;聰明的人用心地閱讀它,因為他知道這本書只能讀一次。

誰要是遊戲人生,他就一事無成;誰不能主宰自己,永遠是一個奴隸。

世上只有一個真理,便是忠實人生,並且愛它。

宿命論是那些缺乏意志力的弱者的藉口。

以嘲弄的眼光看待人生,是最頹靡的。

人生態度的含義:指人們在實踐中形成的對人生問題的一種穩定的心理傾向和基本意圖。

典故:“不為良相,便為良醫”。

佛教徒

我們生活在這個世界上,都有自己的處世態度。因為人生觀念不同,生活經歷不同,處世態度也往往大相逕庭。在一般人的心目中,佛教徒是消極而悲觀的。因此,選擇佛教作為信仰,只是老年人的事,年輕時是不適合的,除非在事業或情感上遭受了重大打擊。由於這種誤解,使得許多人自決於佛法智慧與真理的大門之外。再從佛教界自身來說,許多佛教徒因為對經教缺乏研習,未能樹立佛法的正見,面對社會的誤解,自然也無法分辨。

作為一個佛教徒,應該以什麼樣的人生態度來對待修行和日常生活?消極或是積極?禁慾或是縱慾?

人生態度

人生態度一、積極乎?消極乎?

人們總是習慣將佛教徒與消極厭世聯繫在一起,那么,學佛者究竟是不是消極的?如果是積極的,那佛教徒的積極又表現在哪些方面?要把這個問題弄清楚,首先要探討一下:什麼是消極?什麼是積極?

(一)、消極、積極的產生和表現

消極和積極是我們對某件事表現出的態度。當我們對其發生興趣或認識到它的重要性時,就樂於主動參與,表現出積極的態度;反之,則會有意識地迴避、抵抗,表現出消極的態度。

儘管孩子的天性都是貪玩的,但在對待學習的問題上,卻會表現出截然不同的態度。有的孩子覺得讀書無用,在這樣的觀念指導下,對學習難以產生興趣,因此以消極的態度應付了事。而那些從小好學的孩子,因為意識到學習的重要性,不需要家長和老師的督促,自己就會努力對待。

我們在工作和處世中也會面臨類似的問題。同樣的事情,落實到不同的人身上,表現出的態度和行為也會各不相同。

儒家的代表人物孔子,採取的是積極入世的人生態度。他為了恢復"周禮",為了推行"仁、義、禮、智、信"的政治主張,幾乎一生都在周遊列國。在他遊歷期間,遇到很多挫折,包括隱士們的冷嘲熱諷,但他沒有因此放棄自己的立場,仍"知其不可而為之",積極實施治國平天下的志願。在理想無法實現時,亦不輕言放棄,轉而在學生中推行自己的主張,提出"學而優則仕"的讀書觀念,由讀書進而仕途,進而治國平天下。

與孔子的積極入世相反,歷史上還有許多消極避世的隱士,他們無法接受現實社會的污濁,轉而寄情于山水之間,過著淡泊無為的生活。《莊子》記載:堯有意將天下讓與許由,許由聞聽,不僅沒有感到欣喜,反而跑到河邊將耳朵反覆清洗,覺得堯的話玷污了他。

這樣的機遇對孔子而言,或許是夢寐以求的,天下唾手可得,正可用來大展宏圖。但人各有志,許由所嚮往的是逍遙自在的人生,世間功名於他不但毫無意義,且避之尤恐不及。

除了觀念不同而造成的差異之外,消極與積極的產生,往往與自身的生活環境和人生經歷有很大的關係。

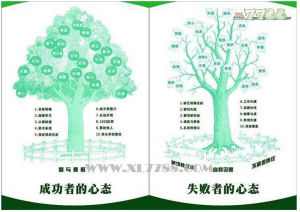

有的人從小失去家庭溫暖,長大後工作不順利、婚姻不幸福,經歷了太多的坎坷和挫折,使他們看不到人生的意義,看不到生存的希望。活著到底是為什麼?他們找不到自己的目標。在他們眼裡,世上的一切都暗淡無光,甚至使人失去生活的勇氣。長此以往,他們的人生態度不免趨向消極。

而在順境中成長的人,很少經歷挫折,對人生充滿信心和希望,無論做什麼都覺得有意義,他們所表現出的努力進取,就來自於積極的人生態度。

社會環境也是導致不同人生態度重要的因素之一,古人有"窮則獨善其身,達則兼善天下"之說,正是說明了這樣的道理:若身逢亂世不妨遺世獨立,心游江海;若天下安樂才可出來輔助明君,安邦定國。

由此可見,消極與積極既取決於我們的主觀願望,也和客觀環境有著密切的關係。

(二)、消極與積極是相對的

消極與積極並不是絕對的,由於參照的角度不同,標準也會隨之改變。

伯夷和叔齊是歷史上兩位深受推崇的隱士。當時,周文王想請他們出山討論伐紂王,可在他們眼中,這卻是大逆不道的犯上作亂之舉。他們為了遵循儒家的道德觀念,拒不出山,最後餓死在首陽山上。從入世的角度來說,他們的所作所為是消極的。但換個角度來看,他們

人生態度

人生態度再如出家人的修行生活,以世俗的標準衡量,無疑是消極的。但以他們追求的人生目標而言,出家不僅是為了改善自己的生命,更是為了住持正法、荷擔如來家業的崇高使命。他們為尋求真理而放棄世間享樂,其選擇無疑是積極而自覺的。

所以說,消極和積極不可簡單地一概而論。當我們看待任何一個問題的時候,不能局限於單一的角度,只有從多方面地觀察、思考,才能夠作出正確的判斷,反之則會有失偏頗。

通常,在我們的人生中既有消極的一面,也有積極的一面。因為人生始終都處於選擇之中,而選擇就意味著取捨:在占有的同時也在放棄。

無論我們選擇學校、工作還是家庭,都面臨同樣的問題。高校有幾百所,而我們能選擇的不過是其中一所,就是在這一所中,能選擇的也不過是其中一個專業。生有涯而學無涯,我們的人生是短暫的,我們的精力是有限的,不可能什麼都想要。類似的選擇,在我們的人生道路上時時都要面對。而取捨的目的,是為了合理分配我們有限的時間和精力。在作出抉擇後,對我們所選擇的,要積極努力,將主要精力集中在上面,而對其它與之無關又足以形成干擾的事情,則消極對待。古人有玩物喪志之說,玩物何以會喪志呢?就是沒有正確處理好兩者之間的關係,對本應消極對待、淺嘗即止的事情投入了過多的精力,以至影響了正常的工作和學習。

(三)、佛教徒是消極的嗎?

為什麼社會上很多人會認為佛教徒是消極的?主要有以下幾方面原因:

首先,是由出家制度引起的誤解。中國的傳統道德觀念是以孝為本,而孝的核心內容就是傳宗接代,所謂"不孝有三,無後為大"。但出家人必須獨身,當然談不上生兒育女;再則,世人多半以地位名利作為衡量人生成功與否的標準,認為人生在世或是要榮華富貴,或是要乾番轟轟烈烈的事業,方能光宗耀祖,而出家人與世無爭,視世間功名如過眼雲煙。現代社會是鼓勵消費的年代,而佛教徒生活儉樸。尤其是出家人,長年累月住在古老的寺廟裡,飲食清淡,衣著簡單。很多人對這種少欲知足的生活不理解,覺得佛教徒缺乏常人的生活熱情,跟不上社會潮流,與當代生活方式格格不入。因此在人們眼中,出家人的選擇無疑是對人生缺乏積極的追求。

同時,確實有些人是在無奈之下出家為僧。或是帶著個人恩怨逃避現實,或是在遭遇挫折後對生活失去信心,萬念俱灰之下遁入空門,這也是造成社會對出家人產生誤解的重要因素。其實這類人在僧團中僅僅少數而已,而且,若是出家的發心不正,即使披上袈裟,在佛門中也不會有太大作為。

再就是從為人處世方面引起的誤解。如今,社會競爭日趨激烈,很多人為了跟上時代,一生憂患勞頓,沉溺其中而不能自拔。從佛法的角度來看,這恰恰是世人最大的無明。佛陀告訴我們:"一切有為法,如夢幻泡影"。正因為看到事物發展的本質,所以佛教徒的處世原則是隨遇而安,這也是被世人視為消極的因素之一。

(四)、正確理解佛教徒的人生態度

如何才能正確認識佛教徒的人生態度?辯證地說,佛教徒既有消極一面,也有積極的一面。從世俗的生活方式來看,佛教徒是消極的;就人生的追求而言,佛教徒則是積極的。

1.佛教徒有明確的人生目標

每位佛菩薩的成就都來自於他們的發心和願力,正如四宏誓願所說的那樣:"眾生無邊誓願度,煩惱無盡誓願斷,法門無量誓願學,佛道無上誓願成。"這也是所有學佛者應當樹立的人生目標,因為學佛就是要學佛所行。

每個人都有自己的人生目標,但常人的目標往往只是局限於個人或家庭,非常狹隘;而佛教徒的人生理想是自覺覺他,自利利他,學佛不僅是為了個人的解脫,還要幫助更多的人尋求解脫。

歷史上有多少高僧大德為了弘揚佛法不辭勞苦、捨生忘死,正是他們不屈的努力,才使得佛法從印度傳到中國,乃至世界各地,使更多的人因為聽聞佛法而獲得解脫。

我們所熟悉的唐代高僧鑒真和尚,為將佛法傳播到日本,在交通條件極其簡陋的時代,六次東渡,其間所經歷的艱難困苦是現代人難以想像的。隨行的弟子相繼被風浪和疾病奪去了生命,他本人也因長途跋涉的艱辛而雙目失明,但依舊鍥而不捨,終於在六十六歲的高齡踏上了遙遠的異邦,成為日本律宗的開山祖師。是什麼支撐著他在茫茫的大海上漂流?就如他自己所說的那樣"傳法事大,浩淼大海何足為懼?"在他決定東渡伊始,便已將生死置之度外,才能在一次次的挫折中百折不撓,他所憑藉的,正是為法捐軀的的赤誠之心,正是普渡眾生的積極追求。

2.佛教徒要積極的研究經教,以探索真理為己任

如果說菩提心是成佛的種子,那一切善法的修行就是成佛的助緣,願力還要通過具體的實踐去完成。學佛是追求真理的過程,佛法甚深微妙,只有積極研究經教,才能從中探索出人生的真諦。

且不說佛陀在因地時,為求半偈不惜捨身,剝皮為紙,析骨為筆,刺血為墨。翻開《高僧傳》,每一位前賢都為我們樹立了光輝的榜樣。

當年,玄奘大師在國內遍訪各地善知識後,感於漢地流傳的佛法義理派別眾多,譯文尚欠完備,毅然背井離鄉,踏上了西行求法的征途。在那樣的年代,西去印度談何容易,往往是"去者成百歸無十"。在漫長的旅程中,他無數次死裡逃生,終於來到佛法的發源地,又在印度學習了十七年之久。大師的博聞強記和銳利思辯使印度各宗僧眾都為之嘆服,聲譽之隆,一時無雙。但大師學法的目的是為了濟世度人,為了將佛法的智慧傳遍東土。因此,在求得正法之後,再一次克服種種艱難險阻回到漢地,開始了中國佛教史上規模空前的佛經翻譯事業。大師的一生都積極致力於經教的研究,以探索真理為己任,真正體現了大乘佛教救世之真精神。

3.佛教徒要積極止惡,積極行善

人間有善、惡兩種力量。在我們的人格里,這兩種力量也同樣存在。在傳統儒教中,對人性的善惡始終存有爭議,既有孟子的"人之初,性本善"之說,又有荀子的"人之初,性本惡"之見,究竟孰是孰非?

從佛法的角度來看,人性既不是善的,也不是惡的,在我們的生命中,這兩種力量是共同存在的。學佛就是要開發

人生態度

人生態度《華嚴經》中有一著名的偈頌:"諸惡莫作,眾善奉行,自淨其意,是諸佛教。"當年,白居易在向鳥巢大師問法時,大師正是以此偈作答,可見其重要意義。佛法固然博大精深,但在具體行持中,又要從身邊的一點一滴做起,勿因惡小而為之,勿因善小而不為。

聲聞乘強調持戒,即"諸惡莫作",事實上,持戒本身就是一種行善的方式。如果每個人都能不殺生,我們就不必擔心受到他人的傷害;如果每個人都能不偷盜,我們就可以夜不閉戶;如果每個人都能不邪淫,就少了許多家庭糾紛;如果每個人都能不妄語,我們就不必擔心上當受騙;如果每個人都不飲酒,都能保持清醒的頭腦,很多悲劇就可以避免。

而菩薩乘更強調"眾善奉行",不僅要以持戒來利益眾生,還要積極行善。善事不論大小,凡是自己能夠做到的,都應隨分、隨力、隨時去做。像觀音菩薩那樣"千處祈求千處應,苦海常作度人舟"。只要眾生有困苦,就積極主動地為人分憂解難。對所有眾生都視如己出,無有分別,眾生的痛苦就是自己的痛苦,眾生的困難就是自己的困難,哪裡需要就到哪裡去,不求回報,不論得失,只有這樣,才能真正實現佛菩薩"無緣大慈,同體大悲"的精神。

4.佛教徒要積極完善人格,濟世度人

我們要像佛菩薩那樣去濟世度人,首先必須完善自己的人格。而完善人格,又必須從克服自身的煩惱做起。

眾生之所以流轉生死,是因為生命中存在著很多煩惱。煩惱是來自於生命的內在,而客觀條件只是造成煩惱的外緣。面對逆境是否生起煩惱,與我們的觀念和修養有關。一個沒有貪慾的人,欲望不會成為他的牽掛;一個沒有嗔恨的人,嗔恨的種子不會在他心中發芽;一個沒有愚痴的人,無明不會遮蔽他智慧的眼睛。

學佛是一項生命改造工程,佛陀是圓滿了斷德、智德、悲德的覺悟者。所謂斷德,就是斷除人類無始以來的貪嗔痴雜染。只有在這樣的前提下,我們本有的清淨自性才能得到顯現,人格才能得到進一步完善,而這正是濟世度人的基礎。

行菩薩道,不僅要說法度人,更要以自己的德行和實際行動去感召他人,讓所有人感受到菩薩的慈悲和智慧。菩薩的心量是常人難以度量的,菩薩在行布施時,不僅要施捨財物,甚至要獻出自己的生命,難行能行,難忍能忍。布施如此,六度萬行莫不如此,為了眾生的利益,犧牲一切都在所不惜。所以說,真正行菩薩道就意味著徹底的奉獻。這是一個艱苦漫長的過程,要盡未來際無有間斷,廣度眾生無有疲厭。

綜上所述,作為佛弟子,就是以佛菩薩為榜樣,以佛菩薩的標準來要求自己。在明確人生目標的前提下,積極追求真理,傳播真理,從這個意義來說,佛教徒的人生態度無疑是積極的。

二、悲觀乎?樂觀乎

生活中充滿著悲歡離合,並由此引發我們的喜怒哀樂。當我們處於順境時,會因事事如意而情緒高漲;當我們處於逆境時,又往往因困難重重而情緒低落,我們的心總是隨著外境的轉變而起起落落,時而悲觀,時而樂觀。

(一)、悲觀、樂觀究竟是什麼?

悲觀和樂觀是我們對待現實生活所表現出的不同情緒。生活中遇到的任何一件事,都可以從不同的角度去認識。悲觀的人往往只看到其中灰暗的一面,隨時擔心失敗,因此寧願不去嘗試任何新生事物,尤其遇到困難時,悲觀會使人沉溺在挫折中無法自拔;而樂觀的人,則會努力尋找其中所蘊含的光明面,從而激勵自己堅持不懈地努力。

曾經有兩個孩子,一個叫做悲觀,一個叫做樂觀。他們的父親希望能夠改變一下這樣的狀況,所以,給悲觀的孩子送了一屋子玩具,又給樂觀的孩子送了一屋子馬糞。第二天,他去檢查他的試驗結果時發現,悲觀的孩子依舊愁容滿面,所有的玩具連碰都不曾碰過,因為他害怕把它們弄壞了。而樂觀的孩子呢,則在馬糞堆里玩得不亦樂乎:"父親,您一定在裡面藏了什麼寶貝吧?"

這個故事告訴我們:我們的生活狀態在很大程度上取決於我們對生活的態度,取決於我們看待問題的方式。人生從一張白紙開始,其後發生的每一樁事漸漸在白紙上繪滿了輪廓:我們的經歷,我們的遭遇……悲觀者總是在生活中尋找缺陷和漏洞,所看到的是滿目的黯淡;而樂觀者則會從中發現潛在的希望,發現亮麗的色彩。

這個世界上,每天都在上演著一幕幕悲喜劇,這在古今中外的文學作品中也得到了充分的反映。如我們耳熟能詳的莎翁戲劇,既有情節歡快的喜劇,又有結局悽慘的悲劇。悲劇與喜劇的誕生,既是現實人生的真實寫照,又在客觀上反映了人們對待生活的不同認識。

(二)、悲觀、樂觀的產生和表現

人生有悲有喜,但文學作品對現實的反映還停留在生活表層,沒有深入挖掘苦樂產生的實質。

悲觀、樂觀產生的原因是什麼?對於一般人而言,往往和性格及生活環境有很大關係。

樂觀主義者,或者由於天性比較開朗,對什麼事情都想得開,看得淡,重視過程多於結果;或者由於對人生無知,沒有遠大的理想,得過且過;或者由於出生優越,一生不知愁苦,對任何事情都充滿自信;或者認為科學至上,對人生抱著必勝的信念……但這幾種情況下產生的樂觀,基本都屬於盲目的樂觀。

而悲觀主義者,或是因為對自己缺乏信心,被懷疑束縛了自身的發展;或是因為性格的缺陷,對社會及世界採取對立的姿態;或是因為長期生活在逆境中,理想無法實現,自我價值無法得到體現,從而失去生活的信念。

但悲觀和樂觀也不是一成不變的,在芸芸眾生中,絕對的悲觀者或是絕對的樂觀者都只是少數,大部分人會隨著環境的改變、閱歷的豐富,在悲觀和樂觀之間不停地搖擺。

雖說樂觀的人相對要豁達一些,對社會有一定的適應能力。只是,天有不測風雲,人有旦夕禍福,若將人生比作河流,這河流中處處隱藏激流和暗礁,誰也無法預料明天等待著他的是什麼,突如其來的重大挫折和打擊往往會使人變得意志消沉,轉而成為悲觀主義者。

人活著究竟為了什麼?世界充滿著矛盾和痛苦,充滿著疾病和戰爭,一些哲學家對人生進行深層透視之後,看不到人生的價值,找不到人生的前景。他們認為人生是虛幻而沒有意義的,生命的本質是痛苦的。

叔本華和尼采都是悲觀主義哲學的代表人物。叔本華說:"對於人生來說,所謂的幸福,是意志達到目的的狀況,

人生態度

人生態度對欲望的無止境的追求,決定了人生的痛苦。一旦追求實現了又會如何?是否會帶來永遠的快樂?遺憾的是,人類從來都是嚮往得不到的東西,一個欲望得到暫時的滿足,新的欲望緊接著又會產生。社會在發展,人的欲望也隨之不斷提高。如果沒有追求又如何呢?就容易對人生產生厭倦,所以人總是在追求和厭倦間痛苦地徘徊著。

人活著,暫時的價值當然是有的,儘管每個人的追求不同,成就不同,但在為自身謀取生存的同時,總會或多或少地對社會作出一定的貢獻,但這就是人生的終極價值所在么?

從另一個角度來說,人生自古誰無死?以死亡來衡量,人類的一切奮鬥和努力都是徒勞。歷史上多少叱吒風雲的人物,一旦死後,豐功偉業亦隨著時間的流逝而湮沒。即使權傾一時,即使富可敵國,即使名滿天下,這一切在死亡面前又顯得何等蒼白?

從個體生命來說,要面對死亡;從國家民族來看,也會經歷盛極而衰乃至消亡的過程;即使我們居住的地球,壽命同樣是有限的。面對著終將消失的世界,我們努力的意義何在? 因此,莊子早在兩千年前就發出了"人之生也,與憂俱來"的哀嘆。因為世界的發展在很大程度上並不以人的意志為轉移,所以直到今天,我們依舊擺脫不了對悲觀主義的感慨和思索。

相對悲觀主義論調而言,唯物主義者基於入世的原則,基於生而為人的自信,提出了較為樂觀的論點。康有為即針對莊子的論點批駁說:"吾則以為,人之生也,與樂俱來。生而為人,諸天之物威備於我,天下之樂孰大於是!"西方的哲學薩特也曾提出類似的觀點:"人實在就是這樣一種東西,通過它,價值得以出現於世。"儘管樂觀主義在一定程度上對社會發展有著積極的推動的作用,但它的片面性也是不容忽視的。

樂觀主義的進步觀有兩大支柱,一是進化論,二是經濟決定論。進化論將弱肉強食作為自然界發展的必由之路,由此演變而來的社會進化論,則將先進文明的對落後文明的征服作為人類進步的必由之路。樂觀主義者所幻想的進步是著眼於科技的發展,隨著工業文明的普及,人類的物質生活固然得到了提高,但並沒有解決人類所面臨的內心困惑,甚至帶來了更多的社會問題。因此,二十世紀的思想家大多數拋棄了經濟決定論的信仰,可見,我們現有的樂觀主義,依舊是輕率而不究竟的。

(三)、佛教是悲觀的嗎?

為什麼人們會認為佛教是悲觀的呢?主要原因有以下幾個方面:

首先,以世人的生活方式來衡量,佛教徒與世無爭,不去追逐世間的功名利祿。尤其是出家人,過著簡樸、淡泊、少欲知足的生活。

其次,佛教說人生是苦,這在世人看來無疑是悲觀的。在人們的心目中,苦就意味著失敗和挫折。因此,人們總是以各種方式試圖擺脫人生面臨痛苦,將希望寄託於對財富和事業的追逐。其實佛教所認識的苦,是佛陀對人生實質的透視。佛陀昔為太子時,外出郊遊,見農夫在烈日下埋頭苦幹,大汗淋漓;耕牛頸上勒著粗繩,稍一遲緩立遭鞭打,以致皮破血流;犁鏵翻出的小蟲,又被飛鳥爭相啄食,生存的殘酷使一切生命都陷於普遍的苦難之中。而每個人必然要經歷的生老病死之苦更是難以倖免的。

除了觀人生是苦,佛陀還要我們時時"念死無常",這在人們的眼中,也是悲觀消極的表現。我們平時總是忙忙碌碌,不敢讓自己閒下來面對我們的內心。人在年輕時可以尋找很多樂趣來彌補內心的空虛,但現實終究要去面對的,人生的終點是什麼?不是我們畢生追求的名利和享樂,而是任何人無法迴避的死亡結局。請問明天遠還是死亡遠?生命是脆弱的,我們誰也無法保證自己可以活到明天,但在我們顛倒的觀念中,我們總是拒絕將死亡和自己聯繫在一起,不願接受對死亡的正確認識。

在修學佛法的過程中,如果缺乏正確的引導,很容易對佛法產生錯誤的理解。很多人學佛後執著於空,把世界看得很虛無,對人生的種種努力都覺得毫無意義,從而產生悲觀情緒。這也是世人對佛教形成誤解的原因之一。

(四)、中觀的人生態度

那么,佛教徒究竟應以什麼樣的態度來認識世界?準確地說,佛教徒並不悲觀、也不樂觀,而是中觀,即不偏不倚的人生態度。

為什麼說佛教徒不是悲觀的?因為學佛修行的人,有明確的人生目標,對未來充滿信心,所以佛教徒不是悲觀的。在民國年間的人生觀大討論中,梁啓超先生提出佛法為人心建設的準則,認為佛教不僅是人類最珍貴的文化遺產,也是"蓋應於此時代要求之一良藥"。因

人生態度

人生態度為什麼我們又說佛教徒也不是樂觀的呢?因為生命的前景雖是光明的,但現實不容我們樂觀。

首先,人生的實質是苦。這在佛教的諸多經典中都有說明,如三苦、八苦乃至無量諸苦,大千世界不過是川流不息、變化無常的苦集之地。世人由於無明,所認為的幸福往往停留在事物表面,不曾觸及到幸福背後所隱藏的真相。我們以結婚成家為幸福,不知這正是束縛的開始;我們以生兒育女為幸福,不知這正是牽掛的開始;我們以事業有成為幸福,不知道這正是爭鬥的開始……面對人生的現實,我們無法樂觀。

其次,我們必須正視生命的無常。生命是脆弱的,眾生在生老病死中沉浮掙扎,隨時都會被淹沒。而我們對自己的命運又沒有把握,生時尚且不能做自己的主,一旦死亡來臨,更沒有能力做自己的主人。

第三,我們要看到輪迴的現實,只要生命中還有痛苦和煩惱,將永遠在六道中生生不已地流轉。即使來生能夠繼續做人,能否生在有善知識的地方,能否聽聞到佛法,都是未知數,所以,生命的去向不容我們樂觀。

同時,我們還必須正視現實世界中存在的污濁和罪惡,在這五濁惡世,天災人禍不計其數,我們所居住的地球已經被人類的貪慾破壞得滿目蒼痍,無量有情都在生死苦海中掙扎。面對這嚴峻的現實,我們也實在無法樂觀。

什麼是學佛者應有的中觀的人生態度呢?

佛教徒要在智慧的觀照下如實觀察,如理思維,正確認識和了解世界的光明面和陰暗面。既看到人生存在的痛苦,又對通過修行所能抵達的光明前景充滿信心。

了解人生的真相是為了離苦得樂。佛陀幫助我們正視人生的痛苦,並不是要我們迴避痛苦或被動地接受痛苦,而是要進一步找到痛苦的根源,從根本上斷除痛苦。只有這樣,我們才不會無助地沉溺在痛苦之中,才能積極坦然地面對人生,運用佛法的智慧去改造生命,改善社會。

名言

聖人孔子:士志於道,而恥惡衣惡食者,未足與議也。

發憤忘食,樂以忘憂、不知老之將至…。

飯疏食、飲水,曲肱而枕之,樂亦在其中矣。不義而富且貴,於我如浮雲。

賢哉,回也!一簞食,一瓢飲,在陋巷,人不堪其憂。回也不改其樂。

賢哉,回也!

富與貴,是人之所欲也;不以其道,得之不處也。貧與賤,是人之所惡也;

不以其道,得之不去也。

富而可求也,雖執鞭之士,吾亦為之。如不可求,從吾所好。

有朋自遠方來,不亦樂乎?

見利思義,見危授命。

修己以敬以修己以安人…修己以安百姓。

可以托六尺之孤,可以寄百里之命,臨大節而不可奪也。

志士仁人,無求生以害仁,有殺身以成仁。

君於疾沒世而名不稱焉。

夫達也者,質直而好義。察言而觀色,慮以下人。

君子泰而不驕,小人驕而不泰。

君子易事而難說(悅),說(悅)之不以道,不說(悅)也。

君子之仕也,行其義也。

子謂於產。有君子之道四焉:其行己也恭,其事上也敬,其養民也惠,

其使民也義。

君子和而不同,小人同而不和。

君子矜而不爭,群而不黨。

君子周而不比,小人比而不周。

君子坦蕩蕩,小人常戚戚。

仁者不憂,知者不惑,勇者不懼。

放於利而行,多怨。

求仁而得仁,又何怨。

質勝文則野,文勝質則史。文質彬彬,然後君子。

君子謀道不謀食,君子憂道不憂貧。

法語之言,能無從乎?改之為貴。提手與之言,能無說

乎?繹之為貴。說而不繹,從而不改,吾末如之何也已矣。

見善無不及,見不善如探湯。

君子尊賢而容眾,嘉善而矜不能。

士而懷居,不足為士矣!

白話文人生態度格言

1.樂觀主義者總是想像自己實現了目標的情景。(西尼加)

2.中文的"危機"分為兩個字,一個意味著危險,另外一個意味著機會。(布瑞傑)

3.生活的悲劇不在於人們受到多少苦,而在於人們錯過了什麼。(卡萊爾)

4.讓我們建議處在危機之中的人:不要把精力如此集中地放在所涉入的危險和困難上,相反要集中在機會上--因為危機中總是存在著機會。(卡羅琳)

5.我可以拿走人的任何東西,但有一樣東西不行,這就是在特定環境下選擇自己的生活態度的自由。(弗蘭克)

6.一個人除非自己有信心,否則不能帶給別人信心,自己信服的人,方能讓別人信服。(佚名)

7.默認自己無能,無疑是給失敗製造機會!(拿破崙)

8.最慘的破產就是喪失自己的熱情。(阿諾德)

9.世界如一面鏡子:皺眉視之,它也皺眉看你;笑著對它,它也笑著看你。(塞繆爾)

10.什麼是失敗?無非是邁向更好境界的第一步。(溫迪爾·菲利普斯)

11.我們醒來的每一天都是一個新的開始,又一個機遇。為什麼要把時間浪費在自憐、懶散、自私上呢?(卡西·拜特)

12.差不多任何一種處境--無論是好是壞--都受到我們對待處境的態度的影響。(西尼加)

13.水果不僅需要陽光,也需要涼夜。寒冷的雨水能使其成熟。人的性格陶冶不僅需要歡樂,也需要考驗和困難。(布萊克)

14.每場悲劇都會在平凡的人中造就出英雄來。(史蒂芬斯)

15.沒有播種,何來收穫;沒有辛勞,何來成功;沒有磨難,何來榮耀;沒有挫折,何來輝煌。(佩恩)

16.微笑是天底下第一張通行證。

17.沒有不對這個生意感興趣的人,只有讓人不感興趣的表達方式。

18.眼睛就是身上的燈。眼睛若明亮,全身就光明;眼睛若昏花,全身就黑暗。(聖經)

19.路是腳踏出來的,歷史是人寫出來的,人的每一步行動都在書寫自己的歷史。(吉鴻昌)

20.自信人生二百年,會當擊水三千里。(毛澤東)