黃州之戰

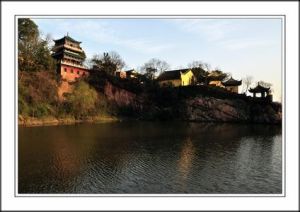

公元1237年下半年,南宋嘉熙元年,蒙古窩闊台大汗九年,在黃州(今湖北黃岡)宋軍抵禦蒙古軍入侵的戰役。右圖:黃州之戰形勢圖

起因

繼1235-1236年蒙古第一次侵宋戰爭後,1237年,蒙古大汗窩闊台發動了第二波侵宋戰爭。由於此前成都府路已遭蒙古嚴重殘破,襄陽又被攻占,此次蒙古軍將重點放在了東線,攻取淮西敵區,企圖以此擾亂江北,窺伺江南。早在1237年初,蒙古漢軍大將張柔不斷攻掠南下,克九里關(大致位於湖北孝感),陷曹武(今湖北京山),為蒙古入侵淮西做好準備。

戰役經過

1237年十月,蒙古宗王口溫不花、萬戶張柔大舉入侵,抵達光州(今河南潢州)。光州城防分成北城與南城,在蒙軍的圍攻下,十一月,南城的守將率先投降。隨後,蒙軍集中主力攻破北城,光州陷落。光州的失陷,使淮西門戶大開, 蒙古軍隨即分四路出擊。塔思率部向東南推進策應口溫不花,史天澤向西南推進克隨、復二州。口溫不花親自向南推進,蘄州(今湖北蘄春)、舒州(今江西潛山)守臣相繼逃跑,於是蒙軍得以將俘獲的光、蘄、舒三州的攻城器具會師於黃州。黃州城西有個大湖,名“張大湖”,湖水與長江通流。宋軍想集中水軍在這裡布置防線。口溫不花派張柔發動進攻,大敗宋軍,俘獲宋軍大批戰船。張柔進而順水而下包圍黃州。宋軍守將王鑑、黃文勝出戰不利,只好退守城中。至此,蒙古軍自1236年2月後再次兵臨長江。

宋廷急令沿江制置副使史嵩之組織救援,史嵩之當即派名將孟珙前去支援黃州。孟珙從鄂州出發,沿水路衝破蒙軍的阻攔,直入黃州城內。由於當時孟珙官至京西湖北安撫副使、鄂州諸軍都統制,在對蒙戰場上已頗有名氣,黃州軍民大振,都歡呼說:“吾父來矣!”入城後的孟珙將此前四十九名畏敵退縮的士兵處斬以正軍法,出示宋理宗的撫慰詔書和賞賜,並安排軍醫治療傷病員,大大鼓舞了宋軍的士氣。又親自“駐帳城樓,指畫戰守”,率領全城共同防禦。

蒙古軍這邊,試圖利用俘獲的宋軍船隻,繞過黃州搶渡長江,於是戰爭首先在江面展開,孟珙派遣部將同鼎、葛懷率領南宋水軍攻擊蒙古水軍,宋軍奮勇作戰,致使蒙古軍陣勢大亂,“欲引船遁”。蒙軍水軍被迫退縮在長江北岸。同鼎又率領水軍乘風直逼北岸,再次擊敗蒙古水軍,並俘獲戰船兩百餘艘,使蒙古水軍渡江計畫完全破產。

於是蒙古軍便轉移攻擊目標,進攻黃州東堤,想切斷黃州與水軍的聯繫,孟珙挑選精兵壯士組織敢死隊,經過奮戰又重新奪回並守住東堤。這樣,蒙古軍便不得不直接攻打黃州城。

口溫不花增派西域兵和原西夏地區的歸附軍參與攻打黃州城,連續不停地組織進攻,黃州處於危急之中。為了破壞蒙軍的攻城之勢,經過暗中準備之後,孟珙派部將劉全等兵分七路,趁夜裡悄悄出城,利用蒙軍攻城多日的疲憊和大意突襲蒙軍。突襲出於蒙軍的意料之外,其中的六路宋軍獲得勝利,使蒙軍營盤大亂,軍心動搖,在重整之前無法繼續攻城。然而偷襲張柔部隊的那一路宋軍,由於張柔預判準確、防備嚴整,使宋軍的偷襲行動未能取得全勝。

蒙古軍整頓之後,便再次向黃州發動晝夜不停的輪番進攻。蒙軍使用了火炮轟擊黃州,把黃州城牆上的城樓全部燒毀,但是由於黃州的堅守,城頭隨時補上缺口,使蒙軍無法趁機攻上城頭。

蒙古軍又不惜損失衝到黃州城下挖城牆,想直接在城牆上挖洞殺進城,孟珙派人預先在蒙軍挖牆地方的城內,再築一道城牆,並在被挖城牆的內側挖大坑當陷阱,號稱“萬人坑”。當蒙軍最終挖開城牆衝進來時,前面還是堅固的城牆,並且前軍在後軍的推擠下紛紛掉進坑裡而被宋軍用石頭檑木砸死。