骨血管瘤

骨血管瘤鼻血管瘤發生於鼻部的脈管瘤以血管瘤為多見,其他少見的腫瘤有血管內皮細胞瘤、血管外皮細胞瘤、纖維血管瘤、血管纖維瘤以及血管淋巴管瘤。血管瘤是先天性良性腫瘤或血管畸型。鼻部血管瘤多發生於鼻腔內,尤以發生於鼻中隔者為多,亦可發生於鼻骨、鼻前庭和上頜竇。

疾病概述

骨血管瘤

骨血管瘤鼻血管瘤其組織結構以血管占優勢。其顏色如為鮮紅色,則示瘤內富有動脈血液;如為暗紅或甚至呈藍、黑色者,則示瘤內富有靜脈血。臨床比較多見的鼻中隔出血性息肉(bleedingpolypofnasalseptum),常被稱為毛細血管瘤,但直性腫瘤,僅因外傷(如常挖鼻習慣)、感染、局部或全身血循環發生障礙之後,在鼻中隔軟骨段形成的一種毛細血管擴張性肉芽腫,故表面光滑或呈結節狀,色紅或紫紅,形如葡萄乾,質軟,易出血。鼻中隔出血性息肉,大多發生於鼻中隔的“易出血區”,個別發生鼻甲前端。因均具有特殊外形,以及病人長期有鼻衄症狀,臨床易診斷。

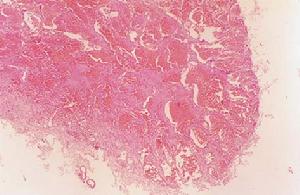

在病理切片中可見大量伴圓細胞浸潤的幼稚型結締組織,以及特別豐富的粗細不等的薄壁血管和血竇,因而被誤診為血管纖維瘤、纖維血管瘤、單純性血管瘤、毛細血管擴張性或肥大性血管瘤、或“血管肉瘤”。此外,新生物雖在臨床表現為良性,但生長極快,很容易復發,多見於女性,表明並非真性腫瘤。文獻資料記載,發生於鼻中隔軟骨及犁骨交界處的血管瘤,則可能來源於胚胎殘餘的真性腫瘤。

鼻腔及鼻竇發生的真性血管瘤分為兩種:單純性血管瘤(毛細血管瘤)及海綿狀血管瘤。文獻記載鼻部及鼻竇的海綿狀血管瘤日漸增多。文獻報導還有發生於鼻骨、上頜骨者的海綿狀血管瘤。

疾病原因

一、病因學

骨血管瘤

骨血管瘤1.胚性殘餘說鼻中隔血管瘤系胚性母血管細胞所發生。

2.慢性炎症說如出血性息肉,可發生於肉芽組織的血管變性,亦有人以為上頜竇海綿狀血管瘤系息肉扭轉、靜脈滯等營養障礙所致。

3.外傷說鼻中隔前下部易受外傷、乾燥等刺激,而毛細胞管瘤亦多發於此處,或與外傷有關。

4.內分泌說鼻腔血管瘤可於懷孕期突然出現或增大,產後又縮小,且常出現於妊娠後期,可能與當時血循環障礙或內分泌活動有關。

5.真正良性腫瘤。

二、病理改變

血管瘤按臨床表現及組織結構特徵,一般可分為毛細血管瘤、海綿狀血管瘤及蔓狀血管瘤3種,另外還有毛細血管瘤為海綿狀血管瘤的混合型。

血管瘤大小不一,可具細蒂或廣基。毛細血管瘤較小而多有蒂,海綿狀血管瘤較大而基底廣。色紅、紫或黑紅,呈圓形、卵圓形或為桑椹形。質較軟而有彈性,易出血。海綿狀血管瘤質軟,可壓縮,多發生於上頜竇的自然開口附近和下鼻甲處。腫瘤大者可壓迫竇壁,破壞骨質,侵入鄰近器官。

臨床表現

骨血管瘤

骨血管瘤檢查鼻腔可見紫紅色的新生物,瘤體質軟,多有壓縮性和推讓性,觸之易出血,但無浸潤表現。如有繼發感染,其表面糜爛、壞死和伴有息肉。若病變只限於竇內,鼻腔可無改變,故往往不易診斷。穿刺上頜竇,針管內可流出血液。X線平片檢查可能有以下幾種改變:①鼻腔及同側上頜竇及篩竇密度均勻增高,類似炎症改變;②上頜竇竇腔擴大,密度增高,類似囊腫樣改變;③竇壁骨質破壞,類似惡性腫瘤改變。血管瘤往往表現合併感染、壞死,鉗取活檢組織所見常反映不出疾病的真實情況,而且易於造成出血,但小而帶蒂的血管瘤可以一次切除,並做病理切片以確診。

鼻腔及鼻竇血管瘤的臨床表現,隨病程長短及病變範圍大小而異。鼻腔血管瘤主要為單側進行性鼻阻,如腫瘤壓迫使中隔偏曲,則有兩側鼻阻。反覆鼻出血為本病的突出表現。出血量不等,出血多者可有繼發性貧血。早期鼻竇血管瘤可無任何症狀,隨著病變增大,可出現鼻阻、鼻出血,或者血管瘤向前而由前鼻孔脫出,或向後進入鼻咽部導致咽鼓管阻塞。腫瘤較大者,竇腔擴大,骨壁受壓、吸收、變薄,甚至破壞。腫瘤向外擴展,可發生面部畸型、突眼、眼球移位、視力減退、復視、頭痛等。

疾病診斷

1、診斷

骨血管瘤

骨血管瘤2、鑑別診斷

根據症狀及檢查結果、性別、年齡,對典型病人多能診斷。由於此瘤極易出血,一般不做活檢。X線片及CT對腫瘤大小、擴展方向和範圍,有一定診斷價值。國外學者根據CT待檢查提出放射影象學分期:Ⅰ期,腫瘤位於鼻咽部、後鼻孔及蝶竇;Ⅱ期,腫瘤向前突入鼻腔、篩竇、上頜竇、頰及眶內側或向外擴展入翼上頜窩;Ⅲ期,腫瘤向外擴展入顳下窩及顳窩、頰、眶外側;Ⅳ期,腫瘤向顱內擴展。本病具有特徵性臨床表現,但須與鼻咽部惡性腫瘤、纖維性鼻息肉和後鼻孔息肉相鑑別。惡性腫瘤息咽表現與本病不同,腫瘤發展快,有早期頸淋巴結轉移,活檢可確診。鼻息肉質較軟,不易出血,觸診易活動,多有蒂發源於鼻腔或鼻竇。

疾病治療

骨血管瘤

骨血管瘤手術切除為主要治療手段。對鼻中隔毛細血管瘤(亦稱鼻中隔出血性息肉)或原發於鼻腔內較小的血管瘤,可經鼻前孔加以切除。手術中應將腫瘤基底所附軟骨膜一併切除,以防復發。對於較大、基底較寬及容易出血的鼻腔、鼻竇血管瘤,可通過面中部脫殼手術加以切除,或另取鼻外途徑進行手術,必要時尚需先行超選頜內動脈造影與栓塞術,以便了解病變範圍和減少術中出血。術前放療亦可減少術中出血,術後放療有防止復發之效。

對於進一步認識海綿狀血管瘤的問題及其他類型血管瘤的關係,以及臨床上如何處治具有實際意義。對於某些富含血管的淋巴管瘤在臨床表現上可與血管瘤相同,在處理上應和血管瘤無異。海綿狀血管瘤可在發生繼發性感染或出血時,腫瘤可消退而變成壞死性肉芽組織,或者可留有暫時痕跡。對於鼻中隔出血性息肉(假性腫瘤),或發源於鼻腔內較小的或較大的腫瘤,用雷射可經鼻前孔切除,術中可將腫瘤基底所附軟骨膜一併切除,可防復發。對於較大的、基底較寬的及容易出血的鼻腔血管瘤,為減少創傷造成頜面不良面部痕跡,應配合內窺鏡進行治療。對疑為鼻腔、篩竇及上頜竇海綿狀血管瘤者,可通過上頜竇根治術加以探查雷射手術。術前應視腫瘤大小,作好充分準備,對於較大血管瘤應作好備血及輸液準備,雷射治療雖然療效突出、創傷也很輕微,但在雷射治療過程中出血也比較多,結束治療後出血極少。

二、雷射術前準備

雷射手術前應視腫瘤大小及部位進行準備,雖然雷射治療效果突出、創傷輕、手術快,病人無明顯痛苦,但對於較大的血管瘤及部位特殊的血管瘤應作好術中的血液補充。單純性血管瘤雷射治療時無須準備。

如診斷為上頜竇血管瘤進行上頜竇根治術式探查按上頜竇根治術式準備。啟動雷射機水循環,及預充高壓電準備。單純性血管瘤於鼻腔前易見區,可用co2雷射聚焦治療。血管瘤於鼻腔內不易看到或瘤體較大時,用nd∶yag雷射治療。

雷射手術

雷射手術手術前應備好纖維支氣管鏡或纖維鼻鏡,雷射室無纖支鏡及纖維鼻鏡配備,應與內鏡室協作手術。

雷射手術治療用局部麻醉。鼻腔單純性血管瘤用2%~1%地卡因行鼻腔黏膜麻醉5~10分鐘。鼻腔腫塊型息肉樣血管瘤及海綿狀血管瘤用2%利多卡因加微量腎上腺素做瘤內注射麻醉,此外也套用1%地卡因做黏膜麻醉。上頜竇根治術式治療血管瘤時,用長針頭於顴弓下緣與咬肌前緣交角處垂直向內刺入,碰到骨壁時,稍退出少許再向內上方推進達翼齶窩,此時病員感到同側上頜牙列酸痛,抽吸無回血時,注入2%利多卡因(加少量1∶1000腎上腺素)2~5ml,針頭退出1cm左右時再注入麻醉藥物2ml,以麻醉後上齒槽神經。同時於眶下緣中點下1cm進針達骨膜,並觸到眶下孔,抽吸無血注入麻藥。唇齦溝黏膜下局部浸潤注射2~6ml。

三、雷射手術

單純性血管瘤用co2雷射(功率10~15w)及nd∶yag雷射(石英光纖用雙面刀片削去外保護層2mm,刀頭出光功率15~20w,或根據腫瘤需要調節雷射輸出功率)。息肉樣血管瘤手術時光纖上空心保護光縴手柄(自製)。

血管瘤為單純性雷射直接照射,局部組織色變白,注意不可將組織汽化。息肉樣血管瘤經鼻前孔切除時,可用一皮膚鉗夾住,用上保護手柄的nd∶yag雷射刀沿基底直接切割。瘤體切下後用雷射平行於基底處理殘基。鼻腔海綿狀血管瘤治療時光纖插入瘤體,連續輸出雷射5~10秒,並行瘤體多點垂直或平行基底部插入,每次輸入雷射量應依腫瘤不斷調節大小功率。如診斷篩竇血管瘤,於纖維支氣管鏡下或纖維鼻鏡下直視治療。nd∶yag雷射石英光纖刀頭直接做多點狀進行治療。在治療時,由於篩竇距顱底極近,因而掌握好輸出功率及時間致關重要,切不可高功率,長時間行篩竇內雷射治療,由於nd∶yag雷射波長為1.06μm,能穿透血液而直接作用於篩竇後壁顱骨,損傷過重可造成穿孔形成腦脊液漏,並發感染時後果極嚴重。

上頜竇血管瘤按上頜竇根治術式雷射直接切開黏膜和骨膜,用剝離器向上剝離接近眶下孔水平。助手用拉鉤牽拉暴露,雷射於尖牙窩切開竇前壁。適當擴大暴露血管瘤後用nd∶ag雷射直接血管瘤內輸入,依竇內血管瘤情況對雷射進行嚴格控制。雷射手術時以血管瘤色變化對瘤體進徹底切除。較大瘤體用雷射刀頭切除瘤體,殘基雷射高功率(40w左右)對創面做均衡光切,以乾淨徹底治療為原則。術中可能出血較多,用紗布填塞上頜竇時可起止血作用,稍待3~5分鐘拆除紗布,出血現象即可改善。血管瘤體處理完畢,用nd∶yag雷射刀於竇底向鼻腔開一孔道,進行引流。縫合前上頜竇內放入青黴素粉20~40萬u,而後按解剖層次逐層縫合切口。

術後處理

術後處理雷射手術後,鼻腔血管瘤可給予油條紗布臨時填塞鼻腔24小時,特別是門診病人防術後繼發流血。病人雷射術後24小時拆除填塞油紗條幾乎無明顯出血現象,作者根據大量病例觀察總結出,術後24小時填塞對術後繼發出血大有幫助,特別是對血管瘤大,部位特殊者。

輔助治療給予抗菌素,及止血藥或多簇維生素7~10天。術後有明顯疼痛者給予止痛劑。病人術後48小時內有吸收熱反應,溫度38℃以上給予解熱鎮痛劑,一般術後72小時已逐漸消退。雷射手術後顏面部有輕微腫脹,常規可不做處理,較明顯者術後給予冷敷(24小時內)。以後用熱敷,腫脹反應術後72小時漸消退。

由於雷射手術中,腫瘤組織有部分壞死液化。上頜竇根治術切除血管瘤時,可經鼻腔雷射開孔道沖洗上頜竇腔,排出腔內液化滲出物。雷射治療後滲出較多,時間長,滲出血會凝結成塊堵塞引流口,因而術後24小時開始每天沖洗一次,連續7~10天,每次沖洗後注入上頜竇內抗生素液3~5ml。

對鼻腔及鼻竇血管瘤雷射術後可用he-ne雷射照射,每日1次,每次15分鐘,7~10天一療程。也可用光纖插入鼻腔進行照射。術後病人取半臥位,頭稍抬高,以減輕術後顏面部水腫。有合併症患者應進行對症及對因處理。給予營養豐富,容易攝入的食物,對手術後恢復極有幫助。

疾病預防

骨血管瘤

骨血管瘤二級預防是利用早期發現早期診斷和早期治療的有效手段來減少癌症病人的死亡,在平時生活中,除加強體育鍛鍊,還應注意身體的一些不適變化和定期體檢。如拍照胸片支氣管鏡檢查可以發現早期肺癌;做B型超音波掃描,甲胎蛋白測定可揭示肝癌;做常規陰道細胞學檢查,可早期發現宮頸癌;食道拉網檢查,纖維食道鏡胃鏡腸鏡檢查,可早期發現食道癌,胃癌,結腸癌等。因此一旦發現身體患癌症之後,一定到腫瘤專科醫院去診斷和治療,樹立戰勝癌症的信心,積極配合癌症是可以治癒的。

三級預防是在治療癌症時設法預防癌症復發和轉移,防止併發症和後遺症,目前腫瘤專科醫院都具備了一套綜合治療的優勢,針對不同的腫瘤疾病,有著不同的治療方法。如手術切除,腫瘤化療,放療,中醫免疫等治療手段,相信只要注意學習掌握常用而基本的腫瘤防治知識,人人都可以儘早捕捉某些癌症的徵象和表現,以便及時就診協助醫生作到及時診斷及時治療。