簡介

頭針(scalpacupuncture),又稱頭皮針,是在頭部特定的穴線進行針刺防治疾病的一種方法。頭針的理論依據主要有二:一是根據傳統的臟腑經絡理論,二是根據大腦皮層的功能定位在頭皮的投影,選取相應的頭穴線。

頭針療法又稱頭皮針療法,它是在中國傳統針灸學及現代解剖學、神經生理學、生物全息論的基礎上發展形成的,通過針刺頭部的特定區域,以治療各科疾病的一種微刺系統方法。具有簡便易行,療效顯著,安全可靠等優點。

概況

頭針是在傳統的針灸理論基礎上發展起來的,早在《素問·脈要精微論篇》中就指出"頭為精明之府"。頭為諸陽之會,手足六陽經皆上循於頭面,六陰經中手少陰與足厥陰經直接循行於頭面部,所有陰經的經別和陽經相合後上達於頭面。有關頭針治療各種疾病,《內經》有所記載,後世《針灸甲乙經》、《針灸大成》等文獻中,記載頭部腧穴治療全身各種疾病的內容則更加豐富。

目前頭針廣泛套用於臨床,經多年實踐,對頭針穴線的定位、適應範圍和刺激方法積累了更多的經驗,頭針已成為世界一些國家臨床醫生常用的治療方法之一。為了適應國際間頭針療法的推廣和交流,促進其進一步發展,中國針灸學會按分區定經,經上選穴,並結合古代透刺穴位的方法,擬定了《頭皮針穴名標準化國際方案》,並於1984年在日本召開的世界衛生組織西太區會議上正式通過

標準定位和主治

標準頭穴線均位於頭皮部位,按顱骨的解剖名稱額區、頂區、顳區、枕區4個區,14條標準線(左側、右側、中央共25條)。茲將

額旁3線

額旁3線定位及主治分述如下:

額中線

[部位]在頭前部,從督脈神庭穴向前引一直線,長1寸。

[主治]癲癇、精神失常、鼻病等。

額旁1線

[部位]在頭前部,從膀胱經眉沖穴向前引一直線,長1寸。

[主治]癲癇、精神失常、鼻病等。

額旁2線

[部位]在頭前部,從膽經頭臨泣穴向前引一直線,長1寸。

[主治]急慢性胃炎、胃和十二指脂潰瘍、肝膽疾病等。

額旁3線

[部位]在頭前部,從胃經頭維穴內側0.75寸起向下引一直線,長1寸。

[主治]功能性子宮出血、陽痿、遺精、子宮脫垂、尿頻、尿急等。

頂中線

頂中線

頂中線[部位]在頭頂部,從督脈百會穴至前頂穴之段。

[主治]腰腿足病,如癱瘓、麻木、疼痛,以及皮層性多尿、脫肛、小兒夜尿、高血壓、頭頂痛等。

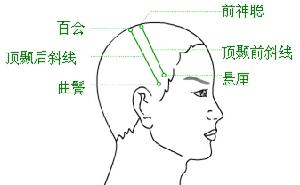

頂顳前斜線

[部位]在頭頂部,頭側部,從頭部經外奇穴前神聰(百會前1寸)至顳部膽經懸厘引斜線。

[主治]全線分5等份,上1/5治療對側下肢和軀幹癱瘓,中2/5治療上肢癱瘓,下2/5治中樞性面癱、運動性失語、流涎、腦動脈粥樣硬化等。

頂顳後斜線

[部位]在頭頂部,頭側部,頂顳前斜線之後1寸,與其平行的線。從督脈百會至顳部膽經曲鬢穴引一斜線。

[主治]全線分5等份,上1/5治療對側下肢和軀幹感覺異常,中2/5治療上肢感覺異常,下2/5治療頭面部感覺異常。

頂旁1線

[部位]在頭頂部,督脈旁1.5寸,從膀胱經通天穴向後引一直線,長1.5寸。

頂顳後斜線

頂顳後斜線[主治]腰腿病證,如癱瘓、麻木、疼痛等。

頂旁2線

[部位]在頭頂部,督脈旁開2.25寸,從膽經正營穴向後引一直線,長1.5寸到承靈穴。

[主治]肩、臂、手等病證,如癱瘓、麻木、疼痛等。

顳前線

[部位]在頭的顳部,從膽經頷厭穴至懸厘穴連一直線。

[主治]偏頭痛、運動性失語、周圍性面經神麻痹和口腔疾病。

顳後線

[部位]在頭的顳部,從膽經率谷穴向下至曲鬢穴連一直線。

[主治]偏頭痛、耳鳴、耳聾、眩暈等。

枕上正中線

頂旁線

頂旁線[部位]在後頭部,即督脈強間穴至腦戶穴一段,長1.5寸。

[主治]眼病、足癬等。

枕上旁線

[部位]在後頭部,由枕外粗隆督脈腦戶穴旁開0.5寸起,向上引一直線,長1.5寸。

[主治]皮層性視力障礙、白內障、近視等。

枕下旁線

[部位]在後頭部,從膀胱經玉枕穴向下引一直線,長2寸。

[主治]小腦疾病引起的平衡障礙、後頭痛等。

刺激區定位及主治

為了準確地掌握刺激區的定位,首先要確定兩條標準線。前後正中線:是從兩眉之間至枕外粗隆下緣的頭部正中連線。眉枕線:是從眉毛上緣中點至枕外粗隆尖端的頭側面的水平連線。

運動區

【部位】:相當於大腦皮質中央前回在頭皮上的投影。上點在前後正中線中點往後0.5厘米處;下點在眉枕線和鬢角髮際前緣相交處

頭針療法

頭針療法,如果鬢角不明顯,可以從顴弓中點向上引垂直線,此線與眉枕線交叉處向前移0.5厘米為運動區下點。上下兩點之間的連線即為運動區。將運動區劃分為五等分,上1/5是下肢、軀幹運動區。中2/5是上肢運動區,下2/5是頭面部運動區,也稱言語一區。

【主治】:運動區上1/5,治療對側下肢及軀幹部癱瘓;運動區中2/5,治療對側上肢癱瘓;運動區下2/5,治療對側中樞性面神經癱瘓,運動性失語,流涎,發音障礙等。

感覺區

【部位】:相當於大腦皮質中央後回在頭皮上的投影部位。自運動區向後移1.5厘米的平行線即為感覺區。上l/5是下肢、頭、軀幹感覺區;2/5是上肢感覺區;下2/5是面感覺區。

【主治】:感覺區上1/5,治療對側腰腿痛、麻木、感覺異常、後頭部、頸項部疼痛、頭鳴;感覺區中2/5,治療對側上肢疼痛、麻木、感覺異常;感覺區上1/5,治療對側面部麻木,偏頭痛,顳頜關節炎等。

舞蹈震顫控制區

【部位】:在運動區向前移1.5厘米的平行線。

【主治】:舞蹈病,震顫麻痹,震顫麻痹綜合徵。(一側的病變針對側,兩側都有病變針雙側)

【刺法】:用長毫針由本線上端刺入,沿皮向目外眥方向刺至髮際,或用2寸毫針分段刺入,行快速捻針手法。

暈聽區

【部位】:從耳尖直上1.5厘米處,向前及向後各引2厘米的水平線。共4厘米。

【主治】:眩暈、耳鳴、聽力減退等。

【刺法】:由此區的前端或後端刺入,沿皮刺1.33寸(4厘米),行快速捻針手法。

言語二區

【部位】:相當於頂葉的角回部。從頂骨結節後下方2厘米處引一平行於前後正中線的直線,向下取3厘米長直線。

【主治】:命名性失語。

【刺法】:由此區的上點進針,沿皮向下刺1寸(3厘米),行快速捻針手法。

言語三區

【部位】:暈聽區中點向後引4厘米長的水平線。

【主治】:感覺性失語。

【刺法】:由此區前端刺入,沿皮向後刺1.33寸(4厘米),行快速捻針手法。

運用區

【部位】:從頂骨結節起分別引一垂直線和與該線夾角為40度的前後兩線,長度均為3厘米。

【主治】:失用症。

【刺法】:由頂結節進針,沿皮刺入1寸(3厘米),行快速捻針手法。

足運感區

【部位】:在前後正中線的中點旁開左右各 l厘米,向後引平行於正中線的3厘米長的直線。

【主治】:對側下肢癱瘓,疼痛,麻木,急性腰扭傷,夜尿,皮質性多尿,子宮下垂等。

【刺法】:沿皮刺,行快速捻針手法。

視區

【部位】:從枕外粗隆頂端旁開l厘米處,向上引平行於前後正中線的4厘米長的直線。

【主治】:皮層性視力障礙。

平衡區

【部位】:相當於小腦半球在頭皮上的投影。從枕外粗隆頂端旁開3.5厘米處,向下引平行於前後正中線的4厘米長的直線。

【主治】:小腦性平衡障礙。

胃區

【部位】:從瞳孔直上的髮際處為起點,向上引平行於前後正中線的2厘米長的直線。

【主治】:胃痛及上腹部不適等。

胸腔區

【部位】:在胃區與前後正中線之間,從髮際向上下各引2厘米長的平行於前後正中線的直線。

【主治】:胸痛、胸悶、心悸、冠狀動脈供血不足、哮喘、呃逆、胸部不適等症。

生殖區

【部位】:從額角處向上引平行於前後正中線的2厘米長的直線。

【主治】:功能性子宮出血、盆腔炎、白帶多;配足運感區治療子宮脫垂等。

血管舒縮區

【部位】:在舞蹈震顫控制區向前移1.5厘米的平行線。

【主治】:皮層性水腫、高血壓。

【刺法】:從此區的上端刺入,沿皮向眉尾方向刺至髮際。行快速捻針手法。

操作方法

體位

取坐位或臥位,依不同疾病選定刺激穴區,單側肢體疾病,選用對側刺激區;雙側肢體疾病,選用雙側刺激區;並可選用有關刺激區配合治療。局部常規消毒。

進針

一般選用28-30號1.5-2寸長的不鏽鋼毫針。針與頭皮呈30度左右夾角快速將針刺入頭皮下,當針達到帽狀腱膜下層時,指下感到阻力減小,然後使針與頭皮平行繼續捻轉進針,根據不同穴區可刺入0.5-1寸。然後運針。

運針

頭針之運針只捻轉不提插,為使針的深度固定不變及捻針方便起見,一般以拇指掌側面與食指橈側面夾持針柄,以食指的掌指關節快速連續屈伸,使針身左右鏇轉,捻轉速度每分鐘可達200次左右,進針後持續捻轉2-3分鐘,留針5─10分鐘,反覆操作2-3次即可起針,偏癱患者留針期間囑其活動肢體(重症患者可作被動運動),加強肢體的功能鍛鍊。起針時,如針下無沉緊感,可快速抽拔出針,也可緩緩出針,起針後用消毒乾棉球按壓針孔片刻,以防止出血。

電針刺激

進針後亦可用電針治療儀在主要穴區通電,以代替手法捻針,頻率可用200-300次/分,亦可選用較高的頻率,刺激波形選擇可參考電針,刺激強度根據患者的反應而定。

療程

每日或隔日針一次,10─15次為一個療程。休息5-7天后,再作下一療程。

適應範圍

頭針主要適應治療腦源性疾患,如癱瘓、麻木、失語、眩暈、耳鳴、舞蹈病等等。此外,也可治療腰腿痛、夜尿、三叉神經痛、肩周炎、各種神經痛等常見病多發病。頭針還套用於外科手術的針刺麻醉。由於頭針運用的時間尚不長,適應證還在實踐中不斷探索發展。

注意事項

1、治療時需掌握適當的刺激量,注意防止暈針,尤其取坐位時,應隨時注意觀察患者的面色及表情。

2、中風患者,急性期如因腦出血引起有昏迷、發熱、血壓過高時,暫不宜用頭針治療,待病情及血壓穩定後再行針刺治療。如因腦血栓形成引起的偏癱者,宜及早採用頭針及體針結合治療,有高熱、急性炎症及心力衰竭等症時,一般慎用頭針治療。

3、頭皮血管豐富,容易出血,起針時要用乾棉球按壓針孔片刻,如有出血及皮下血腫出現,可輕輕揉按,促使其消散。