臨床套用

耳針法的刺激方法很多,目前臨床常用的有下列幾種。

1.毫針法

即用毫針刺激耳穴以治療疾病的方法。進針時,醫生用左手拇食兩指固定耳郭,中指托著針刺部位的耳背,這樣既可掌握針刺的深度,又可減輕針刺時的疼痛,用右手持針,在選定的反應點或耳穴處進針。

2.電針法

指將傳統的毫針法與脈衝電流刺激相結合的一種方法。利用不同波形的脈衝電刺激,強化針刺耳穴的刺激作用,從而達到增強療效的目的。凡適合耳針治療的疾病均可採用。

3.埋針法

指將皮內針埋於耳穴內,作為一種微弱而持久的刺激,達到治療目的的方法。具有持續刺激、鞏固療效等作用,適用於一些疼痛性疾病、慢性病,或因故不能每天接受治療的患者,也可用於鞏固某些疾病治療後的療效。

4.壓籽法

指選用質硬而光滑的小粒藥物種子或藥丸等貼壓耳穴以防治疾病的方法,又稱壓豆法、壓丸法,是在耳毫針、埋針治病的基礎上產生的一種簡易方法。不僅能收到毫針、埋針同樣的療效、而且安全、無創、無痛,且能起到持續刺激的作用,易被患者接受。此法適用於耳針治療的各種病症,特別適宜於老人、兒童、懼痛的患者和需長期進行耳穴刺激的息者。

5.溫灸法

指用溫熱作用刺激耳郭以治療疾病的方法,有溫經散寒、疏通經絡的功效,多用於虛證、寒證、痹證等,溫灸的材料可用艾條、艾絨、燈芯草、線香等。

6.刺血法

用三棱針在耳郭皮膚上刺出血的治療方法,有鎮靜開竅、泄熱解毒、消腫止痛、去瘀生新等作用,用於實熱、陽閉、瘀血、熱毒等多種病症。孕婦、出血性疾病和凝血功能障礙者忌用,體質虛弱者慎用。

7.水針法

即藥物穴位注射法,是用微量藥物注入耳穴,通過注射針對耳穴的刺激及注入藥物的藥理作用達到治療疾病目的的方法。根據病情選用相應的注射藥液,所用針具為1m1注射器和26號注射針頭。使用本法應注意嚴格消毒,做到無菌操作;凡能導致過敏反應的藥物,如青黴素、普魯卡因,須先作皮膚過敏試驗、陰性者方可使用;要了解所選藥物的藥理作用、禁忌證、有效期,對有較大副作用和刺激性的及超過有效期的藥物都不使用。

8.磁療法

是用磁場作用於耳穴治療疾病的方法,具有鎮痛、止癢、催眠、止喘和調整植物神經功能等作用,適用於各類痛證、哮喘、皮膚病、神經衰弱、高血壓等。

9.光針法

又稱耳穴雷射照射,是用對人體組織有刺激作用和熱作用的雷射照射耳穴以治療疾病的方法,是古老的耳針和現代雷射技術相結合的一種新療法。此法無痛無創,簡便易行;適應證廣,特別適宜於治療高血壓、哮喘、心律不齊、痛經、過敏性鼻炎、復發性口瘡等。目前臨床常用的是氦-氖雷射治療儀,使用時,應調節電壓至紅色雷射束穩定輸出時,即可順序照射耳穴,每次照1~3穴,每穴照3~5分鐘,10次為一療程。切忌眼睛直視雷射束,以免損傷,必要時可戴防護鏡。

10.按摩法

是在耳郭不同部位用手進行按摩、提捏、點掐以防治疾病的方法,常用的方法有自身耳郭按摩法和耳郭穴位按摩法。前者包括全耳按摩、手摩耳輪和提捏耳垂。全耳按摩,是用兩手掌心依次按摩耳郭腹背兩側至耳郭充血發熱為止;手摩耳輪,是兩手握空拳,以拇食兩指沿著外耳輪上下來回按摩至耳輪充血發熱為止;提捏耳垂,是用兩手由輕到重提捏耳垂3~5分鐘。以上方法可用於多種疾病的輔助治療和養生保健。

耳郭穴位按摩法是醫生用壓力棒點壓或揉按耳穴,也可將拇指對準耳穴,示指對準與耳穴相對應的耳背側,拇食兩指同時掐按。此法可用於耳針療法的各種適應證。耳針在臨床治療的疾病很廣,不僅用於治療許多功能性疾病,而且對一部分器質性疾病,也有一定療故。

適用範圍

耳針在臨床治療的疾病很廣,不僅用於治療許多功能性疾病,而且對一部分器質性疾病,也有一定療故。其適應證舉例如下:

1.各種疼痛性疾病

如對頭痛、偏頭痛、三叉神經痛,肋間神經痛、帶狀皰疹、坐骨神絡痛等神經性疼痛;扭傷、挫傷、落枕等外傷性疼痛;五官、顱腦、胸腹、四肢各種外科手術後所產生的傷口痛;麻醉後的頭痛、腰痛等手術後遺痛,均有較好的止痛作用。

2.各種炎症性病症

如對急性結合膜炎、中耳炎、牙周炎、咽喉炎、扁桃體炎、腮腺炎、氣管炎、腸炎、盆腔炎、風濕性關節炎、面神經炎、末梢神經炎等,有一定的消炎止痛功效。

3.一些功能紊亂性病症

如對眩暈症、心律不齊、高血壓、多汗症、腸功能紊亂、月經不調、遺尿、神經衰弱、癔症等,具有良性調整作用,促進病症的緩解和痊癒。

4.過敏與變態反應性病症

如對過敏性鼻炎、哮喘、過敏性結腸炎、蕁麻疹等,能消炎、脫敏、改善免疫功能。

5.內分泌代謝性病症

如對單純性甲狀腺腫、甲狀腺功能亢進、經絕期綜合徵等,有改善症狀、減少藥量等輔助治療作用。

6.部分傳染病症

如對菌痢、瘧疾、青年扁平疣等,有恢復和提高機體的兔疫防禦功能,加速疾病的治癒。

7.各種慢性病症

如對腰腿痛、肩周炎、消化不良、肢體麻木等,有改善症狀、減輕痛苦的作用。耳針除上述病症外,還可用於針刺麻醉中(耳針麻醉)。也可用於婦產科方面,如催產、催乳等。也能用於預防感冒、暈車、暈船,以及預防和處理輸血、輸液反應。還可用於戒菸、減肥,國外還用於戒毒等。

常見病治療

1.急性胃炎

(1)治則疏肝理氣,和胃止痛。

(2)取穴胃、脾、肝、交感、神門。

(3)針刺方法每次選2~3穴,留針15~30分鐘。

2.胃神經官能症

(1)治則調經理氣。

(2)取穴胃、肝、神門、枕小神經。

(3)針刺方法每次選用2~3穴,留針15~30分鐘,或用蒼耳子壓穴。

3.膈肌痙攣

(1)治則理氣降逆。

(2)取穴膈、胃、肝。

(3)針刺方法斜刺0.3寸,強刺激,留針10分鐘。

4.胃痙攣

(1)治則解痙止痛。

(2)取穴胃、交感、神門。

(3)針刺方法斜刺0.3寸,強刺激,留針15~30分鐘。

5.消化不良

(1)治則健脾和胃。

(2)取穴小腸、胃、胰、脾、神門。

(3)針刺方法斜刺0.3寸,中刺激,留針15~30分鐘,或用蒼耳子壓穴。

6.慢性腸炎

(1)治則溫陽健脾。

(2)取穴大腸、小腸、脾、腎、內分泌。

(3)針刺方法斜刺0.3寸,輕刺激,留針30分鐘至1小時,或用蒼耳子壓穴。

7.便秘

(1)治則順氣行滯。

(2)取穴大腸、直腸下段、肝。

(3)針刺方法斜刺0.3寸,中刺激,留針10~20分鐘,或用蒼耳子壓穴。

8.慢性膽囊炎

(1)治則疏肝利膽。

(2)取穴膽、肝、內分泌、交感、神門。

(3)針刺方法斜刺。0.3寸,每次取2~3穴,留針20~30分鐘,疼痛發作時用強刺激。

9.糖尿病

(1)治則清利肝膽。

(2)取穴胰、肝、膽、脾、渴點、飢點、內分泌。

(3)針刺方法斜刺0.3寸,輕刺激,留針10~20分鐘,或用蒼耳子壓穴。

10.支氣管炎

(1)治則祛風散寒,宣肺化痰。

(2)取穴支氣管、肺、神門、腎上腺。

(3)針刺方法斜刺0.3寸,中刺激,留針15~30分鐘。

11.哮喘

(1)治則宣肺散寒,化痰平喘。

(2)取穴肺、腎、脾、平喘、腎上腺。

(3)針刺方法斜刺0.3寸,輕刺激,留針15~30分鐘,或用蒼耳子壓穴。

12.傷風感冒

(1)治則祛風解表。

(2)取穴內鼻、咽喉、氣管、肺、腎上腺。

(3)針刺方法每次取2~3穴,兩耳交替,斜刺0.3寸,中刺激,留針10~20分鐘。

13.胸脅痛

(1)治則疏肝理氣。

(2)取穴交感、心、胸、肝、膽。

(3)針刺方法斜刺0.3寸,中刺激,留針15~30分鐘。

14.高血壓

(1)治則平肝潛陽。

(2)取穴降壓溝、交感、心、肝、神門。

(3)針刺方法降壓溝點刺放血,繼而直刺其餘四穴,輕刺激,留針10~20分鐘。若血壓持續高於正常,可用蒼耳子壓穴法。

15.心律失常

(1)治則養血安神。

(2)取穴心、交感、神門、皮質下。

(3)針刺方法斜刺0.3寸,輕刺激,留針15~30分鐘。

16.缺鐵性貧血

(1)治則健脾、益氣、養血。

(2)取穴肝、脾、胃、小腸、內分泌。

(3)針刺方法車前子壓穴,長時間刺激。

17.冠心病

(1)治則通陽宣痹。

(2)取穴心、腎、交感、內分泌、腎上腺、皮質下。

(3)針刺方法每次選2—3穴,斜刺0.3寸,輕刺激,留針20~40分鐘。

18.頭痛

(1)治則祛風散寒。

(2)取穴枕、額、神門、肺、皮質下。

(3)針刺方法斜刺0.3寸,中刺激,留針30分鐘~1小時。如頭痛頑固者,強刺激,捻針2分鐘左右,也可在找到有效刺激點後埋針1~7天。若偏頭痛者加太陽穴。

19.失眠

(1)治則安心神,調肝腎。

(2)取穴神門、皮質下、心、肝、腎。

(3)針刺方法斜刺0.3寸,輕刺激,留針15~30分鐘,或在有效刺激點埋針1~7天。

20.頭暈

(1)治則平肝熄風。

(2)取穴肝、心、神門、交感、太陽。

(3)針刺方法斜刺0.3寸,輕刺激,留針15~30分鐘,在肝、太陽穴間歇捻針2~5次。

21.中暑

(1)治則清泄暑熱。

(2)取穴枕、心、腎上腺。

(3)針刺方法斜刺0.3寸,強刺激,留針5分鐘,重捻針3~5次。

22.癲癇

(1)治則鎮驚醒腦。

(2)取穴神門、心、枕、腎上腺。

(3)針刺方法斜刺0.3寸,中刺激,留針30分鐘。1小時,亦可在有效刺激點埋針l~7天。若突然發作,用強刺激,連續捻針,醒後即起針。

23.神經性失語

(1)治則疏經通絡。

(2)取穴舌、上耳根。

(3)針刺方法斜刺0.3寸,中刺激,留針30分鐘至l小時,間歇捻針3~5次,或皮下埋針l~7天。

24.面肌痙攣

(1)治則疏導患部經氣。

(2)取穴面頰部、神門、心、肝。

(3)針刺方法斜刺0.3寸,強刺激,留針30分鐘至1小時,間歇捻針3~5次,或皮下埋針1~7天。

25.精神分裂症

(1)治則清心通竅,豁痰降濁。

(2)取穴神門、心、脾、枕、胃。

(3)針刺方法斜刺0.3寸,中刺激,留針30分鐘至l小時,神門、心穴間歇捻針3~5次。也可在有效刺激點埋針l~7天。

26.尿頻

(1)治則補腎壯陽,通利水道。

(2)取穴膀胱、腎、腎上腺、尿道、睪丸、神門。

(3)針刺方法斜刺0.3寸,輕刺激,留針30分鐘-l小時,或用蒼耳子壓穴,持續刺激。

27.輸尿管結石

(1)治則疏通水道。

(2)取穴輸尿管、膀胱、腎、交感。

(3)針刺方法斜刺0.3寸,中刺激,留針30分鐘~1小時,或在有效刺激點埋針1~7天。

28.前列腺炎

(1)治則利水培元。

(2)取穴尿道、外生殖器、腎、肺、內分泌、腎上腺。

(3)針刺方法每次選2~3穴,交替使用,輕刺激,留針30分鐘~l小時,輕捻針3~5次,或用車前子壓穴、長時間刺激。

29.陽痿、早泄

(1)治則補腎壯陽。

(2)取穴腎、腎上腺、外生殖器、內分泌、睪丸、神門。

(3)針刺方法每次選2~3穴,交替使用,輕刺激,留針1~2小時,也可在有效刺激點皮下埋針。

30.尿瀦留、尿失禁

(1)治則行運下焦,調節膀胱。

(2)取穴膀胱、尿道、交感、腎、外生殖器、神門。

(3)針刺方法每次選3~4穴,交替使用,中刺激,留針5~15分鐘,間歇捻針3~5次。

31.急性扁桃體炎

(1)治則清熱利咽。

(2)取穴扁桃體、咽喉。

(3)針刺方法斜刺0.3寸,強刺激,留針5~15分鐘,間歇捻針3~5次。

32.急性乳腺炎

(1)治則通利乳道,清泄熱毒。

(2)取穴乳腺、胸、枕、內分泌。

(3)針刺方法斜刺0.3寸,中刺激,留針10~20分鐘,乳腺、胸穴間歇捻針3~5次。

33.痛經

(1)治則疏通胞宮經氣。

(2)取穴子宮、卵巢、交感、內分泌、腎、肝、神門。

(3)針刺方法每次選3~4穴,交替使用,強刺激,留針15~30分鐘,間歇捻針5次。

34.月經不調

(1)治則調節沖任。

(2)取穴卵巢、腎、內分泌、子宮。

(3)針刺方法斜刺0.3寸,輕刺激,留針15~30分鐘,輕捻針1~3次,或車前子壓穴長時間刺激。

35.子宮脫垂

(1)治則補氣升提。

(2)取穴子宮、外生殖器、腎、腎上腺。

(3)針刺方法斜刺0.3寸,輕刺激,留針30分鐘~1小時,輕捻針3~5次。或在有效刺激點皮下埋針1~7天。

36.牙痛

(1)治則疏通患部經氣。

(2)取穴牙痛點、神門、胃。

(3)針刺方法斜刺0.3寸,強刺激,間歇捻針,疼痛緩解後即起針。

37.耳鳴

(1)治則育陰潛陽,疏導耳部經氣。

(2)取穴腎、腎上腺、枕、內耳、外耳。

(3)針刺方法每次取2~3穴,交替使用。輕刺激,留針l~2小時。或在有效刺激點皮下埋針l~7天。

38.過敏性鼻炎

(1)治則宣肺通鼻竅。

(2)取穴內鼻、腎上腺、肺、額、交感。

(3)針刺方法每次選2~3穴,交替使用,中刺激,留針15~30分鐘,內鼻、肺穴間歇捻針3~5次。

39.結膜炎

(1)治則疏泄風熱。

(2)取穴肝、眼、目。

(3)針刺方法斜刺0.3寸,強刺激,留針5~15分鐘,輕捻針1~3次。

40.青光眼

(1)治則祛風明目。

(2)取穴肝、眼、目1、降壓溝。

(3)針刺方法斜刺0.3寸,中刺激,留針15~30分鐘。降壓溝點刺出血,隔2~3天一次。

41.蕁麻疹

(1)治則祛風止癢。

(2)取穴肺、肝、心、上背。

(3)針刺方法上背穴點刺放血後起針,斜刺肺、肝、心穴0.3寸,中刺激,留針5~15分鐘,輕捻針3次。

42.頸椎病

(1)治則疏經通絡。

(2)取穴頸、枕、肘、腕。

(3)針刺方法斜刺0.3寸,中刺激,留針30分鐘~1小時,間歇捻針3~5次。

43.肩周炎

(1)治則疏經通絡,滑利關節。

(2)取穴肩、枕。

(3)針刺方法疼痛劇烈時,斜刺0.3寸,強刺激,間歇捻針,疼痛緩解後起針。慢性疼痛者用車前子壓穴,或皮下埋針。

44.急性腰扭傷

(1)治則活血化瘀,疏經通絡。

(2)取穴腰椎。

(3)針刺方法直刺0.3寸,強刺激,間歇捻針,並同時讓病者緩慢做腰部屈伸活動,疼痛緩解後起針。

45.坐骨神經痛

(1)治則疏導經氣。

(2)取穴坐骨神經點、膝、踝、腰椎。

(3)針刺方法直刺0.3寸,中刺激,留針15~30分鐘,間歇捻針3~5次,或皮下埋針1~7天。

46.踝關節扭傷

(1)治則活血止痛。

(2)取穴踝。

(3)針刺方法直刺0.3寸,強刺激,間歇捻針,並同時活動踝關節。

簡介

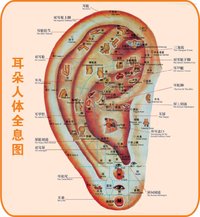

耳針圖

耳針圖耳針療法是用針刺或灸等方法刺激耳廓上的穴位,以治療全身疾病的一種方法。耳針源於中醫學,但又融合了現代的解剖學、生理學,它既與祖國醫學的臟腑、經絡學說有著密切聯繫,又與現代醫學的解剖學、生理學不可分割。其作用機制,祖國醫學力求從臟腑經絡的角度進行闡述,現代醫學試圖沿神經體液學說的方向進行探討,二者的理論均具雛形,有待於形成完整的體系。早在《陰陽十一脈灸經》中就有“耳脈”的記載,《內經》則較詳盡地論及耳與經脈、經別、經筋、臟腑氣血的關係,以及借耳診治疾病的經驗。如《靈樞•邪氣臟腑病形》說:“十二經脈,三百六十五絡,其氣血皆上注於目而走空竅,……其別走於耳而為聽……”後世醫家對於耳廓診治疾病的機理也有很多探索,如《太平聖惠方》載有:“耳,宗脈之所聚也,若精氣調和,則腎臟強盛,耳聞五音,若勞傷氣血……則耳聾,然五臟六腑十二經脈皆有絡於耳。”1957年法國醫學博士P•Nogier發表了世界上第一張形如胚胎倒影的耳穴圖,為耳穴診治疾病提供了更完善的理論基礎。

關於耳與經絡密切聯繫的文獻散見於《靈樞》“經脈”“經別”及“經筋”各篇。直接入耳中者,如“小腸手太陽之脈,……其支者,……卻入耳中。”“三焦手少陽之脈,……其支者,系耳後直上,出耳上角,……其支者,從耳後入耳中,出走耳前。”也有分布於耳周者,如“胃足陽明之脈,……上耳前。”“膀胱足太有分布於耳周者,如“胃足陽明之脈,……上耳剛。”“膀肌足太陽之脈,……其支者,從巔至耳上角。”經別之入耳中者,如“手陽明之別,……其別者入耳,合於宗脈。”布耳後者,如“手心圭之正,……出耳後。”經筋之入耳中者,如“手太陽之筋,……兵支者,入耳中。直者出耳上”,“足少陽之筋,……其支者從頰譬於耳前”,“手少陽之筋,……其支者……循耳前”,此外,手足少陰太陽足陽明之絡皆會於耳中。可見,循行於耳前的經脈與手足三陽經關係最為密切,六條陰經雖不直接入耳,但卻通過經別與陽繹相合與耳貫通。。 耳不僅與經絡有著密切的關係,與臟腑也緊密相連。如《素問•臟器法時論》云:“肝病者……虛則……耳無所聞,……氣逆則頭痛,耳聾不聰”。《素問•玉機真髒論》又云:“脾……不及則令人九竅不通。”《難經•四十難》日:“肺主聲,令人聞聲。”《靈樞.脈度》說:“腎氣通於耳,腎和則耳能聞五音矣。”《素問。評熱虛實論》謂:“頭痛耳鳴,九竅不利,腸胃之所生也” 。

由此可知,耳與全身臟腑經絡息息相關。當臟腑發生病變時,通過經絡的反應和傳導作用,在耳廓相應的區域就會有所反應,並依此進行治療。

操作方法

一、耳廓的表面解剖

耳廓前面

耳輪:耳廓邊緣的捲曲部分,其後上方稍隆起處叫“耳輪結節”,深入至耳輪內的橫行突起部分叫“耳輪腳”,耳輪與耳垂的交界處叫“耳輪尾”。

對耳輪:耳輪邊緣內側與耳輪相對的上部有分叉的隆起部分,其上分叉的一支為“對耳輪上腳”,其下分叉的一支為“對耳輪下腳”。

三角窩:對耳輪上下腳之間構成的三角形凹陷處。

耳舟:耳輪與對耳輪之間的凹溝。

耳屏:耳廓前面的瓣狀突起處。

屏上切跡:耳屏上緣與耳輪腳之間的凹陷處。

對耳屏:耳垂上部,與耳屏相對的隆起處。

屏間切跡:耳屏與對耳屏之間的凹陷處。

屏輪切跡:對耳屏與對耳輪之間的凹陷處。

耳垂:耳廓最下部無軟骨的皮垂。

耳甲:由對耳屏和弧形的對耳輪體部及對耳輪下腳圍成的凹窩,其耳輪腳以上的為“耳甲艇”,耳輪腳以下的為“耳甲腔”。

外耳道開口:在耳甲腔內,被耳屏遮蓋著的孔竅。

上耳根:耳廓上緣與頭皮附著處。

下耳根:耳垂與面頰部附著處。

耳廓背面 主要有與前面結構相對應的3個面、4個溝和4個隆起。

3個面:

耳輪背面:耳輪的外側面,因耳輪是向前捲曲的,故此面多向前外方。

耳輪尾背面:在耳舟隆起與耳垂背面之間的平坦部分。

耳垂背面:即耳垂背面的平坦部分。

4個溝:

對耳輪溝:對耳輪上腳與對耳輪體部背面的凹溝。

對耳輪下腳溝:對耳輪下腳的背面,廷一條從內上略向外下行走的凹溝。

耳輪腳溝:在耳輪腳的背面,此溝向內上方延伸並分為上下兩支。

對耳屏溝:在對耳屏突起的背面凹陷中。

4個隆起:

耳舟隆起:即耳舟的背面。

三角窩隆起:指三角窩的背面。

耳甲艇隆起:即耳甲艇背面之隆起。

耳甲腔隆起:指耳甲腔背面之隆起。

二、耳穴分布規律、定位與主治

1.分布規律一般分布規律是:與面頰相應的穴位在耳垂;與上肢相應的穴位在耳舟;與軀幹相應的穴位在耳輪體部;與下肢相應的穴位在對耳輪上、下腳;與腹腔相應的穴位在耳甲艇;與胸腔相應的穴位在耳甲腔;與消化管相應的耳穴分布在耳輪腳周圍……。耳穴的這些分布規律,大體形如一個倒置在子宮內的胎兒。

2.定位與主治

耳輪腳部

耳中:在耳輪腳。主治呃逆、蕁麻疹、皮膚瘙癢症、小兒遺尿症,咯血。

耳輪部

直腸:近屏上切跡的耳輪處,與大腸同水平。主治便秘、腹瀉、脫肛、痔瘡。

尿道:直腸上方,與膀胱同水平的耳輪處。主治尿頻、尿急、尿痛、尿瀦留。

外生殖器:尿道上方,與交感同水平的耳輪處。主治睪丸炎、附睪炎、外陰瘙癢症。

肛門:與對耳輪上腳前緣相對的耳輪處。主治痔瘡、肛裂。

耳尖:耳輪頂端,與對耳輪上腳後緣相對的耳輪處。主治發熱、高血壓、急性結膜炎、麥粒腫。

肝陽:在耳輪結節處。主治頭暈、頭痛、高血壓。

輪1~輪6:在耳輪上,自耳輪結節下緣至耳垂下緣中點劃為5等份共6個點,由上而下依次為輪1、輪2、輪3、輪4、輪5、輪6。主治扁桃體炎、上呼吸道感染、發熱。

耳舟部

指:將耳舟分成6等份,自上而下第1等份為指。主治:甲溝炎、手指疼痛和麻木。

風溪:指腕兩穴之間。主治蕁麻疹、皮膚瘙癢症、過敏性鼻炎。

腕:第2等份為腕。主治腕部疼痛。

肘:第3等份為肘。主治肱骨外上髁炎、肘部疼痛。

肩:第4等份為肩。主治肩關節周圍炎、肩部疼痛。

鎖骨:第5等份為鎖骨。主治肩關節周圍炎。

對耳輪部

趾:對耳輪上腳的後上角,近耳尖部。主治甲溝炎、趾部疼痛。

跟:對耳輪上腳的前上角,近三角窩上部。主治足跟痛。

踝:趾、跟與膝之間。主治踝關節扭傷。

膝:對耳輪上腳的中1/3處。主治膝關節腫痛。

髖:對耳輪上腳的下1/3處。主涪髖關節疼痛、坐骨神經痛。

臀:對耳輪下腳的後1/3處。主治坐骨神經痛、臀筋膜炎。

坐骨神經:對耳輪下腳前2/3處。主治坐骨神經痛。

交感:對耳輪下腳的末端與耳輪交界處。主治胃腸痙攣、心絞痛、膽絞痛、輸尿管結石、植物神經功能紊亂。

頸椎:在對耳輪體部。將輪屏切跡至對耳輪上下腳分岔處分為5等份,下1/5為頸椎,中2/5為胸椎,上l/5為腰骶椎。主治落枕、頸椎綜合徵。

胸椎:位置見上。主治胸脅疼痛、經前乳房脹痛、乳腺炎、產後泌乳不足。

腰骶椎:位置見上。主治腰骶部疼痛。

頸:頸椎前側耳腔緣。主治落枕、頸項腫痛。

胸:胸椎前側耳腔緣。主治胸脅疼痛、胸悶、乳腺炎。

腹:腰骶椎前側耳腔緣。主治腹痛、腹脹、腹瀉、急性腰扭傷。

三角窩部

神門:在三角窩內。對耳輪上下腳分岔處稍上方。主治失眠、多夢、痛症、戒斷綜合徵。

盆腔:在三角窩內。對耳輪上下腳分岔處稍下方。主治盆腔炎。

角窩中:在三角窩內中1/3:主治哮喘。

內生殖器:在三角窩前1/3凹陷處。主治痛經、月經不調、白帶過多、功能性子宮出血、遺精早泄。

角窩上:三角窩前上方。主治高血壓。

耳屏部

外耳:屏上切跡前方近耳輪部。主治外耳道炎、中耳炎、耳鳴。

外鼻:耳屏外側面正中稍前。主治鼻前庭炎、鼻炎。

屏尖:耳屏上部隆起的尖端。主治發熱、牙痛。

腎上腺:耳屏下部隆起的尖端。主治低血壓、風濕性關節炎、腮腺炎、間日瘧、鏈黴素中毒性眩暈。

咽喉:耳屏內側面上1/2處。主治聲音嘶啞、咽喉炎、扁桃體炎。

內鼻:耳屏內側面下1/2處。主治鼻炎、副鼻竇炎、鼻衄。

對耳屏部

對屏尖:對耳屏的尖端。主治哮喘、腮腺炎、皮膚瘙癢症、睪丸炎、副睪炎。

緣中:對屏尖與輪屏切跡之間。主治遺尿、內耳眩暈症。

枕:對耳屏外側面的後上方。主治頭痛、頭暈、哮喘、癲癇、神經衰弱。

顳:在枕穴與額穴連線中點。主治偏頭痛。

額:對耳屏外側面的前下方。主治頭痛、頭暈、失眠、多夢。

皮質下:對耳屏內側面。主治痛症、間日瘧、神經衰弱、假性近視。

耳甲部

心:耳甲腔中央。主治心動過速、心律不齊、心絞痛、無脈症、神經衰弱、癔病、口舌生瘡。

肺:耳甲腔中央周圍。主治咳喘、胸悶、聲音嘶啞、痤瘡、皮膚瘙癢症、蕁麻疹、扁平疣、便秘、戒斷綜合徵。

氣管:在耳甲腔內。外耳道口與心穴之間。主治咳喘。

脾:耳甲腔的後上方。主治腹脹、腹瀉、便秘、食欲不振、功能性子宮出血、白帶過多、內耳眩暈症。

內分泌:耳甲腔底部屏間切跡內。主治痛經、月經不調、更年期綜合徵、痤瘡、間日瘧。

三焦:耳甲腔底部內分泌穴上方。主治便秘、腹脹、上肢外側疼痛。

口:耳輪腳下方前1/3。主治面癱、口腔炎、膽囊炎、膽石症、戒斷綜合徵。

食管:耳輪腳下方中1/3處。主治食管炎、食管痙攣、癔球。

賁門:耳輪腳下方後1/3處。主治賁門痙攣、神經性嘔吐。

胃:耳輪腳消失處。主治胃痙攣、胃炎、胃潰瘍、失眠、牙痛、消化不良。

十二指腸:耳輪腳上方後部。主治十二指腸潰瘍、膽囊炎、膽石症、幽門痙攣。

小腸:耳輪腳上方中部。主治消化不良、腹痛、心動過速、心律不齊。

大腸:耳輪腳上方前部。主治腹瀉、便秘、咳嗽、痤瘡。

闌尾:大、小腸兩穴之間。主治單純性闌尾炎、腹瀉。

肝:耳甲艇的後下部。主治脅痛、眩暈、經前期緊張症、月經不調、更年期綜合徵、高血壓、假性近視、單純性青光眼。

胰膽:肝腎兩穴之間。主治膽囊炎、膽石症、膽道蛔蟲症、偏頭痛、帶狀皰疹、中耳炎、耳鳴、聽力減退、急性胰腺炎。

腎:對耳輪上、下腳分岔處下方。主治腰痛、耳鳴、神經衰弱、腎盂腎炎、哮喘、遺尿症、月經不調、遺精、早泄。

輸尿管:腎與膀胱兩穴之間。主治輸尿管結石絞痛。

膀胱:腎與艇角穴之間。主治膀胱炎、遺尿症、尿瀦留、腰痛、坐骨神經痛、後頭痛。

艇角:耳甲艇前上角。主治前列腺炎、尿道炎。

艇中:耳甲艇中央。主治腹痛、腹脹、膽道蛔蟲症、腮腺炎。

耳垂部

目1:耳垂前面,屏間切跡前下方。主治假性近視。

目2:耳垂前面,屏間切跡後下方。主治假性近視。

牙:耳垂正面,從屏問切跡軟骨下緣至耳垂下緣劃3條等距水平線,再在第2水平線上引兩條垂直等分線。由內向外、由上向下把耳垂分為1、2、3、4、5、6、7、8、9九個區。1區為牙,2區為舌,3區為頜,4區為垂前,5區為眼,6區為內耳,5、6區交界線周圍為頰,8區為扁桃體,7、9區為空白區。主治牙痛、牙周炎、低血壓。

舌:位置見上。主治舌炎、口腔炎。

頜:位置見上。主治牙痛、顳頜關節功能紊亂。

垂前:位置見上。主治神經衰弱、牙痛。

眼:位置見上。主治急性結膜炎、電光性眼炎、麥粒腫、假性近視。

內耳:位置見上。主治內耳眩暈症、耳鳴、聽力減退。

面頰:位置見上。主治周圍性面癱、三叉神經痛、痤瘡、扁平疣。

扁桃體:位置見上。主治扁桃體炎、咽炎。

耳背部

上耳根:耳根最上緣。主治鼻衄。

耳迷根:耳背與乳突交界的根部,耳輪腳對應處。主治膽囊炎、膽石症、膽道蛔蟲症、鼻塞、心動過速、腹痛、腹瀉。

耳背溝:對耳輪上、下腳及對耳輪主幹在耳背面呈“丫”字形凹溝部。主治高血壓、皮膚瘙癢症。

耳背心:耳背上部。主治心悸、失眠、多夢。

耳背脾:耳輪腳消失處的耳背部。主治胃病、消化不良、食欲不振。

耳背肝:耳背脾的耳輪側。主治膽囊炎、膽石症、脅痛。

耳背肺:耳背脾的耳根側。主治咳喘、皮膚瘙癢症。

耳背腎:耳背下部。主治頭痛、頭暈、神經衰弱。

三、耳穴診斷法

1.耳穴視診指根據耳廓上耳穴的變色、變形(隆起、結節、凹陷、腫脹等)、丘疹、脫屑、血管充盈等陽性特徵,通過目視進行診斷疾病的一種方法。

(1)視診方法:視診時,兩眼平視,以拇指和食指牽拉耳廓對準光線,由內向外,由上向下,順著解剖部位,分別仔細觀察。

發現可疑陽性反應點時,可用手指從耳背頂起,使陽性反應處先繃緊,再慢慢放鬆,也可反覆多次,以鑑別陽性反應物大小、形狀、色澤等變化。

當一耳廓發現有陽性反應點時,必須與對側耳廓進行對比弼察,以鑑別陽性反應的真偽和性質。

(2)陽性反應:常見的有以下幾種。

顏色:點、片狀白色、紅暗或暗灰色,或為紅暈,常見於消化系統疾病、婦科病,點片狀充血紅暈多見於急性炎症。

形態:結節狀或條索狀的突起或凹陷,常見於肝病、結核、腫瘤、脊柱炎、膽結石、胃下垂、慢性器官疾病。

丘疹:常見於皮膚病、婦科病、氣管炎、胃腸病。

脫屑:常見於皮膚病和內分泌方面的疾病。

血管充盈:常見於痹症、肝炎、心臟病。

2.耳穴觸診

(1)划動法:是利用探筆在耳廓各區進行划動尋找陽性反應的一種方法。

划動法中常見的陽性反應有:①凹陷:可觸及點、線、片狀不同規則的凹陷,並注意觀察凹陷後色澤改變和凹陷恢復的時間,以辨虛實。色談、色紅、凹陷恢復時間慢多為虛證,色深紅、凹陷恢復時間快多為實證;②水腫:划動時在耳廓相應部位上出現凹陷性水腫、水紋波動感;③隆起:多見點狀、片狀、條索狀、條片狀、圓形結節等。

(2)點壓法:是用一個直徑約1.5mm的金屬或非金屬探棒均勻按壓耳穴,通過尋找壓痛點來診斷疾病的一種方法。

本法主要適用於急性炎症病變、痛症和鑑別診斷,並為治療確定刺激部位。

用耳穴壓痛棒或毫針柄、火柴頭等在耳廓相應部位上逐一壓迫檢查。

四、取穴原則與取穴方法

1.按病變的相應部位選穴如胃病選胃穴;肩關節周圍炎選肩關節、肩穴;闌尾炎選闌尾穴。這樣以相應部位為主取穴,再以其他穴位協同,才能提高耳針效果。

2.按中醫理論選穴如耳鳴選腎穴,因“腎開竅於耳”;目疾選肝穴,因“肝開竅於目”;失眠選心穴,因“心主神”,失眠多與心神不寧有關;皮膚病選肺穴,因“肺主皮毛”。

3.按現代醫學知識選穴如高血壓選降壓溝;心律失常選心穴;月經不調選子宮穴;消化道潰瘍選皮質下、交感兩穴,因該病的發生與精神因素有關。

4.依穴位功能取穴耳針各穴都有其功能主治,故還可根據穴位功能取穴。如神門是止痛要穴,疼痛疾患除取相應部位外,可取神門;枕是止暈要穴,頭昏頭暈可取枕;耳尖放血有退熱、降壓、鎮靜、抗過敏、清腦明目的作用,故頭昏健忘、發熱、高血壓、過敏性疾患可用耳尖放血。

5.根據臨床經驗取穴在耳針的臨床實踐中,發現了許多經驗效穴,應適當套用,以提高耳針治療效果。如神門、枕二穴都具有鎮靜、鎮痛、安眠作用,主要是抑制作用。故在治療肝炎、肝炎后綜合征,胃腸功能紊亂等疾病時,勿用神門、枕二穴,以避免對胃腸功能活動起到抑制作用,從而造成腹脹、脅肋脹滿等症狀加重。這時,應選擇疏肝健脾、理氣消脹的穴位,如肝、脾、三焦、艇中、皮質下等。當肝胃不和,又伴失眠多夢時,應以疏肝和胃為主,中醫認為“胃不和則臥不安”,如果先治療失眠多夢或兩症兼治,均收不到預期的效果。

五、操作

1.定穴根據疾病的診斷確定處方。一方面通過耳診尋找刺激點,另一方面根據耳穴功能取穴。

2.消毒使用耳針必須嚴格消毒。消毒包含兩個方面,一是針具的消毒,另外是皮膚消毒。耳穴皮膚消毒先用2%碘酒消毒,再用75%酒精消毒並脫碘。如不嚴格消毒,感染後容易引起耳骨.膜炎,造成不良後果。

3.手術方法這裡介紹16種方法。

(1)毫針刺法:套用毫針針刺耳穴。進針時,術者用左手拇、食二指固定耳廓,中指托著針刺的耳背,這樣既可掌握針刺的深度,又可減輕針刺的疼痛。然後用右手拇、食指、中指持針,在有壓痕的耳穴或敏感處進針。進針法可分速刺法和慢刺法。刺激的強度和手法應視病人的病情、診斷、體質和耐痛度等綜合情況決定。針刺的深度也應根據患者耳廓局部的厚薄而靈活掌握,一般刺入皮膚2~3分即可。刺入耳廓後,如局部感應強烈,患者症狀即刻有所減輕,若局部無針感,應調整毫針針尖方向。留針時間一般為20~30分鐘,慢性病、疼痛性疾病留針時間可適當延長。兒童、老年人、體弱者不宜久留。起針時,左手托住耳背,右手起針,並用消毒乾棉球壓迫針眼,以免出血。

(2)電針:電針法是將毫針法與脈衝電流刺激相結合的一種方法。利用不同波形的脈衝刺激以強化針刺耳穴的調節功能,達到增強療效的目的。凡適宜耳針治療的疾病均可套用,臨床上常適用於治療一些神經系統疾病、內臟痙攣痛、哮喘等,還可套用於耳針麻醉。

(3)埋針:是將皮內針埋於耳穴內治療疾病的一種方法。此法適用於一些疼痛性疾病和慢性病,可起到持續刺激、鞏固療效或防止復發的功能。

使用時,消毒局部皮膚,左手固定耳廓,繃緊埋針處皮膚,右手用鑷子夾住消毒的皮內針柄,輕輕刺入所選穴位皮內,一般刺入針體的2/3,再用膠布固定。一般僅埋患側單耳,必要時可埋雙耳。每日自行按壓3次,留針3~5天。。 如果埋針處痛影響睡眠時,應適當調整針尖方向或深淺度。埋針處不宜淋濕浸泡,夏季埋針時間不宜過長,以免感染。局部有脹痛還應及時檢查。如果針眼處皮膚紅腫有炎症或有凍瘡則不宜埋針。

(4)壓丸法:指在耳穴表面貼敷壓丸的一種簡易刺激方法,此法安全無痛,副作用少,不易引起耳軟骨膜炎,適於老年及幼兒、懼痛患者,對於一些老年性慢性支氣管炎、高血壓、遺尿症等慢性病更為適宜。患者可以不定時地按壓貼敷處以加強刺激。

(5)溫灸法:用溫熱刺激作用於耳廓以治療疾病的一種方法。有溫經散寒、疏通經絡的作用。本法多用於虛證、寒證、痹痛等。

(6)刺血法:用三棱針在耳穴處放血的一種治療方法。凡屬血瘀不散所致的疼痛,邪熱熾盛所致的高熱、抽搐,肝陽上亢所致的頭昏目眩、眼結膜腫痛等症,均可採用刺血法。刺前必須按摩耳廓使其充血,嚴格消毒,隔日1次,急性病可每日2次。

(7)耳穴藥物注射法:耳針藥物注射法又稱為水針法。是用微量藥物注入耳穴,通過針刺及藥物作用,以治療疾病的方法。

(8)梅花針法:用耳梅花針或耳毫針點刺耳穴治療疾病的方法,具有疏通經絡、調節臟腑功能的作用。

(9)割耳敷藥法:用刀片在耳穴上劃破皮膚後敷藥的一種方法。具有鎮靜、止痛、止癢、脫敏等作用。

(10)耳穴貼膏法:用有刺激性的藥膏貼在耳穴上的一種治療方法。

適應於氣管炎、胃痛、頭疼、哮喘、冠心病、腰腿痛、四肢關節痛、高血壓病。

(11)耳穴綜合療法:把按摩、割耳、放血、針刺和注射療法結合套用的方法。

(12)放射性同位素療法:套用不同的放射性同位素,貼敷耳穴或進行耳穴注射的方法。

(13)磁療法:用磁場作用於耳穴,治療疾病的一種方法。分為直接貼敷法、間接貼敷法、埋針加磁法、磁電法、磁泥療法等。在使用此法過程中,會發現不良反應,但絕大多數患者會自行消失,少數須摘下才可消失。

(14)光針法:用雷射作用於耳穴,以治療疾病的方法。它以雷射對人體組織的刺激作用和熱作用代替古典針刺機械能,試以提高療效。

(15)耳夾法:用耳夾作用於耳穴以治療疾病的方法。本法的優點是病人自己操作,可作為耳針治療後鞏固療效之用。對扁桃體炎、結合膜炎、頭痛、胃痛療效較好。

(16)按摩法:在耳部不同部位用雙手進行按摩、提捏的一種治療方法。分全耳按摩、摩耳輪、提拉耳垂諸法。

主治病症

一、慢性支氣管炎、變態反應性支氣管哮喘、呃逆、肥胖症

1.埋針法慢性支氣管炎取喘點、平喘、脾、腎上腺、睪丸;肥胖症取肺、脾、胃、內分泌、神門。

2.耳針配合體針法變態反應性支氣管哮喘取耳穴內分泌、腎上腺、平喘、三焦、肺、交感,配體針合谷、曲池、足三里、太沖;呃逆取耳穴神門、膈,配體針天突、內關;或王不留行籽耳壓耳膈、神門、腦幹穴。

除上述病症外,還可治急慢性胃腸炎、潰瘍病、高血壓、心律不齊等病症。

二、血管性頭痛、神經性頭痛、失眠、急性腰扭傷、坐骨神經痛。

1.埋針法失眠取心、神門、皮質下、腎、失眠;也可耳貼酸棗仁。

2.耳針法頭痛取枕、額、太陽;急性腰扭傷取腰、神門;坐骨神經痛取腰、臀、下肢、神門、肝。

除上述病症外,還可治關節疼痛、肢體麻木等病症。

三、慢性鼻炎、急性傳染性結膜炎、近視眼、白內障

1.刺血法急性傳染性結膜炎取耳尖穴。

2.光針法近視眼取目1、目2、眼區,也可取肝、腎、心、眼、目1、目2埋針。

3.壓豆法慢性鼻炎取內鼻、肺、腎上腺、額。

4.埋針法白內障取眼、肝、腎、內分泌、交感、神門。

除上述病症外,還可治急慢性咽炎、美尼爾氏症、下頜關節紊亂等病症。

四、帶狀皰疹、皮膚瘙癢症、黃褐斑

1.光針法帶狀皰疹取穴肝、膽、神門及病灶相應穴位。

2.耳針法皮膚瘙癢症取肺、神門、過敏點、內分泌。 ’

3.刺血法黃褐斑取癤腫、皮質下、內分泌、胃。

除上述病症外,還可治扁平疣、銀屑病、盤狀紅斑狼瘡等病症。

五、外傷性疼痛、手術後疼痛、腫瘤性疼痛、炎症性疼痛、神經性疼痛

用針刺法。取神門、交感、枕、相應部位穴等。

另外耳針還可用於針刺麻醉。

注意事項

1.嚴格消毒,防止感染。耳郭暴露在外,結構特殊,血液循環較差,容易感染,且感染後易波及軟骨,嚴重者可致軟骨壞死、萎縮而導致耳郭畸變,故應重視預防。一旦感染,應立即採取相應措施,如局部紅腫疼痛較輕,可塗碘酒,每日2~3次;重者局部塗擦四黃膏或消炎抗菌類的軟膏,並口服抗生素。如局部化膿,惡寒發熱,白細胞計數增高,發生軟骨膜炎,當選用相應抗生素注射,並用慶大黴素沖洗患處,也可配合內服清熱解毒劑,外敷中草藥及外用艾條灸之。

2.耳郭上有濕疹、潰瘍、凍瘡破潰等,不宜用耳穴治療。

3.有習慣性流產的孕婦禁用耳針治療;婦女懷孕期間也應慎用,尤其不宜用子宮、卵巢、內分泌、腎等穴。

4.對年老體弱者、有嚴重器質性疾病者、高血壓病者,治療前應適當休息,治療時手法要輕柔,刺激量不宜過大,以防意外。

5.耳針法也可能發生暈針,應注意預防並及時處理。

6.對肢體活動障礙及扭傷的患者,在耳針留針期間,應配合適量的肢體活動和功能鍛鍊,有助於提高療效。

各種中醫常見療法

常用針灸手法

| 中醫針灸,針法和灸法的合稱。針法是把毫針按一定穴位刺入患者體內,用捻、提等手法來治療疾病。灸法是把燃燒著的艾絨按一定穴位熏灼皮膚,利用熱的刺激來治療疾病。針灸是中國古代常用的治療各種疾病的手法之一。 |