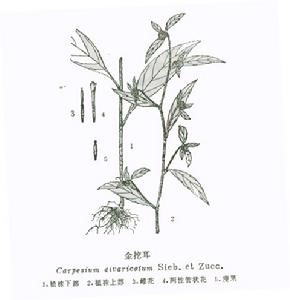

金挖耳

正文

金挖耳(《分類草藥性》)

異名

挖耳草(《重慶草藥》),朴地菊、勞傷草(《泉州本草》),野煙、鐵抓子草、野向日葵、鐵骨消、翻天印(《湖南藥物志》),倒蓋菊、山煙筒頭(廣州空軍《常用中草藥手冊》)。來源

為菊科植物金挖耳的全草。植物形態

金挖耳多年生草本,高50~100厘米,全株被白色毛。莖直立,質略硬,有槽。葉互生;莖下部葉大,卵狀長圓形,長可達15厘米,寬6厘米,邊緣有不整齊鋸齒;莖上部葉小,愈上則愈小,披針形,幾乎全緣。頭狀花序,單生於莖端或分枝的頂端,下垂,徑約10~16毫米;總苞扁球形,外層苞片長披針形,內層苞片膜質,橢圓狀披針形;全部管狀花,黃色,外圍數層為雌性花,中央為兩性花。瘦果細長,無冠毛。花期秋季。生於山坡、荒地。分布四川、貴州、湖南、福建以及東北等地。

本植物的根及莖基部(金挖耳根)亦供藥用,另詳專條。

採集

8~9月花期採收。藥材

乾燥全草,莖細而長,通體被有絲光毛,幼嫩處尤為濃密,灰綠色至暗棕色。葉多皺縮破碎,卵狀長圓形,灰綠色至棕綠色。莖基叢生細根,長約5~10厘米,暗棕色。有時帶有頭狀花序,呈枯黃色。有青草氣,味澀。產於四川、福建、湖南等地。

性味

苦辛,涼。①《植物名實圖考》:"性涼。"

②《重慶草藥》:"微苦辛,性平,無毒。"

③《泉州本草》:"味辛苦澀,性涼,無毒。"

功用主治

清熱解毒。治感冒,頭風,泄瀉,咽喉腫痛,赤眼,癰腫瘡毒,痔核出血。①《重慶草藥》:"洗瘡。包瘡。"

②《泉州本草》:"清熱解毒,利咽喉。主喉科諸證,頭風目疾,風火赤眼,勞傷目黃,諸蟲螫傷。"

③《湖南藥物志》:"清熱解毒,祛風殺蟲。"

④廣州空軍《常用中草藥手冊》:"清熱解毒,消炎祛痰。治感冒,腹痛,急性腸炎,淋巴結炎。"

用法與用量

內服:煎湯,2~3錢;或搗汁。外用:煎水洗或搗敷。選方

①治咽喉腫痛:金挖耳鮮全草搗絞汁,調蜜服。(《泉州本草》)②治寒毒瘡初起或未潰者:挖耳草葉搗絨,包。能散者散,不散者穿。

③治痔核破潰出血:挖耳草煎水洗。

④治腮腺炎:挖耳草葉半斤,大蔥頭四個。合酒糟子搗合,炒熟外敷。並用挖耳草根頭七個,搗爛泡開水飲汁。(②方以下出《重慶草藥》)

⑤治瘡癤腫毒,瘭疽,帶狀皰疹:鮮倒蓋菊,搗爛敷患處。(廣州空軍《常用中草藥手冊》)

⑥治毒蛇、瘋犬咬傷:金挖耳草三錢。水煎服。(《湖南藥物志》)

配圖

金挖耳

金挖耳相關連線

菊科·天名精屬植物

| 天名精屬(Carpesium L. ),菊科,近20種以上,分布於歐洲南部和亞洲,我國有10餘種,廣布於各省,其中天名精C.abrotanoides L.入藥,治喉炎、支氣管炎及肋膜炎等。 |