簡介

腦角質瘤

腦角質瘤分類

混合性膠質瘤

2、間變性(惡性)星形細胞瘤、間變性(惡性)少枝—星形細胞瘤

3、膠母細胞瘤、脈絡叢腫瘤

4、毛細胞型星形細胞瘤、脈絡叢乳頭狀瘤

5、室管膜下巨細胞星形細胞瘤、脈絡叢癌、少枝膠質細胞的腫瘤

神經上皮腫瘤

1、少枝膠質細胞瘤、星形母細胞瘤

2、間變型(惡性)少枝膠質細胞瘤、星形膠質母細胞瘤

大腦膠質瘤病

1、室管膜瘤松果體腫瘤

2、間變性(惡性)室管膜瘤、松果體細胞瘤

3、粘液乳頭型室管膜瘤、松果體母細胞瘤

4、室管膜下瘤、混合性松果體細胞瘤—松果體瘤

神經元膠質細胞瘤

1、髓上皮瘤、神經節細胞瘤

2、神經母細胞瘤、神經節膠質瘤

3、室管膜母細胞瘤、間變性(惡性)神經節膠質瘤

4、神網膜母細胞瘤、中樞神經細胞瘤

臨床表現

星形細胞瘤

腦角質瘤

腦角質瘤一般症狀為顱內壓增高表現,頭痛、嘔吐、視神經乳頭水腫、視力視野改變、癲癇、復視、顱擴大(兒童期)和生命體徵改變等。

局部症狀依腫瘤生長位置不同而異

①大腦半球星形細胞瘤:約1/3患者以癲癇為首發症狀約60%患者發生癲癇。

②小腦星形細胞瘤:患側肢體共濟失調,動作笨拙,持物不穩,肌張力和腱反射低下等。

③丘腦星形細胞瘤:病變對側肢體輕癱,感覺障礙及半身自發性疼痛,患側肢體共濟運動失調、舞蹈樣運動,亦可表現為精神障礙,內分泌障礙,健側同向偏盲,上視障礙及聽力障礙等。

④視神經星形細胞瘤:主要表現為視力損害和眼球位置異常。

⑤第三腦室星形細胞瘤:因梗阻性腦積水患者常表現為劇烈的發作性頭痛,並可出現突然的意識喪失,精神障礙,記憶力減退等。

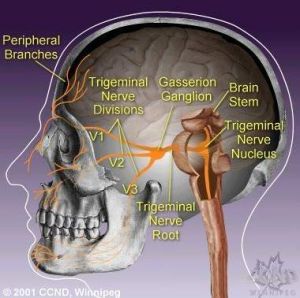

⑥腦幹星形細胞瘤:中樞腫瘤常表現為眼球運動障礙,橋腦腫瘤多表現為眼球外展受限,面神經及三叉神經受累,延髓腫瘤常表現為吞咽障礙及生命體證改變。

膠質母細胞瘤:腫瘤高度惡性生長快,病程短,自出現症狀至就診多數在3個月之內,高顱內壓症狀明顯,33%患者有癲癇發作,20%患者表現淡漠、痴呆、智力減退等精神症狀,(患者)可出現不同程度的偏癱,偏身感覺障礙、失語和偏盲等。

少枝膠質細胞瘤及間變(惡性)少枝膠質細胞瘤:癲癇常為首發症狀,精神症狀以情感異常和痴呆為主,侵犯運動、感覺區可產生偏癱,偏身感覺障礙及失語等,高顱壓症狀出現較晚。

髓母細胞瘤

①腫瘤生長快,高顱壓症狀明顯。

②小腦功能損害表現為步態蹣跚,走路不穩等。

③復視、面癱、頭顱增大(兒童)、嗆咳等。

④腫瘤轉移是髓母細胞瘤的重要特徵。

室管膜瘤

①顱內壓增高症狀。②腦幹受壓症狀(嘔吐、嗆咳、各咽困難、聲音嘶啞、呼吸困難)、小腦症狀(走路不穩、眼球震顫等)及偏癱、眼球上運動障礙等。

③手術後復發率幾乎為100%易發生椎管內轉移。

傳統治療方法

手術治療

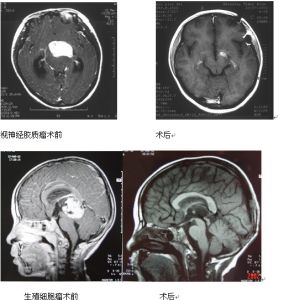

腦角質瘤

腦角質瘤外科手術切除主要達到減少膠質瘤細胞數量、緩解荷瘤症狀、暫時降低顱內壓、完成腫瘤病理診斷等四個診療目的。然而手術卻會激活處於休眠期的瘤細胞迅速進入增殖期,造成術後短期內腫瘤惡性程度升級而復發。

術後輔助治療

術後輔助放療無論從理論還是實踐上,均被證實對惡性腦膠質瘤沒有價值,因為只有在放射劑量達到73~80Gy時,才能對膠質瘤細胞形成有效殺傷,而正常腦組織所能耐受的劑量僅有60Gy,這一劑量實際上只是對脆弱腦組織本身的放射治療。

術後輔助經靜脈系統化療最突出的問題是,由於腦血流量為全身血流量的1/5,腦內藥物也僅為藥物全身總劑量的1/5,形不成抗瘤藥高濃度環境,又因高效低毒化療藥品種有限,及腫瘤耐藥性等限制,使得腦膠質瘤化療沒能廣泛套用。

由於腦膠質瘤生物學特性明顯不同於其他部位腫瘤,因而新興的分子生物學、基因治療學在腦膠質瘤的套用存在許多懸而未決問題,仍然十分遙遠。

特點及治療現狀

膠質細胞瘤的生長特點為浸潤性生長,與正常腦組織無明顯界限,多數不限於一個腦葉,向腦組織外呈指狀深入破壞腦組織,偏良性者生長緩慢,病程較長,自出現症狀至就診時間平均兩年,惡性者瘤體生長快,病程短,自出現症狀到就診時多數在3個月之內,70-80%多在半年之內。

目前國內外對於膠質瘤的治療普遍為手術、放療、化療、X刀、γ刀等。

手術治療

手術治療基於膠質瘤的生長特點,理論上手術不可能完全切除,生長在腦幹等重要部位的腫瘤有的則根本不能手術,所以手術的治療目的只能局限於以下5個方面:

①明確病理診斷

②減少腫瘤體積降低腫瘤細胞數量

③改善症狀緩解高顱壓症狀

④延長生命並為隨後的其他綜合治療創造時機

⑤獲得腫瘤細胞動力學資料,為尋找有效治療提供依據

放療

放射治療幾乎是各型膠質瘤的常規治療,但療效評價不一,除髓母細胞瘤對放療高度敏感,室管膜瘤中度敏感外,其他類型對放療均不敏感,有觀察認為放療與非放療者預後相同。此外射線引起的放射性壞死對於腦功能的影響亦不可低估。

腦膠質瘤X、Y刀

X-刀、γ-刀—均屬放射治療範疇,因腫瘤的部位、瘤體大小(一般限於3厘米以下)及瘤體對射線的敏感程度,治療範疇局限,目前認為膠質瘤,特別是性質惡性的星形Ⅲ-Ⅳ級或膠質母細胞瘤均不適合採用R-刀治療。

化療:原則上用於惡性腫瘤,但化療藥物限於血腦屏障及藥物的毒副作用,療效尚不肯定,常用BCNU、CCNU、VM-26等有效率均在30%以下。

中醫治療

採用抗瘤系列組方與國藥中成藥膠囊配伍套用,以稀有的動物和名貴中草藥精選研製而成,專家組根據腦瘤的生理特徵及發展規律異質性,異變性、轉移性。

採用現代醫學與傳統中醫學相結合的方法,促使中藥通過血腦屏障歸精入腦,穿破瘤體組織,封閉腫瘤組織的血液循環,使正常的腦細胞有序分列,直接進入瘤體起到吞噬消除作用,改善腦部微循環,使血氧代謝增強、病灶軟化、縮小。根據不同的病情採用不同的治療方法,辨症施治分期治療,適用於未進行手術或手術部分已切除、術後復發、X-刀、γ-刀,放化療後的患者,特別對腦瘤引起的頭痛、噁心嘔吐、耳鳴、肢體麻木、抽搐、精神障礙、視物不清重影等症狀治療效果更為明顯,一般用藥10至20天即可明顯緩解或消除症狀,用藥3-6個月後病情基本穩定,多數患者瘤體鈣化、縮小或消失,能預防術後復發,臨床套用多年來療效確切。

診療現狀

至今仍然延續傳統治療方法:患者由於頭痛、嘔吐和視力障礙等顱內壓增高和偏癱、失語神經功能缺失的症狀出現後,經神經影像學(CT、MRI)確診;

接受外科手術開顱腫瘤切除;手術後做經顱放療或立體定向放療(γ刀、χ刀等);多數病例同時接收療效很差的經靜脈化療或口服化療藥。

絕大多數患者的平均中位存活期不到一年。

惡性腦膠質瘤局部治療方法

腦角質瘤

腦角質瘤腦膠質瘤是目前最常見的顱內惡性腫瘤之一,約占顱內腫瘤的40%~50%,由於腫瘤生長呈浸潤性,傳統的治療難以切除,容易復發。我科從2000年6月—2006年6月共收治379例,根據腫瘤部位及大小,除採用傳統治療外,結合化療、放療等方法,明顯提高了患者生存率,現總結報告如下。

幕上非重要功能區惡性膠質瘤

一般採取腫瘤大部切除,術中在殘瘤腔內置入自行研製的放療囊和化療囊,術後進行抗核型單抗標載的131I免疫導向放療、瘤內間質化療、瘤腔內131I或125I近距離放療。另外,根據腫瘤病理免疫組化提示的藥敏標記物,採用經頸總動脈、經股動脈-頸內動脈選擇性或超選擇性介入化療。

囊性膠質瘤

採用立體定向或徒手定向技術置入化療囊,術後進行抗核型單抗標載的131I免疫導向放療。同時根據腫瘤活檢的免疫組化提示的藥敏標記物,採用經頸總動脈、經股動脈-頸內動脈或椎動脈的選擇性/超選擇介入化療。

小腦惡性膠質瘤

採用手術切除後,在腫瘤殘腔內置入自行研製的化療囊,術後進行免疫導向放療。同時,選擇對腦後循環刺激輕微的化療藥(如仍沿用),進行經股動脈-椎動脈選擇性或超選擇性介入化療。

於腫瘤旁置入放療囊,術後行腫瘤的近距離放療,同樣也選擇對腦後循環刺激輕微的化療藥,進行經股動脈-椎動脈選擇性或超選擇性介入化療。自身外周血造血幹細胞支持下的大劑量化療。

此方法針對不能耐受手術及放、化療者。在腫瘤病理免疫組化耐藥標記物提示下,患者選擇有針對性的高藥敏化療藥物,開展自身外周血造血幹細胞支持下的大劑量化療,同時採用集落刺激因子後分離患者自身外周血造血幹細胞,在化療3d後回輸,以緩解化療對骨髓造血功能的嚴重抑制。

重要功能區惡性膠質瘤的瘤組織間液放療

患者瘤體分別位於丘腦、側裂區、語言區、運動區。此組患者採用瘤組織間液放療,選擇的液態核素為碘131I化鈉注射液,微量恆速(0.25ml/h)注入瘤內的劑量為30mCi(1Ci=3.7×1010Bq),每2周1次。注入前和注入後3、7d和15d時分別以ECT測定131I顯影情況並以數字圖像記錄。

藥物治療

替莫唑胺膠囊

腦角質瘤

腦角質瘤蒂清(替莫唑胺膠囊)是目前唯一治療腦膠質瘤的口服膠囊製劑,針對性強、特異性高,可透過血腦屏障,是治療腦膠質瘤及轉移瘤的特效藥。兩年多的臨床觀察及研究工作顯示,清治療腦膠質瘤效果顯著,同時具有延長生存時間、提高生存質量的作用,是治療腦膠質瘤,特別是多形性膠質母細胞瘤或間變性星形細胞瘤的一線用藥。它的上市改變了尚沒有針對膠質瘤療效較好的化療藥、特別是口服藥的現狀。通過臨床研究表明,蒂清毒副作用低,可有效保護患者靶器官,更為重要的是,蒂清在體內不需經過肝臟代謝即可分解為藥物活性物質,作用強、安全性好。

本次醫藥界的盛會探討了腦膠質瘤的最新發展和治療方案,研討了蒂清在國內外套用的現狀,並深入匯報了蒂清的臨床試驗成果。為蒂清的使用療效及臨床套用的交流開闢一個具有專業深度的平台,為中國抗腫瘤藥物的研究提供更多的論證依據,為廣大醫務工作者帶來新的治療武器,更為被病魔所困擾的廣大患者提供更新、更加有效的治療藥品和更加優秀的治療方案,解除廣大患者的痛苦。與會專家指出,蒂清的問世是中國癌症治療領域的重大突破,更是廣大腦瘤患者福音,必將推動中國癌症治療領域研發的進程,使其達到國際先進水平

性狀

本品為硬膠囊劑,內容物為白色粉末。

適應症

多形性膠質母細胞瘤或間變性星形細胞瘤。

用法用量本藥每一療程28天,最初劑量為按體表面積口服一次150mg/㎡,一日1次,在28天為一治療周期內連續服用5天。如果治療周期內,第22天與第29天(下一周期的第一天)測得的絕對中性粒細胞數(ANC)≥1.5×109/L,血小板數為≥100×109/L時,下一周期劑量為按體表面積口服一次200mg/㎡,一日1次,在28天的治療周期內連續服用5天。在治療期間,第22天(首次給藥後的21天)或其後48小時內檢測病人的全血數,之後每星期測定一次,直到測得的絕對中性粒細胞數(ANC)≥1.5×109/L,血小板數≥100×109/L時,再進行下一周期的治療。在任意治療周期內,如果測得的絕對中性粒細胞數(ANC)<1.0×109/L或者血小板數<50×109/L時,下一周期的劑量將減少50mg/㎡,但不得低於最低推薦劑量100mg/㎡。

不良反應:最常見的不良反應為噁心、嘔吐。可能會出現骨髓抑制,但可恢復,病人應定期地檢測血常規。其他的常見的不良反應為疲憊、便秘和頭痛、眩暈、呼吸短促、脫髮、貧血、發熱、免疫力下降等。

禁忌

對本品及輔料過敏者禁用。由於蒂清與達卡巴嗪均代謝為MTIC,對達卡巴嗪過敏者禁用。

注意事項有可能出現骨髓抑制,給藥前患者必須進行絕對中性粒細胞及血小板數檢查。在治療第22天(首次給藥後的21天)或其後48小時內檢測病人的全血數,之後每星期測定一次,直到測得的絕對中性粒細胞數(ANC)≥1.5×109/L,血小板數≥100×109/L時,再進行下一周期的治療。 肝、腎機能損傷病人慎用本品。

蒂清影響睪丸的功能,男性病人應採取避孕措施。

女性病人在接受蒂清治療時應避免懷孕。

新綜合治療

重視第一次打擊

按傳統的綜合治療,多數患者接受外科手術後會出現兩種結局:一是術後重要的神經功能缺失,如偏癱、失語和視丘下部損害;二是手術的刺激會造成腫瘤惡性程度增高,實際上縮短了病人生存期。接診的神經外科醫師在沒有把握從根本上控制腫瘤增殖或治癒腫瘤的情況下,貿然手術切除實際是亂捅“馬蜂窩”,後果是造成復發後腫瘤浸潤範圍廣泛、瘤細胞惡性程度增高。因此腦膠質瘤的第一次治療方案應慎之又慎,不能貿然手術切除。我們根據丘腦或基底節區星形細胞瘤區域多數腫瘤生長緩慢、分化程度較高,可以長時間(5年之內)生存的特點,設計立體定向輔助下腫瘤131I組織間液放療,能取得良好治療效果。

強調患者的個體化治療

我們根據患者全身情況、年齡、腫瘤部位、性質和特點將膠質瘤分為7個治療類型:大腦半球、小腦半球、腦幹、囊性、腦深部、幕上低級別和小兒的膠質瘤。又分別採取7種新綜合治療方法:即術後瘤內間質化療、術後瘤內近距離放療、術後經腦動脈介入化療、非高顱壓狀態下單純經腦動脈介入化療、免疫導向放療、瘤組織間液放療、外周血造血幹細胞支持下的大劑量化療等7項新技術。精心擬定39種組合治療方案進行個體化治療,改變了腦膠質瘤傳統治療的弊端。

局部治療原則已推廣

膠質瘤最主要的生物學特性是腦組織的終位性增殖。我們課題組吸取國外先進的治療理念與方法,針對膠質瘤終位性特點和不斷增殖的現實,設計的7種化療和放療方法操作簡便,重複給藥方便,生物相容性好,全身毒副作用輕微,臨床療效好。1991年以來經全國20多家軍隊和地方三甲醫院神經外科推廣套用,累計完成新綜合治療腦膠質瘤2296例,臨床治癒率(生存期超過3年)25.47%,影像學治癒率16%,患者生存期明顯延長。

提倡小體積腫瘤的帶瘤生存

不少患者是在健康查體中意外發現體積較小、部位深在、沒有臨床症狀的早期腦腫瘤。另外,對一些膠質瘤細胞分化較好、顱內占位效應不明顯的患者,理想的治療方案應優先選擇套用微創、立體定向輔助治療,或採取不開顱手術的經腦動脈介入化療等方法。

病理學圖像表明,膠質瘤的瘤中心和亞臨床區存在一道由淋巴細胞形成的“瘤柵”,在一定程度上限制了膠質瘤細胞的增殖速度和浸潤範圍。腫瘤的增殖能力在破壞“瘤柵”的完整性,而腦內防禦細胞群又在努力構築“瘤柵”的完整性。這一對矛盾隨時都在發生著,不合理的外科手術儘管短期內減少了腫瘤數量,改善了人體荷瘤症狀,但手術治療對腫瘤的增殖促進是公認的事實。一些重要部位和功能區的低級別膠質瘤、位置深在的小體積膠質瘤,完全可以在不破壞“瘤柵”完整性的情況下,允許患者帶瘤生存並保障良好的生命質量,這是提出的治療新概念。

開展精確制導放射治療

上世紀90年代,單克隆抗體曾作為免疫治療載體進行腫瘤治療。課題組與國外科研機構合作,於2002年率先開展了嵌合體型抗核抗體標載的131I對腦膠質瘤進行免疫導向放療,巧妙利用了抗核抗體與腫瘤細胞壞死組織高親和力的特點,將其標載的131I運載到瘤體中心壞死區域,與生長過快而崩解的瘤細胞結合,無選擇地殺傷壞死區域附近增殖活躍的膠質瘤細胞,達到抑制或治癒膠質瘤的療效。本項新技術可以十分恰當的形容為“精確制導的飛彈攜帶核彈頭,對鎖定區域進行核打擊。”自2002年5月至2005年1月,課題組共完成56例,其中影像學治癒3例,臨床治癒6例,生存期超過1年的52例,無效4例,探索出一種療效確實、毒副作用輕微的新技術。目前有12家醫院協作開展免疫導向放療2期臨床研究,已將本技術作為標準臨床研究方法。

預防

1)膠質瘤不會轉移

2)膠質瘤極易復發,原因是腫瘤和正常腦組織邊界不清,手術時難以完全切除

3)淋巴結腫大說明有炎症,應去醫院檢查

4)如果腫瘤復發,可以考慮再次手術

生活中的常見病症(一)

| 生活中的常見病症。 |