概述

系統性肥大細胞增生症(systemic mastocytosis,SM)是一種皮膚、骨骼、淋巴結、內臟及單核-巨噬細胞系統中以肥大細胞異常增生為特徵的較為少見的疾病。肥大細胞又稱組織嗜鹼細胞,正常人外周血中無之,在骨髓中僅占有核細胞的0.03%,肥大細胞分布於全身各疏鬆結締組織、如血管周圍、皮膚、呼吸、消化、泌尿生殖系,肝、脾、淋巴結、胸腺等處。肥大細胞的顆粒中含有組胺、肝素、嗜酸粒細胞趨化因子。緩慢反應物質、 5-羥色胺等,其中以組胺含量最高。當肥大細胞脫顆粒或胞質破碎釋放組胺等之後,常見皮膚潮紅、心動過速、低血壓、皮膚瘙癢及皮膚劃痕症(+ )等表現。本症分布廣泛,但多見於以色列及白色人種。我國已有數例報導,男女均可罹患,病因不明。

臨床表現

(一)皮膚受累型

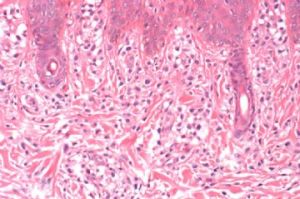

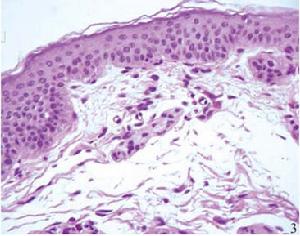

亦稱色素性尋麻疹,此型最為常見,約占本症的90%以上。其特徵是部分皮膚(易見於面部、頭皮、背部等處)色素沉著,當搔抓或針刺時出現明顯的尋麻疹,常為圓或橢圓形、淺或深褐色的斑疹,皮膚活檢時真皮內有大量肥大細胞存在。色素性尋麻疹一般出生後即可見,但約25%出現於青春期、成人階段。

(二)皮膚及骨骼受累型

有些SM病例除皮膚外,還伴有骨骼損害。骨活檢顯示骨皮質增生,有相當可觀的纖維化而呈成骨性改變。可能與肥大細胞分泌的透明質酸酶、血清素及肥大細胞有促進網狀纖維形成能力有關。亦可見溶骨性病變,與肥大細胞長期浸潤壓迫有關,此溶骨性病變可被誤診為骨轉移癌。

(三)骨髓、肝、脾、淋巴結受累型

即系統性肥大細胞增生症,骨髓中可見大量肥大細胞增殖,肝、脾、淋巴結因肥大細胞浸潤而呈不同程度的腫大。

血象(1)常見輕~中度貧血,為正常細胞正常色素性。

(2)白細胞數增多或減少,分類時可見嗜酸粒細胞增多,與肥大細胞釋放嗜酸粒細跑趨化因子有關,嗜鹼粒細胞、單核細胞亦可增多。白細胞減少者可見淋巴細胞相對增多。

(3)血小板數正常或減少。

(4)成熟紅細胞形態學大致正常。

骨髓象

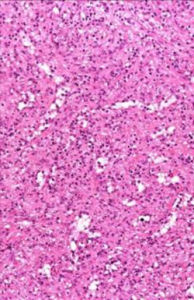

肥大細胞增生症

肥大細胞增生症(2)粒系細胞百分率正常或減低,常見嗜酸粒細胞增多。

(3)出現數量不等的異常形態的肥大細胞,常>20%,成堆分布,有幼稚型、成熟型及破碎型。胞體大小多在18~20mm之間,但30~40mm者亦可見到,多呈圓形、橢圓形、少數不規則形、鈍棱形及魚鉤狀,胞膜呈撕裂狀者較易見到。胞質呈淡粉或淡藍色,內有多數暗紫紅色、較粗大的嗜鹼性顆粒,可見吞噬紅細胞、白細胞現象。胞核相對較小,呈圓形、橢圓形、啞鈴狀,雙核乃至三核、分葉狀核均可見到,染色質較細,有的可見核仁。

(4)巨核系細胞常減少。

(5)成熟紅細胞形態大致正常。

(四)SM合併肥大細胞性白血病

在前述SM的基礎上,外周血中出現肥大細胞達30%以上。導致白細胞總數增高而成為肥大細胞性白血病。骨髓中肥大細胞百分率常>50%,粒、紅、巨核系細胞明顯減少。約4%~5%的SM患者發展成為肥大細胞性白血病,預後差,生存期約為3~9個月。

診斷

肥大細胞增生症

肥大細胞增生症影像學診斷通過X線平片發現骨骼的成骨性或溶骨性破壞,胃腸道X線造影可見消化性潰瘍及腸道黏膜粗糙水腫等現象。

1.肥大細胞瘤

⑴上肢多見,但任何部位均可發疹,童兒型青春期可自愈。

⑵皮疹特點:為淡紅色或淡棕色斑塊,呈卵圓形,表面光滑或桔皮樣。皮疹受摩擦後,又可形成風團樣改變,甚至發生水皰。

2.色素性蕁麻疹

⑴多於出生後3~9個月發病,至青春期而愈。少數成人發病,則難以消退。四肢和軀幹多見。

⑵皮疹呈圓形或卵圓形的色素性斑丘疹,摩擦後能引起風團。

3.惡性肥大細胞增生病

⑴多見於成人,有明顯的瘙癢。預後往往不好。

⑵皮疹為象牙色的浸潤肥厚或呈苔蘚樣變,褶皺處如腋窩及腹股溝處呈彈性假黃瘤改變。皮膚劃痕征常為陽性。

⑶周圍血中可發現不成熟的肥大細胞。

鑑別診斷

應與色素痣、黃色瘤、皮膚劃痕症等鑑別。

1.色素痣:多發於兒童期或青春期的色素性物,可呈斑狀乳頭狀或結節狀,無任何自覺症狀,皮損處摩擦後不發生風團。

2.黃色瘤:皮膚表現桔黃色或棕紅色斑片、丘疹、、結節或腫塊。伴發心血管及肝脾等損害。病理變化為真皮泡沫細胞或黃瘤細胞呈群集浸潤。

3.皮膚劃痕症:對外來的機械性刺激於皮膚上產生風團或先有瘙癢,搔抓後片刻可見條索狀風團。

治療

治療方法,包括H1,H2拮抗劑,色甘酸二鈉,皮質類固醇,PUVA等。對一些新的療法,如干擾素,血小板活化因子拮抗劑和雷射治療等也作了初步的介紹和評估。對孤立性的肥大細胞瘤可行手術切除。對全身性肥大細胞增生症口服賽庚啶或色甘酸鈉效果較好。硝苯吡啶10mg,每日3次,可緩解症狀。

預後

本病的預後取決於發病年齡及其類型,兒童單個肥大細胞瘤通常數年內消退。幼兒廣泛性色素性蕁麻疹50%的病例在少年期消退。少數病例可發展為系統性病變,但僅極少數發生死亡。

防治

對肥大細胞增生症無有效治療方法,只能口服肥大細胞穩定劑如酮替芬、曲尼司特等。當發生肥大細胞綜合徵時立即肌注1:1000腎上腺素0.4-0.6ml,靜脈滴注氫化考的松加維生素C。