流行病學

白細胞

白細胞病因:

1.胸腺瘤:約50%患者合併胸腺瘤,大多為良性。

2.感染:如傳染性單核細胞增多症、腮腺炎、呼吸道感染、病毒性肝炎、支原體肺炎等。

3.自身免疫病:如系統性紅斑狼瘡、類風濕性關節炎等、成人Stii病 甲亢。

4.腫瘤性疾病:如惡性淋巴瘤、慢性淋巴細胞白血病、慢性粒細胞白血病、血管免疫母細胞淋巴結病、膽管癌、甲狀腺癌、乳腺癌、支氣管肺癌等。

5.藥物因素:某些藥物如氯黴素、異煙肼、硫性嘌呤、苯妥英鈉、對乙醯氨基酚(撲熱息痛)、可誘發PRCA 多數屬於急性過程,停藥大多病例可完全恢復。

發病機制

純紅細胞

純紅細胞1.免疫介導性PRCA

(1)體液免疫介導性PRCA:早期研究證明將PRCA患者血漿注入實驗動物體內後能抑制骨髓紅系造血,進一步研究表明PRCA患者血漿抑制活性來源於其IgG組分(PRCA-IgG)PRCA-IgG體外表現出抑制自身及正常紅系祖細胞(BFU-E及CFU-E)生長活性,且呈濃度依賴性,但對自身及正常粒-單系祖細胞(CFU-GM)生長無明顯影響,緩解期患者PRCA-IgG濃度明顯降低或消失,PRCA-IgG造血抑制活性確切機制尚未明了 已知PRCA-IgG並不干擾患者體內殘餘BFU-E及CFU-E對紅細胞生成素(EPO)的反應性;此外PRCA-IgG對59Fe標記的自身及正常BFU-E及CFU-E缺乏直接細胞毒性作用。僅少數患者PRCA-IgG能直接損傷其自身CFU-E,這一效應表現為補體依賴性及非補體依賴性。個別患者體記憶體在抗EPO抗體,尚未發現PRCA患者體記憶體在抗EPO受體(EPOR)抗體。由於PRCA患者體內BFU-E、CFU-E及形態學上可辨認紅系細胞呈嚴重不均一性減少,因此PRCA-IgG抑制活性表現出高度可變性,可能作用於紅系造血不同發育階段細胞,且多數情況下需要補體參與,對PRCA-IgG抑制活性的靶抗原並不清楚,推測可能為EPOR。

(2)T淋巴細胞介導性PRCA:基於相當比例患者體內缺乏PRCA-IgG抑制活性,加之PRCA與胸腺瘤及慢性淋巴細胞白血病(CLL)關係密切,且臨床上胸腺切除術及抗T淋巴細免疫抑制劑治療PRCA的有效性,故不少學者認為PRCA主要病理機制為T淋巴細胞介導的BFU-E及CFU-E免疫損傷,上述患者體內T及NK細胞數量明顯增高,去除T或NK細胞後骨髓BFU-E及CFU-E數量呈進行性上升,並可恢復正常水平。體外T細胞對正常及自身BFU-E及CFU-E均表現出明顯抑制效應。

2.藥物相關性PRCA

已知多種藥物可能與PRCA發生相關。尤以異菸肼、氯黴素、硫唑嘌呤及甲基多巴等最為常見 有學者從1例二苯基己內醯脲(diphenylhydantion)誘發的PRCA患者體內分離出一種獨特PRCA-IgG,其僅在二苯基己內醯脲參與下才能顯著延緩體外BFU-E及CFU-E生長。由於多數藥物相關性PRCA患者體內並不存在相似異常免疫反應。故一般認為其主要病理機制為相關藥物對BFU-E及CFU-E的直接毒性作用。

3.病毒誘發性PRCA

現已明確,絕大多數一過性PRCA是由於B19微小病毒感染所致。B19微小病毒為一種DNA病毒 對BFU-E及CFU-E具有特異趨向性及高度親和力。其受體為紅細胞糖苷脂(globoside)。B19微小病毒侵入BFU-E後迅速增殖,其非結構蛋白可直接誘導BFU-E及CFU-E呈“凋亡”樣滅亡。文獻報導套用PCR技術,發現8/57例PRCA患者血清中存在B19微小病毒DNA。免疫功能缺陷(如AIDS患者)及套用免疫抑制治療的患者可並發持久性B19微小病毒感染,從而導致慢性難治性PRCA。

臨床表現

純紅細胞

純紅細胞(一)先天性純紅再障(diamond-blackfan貧血)90%於初生到1歲內起病,罕有2歲以後發病者,遺傳規律尚不清,有家族性。患兒生長發育遲緩,少數也有輕度先天性畸形,如拇指畸形,和Fanconi貧血不同很少伴發惡性疾病。患者紅系祖細胞不但數量缺乏,並且質有異常。HbF增多,胎兒膜抗原i持續存在,嘌呤解救途徑酶活性增高,說明核酸合成有缺陷。患者淋巴細胞在體外可抑制正常紅系祖細胞的生長。20%病例可自發緩解,60%患者對腎上腺皮質激素有效,無效者亦可做骨髓移植。

(二)急性獲得性純紅再障在慢性溶血性貧血的病程中發生病毒感染,特別是人類微小病毒(parvovirus)B19感染,可選擇性抑制紅系祖細胞,發生急性純紅再障,又稱溶血性貧血的再生障礙性危象;某些病例在病毒感染後發生造血功能暫時停頓,導致全血細胞減少,骨髓中出現巨原紅細胞,又稱急性造血停滯。急性純紅再障也可發生在1~4歲小兒,數周后自愈,並無感染因素,稱兒童暫時性幼紅細胞減少症。急性純紅再障尚見於病毒性肝炎和某些藥物誘發,如苯妥因、硫唑嘌呤、氯黴素、異煙肼和普魯卡因胺等,停藥後大多數病例會完全恢復。

(三)慢性獲得性純紅再障主要見於成人。50%患者伴有胸腺瘤,僅5%胸腺瘤患者有純紅再障;這些胸腺瘤多數系良性,70%為紡錘細胞型,少數為惡性;女性多見(女∶男為3~4.5∶1)。少數尚可繼發於某些自身免疫性疾病如系統性紅斑狼瘡和類風濕關節炎,及某些腫瘤如慢性淋巴細胞白血病、慢性粒細胞白血病、淋巴瘤、免疫母細胞淋巴結病、膽道腺癌、甲狀腺癌、支氣管肺癌及乳腺癌等。原因不明者稱原發性獲得性純紅再障,系多種免疫機制引起幼紅細胞生成抑制,患者血清中存在抗幼紅細胞抗體,抗紅細胞生成素抗體或具有抑制性T淋巴細胞等。患者常伴多種免疫學異常如免疫球蛋白增高或降低、單株免疫球蛋白及血清多種抗體陽性,如冷凝集素、冷溶血素、嗜異抗體、抗核抗體等。抗人球蛋白試驗等陽性。個別患者可伴多種內分泌腺功能減低。不伴胸腺瘤的純紅再障多見於男性(男∶女為2∶1)。

併發症:

貧血嚴重時可並發貧血性心臟病。

診斷

1.貧血為臨床主要表現,無出血,發熱、體檢和肝脾腫大。

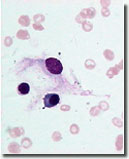

2.外周血示正細胞正色素貧血,網織紅細胞絕對值減少,而白細胞及血小板計數正常,血細胞總數及分類正常。

3.骨髓紅系各階段細胞明顯減少甚至缺如,粒細胞巨核細胞系增生正常。

符合以上3項特點即可診斷,有條件者做骨髓細胞體外培養。紅細胞系集落形成單位(CFU-E)不生長。

鑑別診斷:

1.先天性體質性PRCA,嬰幼兒發病,易合併各種先天性畸形。

2.骨髓增生異常綜合徵(MDS) 其中難治性貧血型(MDS-RA)易與純紅再障性相混淆,MDS-RA骨髓三系細胞可見病態造血,染色體檢查校型異常占20%~60%,骨髓組織切片可見造血前細胞異常分布沉澱,且免疫抑制劑治療無效。

3.陣發性睡眠性血紅蛋白尿(PNH) 尤其是血紅蛋白尿不發作者易與純紅再障相混淆,純紅細胞再生障礙網織紅細胞常增高,骨髓幼紅細胞增生尿含鐵血黃素,擴大試驗及Ham試驗呈陽性,均有助於鑑別。

實驗室檢查:

1.血常規,血紅蛋白、紅細胞減少、網織紅細胞顯著減少、為正細胞正色素貧血,白細胞及血小板計數在正常範圍,白細胞分類正常,紅細胞及血小板形態無異常,無病態造血現象。

2.MCV、MCH和MCHC正常。

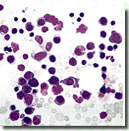

3.骨髓象,紅系統顯著減少,粒系及巨核細胞系統各階段正常。原粒及早幼粒不多。個別患者巨核細胞增多。脂肪細胞不增多。

4.Ham和Coombs試驗陰性,血清鐵,總鐵結合力及鐵蛋白增加。

其它輔助檢查:

影像學檢查,胸部正側位X線檢查可發現胸腺瘤,必要時採用CT,核共振檢查,如與MDS鑑別時可做染色體檢查。

治療

為了減輕症狀,患者常需輸紅細胞,一般1~2周輸1次。其他常用的治療方法如下:

1.首選藥物為皮質激素

它可使某些患者獲得緩解。如用甲潑尼龍(甲基強的松龍)1g/d,靜滴3天后改用潑尼松(強的松)口服。如用潑尼松,40~60mg/d。雄激素也對某些患者有效,治療須持續較長時間,需數月至半年。

2.免疫抑制劑

抗胸腺細胞球蛋白(ATG)有效率50%,環孢素(環孢素A )5~15mg/(kg•d)根據血藥濃度調節劑量全血藥濃度,在200~400mg/ml為宜,有效率65%~82%左右。靜脈注射大劑量人血丙種球蛋白(丙種球蛋白)400mg/(kg•d)×5天。

3.胸腺切除術

當發現胸腺腫大時進行手術切除。切除的目的是可以準確的診斷有無惡性變,並促進骨髓造血。有人報導純紅再障56例,其中25例作了胸腺切除,16例有效。另有5例胸腺X線照射,皆無效。純紅再障如無胸腺腫大、無胸腺瘤者,切除無效。

4.血漿置換以去除血漿中的免疫抑制物。

5.紅細胞生成素(EPO)

大量EPO治療可產生一過性療效。

6.脾臟切除術

約14%患者有效。

預後及預防

預後:

多數患者通過去除病因,免疫抑制劑的治療可達緩慢,少數患者可治癒,30%左右的患者或為難性PRCA、病性反覆,少數死於嚴重感染,繼發性血色病,心功能衰竭,少數可發展為急性白血病。

預防:

1.胸腺瘤患者可及早切除。

2.增強體質,預防感染。

3.避免或減少套用氯黴素,硫性嘌呤、對乙醯氨基酚等藥物。