相關歷史

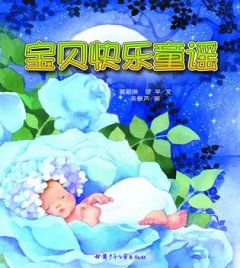

童謠

童謠 童謠

童謠從現有材料看,中國古代童謠大體上呈現出“兩多兩少”的狀況:亂世多,盛世少;王朝末期多,王朝早期少。像魏晉南北朝時期、五代十國時期、元代,政治上黑暗,內外戰爭頻繁,國家分裂,生靈塗炭,反映這一時期政治鬥爭的童謠也就比較多。在每一個王朝中,一般又是末期比早中期多,像秦末、漢末、元末.明末等時期,都是童謠大量流傳的時候。出現這種情況是因為:亂世和末世,政治鬥爭尖銳複雜,各種政治力量都努力表現自己,其中就包括用童謠為自己造輿論。所以,有著產生童謠的肥沃土壤。另一方面,這時統治者的鉗制力則相對削弱,使那些生產出來的童謠不至於全部被扼殺。新上台的統治者對那些替自己造輿論的童謠,固然會樂於保留,就是對那些詛咒被推翻的統治者的童謠,也往往持一種容忍的態度,甚至也樂於記錄下來,以作為自己“順乎天心,合乎民意”的證明。反過來,在每一個王朝的國中期,統治階級的統治相對穩定,除了歌頌昇平的東西之外,真正有戰鬥力的童謠就不容易創作和保存下來了。

具備的特質

童謠

童謠褲衩,短了。

鞋子,小了。

媽媽,笑了。

娃娃,長了。.整首童謠,只有十六個字,語言平實,孩子一聽就懂。

二是聲韻自然活潑。童謠和其它藝術形式不一樣,它十分講究節奏和韻腳。這是因為唯有強調音韻之美,強調音樂性,孩子才能琅琅上口的記誦。如金波的《雨鈴鐺》:

沙沙響,沙沙響,

春雨灑在房檐上。

房檐上,掛水珠,

好像一串一串小鈴鐺,

丁零噹啷,丁零噹啷,

它在招呼小燕子,

快快回來蓋新房。金波這首童謠,一韻到底,給孩子一種音樂美的感受。

三是句式短小生動。中國古典童謠,大多以三、五、七個字為一句,其句法以“齊一式”和“長短式”為多。新文化運動以後的童謠,出現了“自由式”,句式更為活潑多樣。那么,什麼叫“齊一式”呢?就是整首童謠,以兩個字一句為方式叫“二二式”;三個字一句為方式叫“三三式”;四個字一句為方式叫“四四式”;五個字一句為方式叫“五五式”;七個字一句為方式叫“七七式”。那么,什麼又叫“長短式”呢?即整首童謠,以“三五、五七、三七、三五七”的方式表現出忽長忽短,這樣的作品,叫作“長短式”。那么,什麼又叫“自由式”呢?即整首童謠,沒有固定的字數限制,可以自由地發揮。不管是什麼形式,童謠都短小精悍。如劉育賢的《過山車》為“三三式”:

上天了,入地了,

騰雲了,駕霧了。

過山車,下山了,

我變成,流星了。這首童謠,句式整齊,全部為三字句,讀起來十分流暢自然。

童謠

童謠唐僧騎馬咚那個咚,

後面跟著孫悟空。

孫悟空,跑得快,

後面跟著豬八戒。

豬八戒,鼻子長,

後面跟著沙和尚,

沙和尚,挑著籮,

後面來了老妖婆。

老妖婆,真正壞,

騙過唐僧和八戒。

唐僧八戒真糊塗,

是人是妖分不出。

分不出,上了當,

多虧孫悟空眼睛亮。

眼睛亮,冒金光,

高高舉起金箍棒。

金箍棒,有力量,

妖魔鬼怪消滅光。這首俏皮有趣的童謠,孩子們會一邊唱,一邊樂不自禁。

童謠

童謠大老哥,大老哥,

大話一吹一大車:

“我打獵,槍法準,一槍撂一個!”

大老哥,大老哥,

哼哧哼哧上山坡;

上山坡,去打獵,子彈帶得多。

老哥模樣真威武,

鑽進樹林打老虎;

老虎張嘴牙齒長,

嚇得老哥去打狼;

狼一哼,打狗熊;

熊一叫,打山貓;

山貓睡覺打呼嚕,

嚇得老哥打松鼠;

松鼠跳,樹葉掉,

老哥抱頭往家跑,

大老哥,真好笑,

去打獵,連根兔毛也沒撈到。這首詩帶有強烈的諷喻意味,讓人讀後會爆發出一陣笑聲,笑得開懷,笑得愜意。但從詼諧幽默的笑聲中,卻悟出了做事要專一的道理。

童謠的五個方面的特質告訴人們,童謠最符合孩子的心理特徵和認知能力,它是孩子生活須臾不可分離的伴侶,是孩子心靈的雨露和精神的家園。沒有童謠陪伴的童年生命,是乏味的,寂寞的,枯萎的;有了童謠陪伴的童年生命,則是美妙的,多彩的,滋潤的。

《北京歡迎你》現在已經是傳唱度極高的一首奧運歌曲。這首歌的曲作者小柯參加了BTV-8的《北京青年奧運非常道》節目。在錄製現場,他回憶起當初的創作過程時說:“現在的流行音樂大多是沿襲西洋風格的。我接到這個任務時,就想用最有中國特色的音樂,結果首先想到了童謠、歌謠。”小柯說,寫這首歌時,自己腦子裡一直迴蕩著《水牛兒》這首歌。為此,《北京歡迎你》的第一句也特地找了個小女孩來演唱。現在聽到大街小巷都在傳唱這首源自童謠的《北京歡迎你》,小柯坦言有種“使壞得逞了的高興感覺”。而這首歌被演繹出了眾多民間版本,更讓小柯興奮。

具備功能

一是有利於培養孩子純正高尚的道德情操。根據學者專家研究發現,一個人的智力發展,在四歲以前就完成了百分之五十;四歲至八歲完成百分之二十;其餘的百分之三十,是在八歲以後完成的。這一研究成果,說明在幼兒階段幼兒的智力發展是十分迅速和驚人的。抓住幼兒智力發展的良好契機,對幼兒進行教育,尤其是對幼兒進行純正高尚的道德情操教育,是幼兒健康成長的關鍵。二是有利於培養孩子美好的情感。孩子美好的情感,要從小培養,而通過童謠的傳唱,對美好情感的陶冶極為有益。

三是有利於培養孩子良好的行為習慣。對孩子進行啟蒙教育,首先是對孩子進行養成教育,而養成教育的核心是培養孩子良好的行為習慣。良好的習慣使孩子一生獲益。童謠這種藝術形式,在孩子的傳唱中,告訴孩子什麼是好,什麼是不好,應該怎樣做,不應該怎樣做。

四是有利於培養、豐富和發展孩子的想像力。一個國家、一個民族的創造力如何,決定了這個國家、這個民族的興衰。對孩子進行啟蒙教育,首先要進行創造力的教育,而想像力是創造力的基礎。童謠往往展開大膽的想像,使孩子如天馬行空,張開想像的翅膀。

五是有利於培養孩子巧慧的心智,開發孩子的智力。幼年和童年,是孩子智力高速發展時期,同時也是智力開發的最佳時期,童謠蘊含豐富的知識性,對開發孩子的智力十分有益。

六是有利於培養孩子的語言表達能力。孩子從嬰兒起,便開始牙牙學語,而童謠鏗鏘悅耳的音韻,自然合節的美聽特質,恰是他們學習語言的啟蒙老師。經常傳唱童謠,有利於培養孩子的表達能力。

童謠像孩子從幼年到童年的一道大餐,缺少了它,孩子就會患營養不良症,很難身心平衡地健康成長。隨著時代的發展,孩子的審美趣味和審美需求也會不斷地發生變化,原先的一些舊童謠,已不能適應孩子的需要,這就要求人們童謠作家,尤其是廣大幼稚園、中國小教師和廣大中小學生拿起筆來,創作出適應孩子審美情趣和審美需求的新童謠來。童謠的創作要手法多樣,擬人、誇張、重迭、反覆、排敘、對比,比興繁富,色澤濃郁,有雅有俗,亦莊亦諧,使童謠園地異彩紛呈,相映生輝。只有不斷發展和繁榮童謠創作,才能使童謠在孩子的啟蒙教育中更好地發揮作用。孩子的成長離不開童謠,他們呼喚更多更好的新童謠問世,呼喚更多更好的新童謠伴隨著他們茁壯成長。

時代反映

童謠

童謠50年代:“大頭、大頭,下雨不愁,人家有傘,我有大頭。”

60年代:“我在馬路邊,撿到一分錢,把它交到警察叔叔手裡邊。”

70年代:“分、分,學生的命根;考、考,老師的法寶。”

80年代:“學好數理化,不如有個好爸爸。”

90年代:“上學最早的,是我;回家最晚的,是我;玩得最少的,作業最多的,睡覺最遲的,最我。”

爭議

是否遠離新時代 童謠

童謠輝煌童謠:人們是否了解。童謠作為民族文化寶庫中的一顆明珠,口口相傳,千年璀璨,在厚重的歷史塵埃中也難掩其美。童謠的歷史最早可追溯到3000年前的戰國時期。中國童謠流傳地域之廣、流傳年代之久、內容之豐富也早就引起中外學術界的廣泛注意,與之有關的著述、文集也數量驚人。北京作為國語的發祥地,也即是童謠產生、發展的核心地帶,成為京味文化的重要內容,以至如今的人們在撰寫《燕京風土錄》時,也不忘為北京的童謠留下重重的一筆。作為一種文化、文藝形式,童謠的存在與發展離不開時代的大環境。有人說,過去童謠之所以能廣為流傳,是與當時人們的生活條件密切相關的。單一、單調的社會文化生活,反而為童謠的存在、發展提供了土壤。天性好動、喜歡扎堆嬉戲的兒童在學習之餘,三五同伴,手做遊戲,嘴哼童謠,在半夢半醒中,任時光流逝。

著名作家、童謠專家金波曾深情地回憶:我從童謠中獲得的精神財富實難細數。他回憶,記得在我很小的時候,母親以她醇厚的鄉音為我誦唱童謠。那純乎於天籟的聲音深深地印在我的記憶中,童年的許多事情早已淡忘,唯有這童謠一直伴隨著我。金波說,他也因此最終走上了文學創作之路。金波感嘆,那時修,母親或祖母為我們誦唱童謠,真如飛珠濺玉一般,在我們的心靈中盪起多少美麗的漣漪!那優美的文詞,動聽的韻律,讓我們耳熟能詳。那超軼的睿智,譏諷的謔筆,使我們解事識禮。而俏皮的揶揄,幽默的意味,更能使老少婦孺都忍俊不禁。至於那些實用的童謠,訓練了我們學習語言,教我們認識了草木鳥獸之名,獲得許多生活常識。哼唱樸素無華、音韻和諧、節奏多變、語句簡練、朗朗上口、易懂易記、幽默詼諧又涉及動物、生活常識、語言、遊戲、憶舊等各種內容的童謠成為許多過來人童年、少年時的必讀課。尷尬童謠:是否正在遠離新的時代。新的時代,在人們的物質、文化生活日益豐富的時候,它卻似乎正在淡出人們的生活,走向邊緣化,甚至面臨“生存危機”。一個不容忽視的事實是如今幾乎找不出一首孩子們常掛嘴邊、廣為流傳的新童謠,是產量太少,還是質量不高?或根本就是無論好壞,孩子們首先就沒有需求。業內的人士說,其實從量上說,這些年新創作的童謠並不少,新童謠的創作者與推行者大有人在。但從質上講,現代童謠又的確缺少為孩子們易記易誦的佳作。至於孩子們是否有需求的問題,社會科學院文學研究所研究員也是童謠(兒歌)問題專家、作家樊發家,從反思的角度提到了前一時期在孩子們中間廣為流行的灰色童謠。他反問,如果在新的時代里,童謠這種文化形式已經失去存在的價值,那么為什麼一些內容不算健康的灰色童謠卻能在孩子們中間流行。的確,灰色童謠的流行,能帶給家長們、教育工作者們、社會學家們一系列聯想與反思。

樊發家提供的另一個值得注意的情況是,如今市場上關於童謠的書籍一直銷路不錯,特別是傳統童謠內容的圖書銷路最好,以至不斷出現再版、盜版的情況。這個事實顯然反映出,眾多家長們在內心裡對童謠對孩子們健康成長的教化作用是充分認可的。這些事實是否都在提醒人們:雖然時代不同了,人們的特別是孩子們的興趣、愛好也確實是在日趨多樣化,但很多歷史悠久的文化形式並沒有失去存在的價值,人們的任務是如何將這種文化形式在新的歷史背景下進行創造與發展。從微觀的角度講,孩子就是孩子,他們的需求也是流動的,他們更需要有社會責任感的成年人去引導。當人們提供的產品足夠健康又足以滿足他們好鬧好動好新奇的天性時,他們的興趣點就會良性轉移。

新童謠:應該靠什麼流行。那么,新時代的新童謠又應該靠什麼去流行、去發展呢。談及此話,作家金波與樊發家一致認為,這還要靠作品本身的藝術魅力。相比之下,童謠或兒歌的“藝術魅力”應不同於其他藝術的,“童情童趣”應是它的核心。太過說教和成人化都是大忌,寓教於樂是方法。金波舉例,在成人看來沒有太多含義與內容的“小老鼠上燈台”,在孩子們眼中卻充滿了情趣。活潑、狡猾又喜歡亂爬亂鑽的小老鼠,為偷油吃,無意中被困燈台後吱吱亂叫的情景極具畫面感,雖然只有短短的幾句,孩子們眼中卻實在是有趣的一個場景。於是,這首童謠廣為流傳,家喻戶曉也就在情理之中了。金波與樊發家都認為,與社會的需求相比,如今最缺少的恐怕是優秀童謠的創作者與推廣的方式。

金波說,過去中央人民廣播電台、北京人民廣播電台有“小喇叭”、“星星火炬”節目,不斷有優秀童謠在節目中推出。樊發家介紹,20世紀50年代中期,中國作家協會專門號召全國所有作家,每年至少要為孩子們寫一篇作品,一些知名的作家如冰心、艾青、賀敬之、臧克家、郭小川等都曾參與其中。於是,那個時期也就成為中國優秀童謠的豐產期。相比之下,如今專門從事童謠研究、專門從事童謠創作的人就太少了。由於童謠的創作不被社會重視與認可,也就很少有有分量的作家願意投入童謠的創作。金波與樊發家都表示,要想解決這一問題,還要全社會的一致努力。

童趣難忘

童謠

童謠多年的光陰,有如飛轉的陀螺,多少往事在記憶中淡漠,可兒時的童謠至今深記不忘。假如有一個“老北京童謠排行榜”的話,那么這兩首肯定榜上有名。一首是:“小耗子兒,上燈台;偷油吃,下不來;吱兒吱兒吱兒的叫奶奶,奶奶拿個包子哄下來。”另一首是:“小板凳兒,四條腿兒,我給奶奶嗑瓜子兒。奶奶嫌我嗑得慢,我給奶奶煮碗面;奶奶嫌我沒擱油,我給奶奶磕仨頭。”前面這首講的是一位可愛的老奶奶,手裡拿著香噴噴的包子,才把溜到燈台上偷油吃的老鼠哄了下來。我猜想,在老奶奶的心目中,那個饞嘴的小耗子不就是懷裡抱著的大孫子么。而後一首很像“我”和奶奶合演的一出滑稽戲;孩子倍兒孝順,又是給奶奶嗑瓜子又是煮麵;而奶奶呢,故意挑刺兒,為的是拿小孫孫開心。寥寥數語,卻怎么琢磨怎么可樂。

如果說小小子兒系列是說給男孩子的,那么下面這三首則是唱給小閨女聽的,其一:“槐樹槐,槐樹槐,槐樹底下搭戲台。人家的閨女兒都來了,我家的閨女兒還不來,說著說著就來了,騎著驢,打著傘,光著屁股挽著纂兒”;其二:“二月二,接寶貝兒,走路渾身不得勁兒,搬個板凳兒我坐會兒。點個火,抽袋煙,問你婆婆住幾天?多了一個月,少了二十天”;其三:“丫頭丫,會看家;偷老米,換芝麻;芝麻細,油炸蜜;棗兒糕,熱火燒,撐著丫頭叫姥姥。”實際上,大人給孩子說童謠的時候,根本不考慮什麼姑娘小子,想起什麼唱什麼,圖的是個樂兒。

一邊做遊戲一邊說唱的童謠更讓人感興趣,像兩人雙手對握模仿拉鋸的那首:“拉大鋸,扯大鋸,姥姥家,唱大戲。接閨女,請女婿,小外孫子也要去。背著也不去,抱著也不去,嘰里咕嚕滾著去。”還有一首《打花巴掌》,詞兒美腔也美,格外喜歡。玩時兩人對坐,交叉擊掌的同時,先說後唱:“打花巴掌嗨,正月正,老太太愛看蓮花燈。燒著香兒,捻著捻兒呵,茉莉茉莉花兒呵,穿枝蓮呵;江西臘那個艾康尖呵”詞尾部分全是與時令相應的花名,好像是從正月唱到九月,點著的小紅燭,滿街跑著玩的。

俗話說:過了臘八就是年。臘八一過,年味一天濃似一天。小的時候跟所有的孩子一樣,最盼的就是過年了。與此同時,一首首伴著稚嫩童音的兒歌,也隨著年的到來蕩漾在胡同和院落中——“小孩兒小孩兒你別饞,過了臘八就是年”;“臘八粥喝幾天,哩哩啦啦二十三;二十三,糖瓜粘;二十四,掃房日;二十五,凍豆腐;二十六,去買肉;二十七,宰公雞;二十八,把面發;二十九,蒸饅頭;三十兒晚上熬一宿,大年初一滿街走”;“糖瓜祭灶,新年來到;丫頭要花兒,小子要炮;老頭兒要頂新氈帽”;“三星在南,家家拜年;小輩兒的磕頭,老輩兒的給錢;要錢沒有,扭臉兒就走”。這些帶著年味的童謠所折射出來的風俗民情,大多被淹沒在歷史的塵埃里,今天的孩子是體味不到了。

小院裡,星光下,晚風中,母親哄著我哼唱童謠的情景恍如昨日。稍凝思,一幅古都市井生活的風俗畫便在眼前展開,透著那么古樸,那么悠閒,那么祥和。但願今天的孩子也能擁有幾首屬於自己的童謠,永遠留在他們溫馨的記憶中。好童謠是什麼?著名兒童文學作家、首都師範大學教授金波認為,好的童謠是心靈雞湯,它能滋潤孩子們的心靈,幫助他們健康成長。近一段時間以來,他和北京市許多熱心於教育的人士一道,致力於在青少年中推廣新童謠。金波認為,傳唱好的童謠對於培養孩子的文學素養很有幫助。“童謠是低年級段孩子最容易掌握的文學樣式,對於那些認字不多,閱讀有困難的低年級學生而言,通過傳唱童謠,既可以得到快樂,又可以學到一些知識,這非常有助於孩子形成良好的審美趣味和審美能力。”

童謠的內容豐富、表現形式多樣,而且往往和音樂形影不離。金波認為,童謠本身就是一個很強的紐帶,它和舞蹈、繪畫等很多藝術有著很深的關聯,從小傳唱童謠有助於孩子音樂素質的培養,還可以提高孩子的綜合素質。像北京市宣武區師範第一附屬國小,既鼓勵孩子吟唱童謠,又鼓勵孩子表演童謠,畫童謠中的情境,讓孩子從多方面受益。談到孩子參與童謠創作,金波認為,培養孩子的藝術創作從新童謠開始最理想,也最符合孩子的天性。創作童謠不像寫小說、編故事那樣讓孩子難以適從。從自身實際進行創作,可以把孩子的天性調動起來。

中央教科所專門從事德育研究的劉驚鐸教授認為,好的童謠有利於孩子價值觀的形成。他說,童謠往往具有評判、價值判斷的功能,對好的事物進行褒獎,對壞的事物進行諷刺,好童謠的傳唱有利於將價值觀念融透到孩子的內心,同時它的褒貶功能有利於孩子是非辨別能力的鍛鍊。他認為,傳唱童謠還是一種非常好的溝通方式,不單單有助於孩子情緒的宣洩,還是孩子與孩子、孩子與成人之間進行心靈溝通的鑰匙。“童謠就像壓縮餅乾,融合了中國傳統文化的優秀成果和世界優秀文化的傳統因子,它的文化含量和道德含量都非常高,符合孩子們的興趣點。”劉驚鐸說。

![童謠[民間文學] 童謠[民間文學]](/img/f/ac1/nBnauM3XxUTM4EzN2AzM3ATN4QTM4AzM5IzNzQTNwAzMwIzLwMzLxYzLt92YucmbvRWdo5Cd0FmLzE2LvoDc0RHa.jpg)