歷史

現代評論《現代評論》創刊於1924年12月,正是胡適創辦的《努力周刊》1923年10月停刊一年多以後,一般認為《現代評論》是《努力周刊》的繼續,“現代評論派”的教授與胡適也有比較密切的關係。但《努力周刊》以評論政治為主,《現代評論》則基本是一個以學術文化為主的刊物。引發衝突的是《現代評論》1卷25期發表的西瀅(陳源)的《閒話》,後來結集出版時就加了一個標題叫《粉刷茅廁》。任何讀這篇文章的人,都很容易看出,陳源的立場,是不贊成學生的,認為她們“鬧的太不像樣了”。舉出理由有二,一是“同系學生同時登兩個相反的啟事”,即學生意見不一致,暗示反對校長的只是少數人;二是“學生把守校門”,校長在校內不能開會,這就“不像樣子”,“教育界的面目也就丟盡”。在陳源這些教授看來,學校要有個“樣子”,有一個固定的秩序,比如學生必須規規矩矩讀書,一切聽從師長等等,現在學生要反抗,把校長趕出去,這就“不像樣”,不成體統,“教育當局”就應該加以“整頓”,而且“好像一個臭毛廁,人人都有掃除的義務”,這就很有點殺氣騰騰的味道了。這背後是隱藏了這些教授的一種教育理念的,就是要運用校長與“當局”的權力維護學校的既定的秩序,並不惜採取嚴厲的“整頓”措施。另一方面,在陳源這些教授眼裡,學生們鬧事,是一種“民眾專制”,因此要“代被民眾專制所壓迫者(這裡當然指的是身為校長的楊蔭榆——引者注)說幾句公平話”。7這裡確實可以看出兩類教授的不同立場:在魯迅這樣的堅守“下者、幼者、弱者本位”的具有反叛性的教授看來,這是校長壓迫學生,魯迅說得更為嚴重,這是“在杯酒間”謀害學生;而那些堅持“上者、長者、精英本位”立場,以維護秩序為己任的教授們看來,這是學生搗亂,是民眾對校長進行專制。在對待學生,校長,以及校長背後的政府當局的不同態度就造成了北大的兩類教授之間的分歧與分化。在某種意義上,這是正常的,學生運動一旦發生,學校的老師就會有不同的態度。

現代評論《現代評論》創刊於1924年12月,正是胡適創辦的《努力周刊》1923年10月停刊一年多以後,一般認為《現代評論》是《努力周刊》的繼續,“現代評論派”的教授與胡適也有比較密切的關係。但《努力周刊》以評論政治為主,《現代評論》則基本是一個以學術文化為主的刊物。引發衝突的是《現代評論》1卷25期發表的西瀅(陳源)的《閒話》,後來結集出版時就加了一個標題叫《粉刷茅廁》。任何讀這篇文章的人,都很容易看出,陳源的立場,是不贊成學生的,認為她們“鬧的太不像樣了”。舉出理由有二,一是“同系學生同時登兩個相反的啟事”,即學生意見不一致,暗示反對校長的只是少數人;二是“學生把守校門”,校長在校內不能開會,這就“不像樣子”,“教育界的面目也就丟盡”。在陳源這些教授看來,學校要有個“樣子”,有一個固定的秩序,比如學生必須規規矩矩讀書,一切聽從師長等等,現在學生要反抗,把校長趕出去,這就“不像樣”,不成體統,“教育當局”就應該加以“整頓”,而且“好像一個臭毛廁,人人都有掃除的義務”,這就很有點殺氣騰騰的味道了。這背後是隱藏了這些教授的一種教育理念的,就是要運用校長與“當局”的權力維護學校的既定的秩序,並不惜採取嚴厲的“整頓”措施。另一方面,在陳源這些教授眼裡,學生們鬧事,是一種“民眾專制”,因此要“代被民眾專制所壓迫者(這裡當然指的是身為校長的楊蔭榆——引者注)說幾句公平話”。7這裡確實可以看出兩類教授的不同立場:在魯迅這樣的堅守“下者、幼者、弱者本位”的具有反叛性的教授看來,這是校長壓迫學生,魯迅說得更為嚴重,這是“在杯酒間”謀害學生;而那些堅持“上者、長者、精英本位”立場,以維護秩序為己任的教授們看來,這是學生搗亂,是民眾對校長進行專制。在對待學生,校長,以及校長背後的政府當局的不同態度就造成了北大的兩類教授之間的分歧與分化。在某種意義上,這是正常的,學生運動一旦發生,學校的老師就會有不同的態度。代表人物

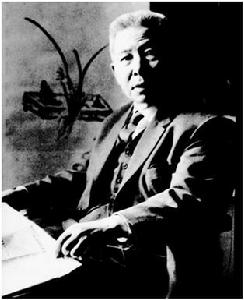

胡適像胡適(1891年12月17日-1962年2月24日),原名嗣穈,學名洪騂,字希疆,後改名胡適,字適之,筆名天風、藏暉等,其中,適與適之之名與字,乃取自當時盛行的達爾文學說“物競天擇適者生存”典故。安徽績溪上莊村人,現代著名學者。父親是胡傳,字鐵花,官至台灣台東直隸州知州,後因乙未戰爭離台。母親馮順弟。1910年考取庚子賠款第二期官費生赴美國留學,於康乃爾大學先讀農科,後改讀文科,1914年往哥倫比亞大學攻讀哲學,學於哲學家約翰·杜威。1917年通過哥倫比亞大學博士論文考試,同年夏天回國。胡適因提倡文學革命而成為新文化運動的領袖之一。興趣廣泛,著述豐富,作為學者他在文學、哲學、史學、考據學、教育學、倫理學、紅學等諸多領域都有深入的研究。

胡適像胡適(1891年12月17日-1962年2月24日),原名嗣穈,學名洪騂,字希疆,後改名胡適,字適之,筆名天風、藏暉等,其中,適與適之之名與字,乃取自當時盛行的達爾文學說“物競天擇適者生存”典故。安徽績溪上莊村人,現代著名學者。父親是胡傳,字鐵花,官至台灣台東直隸州知州,後因乙未戰爭離台。母親馮順弟。1910年考取庚子賠款第二期官費生赴美國留學,於康乃爾大學先讀農科,後改讀文科,1914年往哥倫比亞大學攻讀哲學,學於哲學家約翰·杜威。1917年通過哥倫比亞大學博士論文考試,同年夏天回國。胡適因提倡文學革命而成為新文化運動的領袖之一。興趣廣泛,著述豐富,作為學者他在文學、哲學、史學、考據學、教育學、倫理學、紅學等諸多領域都有深入的研究。他曾歷任北京大學教授、北大文學院院長、輔仁大學教授及董事、中華民國駐美利堅合眾國特命全權大使、美國國會圖書館東方部名譽顧問、北京大學校長、中央研究院院士、普林斯頓大學葛思德東方圖書館館長、中華民國中央研究院(位於台北南港)院長等職。胡適還是中國自由主義的先驅。

胡適深受赫胥黎與杜威的影響,自稱赫胥黎教他怎樣懷疑,杜威先生教他怎樣思想。因此胡適畢生宣揚自由主義,提倡懷疑主義,並以《新青年》月刊為陣地,宣傳民主、科學。畢生倡言“大膽的假設,小心的求證”、“言必有徵”的治學方法。

徐志摩和妻子陸小曼徐志摩(1897年1月15日-1931年11月19日),原名章垿,字槱森,後改字志摩,生於清光緒二十二年十二月十三酉時,浙江海寧人,中國著名新月派現代詩人,散文家,亦是著名武俠小說作家金庸的表兄[2]。徐志摩出生於富裕家庭,並曾留學英國。一生追求“愛”、“自由”與“美”(胡適語),雖然為他帶來了不少創作靈感,但亦斷送了他的一生。徐志摩倡導新詩格律,對中國新詩的發展做出了重要的貢獻。

徐志摩和妻子陸小曼徐志摩(1897年1月15日-1931年11月19日),原名章垿,字槱森,後改字志摩,生於清光緒二十二年十二月十三酉時,浙江海寧人,中國著名新月派現代詩人,散文家,亦是著名武俠小說作家金庸的表兄[2]。徐志摩出生於富裕家庭,並曾留學英國。一生追求“愛”、“自由”與“美”(胡適語),雖然為他帶來了不少創作靈感,但亦斷送了他的一生。徐志摩倡導新詩格律,對中國新詩的發展做出了重要的貢獻。主要作品:

詩集:《志摩的詩》,《翡冷翠的一夜》,《猛虎集》,《雲遊》。

散文集:《落葉》、《巴黎的鱗爪》、《自剖》、《秋》。

小說散文集:《輪盤》。

另有戲劇《卞崑岡》(與陸小曼合寫),日記《愛眉小札》、《志摩日記》,譯著《曼殊斐爾小說集》等。

陳西瀅(1896年-1970年3月29日),字通伯,筆名西瀅,中國文學家,江蘇無錫人。

陳西瀅陳1921年留學英國,在愛丁堡大學和倫敦大學政治經濟學專業學習,次年回國,任北京大學外文系教授。1924年,陳在胡適的支持下與徐志摩、王世傑等共創《現代評論》雜誌,主編其中的《閒話》專欄。在此期間,陳源與魯迅結怨,二人爆發多次筆戰。

陳西瀅陳1921年留學英國,在愛丁堡大學和倫敦大學政治經濟學專業學習,次年回國,任北京大學外文系教授。1924年,陳在胡適的支持下與徐志摩、王世傑等共創《現代評論》雜誌,主編其中的《閒話》專欄。在此期間,陳源與魯迅結怨,二人爆發多次筆戰。1929年,陳任武漢大學文學院院長。1943年,陳赴倫敦,在中英文化協會工作,其間曾幫助李四光擺脫英國政府阻撓回國。1946年,陳被中華民國國民政府任命為駐聯合國教科文組織首任代表,常駐法國巴黎。

1965年,法國與中華人民共和國建交,中華民國外交代表團被迫回國。陳源遂以駐聯合國代表的名義奉命留守巴黎,後被法國警察強行架出,導致其當場心臟病發作而昏厥。1966年,陳源引咎辭職,後居住於倫敦,並於1970年因中風病逝於當地。

陳源之妻是女作家凌叔華。

相關條目

文學流派

胡適

陳西瀅

徐志摩

文學流派(一)

| 其實,文學是不能用流派來劃分的,文學是一種心靈的共鳴,當然,如果非要將它分成幾中流派的話…… 在文學發展到成熟階段、大量作家作品產生之後,同時在思想活躍、藝術自由比較充分的社會條件下,不同思想傾向和不同審美趣味的作家,通過在藝術上多方面的摸索探求,形成不同的風格,才會出現不同風格的相互區別或相互接近、相互影響或相互競賽 |

現代評論

現代評論 胡適像

胡適像 徐志摩和妻子陸小曼

徐志摩和妻子陸小曼 陳西瀅

陳西瀅