基本信息

種中文名:滇邊大黃

滇邊大黃

滇邊大黃種拉丁名:RheumdelavayiFranch.

科中文名:蓼科

科拉丁名:Polygonaceae

屬中文名:大黃屬

屬拉丁名:Rheum

海拔:3000-4800

英文植物志:5:348

藥用

藥名:滇邊大黃

滇邊大黃

滇邊大黃拼音:DIANBIANDAHUANG

來源:為雙子葉植物藥蓼科植物滇邊大黃的根。

功效:瀉火解毒、涼血止血。

主治:治熱積於內、便秘、高熱不退、熱毒瘡瘍、濕熱黃疸。

性味歸經:苦,寒。心、脾、胃、大腸四經。

用法用量:內服:煎湯,6一9克。

別名:白小黃(雲南麗江)、沙七(雲南中甸)、打堵吳拍(雲南麗江版納語)

動植物資源分布:分布於雲南。

拉丁名:滇邊大黃RheumdelavayiFranch.

考證:始載於《植物分類學報》。

中藥化學成分:根含蘆薈大黃素、大黃素、大黃酚等蒽醌衍生物,還含鞣質。

產地分布

雲南西北部及四川西部地區。尼泊爾、不丹也有。

形態特徵

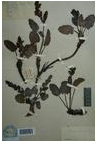

矮小草本,高15-28厘米,根常具橫環紋,黑褐色,內部淡黃色。

滇邊大黃

滇邊大黃莖直立,通常實心無空腔,基部直徑3-5毫米,常暗紫,被稀疏短毛。基生葉2-4片,葉片近革質,矩圓狀橢圓形或卵狀橢圓形,稀近圓形或長橢圓形,長3-6厘米,寬2.5-5厘米,頂端鈍圓,基部近心形或近圓形,全緣到不明顯淺波狀,基出脈3-5條,主脈發達粗壯,側脈2-4對,葉上面暗綠色,一般光滑無毛或在主脈上具短硬毛,下面淺綠色,脈常紫色,被短硬毛,毛多生於葉脈及邊緣;葉柄細,半圓柱狀,與葉片等長或稍長,此外紫色,被淡棕色短毛;莖生葉1-2片,上部葉腋常具花序枝,葉片較小,最上面者呈條形;托葉鞘短,不抱莖,乾後膜質,常被損,無毛。圓錐花序,窄長,只一次分枝,常紫色,被短硬毛;花3-4簇生,花較大而花被開展,直徑約5毫米;花梗細長,長3-4.5毫米,關節位於下部,花被片長橢圓形,外輪3片較小,長1.5-2毫米,寬約1毫米,內輪3片較大,長約2.5毫米,寬1.5毫米或稍強,邊緣深紅紫色,僅外面中央部分綠色;雄蕊9,稀較少,花絲短,長1-1.5毫米,基部扁闊,與花盤粘連,紫色,花葯寬橢圓到近球狀,亦紫色;花盤薄,略呈瓣狀;子房倒卵形,綠色,花柱反曲,柱頭扁頭狀,紫色。果實心狀圓形或稍扁圓形,直徑8-9毫米,頂端圓闊,中間具"V"字形小凹,基部心形,翅寬約2.5毫米,縱脈在翅的中部以內,靠近種子。種子卵形。花期6-7月,果期8-9月。

生長習性

生於海拔3000-4800米高山上石礫或草叢下。

石竹目百科(二)

| 石竹目(Caryophyllales) 雙子葉植物綱(木蘭綱) 亦稱中央胎座目(Centrospermae)。 顯花植物的一目,屬雙子葉植物綱(特徵特徵為具兩片子葉)。 |

蓼科·大黃屬植物

| 大黃屬(Rheum L.), 蓼科、酸模亞科、酸模族的一個屬,本屬約60種,分布在亞洲溫帶及亞熱帶的高寒山區。中國39種2變種,主要分布於西北、西南及華北地區,東北較少。本屬植物性喜高寒怕澇,較多生長於海拔2000-4000米左右山坡石礫地帶。 |