基本信息

中文學名掘氏疫霉 真菌

真菌拉丁學名PhytophthoradrechsleriTucker

參考文獻Res.Bull.Mo.Agr.Exp.Sta.153:188.1931;Novotel-PhytophthoradrechsleriTuckervar.cajaniPal,Grewal&Sarbhoy,IndianPhytopath.23(3):585.1976.

同物異名PhytophthoramelonisKatsura,Trans.Mycol.Soc.Japan17:238.1976.

PhytophthorasinensisYu&Zhuang,Mycotaxon14(1):183.1982.

形態描述

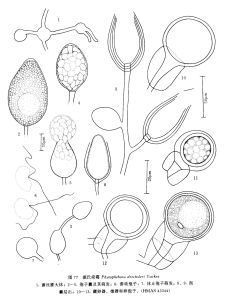

在CA培養基上,菌落均一,具短絨毛狀氣生菌絲體。菌絲無色無隔,自由分枝,老後具隔,粗4-7μm。菌絲膨大體球形或近球形,直徑10-30μm。孢囊梗與菌絲無明顯分化,或簡單地假軸式分枝,粗2.5-4.0μm。在皮氏液中,孢子囊卵形至長卵形,不脫落,無乳突,具內層出現象3-6(-17)次,24-80μm×20-40μm,平均51.7μm×29.1μm,長寬比值為1.2-2.2,平均1.76;萌發生遊動孢子,間或生芽管,排孢孔寬(9-)10-14(-18)μm;遊動孢子腎形,11-17μm×8-12μm。在OMA培養基上,藏卵器球形或亞球形,向基漸狹,壁薄,淺褐色,直徑19-46(平均30.4)μm。雄器近球形或短柱形,無色,單個,圍生,單胞,偶爾雙胞,7-37μm×9-25μm,平均19.3μm×18.5μm。卵孢子球形或近球形,單個,淺褐色,直徑16-38(平均28.9)μm,外壁平滑,厚2.0-3.8μm。滿器或幾乎滿器。厚垣孢子未見。生長溫度

最低9℃,最適29-32℃,最高36.5℃。澱粉利用能力極弱。中國分布

據王燕華和楊順寶(1980)、曹若彬等(1981)、翁祖信和蔣興祥(1982)報導,在杭州、武漢、成都、西安等地的黃瓜上也發現有此菌為害。又據陸家雲等(1984)、李淑娥等(1986)報導,在新疆的哈蜜瓜CucumismeloL.var.saccharinusNaud.上也有此菌。鄭小波、陸家雲(1989)和徐敬友等(1990,1990a)報導在江蘇為害雪松Cedreusdeodara(Roxb.)D.Don、刺槐robiniapseudoacaciaL.和西瓜;唐德志報導在甘肅為害西瓜和白蘭瓜CucumismeloL.var.beilanguaCV,損失嚴重。據高清文和呂理(Kao&Leu,1977)、張和喜(Chang,1983)、何漢興(Ho,1990)和蔡雲鵬(1991)報導,此菌在我國台灣的寄主有:冬瓜Benincasahispida(Thunb.)Cogn.、菊屬Chrysanthe-mumsp.、西瓜、甜瓜CucumismeloL.、越瓜CucumismeloL.var.conomonMak.、黃瓜、非洲菊GerberajamesoniiBolus、銀合歡Leucaenaleucocephala(Lam.)deWit.、絲瓜Luffacylindrica(L.)Roem。、埃及絲瓜L.aegyptiacaMill.和印度棗Zizyphusmauri-tianaL.。戚佩坤(1994)報導此菌在廣東為害絲瓜和苦瓜MomordicacharantiaL.。世界分布中國、日本、丹麥、印度、冰島、西班牙、伊朗、希臘、阿根廷、波蘭、英國、南非、美國、紐西蘭、澳大利亞、德國。

討論

大概在本世紀40年代末,日本的黃瓜被一種疫霉侵染,發生了腳腐病。後來在日本的黃瓜栽培區,變為重要的病害。因為黃瓜的莖、蔓、葉、果、根均可被害,很快萎蔫而全株枯死(經過桂琦一(K.Katsura)的觀察和研究,最後認定為一新種,命名為PhytophthoramelonisKatsura(Katsura,1976)。

70年代初以來,我國黃瓜也遭疫霉為害,大多數人認為是由PhytophthoramelonisKatsura所引起(翁祖信等,1979;王燕華、楊順寶,1980;曹若彬等,1981;陸家雲、龔龍英,1982)。但是,余永年、莊文穎(Yu&Zhuang,1982)通過對北京(P52)、南京(P47)和廣州(P29)等地菌種的研究後認為,我國的黃瓜疫霉與桂琦一(Katsura,1976)P.melonis的原始描述有所不同,如桂琦一認為孢子囊為半乳突、無層出現象,而余、莊則認為孢子囊無乳突、具明顯的孢囊層出現象;桂琦一認為有厚垣孢子,但余、莊卻從未見有厚垣孢子形成。遺憾的是當時未能從桂琦一處得到他新種的模式菌株,因此只好根據上述明顯差異,將中國黃瓜上的疫霉立為新種PhytophthorasinensisYu&Zhuang(Yu&Zhuang,1982)。新種發表後,始從荷蘭CBS交換來桂琦一保藏在那裡的“模式”培養物(CBSNo.582.69),經比較研究後,認為它與P.sinensis無本質上的區別,應同屬一個種(余永年、莊文穎,1983;Ho,1986)。儘管何漢興(Ho,1984)發現兩者可溶性蛋白質凝膠電泳圖譜略有不同。

高清文、呂理(1977),何漢興等(Hoetal.,1984;Ho,1986),陸家雲等(1984),王平、陸家雲(1988),對我國黃瓜上的疫霉所作研究後認為:中國黃瓜上的疫霉應為PhytophthoradrechsleriTucker,而PhytophthoramelonisKatsura為其同物異名。

PhytophthoracryptogeaPethybridge&Lafferty與P.drechsleriTucker的鑑定和命名,在真菌界一直有爭論。把二者視為兩個獨立的種的理由是:後者在35℃可生長;孢子囊較長,其基部漸狹;藏卵器和卵孢子均較大;偶爾表現出同宗配合的特性等(Tucker,1931;Waterhouse,1963;Newhooketal.,1978)。但是,另一些學者認為,根據多變的形態性狀和溫度反應,並不能將這兩個種很好地分開,它們具有更多的相似性和交叉性狀,很可能是同物異名。Bumbieris(1974)對7株P.cryptogea和5株P.drechsleri進行比較研究後認為二者無種間差別,提出合併為一個種,P.cryptogea有優先權作為正名。Halsall(1976)報導此兩個種在血清學上具有相似的反應,因而同意Bumbieris(1974)合併為一個種的竟見。李金亮(1985)在他研究中國的有關菌種後,也提出了與上述相同的結論。何漢興和鍾順昌(Ho&Jong,1986)用保藏在ATCC的19株P.cryptogea和14株P.drechsleri進行了廣泛而深入的比較研究,這些菌株是從世界各地的各種寄主上分離出來的,其中包括許多典型性或權威性培養物。形態特徵和生理特性的比較研究結果表明:大多數的菌株都不能被視為典型的P.cryptogea或典型的P.drechsleri;它們常具有兩個種的某些共同性狀;單獨用在35℃能否生長或綜合其他性狀,均不能將這些菌株區分為兩個不同的種。所以,P.cryptogea和P.drechsleri應為同一個種。根據“國際植物命名法規”優先權的規定,黃瓜上的疫霉,其學名應為PhytophthoracryptogeaPethybridge&Lafferty。為了慎重和照顧傳統習慣,在本書中我們仍暫時保留了P.drechsleriTucker這一名稱。