基本信息

中文學名袋囊腐霉 真菌

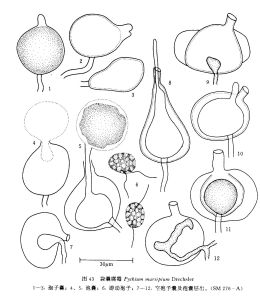

真菌拉丁學名PythiummarsipiumDrechsler

參考文獻Phytopathology31:505.1941;Middleton,Mem.TorreyBot.Club20(1):75.1943;Plaats-Niterink,Stud.Mycol.21:95.1981;Yu&Ma,Mycosystema2:66.1989.

形態描述

菌落在CMA上呈放射狀。菌絲無隔,老後有隔,較細,粗1.5-3.9μm。孢子囊近球形、梨形、不對稱袋形、葫蘆形,頂生,較少間生,有孢囊層出現象;初生孢子囊19-52μm×17-37μm,平均34.5μm×27.0μm;次生孢子囊產生於初生孢子囊內,15-34μm×9-29μm,平均27.0μm×23.4μm;孢子囊多具一乳突,乳突大小為(2.8-)3.8-7.4μm×3.6-7.2μm;泡囊在乳突的位置產生,出管較短,4.4-10.6(-13.2)μm×3.5-6.0μm;遊動孢子腎形,雙鞭毛,較大,13.9-16.9μm×9.2-10.8μm。性器官未見。生長環境和分布情況

生長溫度菌絲生長的最低、最適和最高溫度分別為8℃、36℃和40℃。中國分布土壤分離:海南(SM267-A)。

世界分布中國、日本、烏克蘭、美國、俄羅斯。

討論

Cornu(1872)將未產生有性器官、孢子囊不規則、袋狀或長腎形的腐霉命名為PythiumutriformeCornu,沒有給出圖和測量數據,Plaats-Niterink(1981)懷疑其為P.marsipiumDrechsler。我們這個分離物雖未產生有性器官,但其無性階段的特徵與Drechsler所描述的P.marsipium無異,故暫定名為P.marsipium。PythiummarsipiumDrechsler最初自美國塊狀睡蓮NymphaeatuberosaPaine的葉上分離出,後來在日本的秧田水中和前蘇聯淨化污水的植物上也曾分離到,較為少見。