禾生腐霉

菌落在CMA上由於氣生菌絲低矮外觀似天鵝絨。菌絲粗2.5-8.0μm,分枝不規則。附著胞亞球形或不規則。卵孢子球形,平滑,充滿藏卵器,無色或帶淺褐色,直徑18-35(平均24.3)μ m,壁厚1.7-3.1(平均2.46)μm。分布地區為馬來西亞、中國、日本、巴西、牙買加、模里西斯、印度、加拿大。

基本信息

- 中文學名:禾生腐霉

- 界:真菌界

- 門:真菌門

- 亞門:鞭毛菌亞門

- 綱:藻狀菌綱

- 目:霜霉目

- 科:腐霉科

形態特徵

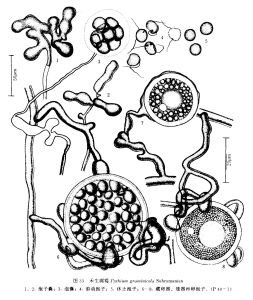

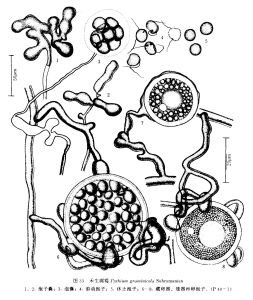

禾生腐霉菌落在CMA上由於氣生菌絲低矮外觀似天鵝絨。菌絲粗2.5-8.0μm,分枝不規則。附著胞亞球形或不規則。孢子囊膨大菌絲狀或裂片狀,指狀,瓣狀或不規則,頂生或間生,萌發產生15-49個遊動孢子;遊動孢子腎形,雙鞭毛,14.8-17.2μm×9.8-14.8μm,平均16.73μm×13.78μm;休止孢子直徑12.3-17.2μm。藏卵器球形,平滑,頂生或間生,直徑19-38(平均24.3)μm。雄器棍棒形、卵形、亞球形或棒形,常為同絲生,偶為異絲生;柄長短不一,每一藏卵器有1-6個雄器,8.6-12.0μm×6.0-6.9μm。卵孢子球形,平滑,充滿藏卵器,無色或帶淺褐色,直徑18-35(平均24.3)μm,壁厚1.7-3.1(平均2.46)μm。

禾生腐霉菌落在CMA上由於氣生菌絲低矮外觀似天鵝絨。菌絲粗2.5-8.0μm,分枝不規則。附著胞亞球形或不規則。孢子囊膨大菌絲狀或裂片狀,指狀,瓣狀或不規則,頂生或間生,萌發產生15-49個遊動孢子;遊動孢子腎形,雙鞭毛,14.8-17.2μm×9.8-14.8μm,平均16.73μm×13.78μm;休止孢子直徑12.3-17.2μm。藏卵器球形,平滑,頂生或間生,直徑19-38(平均24.3)μm。雄器棍棒形、卵形、亞球形或棒形,常為同絲生,偶為異絲生;柄長短不一,每一藏卵器有1-6個雄器,8.6-12.0μm×6.0-6.9μm。卵孢子球形,平滑,充滿藏卵器,無色或帶淺褐色,直徑18-35(平均24.3)μm,壁厚1.7-3.1(平均2.46)μm。 中國分布

小麥TriticumaestivumL.:北京中關村(P40-1,P40-3)。

謝煥儒(1976,1978)從台北近郊水田土壤中分離到此菌。謝煥儒(1976)的分離物,因兼具PythiumgraminicolaSubramanian和P.arrhenomanesDrechsler的特徵,故定為P.graminicola-P.arrhenomanescomplex。

俞大紱(1978,1979)、戚佩坤(1978,1994)和吳全安等(1989)報導此菌在我國還從大麥、玉米、穀子、大狗尾草、青狗尾草、高粱、蠶豆和姜等分離到,常引起苗枯和根腐Watanabe(1974)和蔡雲鵬(1991)報導在台灣生於甘蔗和玉米。 世界分布

馬來西亞、中國、日本、巴西、牙買加、模里西斯、印度、加拿大、蘇丹、波多黎各、阿根廷、法國、英國、美國、喬治亞、菲律賓、俄羅斯、斯里蘭卡、義大利、德國。

特點

PythiumgraminicolaSubramanian與國內已報導的P.arrhenomanesDrechsler和P.torulosumCOker&Patterson相近,但P.arrhenomanes的雄器異絲生,數目較多,P.torulosum與P.graminicola的區別是,前者藏卵器較後者小,雄器數目也少於後者。Hohnk(1953)在德國不流動海水下土壤中分離了一株菌定名為PythiumgraminicolaSubramanianvar.stagniHohnk,理由是它偶爾產生異絲或直的雄器,而且雄器也較小,但沒有得到大多數人的承認。PythiumgraminicolaSubramanian最初在印度從麥根上分離到。人們發現,它是許多禾本科植物的病原菌,有報導說和線蟲或病毒同時侵染植物時可加重危害。土壤中放線菌的拮抗作用可能能減輕它對甘蔗的侵染。25℃時侵染最為嚴重。盤點霜霉目的真菌(二)

| 霜霉目是真菌門、鞭毛菌亞門、卵菌綱、的1目。霜霉目是卵菌綱中最大、發展階段最高的1目。霜霉目下分腐霉科、霜疫霉科、霜霉科和白銹科4科,約20屬320種。本期為第二期。 |

禾生腐霉

禾生腐霉