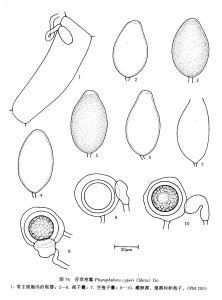

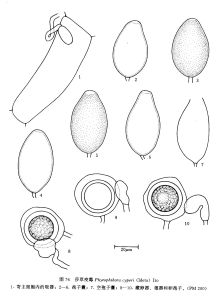

形態特徵

莎草疫霉

莎草疫霉分布

中國分布

短葉茳芏CyperismalaccensisLam.var.brevifoliusBocklr.:廣西貴縣(PM200)。據戴肇英和張超沖(1990),此菌還分布在廣西的玉林,武嗚、邕寧、橫山、靈山和鹿寨等地的短葉茳芏上。

據戴芳瀾(1979)報導,此菌還寄生在我國台灣省的碎米莎草CyperusiriaL.、茳芏C.malaccensisLam.和莎草C.rotundusL.上。

世界分布

中國、日本。特點

此菌最初被視為Peronospora屬一新種被發表(Ideta,1903),後來又兩次被轉入Kawakamia屬(Miyabe,1919;Sawada,1942b),現在一般學者都接受伊藤(Ito,1935,1936)的意見,將它歸屬Phytophthora屬(Waterhouse1963;Newhooketal.,1978;Ho,1982),即我們現在所用的名稱。Phytophthoracyperi(Ideta)Ito和P.lepironiaeSawada都寄生在莎草科Cyperaceae植物上,迄今均未獲得純培養。前者寄生於莎草屬Cyperussp.,後者於石龍雛芻屬Lepironiasp.上。形態上兩者的區別不是很明顯,只是後者的孢子囊較寬,藏卵器壁較厚,是否同種,值得進一步研究,因這兩個種我國均有分布。

生於台灣碎米莎草CyperusiriaL.上的Phytophthoracyperi-iriaeSawada和莎草C.rotundusL.上的P.cyperi-rotundatiSawada,經戴芳瀾(1979)研究後認為,此兩種與P.cyperi(Ideta)Ito。無本質區別,前兩者應作為後者的異名。其他學者也有類似的觀點(Waterhouse,1963;Newhooketal.,1978;Ho,1982,1990)。

Phytophthoracyperi(Ideta)Ito在日本的茳芏CyperusmalaccensisLam.上的卵孢子(直徑32-44μm)較產於我國的為大(伊藤,1936)。

戴肇英、張超沖(1990)報導,此菌在廣西為害編織草蓆的短葉茳芏(俗稱水草或鹹水草),引起的疫病谷稱“席草瘟”或“花草”,降低產量和質量,減產10%-50%,影響織席生產和外銷。此菌在25℃下,濕度越大,孢子囊形成越多,相對濕度低於80%不利於孢子囊的形成遊動孢子的最適溫度為15℃-25℃。瑞毒霉(58%,1200倍)和甲霜靈(25%,1000倍)的田間防治效果優於波爾多液(0.33%石灰量式)防效80%左右。