簡介

出土的幅巾

出土的幅巾古代男子以全幅細絹裹頭的頭巾。後裁出腳即稱幞頭。幅巾在宋明時期亦是流行的頭巾之一,士大夫常喜戴之。

幅巾是指用一塊帛巾束首,一種表示儒雅的裝束。就是古代男子束髮的巾。因多裁取一幅長度和門幅各三尺的絲帛做成,故名。東漢後期王公名士多以戴幅巾為風雅。此風延續至魏晉,演為曹操所戴的“帢帽”。魏晉玄學盛行,當時名士視戴冠累贅,以戴巾為尚,從“竹林七賢”的裝束上便可看見此風之盛。對後來唐宋首服的影響很大。

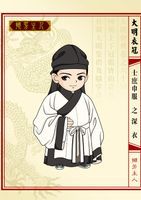

明代幅巾

明代幅巾多為學者所帶,總體形制一樣個別細節也是有所差異的。一般來說穿深衣的時候帶幅巾,在明代有幅巾深衣一詞。韓國幅巾主要是受到明代幅巾的影響而形成的,韓國幅巾兒童還有學子們戴的比較多,一般士大夫戴的比較少。

記載

幅巾

幅巾幅巾之名早見於《後漢書·鄭玄傳》:“玄不受朝服,而以幅巾見。”《三國志·魏志·武帝紀》亦有記載,裴松之注引《傅子》:“漢末王公多委王服,以幅巾為雅。”這種厭棄冠冕公服,以幅巾束首的風氣,一直延續到魏晉仍十分流行。《後漢書·鮑永傳》:“悉罷兵,但幅巾,與諸將及同心客百餘人詣河內。”李賢註:“謂不著冠,介幅巾束首也。”李賀《詠懷》詩:“頭上無幅巾,苦糵已染衣。”

傳統漢族服飾(一)

| 漢服,又稱漢衣冠,中國漢族的傳統服飾,又稱為漢裝、華服,是從黃帝即位(約西元前2698年)至明末 (公元17世紀中葉)這四千多年中,以華夏禮儀文化為中心,通過歷代漢人王朝推崇周禮、象天法地而形成千年不變的禮儀衣冠體系。 |