歷史沿革

巍山縣

巍山縣 巍山縣

巍山縣自細奴邏在巍山建立大蒙國起,南詔共傳位十三代,歷時253年,與唐朝相始終。其中,南詔國在巍山經營了四代,歷時92年。

公元945年(後晉出帝開運二年),大理國建立,前期沿襲南詔舊制,後將巍山改設為蒙舍鎮,統領原南詔開南節度地(今臨滄和思茅專區的部份地區)。公元1253年(南宋理宗寶佑元年)忽必烈率兵攻陷大理,巍山歸附忽必烈。

巍山縣

巍山縣公元1912年(民國元年),劃出蒙化直隸廳所屬的漾濞巡檢司成立漾濞縣,劃出白川(今紅岩)、馬街和趙州部分地區成立彌渡縣。改蒙化直隸廳為蒙化府,轄漾濞、彌渡兩縣。公元1942年(民國三十一年)7月,雲南省政府在巍山設定派出領導機構——第五區行政督察專員公署,管轄蒙化、順寧、昌寧、緬寧、景東、雲縣、鎮康、雙江等8個縣和耿馬設治局,直至公元1948年12月撤銷。

行政區劃

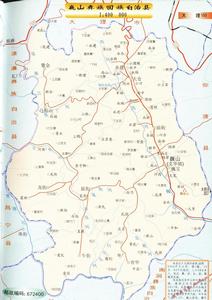

全縣轄4個鎮、6個鄉:南詔鎮、廟街鎮、大倉鎮、永建鎮、巍寶山鄉、馬鞍山鄉、紫金鄉、牛街鄉、青華鄉、五印鄉。巍山彝族回族自治縣位於雲南省西部,在大理白族自治州南部,地處東經99°55′-100°25′、北緯24°56′-25°32′之間。縣境東與彌渡縣毗鄰,西與漾濞彝族自治縣和保山地區昌寧縣、臨滄地區鳳慶縣隔漾濞江相望,南與南澗彝族自治縣接壤,北與大理市相連。

地形地貌

巍山縣屬雲嶺橫斷山脈的南延部份,地處哀牢山和無量山北段地區,和大理點蒼山遙遙相望。河谷、盆地、山地相間分布。地勢為北高南低,東高西低。海拔高差懸殊大,其中河谷最低海拔1146米,山地最高海拔3037米。

氣候特徵

巍山縣屬北亞熱帶高原季風氣候。除部分高山冷涼地區及河谷低熱地區外,大部份地區都是四季如春。巍山縣年平均氣溫15.6℃,年日照總時數平均2320小時,太陽輻射總量5892兆焦耳,年平均降雨量800毫米,風向多為西南風,最大風速每秒20米。

河流水系

巍山縣屬紅河和瀾滄江兩大水系,以境內西部山脈為分水嶺,山脈以西的漾濞江流域屬瀾滄江水系,山脈以東的西河流域屬紅河水系。境內主要河流有西河、漾濞江和樂秋河。

人口民族

人口狀況:截至2006年末,全縣總人口304985人,其中男性154747人,女性150238人。全年出生人口2763人,出生率為9.07‰;死亡1881人,死亡率6.18‰;自然增長率2.90‰。全縣304985人中,少數民族人口133217人,占總人口的43.68%,其中:彝族102748人,回族21557人。人口分布:2006年農業人口282492人,其中農村勞動力資源178324人,鄉村從業人數172233人;非農業人口22493人。

全縣人口密度為每平方公里137人,由於各地區的地理位置、自然環境、經濟發展條件差異,形成各鄉(鎮)之間人口密度的很大差異。

民族宗教

巍山縣

巍山縣巍山是雲南省64個宗教工作重點縣之一,在全縣30多萬人口中,有信教民眾8萬多人,占全縣總人口的27%。自治機關根據憲法和法律的規定,尊重和保護少數民族的宗教信仰自由,保障少數民族公民一切合法的宗教活動。全縣各種宗教活動正常進行,少數民族民眾的宗教信仰自由得到充分尊重和保障。

名勝旅遊

巍山縣

巍山縣物產資源

巍山縣

巍山縣【水利資源】巍山彝族回族自治縣地處紅河和瀾滄江兩大流域,其中:紅河流域有4鎮1鄉,瀾滄江流域有5個鄉。全縣水資源總量95130萬m3,其中,地表水資源量69630萬m3,地下水資源量25500萬m3。

【林業資源】2006年,根據云南省林業調查規劃院森林資源二類調查數據:全縣林業用地為226.6677萬畝;有林地面積94595萬畝,灌木林面積40.1355萬畝;疏林地0.0753萬畝;全縣有林地森林覆蓋率為54.7%。活立木蓄積量為4217590立方米。天然林多屬針葉林和闊葉林或闊、針葉混交林。針葉林以雲南松為主,華山松次之,常綠闊葉林樹種以高山栲、元江栲、黃櫟為主。

【生物資源】

中藥材:巍山縣中藥資源共186科,530屬,764種,其中植物731種;動物藥材有31科31屬31種;礦物藥材有3種。

野生菌類:巍山縣的野生菌類較多,常見的有:香蕈、松菇、茅菇、柳菇、青頭、雞縱、胭脂、虎掌、雞油菌、梨窩、百蜂菌、大腳菇(松茸)、白森、木耳、牛肝菌、一窩蜂、谷熟菌、掃把菇(以形似掃把得名)、奶漿菇等多種。

野生動物:巍山縣境內野生動物資源哺乳類有12種,鳥類有15種,兩棲類有5種,爬行類有5種;

【地方特產】主要有扎染布、民族風味小吃、蜜餞、鹹菜、牛乾巴等。

文化古蹟

巍山縣

巍山縣先從巍山古城內說起,古城內有一蒙陽公園,又叫大公園,座落於縣政府南面。初建於明代,後經過歷次擴建,其中民國年間擴建時命名為蒙陽公園,占地三十畝,內有明倫堂、尊經閣、文源亭、三鶴亭、琴棋社、奇嘉閣等古建築。有建國後建設的水池、柏苑等亭閣;有銀杏、古柏等古樹名木;有山茶、杜鵑、紫薇、蘭花等名貴花草;亭台樓閣,四時花木蔥蘢。其中,明倫堂格子門浮雕價值最高,雕刻了古代各種不同類型、不同地域、不同風格的城池、城堡,及珍稀花鳥。如其中雕刻的油瓜經中國科學院昆明植物研究所專家認定為古代一種珍稀的植物。另外,公園內建有的水池獨俱匠心,整個池塘完全按中國版圖輪廓作為水池邊緣、曲繞四周,池中建有一亭,廊通東西,亭上環顧泉池,祖國版圖概貌依然,如雄雞狀。另外,文苑亭門外有一雕塑作品為牆面浮雕,內容是百鳥朝鳳圖,為巍山文化名人張文獻的力作,大大小小、各種各樣的鳥被雕塑得活靈活現,形態逼真,呈環形狀飛聚於棲息在中間的百鳥之王“鳳凰”。公園內還有其它值得稱道的寶物,有宮廷花木紫薇,有如巨蟒的古長青藤,有歷盡滄桑的古柏和古老的銀杏樹等。

書院在巍山開發較早,歷代官員重視教育,明弘治三年(1490年),在城外西北隅創建的崇正書院,為境內第一所書院。清代,創辦義(社)學。自明代以來,境內書院、義(社)學和私塾並立,文風日盛,歷久不衰。明代中葉至清末400年間,共創辦書院8所、置義學25館,設私塾100餘所,著名書院有文華書院、崇正書院。社學有北社學和南社學等。其中,文華書院規模較為龐大,建築甚多,保存完好,為省級文物保護單位。現由南詔鎮文華中學管理使用。

巍山古塔現存有六座,分別是等覺寺雙塔、圓覺寺雙塔、文筆塔、封川塔。

文筆塔位於巍山城南一公里處, 《蒙化志稿》記載:“白塔(文筆塔),相傳武候所建,後圮。乾隆五十五年(1787年)郡丞黃大鶴、劉塏重建。”塔身為九級密檐式方形磚塔,塔高二十餘米。

封川塔,立於巍山城南封川山上。系關鎮風水、鎮妖辟邪的風水塔。塔高十八米左右,為七級空心密檐式方形塔,初建於清鹹豐初年。

巍山古橋眾多,遺留下來較為有名的有永春橋、封川橋、登龍橋、崇化橋、永濟橋等。

永春橋,位於巍山縣城一公里處,又叫西河橋,為多孔石拱橋,是巍山較為興盛的民俗活動“七月半逛橋會”之地。

封川橋位於封川山下,又名南大橋,多孔石拱橋,為古代巍山通往臨滄、思茅等地的重要橋樑。

登龍橋又名東河橋,始建於唐代,橋旁石頭上刻詩一首,首句為“唐宋元明登龍橋”,可見其建橋歷史之久。今登龍橋保存完好,是縣城通往東山及彌渡的一條古通道橋樑。

崇化橋,又名南熏橋,在巍山城南錦溪河上,始建年代無法考證。清康熙年間大理人楊國用重建,清宣統二年改建,為鐵索橋。該橋為巍山縣城過錦溪通往南面的重要古橋。

巍山縣

巍山縣巍山古寺更是星落棋布,有道教宮觀、佛教寺院、穆斯林清真寺等三大系列。巍寶山為道教宮觀群落,最精典的是長春洞古建築群,以八卦型布局,以精美的雕刻布局而驚世絕倫。其它著名的寺院有玄龍寺、圓覺寺、等覺寺、雲隱寺、竹掃寺、廣善寺、慧明寺、降龍寺等寺院。其建築年代最早都在唐朝南詔時期,出過不少著名僧人。徐霞客游巍山時曾在等覺寺、雲隱寺居住過。

巍山的清真寺同樣聞名遐邇。全縣共有22座清真寺,這些清真寺建築規模龐大,氣勢恢宏,民族特色濃郁,西域風情典型。