概述

南詔

南詔南詔(738年-937年)是中國唐朝時代西南部的奴隸制政權,國境包括今日雲南全境及貴州、四川、西藏、越南、緬甸的部份國土。由蒙舍詔首領皮羅閣在738年建立,直到937年被段思平所滅,建立大理。

南詔是以烏蠻蒙姓為國王,白蠻大姓為輔佐,集合境內各族(包括漢族)共同組成的統一國家。統一的政權,自然要削弱豪酋的分散割據勢力;集合各族共同立國,自然要廢除羈縻狀態;抵禦唐與吐蕃兩個強鄰,自然要提高本國的經濟與文化。經南詔以及大理前後五百餘年的統治,國境內原來的落後面貌,有很大改變,經濟和文化,一般地提高到漢族的水平。有些族雖然還保持所謂“故俗”,與南詔立國以前相比,數量卻不是那么多,水平也多少有些提高了。

南詔以及大理在歷史上曾經起過的作用,就在於推動落後各族的經濟和文化有不同程度的提高。

南詔德化碑

南詔德化碑楚將莊蹺建滇國,帶來了楚文化。以滇池地區為中心的各部落,受楚文化影響,由遊牧逐漸轉化為定居的農業部 落。西漢立益州郡後,本地居民與漢人接觸更多,文化也就比遠處各部為高。唐末人樊綽所著《蠻書》說“在石城(南詔改唐郎州為石城郡,雲南曲靖縣)、昆川(昆明市)、曲軛(馬龍縣)、晉寧(晉寧縣)、喻獻(澂江縣)、安寧(安寧縣)至龍和城(祿豐縣)謂之西爨;在曲靖州、彌鹿川(彌勒縣,竹園,路南縣等地)、升麻川(尋甸縣、嵩明縣等地)、南至步頭(建水縣),謂之東爨”。《蠻書》所說石城,《新唐書·兩爨蠻傳》作曲州靖州。按這兩州都是戎州都督府所管羈縻州,曲州在東漢末年朱提郡(兩漢稱犍為郡,建安二十年改)境,今四川宜賓縣西南二百餘里處,靖州在曲州北,大抵也在朱提郡境。西爨居地圍繞在滇池四周,不可能遠至曲州靖州,《新唐書》誤。《蠻書》所說曲靖州,當是曲州靖州兩州的簡稱,地在東漢末朱提郡境。現在的曲靖縣在蜀漢時稱為建寧郡,唐朝稱為南寧州,又改為郎州,治所都設在味縣(味縣故城在曲靖縣西)。諸葛亮南征,收用當地豪酋大姓,建寧郡爨習,朱提郡孟琰孟獲都被用作官屬。爨是西爨大姓,孟是東爨大姓,顯然,東爨居地址從北方的曲州靖州到南方的步頭,西爨居地是在石城以西的滇池周圍。

東爨被稱為“烏蠻”,西爨被稱為“白蠻”。稱為“蠻”,自然是漢族統治階級的謬說,但烏與白有區別,卻是事實。“烏蠻”“白蠻”的名稱,在未作適當更改以前,也只好暫時沿用。《新唐書》說,烏蠻分七部,第一部名阿芋路,居曲州靖州,第七部名勿鄧。勿鄧地方千里,居民有邛部六姓,其中五姓是烏蠻,一姓是白蠻。又有初裹五姓,都是烏蠻。又有東欽蠻二姓,都是白蠻。烏蠻歸人著黑色衣,衣長曳地;白蠻婦人著白色衣,長不過膝。勿鄧地方烏蠻白蠻以衣色作區別,其他地方當是同樣以黑白色作區別。烏蠻居地有少數白蠻,白蠻居地自然也有少數烏蠻,居地分東西,只是一個大概的情形。

經濟和文化,烏蠻白蠻也有區別。烏蠻多有牛羊,無布帛,男女都用牛羊皮作衣服。無拜跪的禮節。有些語言要經過四次翻譯,才與漢語相通。烏蠻是以牧畜為業、不知耕織、很少同漢人接觸的落後族。白蠻大姓爨氏,自蜀漢以來,歷朝有人作本地長官,白蠻文字與漢族同,語言相近,耕田養蠶,也同漢人,很可能是莊 所率楚兵與舊居民融合而成的新族。有些白蠻酋長,自稱祖先是安邑(山西運城縣)人,西晉時來南寧(雲南曲靖縣西)。白蠻中有不少蠻化的漢人,當是事實。漢武帝滅莊氏滇國,立白霫酋長白人仁果為滇王,莊氏後裔退到滇池以西。《新唐書》說莊氏部落有稻麥粟豆絲麻薤蒜桃李,以十二月為歲首。莊氏原來與白蠻同住在滇池周圍,白蠻也有農桑業,是無可置疑的。白蠻經濟和文化部比烏蠻高,信鬼尚巫的風俗卻相同,稱主祭的人為鬼主,每戶每年出一牛或一羊,到鬼主家祭祀。大部落有大鬼主,一百家有小鬼主。烏蠻七部有都大鬼主。爨氏兼併烏蠻,設兩爨大鬼主。莊氏部落不設鬼主,祭祀在家內,親友帶牛酒來助祭,風俗與漢族更相近。

唐玄宗時,爨歸王為南寧州都督,居石城。爨歸王襲殺烏蠻首領孟聘孟啟。白蠻首領兼併烏蠻,自尊為兩部大首領,東爨西爨的名稱,大概從這時候開始。後來南寧州大鬼主(《新唐書》作兩爨大鬼主)爨崇道殺爨歸王,白蠻內亂,南詔出兵擊殺爨崇道等,兼併白蠻部落。

南詔勢力向東伸展以前,以滇池地區為中心的主要居民白蠻和在東邊的烏蠻。西洱河(洱海)周圍是另一個中心地區,這裡居住著被稱為河蠻的農業部落。六四八年,唐太宗命將軍梁建方率蜀兵擊敗松外(松州邊外。松州,四川松潘縣)諸蠻,諸蠻七十部,共十餘萬戶先後歸附,梁建方任酋長蒙和等為縣令,各統所部。蒙是烏蠻姓,這些諸蠻,可能是孟姓以外的烏蠻。梁建方遣奇兵從嶲州(四川西昌縣)走間道突然到西洱河,酋長楊盛大驚,與各部首領十人到軍門請歸附。當年,西洱河大首領楊同外,東洱河(洱河東邊)大首領楊斂,松外首領蒙羽都入朝,唐太宗各授官秩。《通鑑》說,西洱河地區有楊、李、趙、董等數十姓,各據一州,大州六百戶,小州二三百戶,無大君長,不相統一。語言、生業、風俗大略與漢族同,只是以十二月為歲首與內地異。自稱本是華人。《通鑑》這段文字與《新唐書》所說松外蠻相似,《新唐書》說松外蠻有城郭文字,頗知陰陽曆數,又說,滇池以西都是莊 後裔,以十二月為歲首。松外蠻與河蠻居地相離很遠,松外蠻大姓是蒙氏,《新唐書》以趙、楊、李、董為松外蠻的貴族,顯然誤指河蠻為松外蠻。《新唐書》記松外蠻,無“自雲本皆華人”句,《通鑑》將河蠻、莊氏後裔合併為一,按文化情況,《通鑑》說較是。

河蠻是西爨以外的白蠻部落。河蠻一姓多不過五六百戶,各姓分散,不相統一,當然不會有什麼抵抗力。自六七八年(唐高宗儀鳳三年)至七○四年(武則天長安四年),吐蕃陸續征服西洱河諸蠻,據吐蕃史書說,“向白蠻徵稅,烏蠻亦款服”。白蠻有農業,烏蠻住在西洱河北方山谷中,生產落後,所以白蠻要納稅,烏蠻只納貢表示降服。唐玄宗開元年間,河蠻首領又來朝貢。當時南詔國興起,西洱河地區開始發生大變化。

發展

南詔

南詔南詔國的發展過程,可分(1)附吐蕃反唐;(2)附唐反吐蕃;(3)向外攻掠,三個階段。這樣的過程是為它本身的弱小性所規定的。

(1)南詔附吐蕃反唐(七五○年——七九三年)

天寶年間,正是唐朝腐朽沒落,大亂將發的時候,西南方面自然也不會安靜。劍南節度使鮮于仲通,性急躁,不知方略,他的屬官雲南(即姚州)太守張虔陀更加放肆。南詔國王謁見都督府都督,照慣例要帶著妻子同來。七五○年,閣邏鳳路過雲南,張虔陀甚至侮辱同來的婦女。勒索賄賂,閣邏鳳不應,張虔陀派人去辱罵,並向朝廷告發他的罪狀。張虔陀如此狂妄,大概也知道一些南詔擴張土地的計謀,所以敢肆行要挾。閣邏鳳憤怒,起兵攻破雲南,殺張虔陀,並取羈縻州三十二州。七五一年,鮮于仲通率兵八萬往擊南詔,閣邏鳳請和,並說,現在吐蕃大兵壓境,如不許和,我歸附吐蕃,雲南不是唐所有了。鮮于仲通自恃兵多,進軍至西洱河,被南詔擊敗,唐兵死六萬人。閣邏鳳想擴大南詔國,但並不想脫離對唐朝的臣屬關係,因為與唐往來,利多害少。南詔本身貧弱,必須依附一個大國,既被唐逼迫,只好歸附吐蕃。吐蕃棄隸縮贊贊普得到這個附屬國,自然很滿意,七五二年,冊封閣邏鳳為“贊普鍾(意為小贊普)南國大詔”,“賜為兄弟之國”。閣邏鳳自立國號為大蒙。當時楊國忠當政,唐朝廷已經昏迷不省人事,不知大亂就在眼前,還繼續出兵攻南詔,唐兵前後死亡約二十萬人。雲南方面自曲、靖二州以下東爨居地也被唐兵破壞。雙方損失都很嚴重。戰爭促成白蠻烏蠻大遷徙,只剩下一部分烏蠻還向唐朝貢。

皮邏閣在位時,兩爨大鬼主爨崇道殺南寧州都督爨歸王。爨歸王妻阿奼(音詫chà)母家是烏蠻酋長。阿奼回母家請父率部眾報仇。唐玄宗任爨歸王子爨守隅為南寧州(雲南曲靖縣西)都督。皮邏閣以一女妻爨守隅,又以一女妻爨崇道子爨輔朝,對雙方表示和解,實際雙方仍相攻戰。顯然,西爨內亂與皮邏閣的謀西爨有關係。阿奼請皮邏閣相助,皮邏閣出兵殺爨輔朝,又殺爨崇道。閣邏鳳反唐後,廢爨守隅,西爨地為南詔所有。閣邏鳳遣將軍楊牟利率兵脅迫西爨遷徙到太和城西南的永昌城(保山縣),凡徙二十餘萬戶。河蠻與西爨同為白蠻,徙居永昌,可以增加南詔的實力。西爨征服烏蠻(東爨),徙居後,烏蠻得自立,南詔國王世世與烏蠻通婚姻,讓烏蠻徙居西爨故地,烏蠻自然對南詔和好,助南詔防禦來自劍南的攻擊。說東爨因言語不通,又多散居在林谷間,所以得免遷徙,並不是真實原因。烏蠻經濟與文化都比較落後,徒居滇池周圍,從畜牧改為農業部落,文化水平逐漸提高,與白蠻相接近,這對烏蠻也非常有利。南詔國有白蠻作基礎,有烏蠻作輔助,具備了發展的條件。東西爨遷居,確是南詔國的一件大事。

七五四年,劍南留後李宓(音密mì)率兵七萬擊南詔,進至太和城,全軍復沒。這是唐最後一次出兵。第二年,安祿山反叛,唐無力再進攻,可是南沼還有意歸唐。閣邏鳳在太和城中立一大碑(南詔德化碑),表示叛唐出於不得已,對臣屬說,後世可能又歸唐,當指碑給唐使者看,明白我的本心。閣邏鳳知道依附吐蕃害多利少,兩國關係是不能持久的。

七五五年以後,唐困於內亂,吐蕃向唐河西隴右地區擴張,南詔得到休息的機會,上下合力,完成立國的規模。下面略述南詔的幾種重要制度。

中央官制——南詔國王坐向東,自稱為元,稱諸臣為昶(音場chǎng)。諸臣對國王只自稱官銜不稱臣。主要官員中最高級稱清平官,凡六人,職位等於唐朝的宰相。又有大軍將十二人,隨同清平官每日見國王議事。請平官中一人為內算官,凡有文書,便代國王判押處置(平章事),二人為副內算官,同勾當(同平章事)。又外算官二人,或清平官或大軍將兼任。外算官領六曹,凡六曹該行下的公事文書,由外算官與本曹出文牒行下。六曹相當於唐朝的六部,名稱是兵曹、戶曹(管戶籍)、客曹、法曹、士曹(管營造工程)、倉曹(管財政)。六曹長有功績,得升大軍將。大軍將在內隨同清平官議政,出外鎮守重要城鎮,任節度使,積有功績,得升清平官。

地方官制——地方組織是以洱海地區為中心,分為十(音簡jiǎn相當唐朝的州)六節度。邆川城(大理自族自治州東南)、龍口城(大理縣北)、大厘城(大理縣喜州)、太和城(大理縣太和村)、羊苴咩城(咩音miē大理縣)為一組,分設三:邆川城力賧,大厘城,龍口城為史,太和城、羊苴咩城為陽。南詔國王往來居住,五處如一。此外,白崖(又名勃弄,大理縣東南紅岩)為國王親屬所居,亦為官員分田所在;趙川(大理縣)東南為親近國王的白蠻所居,亦即南詔主要官員的家族所居;蒙舍(巍山彝族回族自治縣)為南詔的發祥地。以上稱六,是南詔國家直接統治的地區。六以外,東有雲南(祥雲縣)和品澹(祥雲縣西品甸),西有蒙秦臉(漾濞縣),北有牟和(洱源縣北蒙次和村),為拱衛中心地區的重鎮,亦為洱海地區的門戶,由國王的子弟鎮守。以上共十。各地方凡一百家設總佐一人,一千家設理人官一人,一萬家設都督一人。南詔有會川、通海兩都督。

六個節度使卒兵分駐外圍要害地方,統治六詔以外的諸部落。弄棟節度使駐弄棟城(姚安縣),管諸族部落。境內不許漢人居住,原來住在姚州的漢人都被遷徙到遠處。永昌節度使駐永昌城(保山縣)。永昌是古哀牢族(烏蠻別種)居地,南詔國王的始祖舍龍來自哀牢,南詔與哀牢有良好關係。南詔全國常備兵數為三萬,永昌鎮就有兵一萬,其中一部分當是哀牢人,另一部分是勇健善斗的望苴子,也是烏蠻別種。永昌鎮擁重兵監視西爨,又管轄金齒、漆齒、銀齒、繡腳、穿鼻、裸形、磨些、望外喻等落後部落。這些部落要通過三譯四譯,才能與南詔言語相通。銀生節度使駐銀生城(景東縣),轄區直到今西雙版納傣族自治州一帶,督轄朴子、長鬃等數十族。南詔遷徙弄棟鎮境年漢族人到遠處,很可能是指與唐境隔絕的永昌銀生兩鎮。漢族人受虐待,自然很痛苦,但因此散播漢文化的影響,對落後部落是有益的。劍川節度使駐鐵橋城(劍川縣北),管轄浪加萌、於浪、傳袞、長褌(音坤kūn)、磨些、朴子、河人、弄棟等十餘族。拓東節度使駐善闡府(南詔別都,昆明市),管轄東爨烏蠻三十七部。七九四年,南詔擊敗吐蕃,遷施蠻、順蠻、磨些蠻、茫蠻、弄棟蠻、漢裳蠻(蠻化的漢人)等數萬戶到拓東鎮,充實雲南的東北境。麗水節度使駐麗水城(在騰衝縣西),管轄金齒、漆齒、繡腳、繡面、雕題、僧耆等十餘族。六節度使對外是劍川、麗水兩鎮防吐蕃,拓東、弄棟兩鎮防唐劍南,對內是六鎮都管轄境內諸族。看諸族名號,可知許多是非常落後的部落,南詔國行施統治權,自然要和諸族接觸,在接觸中諸族接受一些較高的文化,改革一些野蠻的“故俗”,節度使用兵力迫脅,破壞諸族的閉塞生活,比起唐朝的羈魔政策,終究是一件好事。

兵制——南詔國採用唐均田制、府兵制,文武官員和自由民都受到耕地,也都負擔服兵役的義務。丁壯人當戰兵,有馬的人當馬軍。器械各兵自備。軍事組織以鄉兵為主,按照居地遠近,編為東南西北四個軍,每軍置一將,統帶一千人或五百人。統帶四個軍的軍官稱軍將。各地方人口有多有少,編成的軍也多少不等,因之管軍的府,有大府、中府、下府、小府四級的區別。每年十、十二兩月,農事完畢,兵曹長行文書到境內諸城邑村谷,各依四軍的編制,集合隊伍,操練武藝,檢查器械。挑選最精銳的鄉兵作前鋒,稱為羅苴子,每百人置羅苴佐一人統帶。四軍各有羅苴子,無論操練或作戰,總走在最前列。有敵人從某方入境,即由某方的軍抵禦。出兵征戰,以二千五百人為一營(即軍將所統率的四軍,其中一軍一千人,三軍各五百人),每兵攜帶糧米一斗五升,魚乾若干,此外別無給養。因為帶糧不多,急求決戰,軍法規定兵士前面受傷,允許治療,如背後受傷,即行殺戮。行軍出國境後,不禁止搶掠,鄰國的人口、糧食、牛羊都成了南詔軍的掠奪對象。南詔出兵攻鄰國,通常要徵發更落後的諸族來助戰。望苴子蠻最強悍,凡大將出兵,望苴子蠻照例作前驅。其餘如裸形、金齒、黑齒、銀齒、繡腳、繡面、穿鼻、長鬃、棟峰、茫、桃花、朴子等族,也被用來作衝鋒兵,南詔兵在後面監陣,斬殺作戰不力的人。南詔兵制顯然是自衛性質,但軍隊一出國境,卻是可怕的破壞者。

七五六年,唐玄宗避難在成都。吐蕃棄松德贊贊普看到機會可乘,命令閣邏鳳攻唐嶲州。閣邏鳳派出大軍將六人、清平官一人率大軍會同吐蕃軍進攻,奪取會同軍(四川會理縣),進據清溪關(四川越嶲縣北、大渡河南)。南詔占領大塊唐土地,地上的人畜財物,照《南詔德化碑》說“子女玉帛,百里塞途;牛羊積儲,一月館穀”,也就是說儘量搶劫,地上一空如洗。七五七年,又進攻唐境,再破越嶲,唐都督被擒,唐兵全部被擄。南詔兩次取勝,頗立聲威,西服尋甸、裸形諸族,南敗驃國(驃音票piào在緬甸境),儼然成為西南的強國。

閣邏鳳開始建立制度,集合諸族,成立一個國家,這是諸族社會的大進步。南詔境內最落後的族,如尋傳蠻,居住怒江上游一帶,披波羅皮(虎皮)當衣服,射殺野豬,生食其肉;又如棵形蠻,也被稱為野蠻,居地在尋傳的西邊。這種人造巢或穴,散居在山谷中,無君長,用木皮蔽形體。男少女多,婦女五人或十人共同養活一個丈夫,丈夫整天持弓守巢穴,婦人入山林采蟲、魚、果、菜、螺、蜆等物。這類極原始的人群和文化比較高些的部落,南詔都收入版圖,開闢道路,建置城邑,設立起統治機構,說是要“革之以衣冠,化之以禮義”(《德化碑》)。山林中人因此接觸一些文明景象,增加一些生活常識,得益還是不小的。

七七八年,閣邏風死,孫異牟尋嗣位。七七九年,南詔吐蕃合兵十萬,分三路攻唐劍南,企圖奪取成都。唐德宗派遣大將李晟、曲環率北方兵數千,聯合當地唐兵,大破吐蕃南詔軍,收復被吐蕃占去的維(四川理縣)茂(四川茂縣)二州,追擊南詔軍過大渡河。吐蕃南詔軍死八九萬人。吐蕃南詔二國所以一時稱強,主要由於唐內亂不能兼顧邊事,如果唐認真出兵,二國當然不是唐的敵手。二國戰敗後,吐蕃悔怒,南詔恐懼,雙方關係開始發生變化,吐蕃改封南詔國王為日東王,取消“兄弟之國”的地位,要求確定君臣關係。

吐蕃在南詔徵收重稅,險要處設立營堡,還要南詔每年出兵助防。異牟尋感到依附吐蕃的害處。清平官鄭回,本是唐西滬縣令,閣邏鳳破嶲州,鄭回被俘。閣邏風器重他有學問,賜號為蠻利,使教王室子弟讀書,授權得責打生徒,因此威望很高,後來做清平官,甚得信任。鄭回勸異牟尋說:唐朝有禮義,很少求索財物,不象吐蕃貪婪不知滿足。如果歸附唐朝,可免出兵助吐蕃戰守,利莫大於此。異牟尋同意他的建議,暗中謀劃,不敢公開反吐蕃。

唐劍南節度使韋臯是一個能幹的地方長官。他知道南詔有意歸唐,積極施加壓力和勸誘,並且壓倒吐蕃在南詔的勢力。七九三年,異牟尋決定歸唐,遣使者分三批到成都表示誠意,願為唐作藩臣。七九四年,唐遣使者崔佐時到羊苴咩城,在點蒼山會盟。盟辭大意是唐南詔各守疆界,不相侵犯,保持和好關係,南詔不與吐蕃私下交通。此次結盟,鄭回是有力的促成者,他助唐朝達到孤立吐蕃的目的,也助南詔取得保境自立的權利,比依附吐蕃時大有改進。會盟後,異牟尋發兵襲擊吐蕃,大破吐蕃軍於神川(雲南境內金沙江),取鐵橋等十六城,得降眾十餘萬人。征服施、順、磨些等部,遷數萬戶充實弄棟鎮。吐蕃傾全部兵力來攻劍南和南詔,八○一年,韋臯與異牟尋合力,大破吐蕃軍。南詔生擒吐蕃軍統帥論莽熱,大有俘獲,向朝廷獻論莽熱。

南詔附唐,得唐助力,獲前所未有的大勝利。此後,吐蕃衰弱,不再進攻,唐守盟誓,也無力出兵干涉,外面沒有強鄰,南詔才成為西南的強國。

八○八年,異牟尋死,子尋閣勸立。尋閣勸自稱驃信(國王稱號)。八○九年,尋閣勸死,子功龍晟立。八一六年,弄棟節度使王爵蒙嵯巔殺勸龍晟,擁立勸龍晟弟勸利。南詔自戰勝吐蕃以來,節度使權力逐漸增大,殺國王就是武人權重的表現。勸龍晟即位時年僅十二歲,勸利僅十五歲,幼君相繼在位,也是武人伸張權力的機會。武人得勢不是起內亂就是開邊釁,蒙嵯巔開始變保境自立為向外攻掠,此後南詔乘唐朝衰弱,經常攻入唐境,武人勢力愈大,蒙氏王朝也就在強臣控制下歸於滅亡。

劍南節度使杜元穎是個貪婪昏庸的老官僚,邊境上毫無防備。八二三年,勸利死,弟豐祐立。八三○年,蒙嵯巔發動全國兵力,攻入成都,擄去子女百工數萬人及財物無數。蒙嵯巔驅被俘民眾到大渡河邊,告民眾說,河南岸就是南詔境,允許你們哭別你們的故鄉故國。民眾都痛哭,幾千人跳水自殺,這次擄掠,自成都至越嶲,八百裡間人畜財物,蕩然無存,蜀人說“西戎尚可,南蠻殘我”。南詔繼吐蕃之後,為唐邊境大患,行為比吐蕃更貪殘,因為南詔軍只有一個搶掠的目的。蒙嵯巔怕唐出兵討代,送給吐蕃金帛及蜀俘二千人,謀合力抵禦唐軍。唐文宗準許南詔求和,立約互不相侵,又用李德裕為劍南節度使,整頓邊防,訓練士卒,防南詔再來攻掠。南詔獲得大量工匠,從此手工業發達,與蜀地不相上下。吐蕃早在七七九年,與異牟尋合兵攻成都,企圖俘獲全部工匠送到邏娑城,現在得蜀俘二千人,也算是意外收穫。痛苦無告的只是蜀地民眾,無端被腐朽統治者斷送,永遠做兩國的手工業奴隸。八三二年,南詔攻掠驃國,擄獲三千餘人,隸配拓東鎮。

唐宣宗時,安南經略使李琢貪暴自私,虐待居民,南詔拓東節度使暗結某些部落,侵擾安南境。八五九年,豐祐死,子酋龍(也寫作世隆)立。酋龍自稱皇帝,改國號為大禮。勇將段宗牓殺攝政蒙嵯巔,南詔政權落入段氏手中。

八六○年,安南引南詔兵合三萬餘人,乘虛攻破唐安南交趾城。唐兵收復安南。八六一年,南詔兵攻破邕州,擄掠人口,原有居民,什不存一。八六二年,南詔又攻安南,見唐有備,引兵退去。不久,南詔兵合桃花、茫、裸形等部共五萬人攻安南。八六三年,攻破交趾城。南詔兩次破安南,唐人被殺被俘不下十五萬。南詔使善闡節度使楊思縉率兵二萬守安南,唐退守嶺南。八六六年,唐安南都護高駢大破南詔軍,殺三萬親人,南詔敗軍逃走。唐懿宗命安南、邕州、西川諸軍各保疆界,不得進攻南詔,又遣使去勸導說,南詔如願恢復和約,唐一切不追問。當時唐朝已經全部腐朽,迫近崩潰,邊境大小地方官無不貪暴昏懦,朝廷儘管說各守疆界,地方官依然為私利製造邊釁。八六九年,南詔軍入侵西川,攻破沿路州縣。八七○年,圍攻成都。直到八七五年,高駢為西川節度使,才驅逐南詔軍過大渡河,收復所失州縣。八八○年,唐宰相盧攜等總結南詔的攻掠說,“自鹹通(八六○年)以來,蠻(南詔)兩陷安南、邕管,一入黔中,四犯西川,徵兵運糧,天下疲弊,逾十五年,租賦太半不入京師,三使、內庫由茲空竭,戰士死於瘴厲,百姓困為盜賊,致中原榛杞,皆蠻故也”。從表面看,唐朝的加速崩潰,與南詔入侵確有關係,但招致南詔禍亂的根本原因卻是唐朝的極度腐朽,這一點,盧攜等人是不敢正視的。

八九七年,南詔皇帝法在善闡城被人殺死,子舜化立。九○二年,舜化死,舜化的兒子不滿一歲,權臣鄭買嗣掌國政,殺舜化子,起兵殺蒙氏親族八百人,滅南詔。

南詔自七三八年皮邏閣統一六詔起至九○二年鄭買嗣滅南詔,首尾凡一百六十五年。

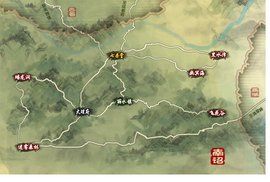

疆域

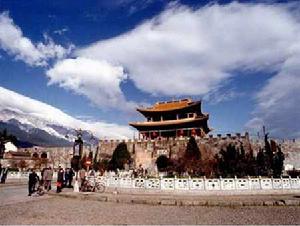

南詔在今雲南一帶,洱海地區是南詔的首府所在地,以大厘城(今大理)為中心的十瞼(賧)是南詔的政治、社會、經濟、文化的中心。這十賧是:雲南賧(今祥雲、賓川)、品澹賧(今祥雲縣城)、白崖賧(今彌渡紅崖)、趙川賧(今大理鳳儀)、蒙舍賧(今巍山)、蒙秦賧(今漾濞)、邆川賧(今鄧川)、大和賧(又作矣和賧,今大理太和村)、苴咩賧(今大理古城)、大厘賧(又作史賧,今大理喜州)。

南詔鼎盛時期的疆域,東面包括兩爨,東南到達安南,西北連線吐蕃,南面和女王國(女王國的國都在今泰國的南奔)接界,西南河驃國(驃國的政治中心在今緬甸曼德勒一帶)接界,北抵大渡河,東北抵黔、巫(今貴州和四川的長江南岸)。

經濟與社會

在南詔統一以前,農業在西洱河蠻的經濟生活中已占主導地位,農作物有稻、麥、粟、豆等,耕種方式、收穫產量與中原大體相同。蒙舍詔和蒙嶲詔雖屬生產較落後的烏蠻,但社會經濟也以農業生產為主,他們所在的陽瓜州(今巍山)土地肥沃,適宜稻禾的生展,又有大池塘,周圍達數十里,盛產魚及菱芡等物,當地“邑落人眾,蔬菜水菱之味,則蒙舍尤殷”。

自南詔統一,公元八世紀中葉起,南詔的大部分地區,北起曲州(今昭通)、靖州(今威寧),南到宣城(今元江);東起石城(今曲靖),經滇池、洱海,西至永昌(今保山),“邑落相望,牛馬被野”,

皆以農業為主,耕耘水田,種植稻穀,兼種豆、麻、黍、稷。水稻每年一熟,收穫後栽種大麥,在岡陵上種植小麥,小麥與大麥同時收刈。除農田生產外,還栽植桑、柘、麻、竹、桃、李、橘、木棉、荔枝、檳榔、椰子等。“村邑人家,柘林多者數頃,聳千數丈。”

柘林用以養柘蠶,用柘蠶的繭抽絲,可紡絲綾織為帛及絹。男耕女織,栽桑養蠶已成為典型的家庭經濟模式,盛稱“家繞五畝之桑,國貯九年之廩”。

煮鹽業在南詔經濟中占有相當重要的地位,有安寧(今昆明安寧)、瀘南、昆明(今四川鹽源)等鹽井。製鹽方法落後,先取鹹水澆在柴禾上,用火將柴燒成炭,再從炭上取鹽。

南詔對臣下實行分封授田制度。清平官以下,都有官給分田,上官授田十雙,相當於漢制半頃;上戶授田三十雙,相當於漢制一頃五十畝。中戶、下戶各有差降。得到分田的官員或人戶,除下戶可能自耕外,都把田交給“佃人”耕種,每一佃人所佃租耕種的田地多少不等。

由於南詔社會生產力較為發展,主要農業區的生產已和中原接近,所以,南詔社會儘管存在或多或少的奴隸制因素,但從公元八世紀中葉後,封建領主已成為主導的生產關係。

國王世系

第一代王

細奴羅(617-674),又名獨邏、獨邏消,舍尨之子。649-674年在位。

第二代王

邏盛(634-712),又名邏盛炎,細奴邏之子。674-712年在位。

第三代王

盛邏皮(672-728),邏盛之子。712-728年在位。

第四代王

皮邏閣(697-748),盛邏皮之子,唐朝賜皮邏閣名歸義。

728-748年在位。

第五代王

閣羅鳳(712-778),皮邏閣之子。748-778年在位。

第六代王

異牟尋(754-808),閣邏鳳之孫,鳳伽異之子。778-808年在位。

第七代王

尋閣勸(777-809),又名新覺勸,異牟尋之子。808-809年在位。

第八代王

勸龍晟(797-816),尋閣勸之子。809-816年在位。

第九代王

勸利晟(801-824),又名勸利,勸龍晟之弟。816-824年在位。

第十代王

豐佑(817-859),勸利晟之子。824-859年在位。

第十一代王

世隆(843-877),又名酋龍,豐佑之子,859-877年在位。

第十二代王

隆舜(860-897),又名法,世隆之子。877-897年在位。

第十三代王

舜化貞(876-902),897-902年在位。

國王世系表

舍龍—細奴邏(六四九年——六七四年)—邏盛炎(在位年不明)—炎閣(在位年不明)—(弟)盛邏皮(在位年不明)—皮邏閣(唐賜名蒙歸義,?——七四八年)—閣邏鳳(七四八年——七七八年)—(孫)異牟尋(七七八年——八○八年)—尋閣勸(八○八年——八○九年)—勸龍晟(八○九年——八一六年)—(弟)勸利(八一六年——八二三年)—(弟)豐祐(八二三年——八五九年)—酋龍(世隆,八五九年——八七七年)—法(隆舜,八七七年——八九七年)—舜化(八九七年——九○二年。

鄭買嗣又名(同昶),鄭回的七世孫。鄭回也叫王蠻利,王是爵號,他的子孫自然列入貴族,參與政治。降舜時鄭買嗣執掌政柄,舜化時為宰相,養成奪國的勢力。滅南詔後改國號為大長和,其他制度不改。“長和”名稱正反映當時貴族間爭奪權利,很不和好。南詔戰勝吐蕃,尤其是攻唐大有俘獲,武人得勢,擁兵自雄,向外攻掠轉為內部互相爭奪。自長和國至大理國,對內地朝廷采深閉固拒的態度,政治上很少有往來,更不敢有軍事行動,原因是內部爭奪劇烈,如果被內地朝廷干涉,弱小國家是無法對抗的。九六五年,宋將王全斌滅後蜀國,請乘勝攻雲南,宋太祖正在集全力穩定內部,不敢進取,在地圖上用玉斧畫大渡河以西說,河外不是我的土地。雲南與宋朝都因為內部欠穩,彼此隔絕了三百餘年。

鄭買嗣傳位至孫鄭隆亶時,東川節度使楊乾貞殺鄭隆亶,滅大長和國。

鄭是(?——九二六年)一鄭隆亶(九二六年——九二八年。

楊乾貞滅大長和國,擁立趙善政為驃信,國號大天興,又名興源國。九二九年,楊乾貞廢趙善政自立,改國號為大義寧。楊趙都是白蠻大姓,鄭買嗣殺蒙氏親族,烏蠻失勢,白蠻人相繼得國。九三七年,通海節度使段思平滅大義寧國。

段思平是白蠻貴族,《南詔德化碑》上列名首位的大臣段忠國(原名儉魏),就是段思平的六世祖。段氏自稱先世是武威郡(涼州)人,段氏很可能是蠻化的漢人。楊乾貞要殺害段思平,段思平得舅父爨判和友人高方素(趙善政舊臣)的保護,並向東方黑爨、松爨三十七部借兵,在石城(曲靖縣)會師,以董迦羅為軍師,攻入太和城,建立大理國。

三十六部多數是烏蠻,也有幾部是瑤人。楊乾貞滅鄭氏,段思平滅楊氏,都依靠三十七部的助力。段思平得國,首先免除三十七部的徭役,立盟誓互保和好。三十七部居地在滇池東、北、南三方,大理國疆域,與南詔略同,實際勢力卻局限在以洱海為中心的雲南西部,不再象南詔那樣敢於向外攻掠了。

大理國王位傳至段連義時,臣楊義貞廢段氏,自立為廣安皇帝。四年後,段氏臣高智升遣子高升泰起東方兵(當即三十七部兵)滅楊氏,擁立段壽輝。一○九九年(宋哲宗元符二年),段壽輝讓位給高升泰。高升泰改國號為大中國。高升泰死,子高泰明又讓位給段正淳,改國號為後理國。其時東方三十七部已獨立,屢與後理國作戰。高氏專權,國人稱為高國主,波斯、崑崙等國商人來通商,都得先見國主。高氏退還王位,名義上不敢廢段氏,大概與東方三十七部的反對高氏有關。一一一六年(宋徽宗政和三年),後理國王段和譽遣使來朝貢,宋徽宗封段和譽為大理國王。一一七三年,大理國遣使人李觀音得等二十三人到邕州議通商。一二五三年,元憲宗命忽必烈率兵入雲南,擒段興智及高泰祥,滅大理國。雲南與內地脫離以至隔絕,前後凡三百餘年,唐宋兩朝都無力改變這個局面,元朝消滅雲南割據者,用兵順利,沒有遇到較大的抵抗,說明雲南各族民眾厭棄段氏高氏的割據,願意與內地統一起來,因為提高了的經濟和文化,更需要與內地聯繫,不允許統治階級長期保持人為的分裂。

大理國自段思平至段興智,凡二十二主,三百十七年。歷史上一般將段思平之前統稱南詔。

七三八年南詔皮邏閣統一六詔至一二五三年大理國滅亡,凡五百十六年。