子宮平滑肌肉瘤

子宮平滑肌肉瘤子宮平滑肌肉瘤主要來源於子宮肌層的平滑肌細胞,可單獨存在或與平滑肌瘤並存,是最常見的子宮肉瘤。從理論上講,子宮平滑肌肉瘤可分為原發性和繼發性兩種,有學者認為從臨床上和病理學檢查上很難區分肉瘤是原發還是繼發,不主張將平滑肌肉瘤分為原發性和繼發性。

流行病學

子宮平滑肌肉瘤是最常見的子宮肉瘤,占所有子宮肉瘤的50%~60%。可發生於任何年齡一般為43~56歲平均發病年齡為50歲,絕經前占48%,絕經後占52%,圍絕經期占5%。

病因

原發性平滑肌肉瘤發自子宮肌壁或肌壁間血管壁的平滑肌組織。此種肉瘤呈瀰漫性生長、與子宮壁之間無明顯界限,無包膜。繼發性平滑肌肉瘤為原已存在的平滑肌瘤惡變據統計子宮肌瘤約有0.5%惡變為肉瘤,在多發性肌瘤中可僅有個別肌瘤惡變。肌瘤惡變常自瘤核中心部分開始,向周圍擴展直到整個肌瘤發展為肉瘤,此時往往侵及包膜。有文獻報導,部分患者因有良性疾病或惡性腫瘤而接受放射治療的歷史,大多數發生在放射治療10年以後。

發病機制

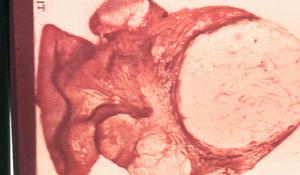

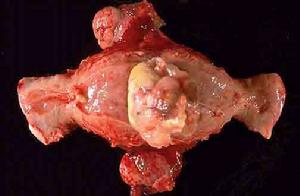

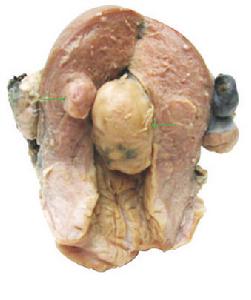

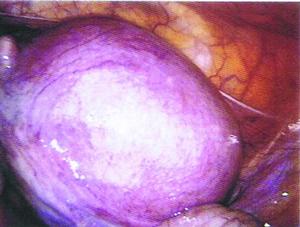

圖1

圖11.大體標本檢查

(1)子宮常增大一般呈均勻性增大,也可不規則增大質軟。

(2)腫瘤多數為單個,體積較大,以肌壁間多見,漿膜下和黏膜下少見。

(3)腫瘤可有清楚的假包膜,也可瀰漫性生長,與肌層界限不清。

(4)切面:由於腫瘤生長迅速,可出現出血、壞死,切面呈魚肉狀典型的鏇渦結構消失,有灶性或片狀出血或壞死時,很難與子宮肌瘤紅色變性區分。

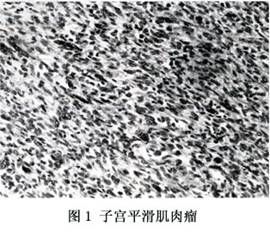

2.鏡下特徵 子宮平滑肌肉瘤顯微鏡下主要有4個特徵。

(1)細胞異常增生:平滑肌細胞增生活躍,排列紊亂鏇渦狀排列消失。

(2)細胞異型性:細胞大小形態不一致,核異型性明顯,染色質多、深染、分布不均,根據細胞形態可分為梭形細胞型、圓形細胞型、巨細胞型及混合型。

(3)病理性核分裂象:腫瘤組織核分裂象多見,根據核分裂象多少可分為高分化和低分化,以核分裂象≥5個/10HPFs(高倍鏡視野)為低度惡性子宮平滑肌肉瘤以核分裂象≥10個/10 HPFs為高度惡性子宮平滑肌肉瘤。

(4)壞死:腫瘤細胞有3種壞死即凝固性壞死(coagulatiate tumor cell necrosis)、透明性壞死(hyalinenecrosis)和潰瘍性壞死(ulcerative necrosis)。平滑肌肉瘤以凝固性壞死為主,其特徵為壞死灶與周圍組織的轉變突然其間無肉芽組織或透明變性的結締組織為中間帶。有學者認為組織壞死是診斷子宮平滑肌肉瘤的不可或缺的指標(圖1)。

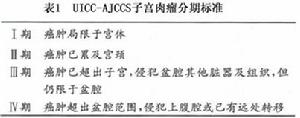

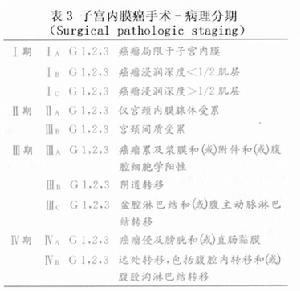

表1

表13.臨床分期 子宮平滑肌肉瘤一般按國際抗癌協會(UICC-AJCCS)子宮肉瘤的分期標準進行臨床分期,見表1。由於該分期未將腫瘤侵肌深度、淋巴結受侵、血管淋巴管內瘤栓等列入分期中對指導臨床治療和預後判定有一定的局限性。近年來有人主張參照1988年國際婦產科聯盟(FIGO)的子宮內膜癌手術病理分期標準,將術後病理診斷列入分期中對臨床的指導意義較大,但因子宮平滑肌肉瘤病灶本身就在子宮肌層,無法準確判定侵肌深度因此Ⅰ期的分期標準並不適合有一定的局限性。因此,多數學者主張子宮平滑肌肉瘤的Ⅰ期不再分亞期。

國際婦產科聯盟(FIGO)規定,於1989年10月以前對子宮內膜癌按1971年之規定進行臨床分期對無法手術而行單純放療者或先放療後手術者仍用1971年臨床分期(表2)。

FIG0於1988年10月推薦使用子宮內膜癌之手術-病理分期法(表3)。

(1)有關分期的規定:

①由於子宮內膜癌現已採用手術分期以前使用的分段診刮來區分Ⅰ期或Ⅱ期方法不再套用。

②少數病人開始選用放療仍使用1971年FIGO通過的臨床分期但應註明。

③肌層厚度應和癌侵犯的深度一起測量。

組織病理學分級:

G1:非鱗狀或桑葚狀實性生長類型≤5%

G2:非鱗狀或非桑葚狀實性生長類型占6%~50%。

G3:非鱗狀或非桑葚狀實性生長類型>50%。

(2)病理分級的注意事項:

①重視核不典型性,若與結構分級不相符合時,分級上應將G1或G2提高一級。

②對漿液性腺癌、透明細胞腺癌和鱗狀細胞癌分級應首先考慮核的分級

③有鱗狀成分的腺癌,應按腺體成分的核分級來定級。

臨床表現

表2

表21.症狀 子宮平滑肌肉瘤一般無特殊症狀,可表現為類似子宮肌瘤的症狀。

(1)陰道不規則流血:陰道不規則流血為最常見的症狀,往往持續流血多天,量多或量少,還可伴有突然陰道大量流血,可發生於2/3的患者。

(2)下腹疼痛、下墜等不適感:約占半數以上患者,由於肉瘤發展快,腫瘤迅速長大,常出現腹痛。這是由於腫瘤過度膨脹或瘤內出血、壞死或肉瘤侵犯穿透子宮壁,引起漿膜層破裂出血而發生急性腹痛。

(3)腹部腫塊:子宮肌瘤迅速長大且在下腹部觸到腫塊時應考慮子宮肉瘤的可能,特別是絕經後肌瘤不萎縮,或反而又增大時,應考慮為惡性可能。

(4)壓迫症狀:腫物較大時則壓迫膀胱或直腸,出現尿急、尿頻尿瀦留便秘等症狀如壓迫盆腔則影響下肢靜脈和淋巴回流,出現下肢水腫等症狀。

(5)其他症狀:肉瘤晚期可出現消瘦全身乏力、貧血、低熱等症狀,如轉移到肺,則咳嗽、咯血。如轉移到腦,則出現頭痛、下肢癱瘓等症狀

有資料顯示:子宮平滑肌肉瘤的常見症狀有陰道不規則流血(67.2%)、陰道排液(23.9%)、腹部包塊(37.3%)、下腹痛(26.4%)和壓迫症狀(22.4%)。

2.婦科檢查:

(1)子宮平滑肌肉瘤可位於子宮黏膜下肌層及漿膜下或闊韌帶內比子宮肌瘤質軟,可與子宮肌瘤同時存在

(2)子宮肉瘤生長迅速尤其在絕經後,如原有子宮肌瘤生長突然加快,應考慮惡性的可能。

(3)晚期患者可轉移到盆腔和腹腔各臟器,可出現腹水。

3.轉移 子宮平滑肌肉瘤的轉移途徑主要有以下3種。

(1)血行播散:是主要轉移途徑通過血液循環轉移到肝臟、肺臟等處因此,子宮平滑肌肉瘤的肝、肺等遠處轉移較多見,臨床隨訪複查中,應密切注意。

(2)直接浸潤:肉瘤可直接侵及肌層,甚至到達子宮的漿膜層引起腹腔內播散和腹水。

(3)淋巴結轉移:相對較少,尤其在早期階段更少,因此有人主張早期患者不必一律行淋巴結切除術。

併發症

2/3患者在發生大出血、之後出現貧血可繼發感染、復發及遠處轉移。

診斷

診斷

診斷1.依據病史診斷

(1)子宮平滑肌肉瘤的症狀無特異性,因此術前診斷頗為困難

(2)有子宮肌瘤病史,子宮增大迅速,尤其是絕經後不僅未縮小,反而不斷增大,或伴陰道出血、腹痛等症狀,應考慮子宮肉瘤的可能性。

2.體徵診斷

(1)盆腹腔包塊,或有腹水、腹痛和腰痛。

(2)婦科檢查腫塊可硬可軟,表面可不平或呈結節樣。

但是長期以來,子宮平滑肌肉瘤的診斷標準並非統一。有學者認為在腫瘤最活躍區作核分裂象計數,以10個/HPFs為區分良惡性的標準。但也有學者提出,肉瘤的診斷不應僅憑核分裂象的多少而診斷應根據腫瘤細胞增生的密度、細胞異型性程度以及核分裂象的多少三項來診斷當腫瘤細胞豐富、細胞程度異型伴核分裂象在5個/10HPFs以上;或中、重度異型伴核分裂象超過2個/10HPF;或腫瘤細胞侵犯肌層或脈管有病理性核分裂象時,均可診為子宮平滑肌肉瘤。

近年來,婦科病理學家認為診斷子宮平滑肌肉瘤不僅要考慮腫瘤細胞增生程度、細胞異型性以及核分裂象而且更重要的是腫瘤的凝固性壞死,單憑任何一項指標都無法診斷子宮平滑肌肉瘤,應綜合上述4項指標,才能作出診斷。

關於平滑肌肉瘤惡變的問題,有學者認為子宮肌瘤可繼發肉瘤變其提出繼發性平滑肌肉瘤有以下特點:

①惡變常由肌瘤中央開始,周邊區域仍為良性表現。

②多發性肌瘤中常只有1~2個發生肉瘤變,其餘仍為良性

③肉眼及鏡下觀常可以見到假包膜。

④鏡下可在同一張切片或同一個腫瘤中可發現肉瘤病灶和良性肌瘤的結構。

鑑別診斷

症狀

症狀以下幾種情況很容易與子宮平滑肌肉瘤混淆,需進行鑑別。

1.惡性潛能未定型平滑肌瘤(smooth muscle tumors uncertain malignant potential,STUMP)

診斷標準:符合以下任何一條即可診斷STUMP。

(1)細胞輕中-度異型性,核分裂象5~10個/10HPFs無細胞凝固性壞死;

(2)核分裂象≥15個/HPF,但無細胞密集和異型性;

(3)核分裂象較少,且有不正常核分裂象和腫瘤細胞凝固性壞死。

惡性潛能未定型平滑肌瘤的診斷標準尚未統一,Peter(1994)等回顧性分析了50例曾診斷為子宮平滑肌肉瘤患者,其中32例仍為肉瘤3例為平滑肌瘤15例診斷為惡性潛能未定型平滑肌瘤,與肉瘤組比較,惡性潛能未定型平滑肌瘤組的復發率、死亡率均較低,復發後仍可長期存活但有不確定性多變的臨床過程年齡、病灶大小、絕經與否及流式細胞學測定DNA等均不能預測其臨床過程,化療未顯示有效,手術切除復發轉移病灶可提高生存時間。

2.上皮樣平滑肌腫瘤(epithelioid smooth muscletumor) 又稱平滑肌母細胞瘤(1eiomyoblastoma)或透明細胞平滑肌腫瘤(clear cell smooth muscle tumor)。少數為良性,多數為惡性或潛在惡性形態上很難區分良惡性,單純上皮樣平滑肌瘤極少多伴有梭形細胞平滑肌肉瘤,因此,臨床上應多作切片檢查常能找到典型的肉瘤病灶。

病理特徵

特徵

特徵(1)大體像平滑肌瘤,但無編織狀結構,界限不清。

(2)瘤細胞多為多角形或圓形,瀰漫成片或排列成巢、索或叢狀,瘤細胞胞漿透明核圓或卵圓,核形較規則,核分裂較少一般少於3個/HPFs。

(3)瘤細胞可侵犯周圍肌層但很少侵犯血管。

3.黏液樣平滑肌肉瘤(myxoid leiomyosarcoma) 是一種罕見的特殊類型子宮平滑肌肉瘤。該瘤的特點為腫瘤切面呈膠樣,缺乏平滑肌瘤形態鏡下形態良好,細胞少,間質黏液性變,核分裂少,但腫瘤呈浸潤生長,幾乎全是惡性。

4.良性轉移性平滑肌瘤(benign metastasizing leiomyoma) 較罕見,患者同時有多發性平滑肌瘤,肌瘤可轉移至肺、腹膜後、縱隔淋巴結、骨和軟組織等最常見的轉移部位是肺,肺內有一個或數個平滑肌瘤結節,大者可達10cm,界限清楚,可有囊性變。亦有人認為良性轉移性平滑肌瘤是一種低度惡性的平滑肌肉瘤,臨床上表現為良性過程,但可發生轉移。患者可表現為曾有子宮肌瘤手術史,術後數年出現肺內病變但子宮和肺內病變均為良性。其發病原因有幾種學說:①醫源性擴散;②靜脈內平滑肌瘤病發生肺栓塞所致;③初次手術的子宮肌瘤為惡性,未進行連續切片,未發現小的平滑肌肉瘤病灶;④肺源性平滑肌瘤。

與肺內原發性平滑肌瘤相鑑別:①良性轉移性平滑肌瘤伴有子宮內多發肌瘤,盆腔內和腹膜後淋巴結轉移;②妊娠時縮小,絕經後停止生長,並逐漸萎縮。因此,認為良性轉移性平滑肌瘤系雌激素相關性腫瘤可選用抗雌激素藥物治療。

5.播散性腹膜平滑肌瘤病 腹膜播散性平滑肌瘤病(1eiomyomatosis peritonealis disseminata)是一種形似惡性,實質上卻是良性的平滑肌瘤病。其特點是平滑肌瘤呈多發性、良性增生。子宮有肌瘤同時在腹膜、大網膜腸系膜、腸管、卵巢及盆腔各器官的表面有多發的大小不等的結節,小者直徑為1~8mm,大者直徑可達8cm。外觀似惡性種植,部分患者不伴發子宮肌瘤。發病原因有二種說法:①肌瘤多中心發生,與雌激素過高、孕激素過低有關雌激素可能是其誘發因素。雌激素刺激腹膜上皮下間充質細胞化生而來。此說法目前被大多數學者承認。②轉移性種植此觀點目前已不成立,因為結節均在腹膜上皮下,且無腹膜外轉移。

顯微鏡檢查可見結節為梭形平滑肌細胞組成肌束交織呈漩渦狀排列,瘤細胞大小一致,無非典型改變。無巨細胞形成,無核分裂象或偶見,無血管受侵犯現象,組織學上呈良性。行全子宮及雙附屬檔案切除後,病變可退縮。已報導的病例發現,部分病人的病情可自然轉歸,但也可復發復發後仍為良性除手術外,無須特殊治療

具有以下特點:

(1)盆腹腔髒壁腹膜布滿大小不等的平滑肌瘤結節,圓形,腹膜呈結節狀或片狀增厚。

(2)鏡下形態為良性平滑肌瘤,無核異型性和分裂象。

(4)約1/5患者的肌瘤結節附近伴有子宮內膜異位。

(5)妊娠後或卵巢切除後肌瘤能完全或部分消失說明此病為激素依賴性。

(6)其發病機制可能是腹膜下間質細胞化生轉化形成,70%病例為妊娠婦女或用外源性激素者。

6.靜脈內平滑肌瘤病(intravenous leiomyomatosis) 是少見的肌瘤,多發年齡42~45歲,約40%患者有月經異常,且伴有慢性盆腔痛

關於此種病變發生的原因有兩種學說:①來源於靜脈壁的平滑肌組織,增生後突入靜脈腔;②來源於子宮的平滑肌瘤,肌瘤組織侵入靜脈生長並發展,此種情況多同時有子宮肌瘤存在。

據統計,約75%靜脈內平滑肌瘤病的病變不超出闊韌帶範圍,25%病變擴展超出闊韌帶。如果病變擴展到下腔靜脈和右心房,則往往導致死亡。

腫瘤具有以下特徵:

(1)肌瘤主要生長在靜脈內,常沿子宮靜脈延伸至子宮外靜脈如卵巢靜脈、陰道靜脈及闊韌帶靜脈等,部分可達下腔靜脈、右心、肺,造成死亡。

(2)子宮較大,肌層增厚有多髮結節狀橡皮樣腫物

(3)腫瘤呈蚯蚓樣位於血管內。

(4)鏡下血管內肌瘤表面被覆內皮細胞,肌瘤位於血管腔內或附著於血管壁,肌瘤形態為一般的良性平滑肌瘤或上皮樣平滑肌瘤。

(5)肌瘤可伴廣泛性水腫變性、黏液變性或玻璃樣變

檢查

子宮平滑肌肉瘤

子宮平滑肌肉瘤實驗室檢查:

組織病理學檢查準確的病理診斷對判定患者的預後及正確處理很重要。典型的子宮平滑肌肉瘤不難診斷如腫瘤多呈瀰漫性生長無包膜與周圍組織無明顯界限,切面灰黃或魚肉樣,軟脆鏡檢核分裂象每10個高倍視野下達10個或10個以上,細胞有明顯的異型性和凝固性壞死。

其它輔助檢查:

1.陰道彩色都卜勒超聲檢查 腫瘤組織受到血管內皮生長因子的作用,新生血管主要為內皮細胞缺乏平滑肌,其血流阻力下降,在都卜勒超聲上表現出高舒張血流和低阻抗Kurjak等(1995)採用陰道彩色都卜勒超聲鑑別診斷子宮肉瘤和子宮肌瘤。B超顯示所有子宮肉瘤均有子宮形態不規則子宮肌層回聲有改變,有肉樣團塊侵入肌壁。都卜勒檢查所有子宮肉瘤都表現子宮動脈充盈,並在腫瘤周圍和(或)中央區有新生血管形成,而子宮肌瘤僅有66%可見血管形成子宮肉瘤肌壁血管的平均阻抗指數為0.37+/-0.03,子宮肌瘤為0.54+/-0.08。兩者相比有明顯統計學差別作者提出以阻抗指數小於等於0.40為標準預測子宮肉瘤其敏感性為90.91%,特異性為99.82%,用本法檢查有可能區別子宮肉瘤與子宮良性病變。

2.診斷性刮宮 診斷性刮宮是早期診斷子宮肉瘤的方法之一刮宮對子宮內膜間質肉瘤及惡性米勒管混合瘤有較大價值對子宮平滑肌肉瘤的診斷價值較小,因為子宮平滑肌肉瘤病灶多位於肌壁間,診刮很難刮出肉瘤組織。協和醫院報導,診刮陽性率為17%,北京大學報導為42.9%,因此,診刮為陰性,亦不能排除診斷肉瘤的可能。

相關檢查: 視野

治療

治療

治療以手術治療為主,輔以放療和化療:

1.手術治療 手術治療是子宮平滑肌肉瘤的主要治療方法。

(1)手術適應證:主要適應Ⅰ、Ⅱ期患者,無嚴重內科疾患

(2)手術目的:切除腫瘤,了解腫瘤侵及範圍、期別、病理性質,以確定下一步治療方案。

(3)術中探查:應注意仔細探查盆腔與腹腔臟器以及盆腹腔淋巴結有無腫大,探查前,應常規留取腹腔沖洗液送細胞病理學檢查。

(4)當行子宮肌瘤切除術時,術中應常規切開肌瘤標本,注意觀察有無肉瘤的可疑,如發現肌纖維無漩渦狀結構排列,而為均質性、質脆、紅黃相間結構時,應立即行冷凍病理檢查。特別是發現子宮旁或卵巢血管內有蚯蚓狀白色瘤栓時更應提高警惕,以便手術中能夠及時發現惡性,決定手術範圍

(5)手術範圍:全子宮或次廣泛子宮切除術及雙附屬檔案切除術、盆腔淋巴結和腹主動脈旁淋巴結切除術。若宮頸受侵,則按宮頸癌的手術範圍。

關於盆腔淋巴結是否切除,有不同的觀點。有人認為,子宮平滑肌肉瘤早期即有盆腔淋巴結轉移,應行盆腔淋巴結切除術。也有人認為,淋巴結切除術無助於改善預後對長期存活率幫助不大建議術中若探查發現淋巴結腫大,可行淋巴結活檢或切除術。有人認為,淋巴結有轉移,體積並不一定增大,若不常規行淋巴結切除術,無法全面了解病變情況,不利於腫瘤的分期和制訂術後治療方案,主張對診斷明確的子宮平滑肌肉瘤常規行盆腔淋巴結切除術。上海醫科大學腫瘤醫院報導84例子宮肉瘤的治療認為,Ⅰ、Ⅱ期子宮肉瘤有淋巴轉移的可能,術後又易在宮旁復發,故提出應行廣泛子宮雙附屬檔案及腹膜後淋巴切除術術後輔以放療和化療。

關於卵巢是否切除,也存在爭論。主張切除者認為,雙卵巢切除,有助於切淨腫瘤,並可防止因雌激素刺激而導致腫瘤復發。但另一種觀點認為,目前尚無明確的證據表明子宮平滑肌肉瘤與卵巢分泌的激素有關,因此,絕經前婦女子宮平滑肌肉瘤若未發生子宮外轉移,卵巢正常,可以保留一側或雙側卵巢。對於年輕未育的患者,若迫切渴望生育時,可以考慮行肌瘤(含肉瘤)切除術,但必須根據腫瘤的惡性程度、邊界是否清楚、有無子宮肌層及血管或淋巴管內浸潤等情況慎重酌情決定。對保留生育功能者應密切隨訪。

2.放射治療 盆腔復發是子宮肉瘤重要的臨床生物行為之一,也是影響該病預後的主要因素之一。中國醫學科學院腫瘤醫院資料顯示子宮肉瘤復發率42.5%(65/153),其中23例患者(35.4%)僅表現為局部復發,而無遠處轉移,Lurain 1992報導約一半病例初始復發部位在盆腔,控制盆腔復發從而減少遠處轉移對提高生存有重要意義。

手術前後的盆腔放療明顯減少了盆腔復發,這一點已得到許多作者的證實Salazart等分析復發病例顯示所有Ⅰ期子宮惡性苗勒管混合瘤患者手術後均發生復發,而12例手術+放療患者中僅6例復發,手術+放療使盆腔局部控制率增加了2倍。Kaocke等曾報導72例子宮肉瘤手術+放療,盆腔局部控制率77.9%,而且子宮內膜間質肉瘤經術後輔助放療無局部復發病例。同樣Gerszten等回顧性分析了60例惡性苗勒管混合瘤,其中,29例術後輔助放療31例單純手術,放療後局部復發率從單純手術的55%下降至3%,而未放療的局部復發相關危險是17.54Chi等也有類似報導,術後輔助放療盆腔復發率從50%降至2l%。中國醫學科學院腫瘤醫院29例子宮肉瘤患者手術後輔助放療,局部復發率(20.7%)較單純手術者(42.2%)明顯下降(P<0.05)。放療可以減少盆腔復發,提高盆腔局部控制率。

放療的作用在無瘤生存及總生存率方面,仍有不同的報導,一些作者報導放療可提高無瘤生存率,如Gerszten不僅報導術後輔助放療使局部復發率下降,而且認為術後輔助放療通過減少局部復發從而減少遠處轉移的危險使Ⅰ~Ⅱ期患者的生存期得到明顯延長。Hoffman等報導54例子宮肉瘤中22例手術治療32例手術+放療,後者延長了無瘤生存時間。Manchul等研究106例惡性苗勒氏管混合瘤發現Ⅰ期病人術後輔助放療提高了總的生存率,無瘤生存時間以及盆腔局部控制率。另一些作者則認為術後放療不能改善生存,Olah等回顧性分析318例子宮肉瘤,發現術後輔助放療比單純手術結果還差GOG Homback報導生存率和無瘤間期在接受放療和未接受放療之間無差異。

子宮肉瘤不同病理學類型的放射敏感性不同。子宮內膜間質肉瘤對放療較為敏感,子宮惡性中胚葉混合瘤次之,平滑肌肉瘤不敏感。醫科院腫瘤醫院資料分析24例復發腫瘤放射治療後3例腫瘤完全消失,9例腫瘤縮小≥50%,8例穩定,4例無效,另外,4例子宮頸肉瘤行單純放射治療,3例放療後腫瘤完全消失,1例生存時間達36個月,2例9個月和11個月後死於遠處轉移。

放射治療方法:主要以盆腔照射為主,部分病例如宮頸受累可加用腔內放療。對於已失去手術可能的病例,則予體外與腔內全量放射治療。對子宮肉瘤而言,放射治療原則並無獨特處,可參照宮頸癌及子宮內膜癌進行。

3.化療 子宮肉瘤具有早期血行轉移特點,即使是Ⅰ、Ⅱ期的腫瘤患者治療後易出現遠處轉移。中國醫學科學院腫瘤醫院報導65例復發轉移病例中28例(占43.1%)為單純遠處轉移,其中,肺轉移12例(18.5%),因此,化療在子宮肉瘤治療中的作用日益得到重視許多臨床工作者希望通過化療改進預後,提高5年生存率。

多柔比星(阿黴素)和異環磷醯胺、達卡巴嗪(氮烯咪胺)順鉑等為常用且有效的藥物。單藥研究中多柔比星(阿黴素)是研究最廣泛的在軟組織肉瘤中70mg/㎡比50mg/㎡更有效Cochrane複習分析14個研究機構1568例肉瘤,認為化療延長了局部復發時間、無遠處轉移時間和無復發時間,然而以多柔比星(阿黴素)為基礎的化療沒有改善總生存率。Piver報導多柔比星(阿黴素)75mg/㎡或60mg/㎡,間隔4周,共6程觀察兩組子宮肉瘤病人,一組手術,一組手術+化療,結果手術組5年生存36%,手術+多柔比星(阿黴素)化療組63%。Rubin1996報導多柔比星(阿黴素)治療晚期及復發性子宮平滑肌肉瘤有效率為25%,因此,多柔比星(阿黴素)是子宮肉瘤的首選藥物之一近年來對異環磷醯胺的研究不斷深入異環磷醯胺單藥有效率在惡性中胚葉混合瘤中套用達到32%,對平滑肌肉瘤為17.2%

聯合化療有多種方案Peters報導AP方案治療中胚葉混合瘤和內膜間質肉瘤ADM60mg/㎡,順鉑(DDP)100mg/㎡(水化),11例中有效率73%,其中3例二探陰性,2例生存超過24個月。Schutte和Sledge報導異環磷醯胺(IFO)+ADM在軟組織肉瘤中反應率分別為36%和41%。Azizi報導VAD方案長春新鹼(VCR) 1.2mg/㎡,ADM 20mg/㎡,d1~3,達卡巴嗪(DTIC)250Mg/㎡,d1~5,6例中3例達完全緩解,1例部分緩解,緩解期15.6月,並有1例24個月後仍無瘤生存。中國醫學科學院腫瘤醫院20例復發或轉移的子宮平滑肌肉瘤採用此方案,7例部分緩解,8例穩定,5例進展,0例完全緩解。另有18例子宮肉瘤術後套用VAD方案,無腫瘤復發9例,5年生存72.7%,較45例單純手術組有較大提高(56.7%)。Resnik報導EPA方案:依託泊苷(VP-16) 100mg d1~2,順鉑(DDP)50mg/㎡,ADM 50mg/㎡,42例子宮中胚葉混合瘤,Ⅰ-Ⅱ期患者2年生存率達92%,19例晚期患者2年生存率33%,4例可評價反應的患者中,2例CR,2例PR,取得較好療效。最近Sutton等報導美國GOG 50個研究單位的224例子宮癌肉瘤隨機分為單藥異環磷醯胺(IFO)和聯合用藥異環磷醯胺(IFO)+順鉑(DDP)的治療結果單藥異環磷醯胺(IFO)反應率為36%,聯合用藥異環磷醯胺(IFO)+順鉑(DDP)反應率為54%,兩組P=0.03,聯合用藥組在無瘤生存曲線上有明顯優勢,兩組無瘤進展期分別為4個月和6個月,但對總生存率兩組無差異。

在新藥研究中,紫杉醇(泰素)顯示出中等活性,如Cartin等報導Ⅱ期臨床研究,53例癌肉瘤採用紫杉醇170mg/㎡,15例有放療史者為135mg/㎡,33例有既往化療失敗史總有效率18.2%。另一新藥拓撲替康(Topotecan美新)未顯示出重要作用Miller報導GOGⅡ期臨床試驗,36例晚期或持續存在的子宮肉瘤,使用拓撲替康(Topote-can),CR 1例(3%),PR3例(8%),穩定12例(33%),進展20例(56%)。

有效化療方案舉例:

長春新鹼(VCR:1.2mg/㎡,靜脈衝入第1天。

ADM:20mg/㎡,靜脈衝入第1~3天。

達卡巴嗪(DTIC):250mg/㎡靜脈滴注第1~5天

3~4周重複。

預後預防

子宮平滑肌肉瘤

子宮平滑肌肉瘤預後:

子宮肉瘤療效不滿意,5年生存率相差較大可能與不同病理類型及診斷標準有差別有關。總的說來,平滑肌肉瘤5年生存率多數報導較好,範圍在20%~63%(平均47%),中國醫學科學院腫瘤醫院48例平滑肌肉瘤5年生存率為46.8%。中胚葉混合瘤較差,5年生存率20%~30%

影響預後的因素:

1.病變範圍 Salazar等分析文獻近900例子宮肉瘤認為Ⅰ期5年生存54%,明顯高於ⅡⅢ、Ⅳ期的11%。Resnik認為在影響預後因素中最重要的是腫瘤浸潤範圍,最好分為限於子宮和超出子宮2個範圍。中國醫學科學院腫瘤醫院資料分析,病變局限於子宮不論是否宮頸或子宮漿膜受侵(即Ⅰ、Ⅱ期),其復發率和生存率無差別,Ⅰ期5年生存59.6%,Ⅱ期50%,腫瘤超出子宮侵及盆腔臟器(Ⅲ期)和上腹或遠處轉移(Ⅳ期)時5年生存分別為25%和10%(P<0.01)。中胚葉混合瘤深肌層受復發率100%,而局限於內膜層者無復發。腫瘤浸潤內1/3肌層5年生存75%,中1/3肌層5年生存50%。

2.病理表現 平滑肌肉瘤來自肌瘤惡變預後好於原發性肉瘤。影響平滑肌肉瘤預後的重要因素是有絲分裂數根據Piver及Lurain統計,10個高倍視野中有絲分裂相為0~4個5年生存率達99%,而分裂象為5~9個時,生存率為30%,7~10個時則生存率降至16%。

3.治療方法 手術是治療子宮肉瘤最好方法單純放療或化療僅起到姑息作用療效差手術後輔助放療可明顯減少盆腔復發率,已得到一致承認,但能否提高5年生存率,不同作者報導不同。Coppleson和Vongtama報導,術後放療較單純手術5年生存率提高10%~20%但也有作者則認為無明顯提高手術加化療對預防復發和轉移、提高生存有一定作用。

4.其他 放射治療後發生的子宮肉瘤預後差腹腔細胞學陽性也是預後差因素之一。較年輕的病人似比絕經後的病人有較好的預後。繼發性子宮肉瘤的預後比原發性者好

預防:

定期體檢,早期發現、及早治療,做好隨訪。